Grandios daneben gelungen

Grandios daneben gelungen

Der neue Roman von Anna Kim beruht auf einem wahren Fall. Ihre «Geschichte eines Kindes» erinnert in seinem zweisträngigen Aufbau an Ursula Krechels «Landgericht». Ging es bei Krechel um Judenverfolgung, geht es bei der in Südkorea geborenen und dann in Deutschland und Österreich aufgewachsenen Autorin um Rassen-Diskriminierung. Die ihr selbst biografisch nachempfundene Ich-Erzählerin Franziska folgt im Januar 2013 einer Einladung und geht als ‹Writer in Residence› in den Mittleren Westen der USA, nach Green Bay im Bundesstaat Wisconsin. Sie flieht schon bald aus dem kalten Zimmer, das ihr das College zugewiesen hat, und landet als Untermieterin bei der Ehefrau des im Krankenhaus liegenden Daniel. Anna Kim wie auch Ursula Krechel klagen die Ausgrenzung ethnischer Minderheiten an, hier erzählerisch dargestellt durch wahrhaft aberwitzige Protokolle über die Recherchen von Sozialdienst, Diözese und Polizei, – erzählt wird von «Rassismus und Segregation», wie es im Klappentext heißt. Der soziologische Fachbegriff steht für Entmischung, deren Ziel es ist, bei der gesetzlich vorgeschriebenen, rigorosen Rassentrennung keinerlei rassische Vermischung zuzulassen im «weißen» Distrikt, immer streng nach dem Motto «wehret den Anfängen»!

Im Jahr 1953 wird in der amerikanischen Kleinstadt Green Bay ein uneheliches Kind geboren, erhält von seiner Mutter den Namen Daniel und wird von ihr sofort zur Adoption freigegeben, – sie will das Kind, auch später niemals sehen. Anzumerken ist, dass die Rassentrennung in den USA erst 1964 mit dem «Civil Rights Act» aufgehoben wurde. Der Sozialdienst der Erzdiözese beginnt sogleich mit der Klärung aller in derartigen Fällen erforderlichen Details. Es scheint den Betreuerinnen, dass der zunächst im Geburtskrankenhaus und anschließend in einem Pflegeheim untergebrachte kleine Daniel negroide Gesichtszüge aufweist. Carol, seine zwanzigjährige Mutter, verweigert aber hartnäckig jede verifizierbare Auskunft über den Vater. Deshalb wird eine Sozialarbeiterin speziell damit beauftragt, den Kindsvater zu ermitteln, außerdem wird auch ein Arzt zur Bestimmung der Rasse des Babys herangezogen.

Gleich zu Beginn des Romans wird auf fünfzig Seiten protokollartig, mit Datum versehen und mit Schreibmaschinen-Schrift in Flattersatz grafisch deutlich abgehoben, über die aberwitzigen Versuche zur Bestimmung der Rasse von Klein-Daniel berichtet. Es sei kaum möglich, für ihn Adoptiveltern zu finden, wenn er nicht eindeutig und nachweisbar der weißen Rasse angehöre, heißt es. Selbst wenn den weißen Pflegeeltern die Rasse egal wäre, bestehe in dem ausnahmslos weißen Distrikt die Pflicht zur Segregation, denn die Entmischung der Rassen sei hier nun mal soziologisch geboten. Daniel sollte also auch nicht von weißen Pflegeeltern adoptiert werden, denen die Rasse egal ist, Eltern und Adoptivkind seien sonst lebenslang von schmerzlichen gesellschaftlichen Ausgrenzungen bedroht.

Die Autorin bleibt seltsam distanziert zu ihrer berührenden Geschichte, deren zweisträngiger Aufbau verwirrend ist, weil jede Verbindung zwischen den zeitlich sechzig Jahre auseinander liegenden Erzählsträngen fehlt. Das «Kind» aus der Adoptionsphase und der abwesende Ehemann Daniel, der nach einem Schlaganfall im Pflegeheim liegt, werden in mehreren Abschnitten, im Wechsel und recht unvermittelt, einander gegenüber gestellt, – es scheinen zwei verschiedene Romanfiguren zu sein. Die in den Protokollen durchaus gebotene sprachliche Nüchternheit hat leider auch auf die Story der Ich-Erzählerin abgefärbt, die emotional unterkühlt bleibt. Man fragt sich außerdem auch, inwieweit denn Daniels Leben durch seine nichtweiße ethnische Herkunft tatsächlich beeinträchtigt war. Den Leser erwartet ein schwer zu lesender Text mit einer als Ballast empfundenen Fülle von Details, mit minutiösen Personen-Beschreibungen zum Beispiel, die nichts zum Verständnis beitragen und mit der Zeit zunehmend ermüden. Der Stoff dieses Buches hätte mehr hergegeben, so aber ist dieser Roman nur einfach grandios daneben gelungen, – schade!

Fazi: miserabel

Unser Deutschland Märchen

Unser Deutschland Märchen

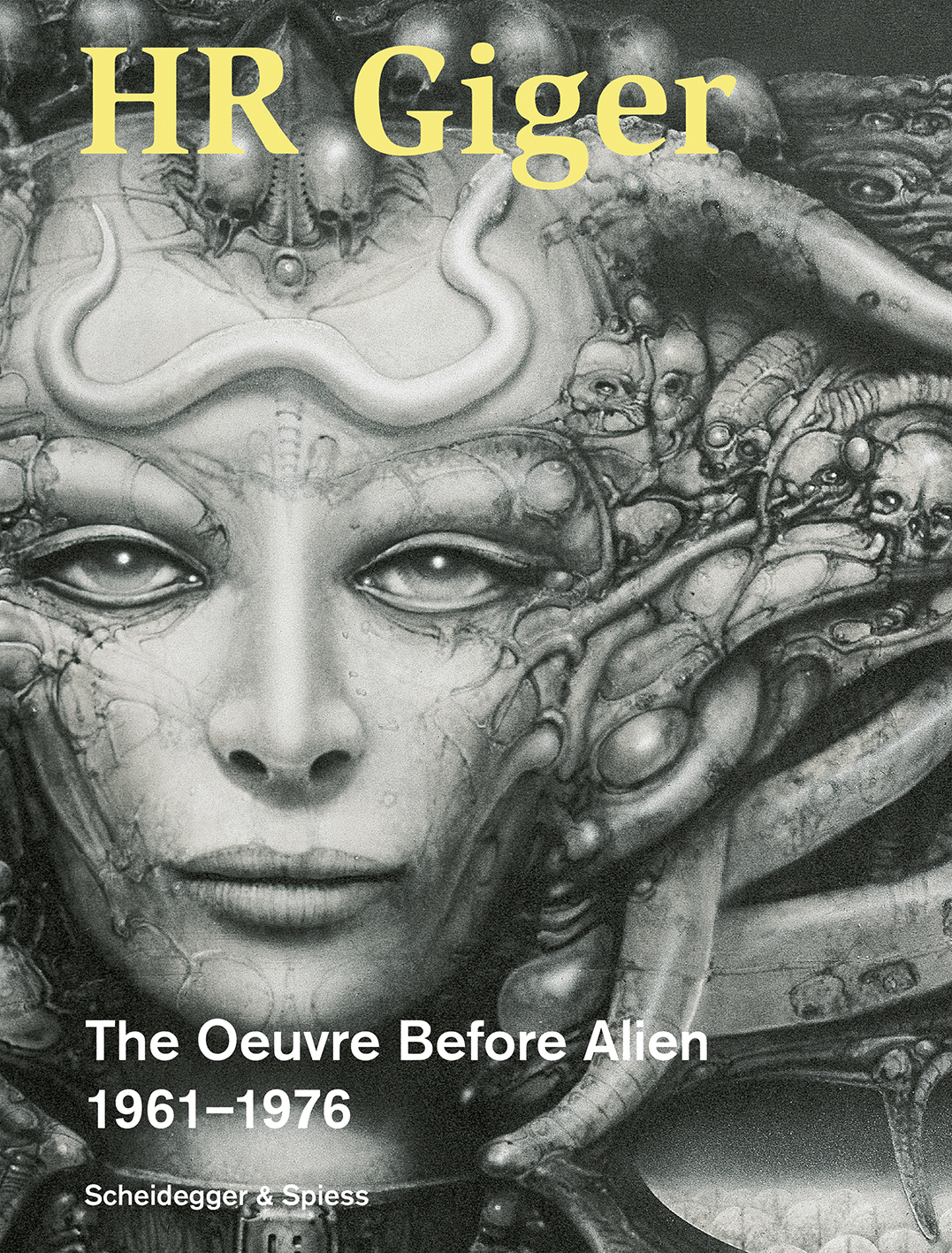

HR Giger: The Oeuvre Before Alien 1961–1976. Vor zehn Jahren verstarb der Createur der Aliens-Figuren. Der Schweizer Künstler HR Giger (1940–2014) wird im vorliegenden Werk aber ob seines Frühwerkes geehrt, das zeigt, dass er schon lange vor Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Alien Adaptation ein gefragter internationaler Künstler mit Tiefgang war.

HR Giger: The Oeuvre Before Alien 1961–1976. Vor zehn Jahren verstarb der Createur der Aliens-Figuren. Der Schweizer Künstler HR Giger (1940–2014) wird im vorliegenden Werk aber ob seines Frühwerkes geehrt, das zeigt, dass er schon lange vor Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Alien Adaptation ein gefragter internationaler Künstler mit Tiefgang war. des Hansruedi interessiert, dem sei auch die im selben Verlag erschienene Publikation “

des Hansruedi interessiert, dem sei auch die im selben Verlag erschienene Publikation “ Memoir über die Trauer

Memoir über die Trauer

Der Autor wurde 1954 als „Bauernbub“ in Bayern geboren, in seiner Kindheit erlebt er die Veränderungen der Landwirtschaft, die er dann in den Jahrzehnten seiner journalistischen Tätigkeiten durch investigative Reisen weltweit verfolgte.

Der Autor wurde 1954 als „Bauernbub“ in Bayern geboren, in seiner Kindheit erlebt er die Veränderungen der Landwirtschaft, die er dann in den Jahrzehnten seiner journalistischen Tätigkeiten durch investigative Reisen weltweit verfolgte.

Als Fan von Bernhardine Evaristo hatte ich die Erwartung, in diesem Buch etwas zu lesen, was originell und witzig ist, aber auch geprägt von der Lebenserfahrung einer Frau an der Schwelle zum Rentenalter. Vielleicht in Richtung Altersmilde?

Als Fan von Bernhardine Evaristo hatte ich die Erwartung, in diesem Buch etwas zu lesen, was originell und witzig ist, aber auch geprägt von der Lebenserfahrung einer Frau an der Schwelle zum Rentenalter. Vielleicht in Richtung Altersmilde?

1. Mai: “Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden, was wir wollen!” Natürlich verdanken wir den 1. Mai nicht einer oder mehrerer Personen, sondern einer Bewegung. Denn die Bewegung für den Acht-Stunden-Tages war international und bestand aus Anarchisten, Sozialisten, Kommunisten und christlichen Sozialreformern. Einige davon standen in Folge der Ereignisse des 4. Mai von 1886 in Chicago vor Gericht und wurden für etwas verurteilt, das sie nicht verbrochen hatten. Die anderen bekamen seither den 1. Mai dafür.

1. Mai: “Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden, was wir wollen!” Natürlich verdanken wir den 1. Mai nicht einer oder mehrerer Personen, sondern einer Bewegung. Denn die Bewegung für den Acht-Stunden-Tages war international und bestand aus Anarchisten, Sozialisten, Kommunisten und christlichen Sozialreformern. Einige davon standen in Folge der Ereignisse des 4. Mai von 1886 in Chicago vor Gericht und wurden für etwas verurteilt, das sie nicht verbrochen hatten. Die anderen bekamen seither den 1. Mai dafür.

Die Doppelte Frau und das Rätsel Betty Steinhart. “Ach, das ist so lange her. Ich weiß es nicht mehr.” Das Foto-Atelier Carl Ellinger hat die harten Zeiten des Ersten Weltkriegs überlebt und reüssiert zum Porträtstudio der neu erstehenden Salzburger Festspiele. Seit den 20er Jahren der Inbegriff österreichischer Wesensart und Kultur sind die Festspiele mit ihren Stars zahlkräftige Kundschaft im Atelier. Aber wer machte eigentlich die Fotoporträts? Beate Thalberg weiß es!

Die Doppelte Frau und das Rätsel Betty Steinhart. “Ach, das ist so lange her. Ich weiß es nicht mehr.” Das Foto-Atelier Carl Ellinger hat die harten Zeiten des Ersten Weltkriegs überlebt und reüssiert zum Porträtstudio der neu erstehenden Salzburger Festspiele. Seit den 20er Jahren der Inbegriff österreichischer Wesensart und Kultur sind die Festspiele mit ihren Stars zahlkräftige Kundschaft im Atelier. Aber wer machte eigentlich die Fotoporträts? Beate Thalberg weiß es!

Voyage, Voyage. Sommerlektüre für den Sommer 2024: voyage, voyage. Der Kulturjournalist und Buchautor André Boße widmet sich darin auf mehr als 300 Seiten der französischen Pop- und Rockmusik. Von den Hits der Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock, Electro, Hip-Hop, und Raï. Mit dabei sind u.a. Jane Birkin, Jacques Dutronc, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, MC Solaar, Vanessa Paradis, Zaz und viele andere mehr.

Voyage, Voyage. Sommerlektüre für den Sommer 2024: voyage, voyage. Der Kulturjournalist und Buchautor André Boße widmet sich darin auf mehr als 300 Seiten der französischen Pop- und Rockmusik. Von den Hits der Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock, Electro, Hip-Hop, und Raï. Mit dabei sind u.a. Jane Birkin, Jacques Dutronc, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, MC Solaar, Vanessa Paradis, Zaz und viele andere mehr.

Wenn es eine Autorin mit zwei ihrer vier Romane auf die Short List des Internationalen Booker Price schafft, lässt das aufhorchen. Vielleicht geschah diese Huldigung auch ein Stück weit deshalb, weil Fernanda Melchor Mut hat. Obwohl sie an manchen Schauplätzen ihrer Romanhandlungen aus Angst um ihr Leben nicht recherchieren konnte, schreibt sie dennoch über all die brutalen Drogenkriege, die allgegenwärtigen Misshandlungen von Frauen und die deprimierende Ohnmacht gegenüber den endlosen Missständen in ihrer Heimat Mexiko. So tut sie es auch in „Paradais“.

Wenn es eine Autorin mit zwei ihrer vier Romane auf die Short List des Internationalen Booker Price schafft, lässt das aufhorchen. Vielleicht geschah diese Huldigung auch ein Stück weit deshalb, weil Fernanda Melchor Mut hat. Obwohl sie an manchen Schauplätzen ihrer Romanhandlungen aus Angst um ihr Leben nicht recherchieren konnte, schreibt sie dennoch über all die brutalen Drogenkriege, die allgegenwärtigen Misshandlungen von Frauen und die deprimierende Ohnmacht gegenüber den endlosen Missständen in ihrer Heimat Mexiko. So tut sie es auch in „Paradais“.

Das Buch habe ich mit wachsender Freude gelesen: Erst kommt das Buch wie eine Liebeserklärung an seinen Garten daher: so, als wäre er seine Beziehungskiste, wie zu seinem Hund. Dann geht es um nichts weniger als die Liebe zur Natur, zu Pflanzen. Zu „Tiere(n) im Garten–Wie werde ich ein guter Gastgeber?“ heißt ein Kapitel. Und dass er sich als Junge zur Kommunion eine Magnolie gewünscht hatte—so etwas gefällt einer Oma.

Das Buch habe ich mit wachsender Freude gelesen: Erst kommt das Buch wie eine Liebeserklärung an seinen Garten daher: so, als wäre er seine Beziehungskiste, wie zu seinem Hund. Dann geht es um nichts weniger als die Liebe zur Natur, zu Pflanzen. Zu „Tiere(n) im Garten–Wie werde ich ein guter Gastgeber?“ heißt ein Kapitel. Und dass er sich als Junge zur Kommunion eine Magnolie gewünscht hatte—so etwas gefällt einer Oma.