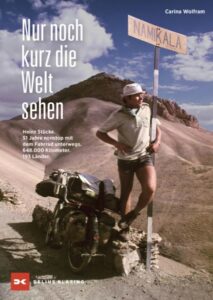

Heinz Stücke – 51 Jahre nonstop mit dem Fahrrad unterwegs, 648.000 Kilometer, 196 Länder. – Es kann kaum jemanden geben, der bei diesem Titel und vor allem dem Untertitel nicht kurz innehält. Falsch gelesen? Kann das sein?

Und ja, das gibt es in der Tat. Heinz Stücke aus Hövelhof in Ostwestfalen heißt der die Welt umrundende Radfahrer in dieser unglaublichen, aber doch wahren Geschichte. Er ist der unstrittige und alleinige Held des Buches. Oder ist er vielleicht eher der Anti-Held? Wie sagt ein Fahrradhändler aus Hongkong über ihn: „Heinz ist kein außergewöhnlicher Mensch, aber er hat Außergewöhnliches geleistet“. Er ist offensichtlich ein eher einfacher Mensch und ist das auch bis ins hohe Alter geblieben, vielleicht ein Held wider Willen. Natürlich muss er sich unterwegs vermarkten, muss in allen Herren Ländern Dia-Vorträge halten, um zu überleben und natürlich liebt er es mit Menschen bei einem Bier (oder mehreren) Smalltalk zu halten. Aber dann ist er im „Dazwischen“, zwischen Aufregungen, Highlights und Abenteuern, wieder sehr oft und sehr gerne alleine („aber nie einsam“).

Die lebensphilosophischen Kernsätze des Heinz Stücke aus Westfalen sind an einer Hand abzuzählen.

„Man muss ohne Komfort leben können und auch ohne Familie. Man muss früh anfangen, bevor man Verantwortung hat und bevor man ein Sklave seiner Umgebung geworden ist.“

Er hat den rechtzeitigen Absprung geschafft. Mit 23 Jahren ist er Ende 1962 gestartet (mit 300 US-Dollar Startkapital in der Tasche), mit 74 Jahren ist er 2014 wieder in die alte Heimat zurückgekehrt.

Wie kann man sich über diese lange Zeit motivieren? „Links, rechts, links. Treten, treten, treten“. Aber da ist auch eine stete Sehnsucht nach weiteren Reisen, nach dem Neuen, noch mehr oder besser sogar alles zu sehen. Und eine Abneigung ins heimische Umfeld als Werkzeugmacher zurückzukehren. Die Aversion ist so groß, dass er eine Art von Familientreffen in den Niederlanden stattfinden lässt, nur 200 Kilometer vom Heimatort entfernt. Die Fremde ist zur Heimat geworden.

Wie er sich über all die Jahre finanziert hat? „Möglichst wenig ausgeben!“ Logischerweise reicht dies nicht aus, auch wenn man 51 Jahre ohne festen Wohnsitz überwiegend im Zelt lebt, aber zum Glück gibt es unterwegs immer wieder Einladungen zum Essen und Übernachten, Spenden und Sponsoren und Einnahmen aus Vorträgen und dem Verkauf seiner Fotografien. Heinz Stücke scheint nicht der Mann der tiefschürfenden Worte zu sein. Dafür hat er seine Kamera, mit der er die Welt wahrnimmt und seine Eindrücke mit beeindruckendem Geschick und bewegenden Blickwinkeln und Arrangements für die Ewigkeit festhält. Diese Fotografien sind die absoluten Höhepunkte im Buch.

Festgehalten werden muss, dass es nicht das Buch, nicht die Autobiografie des Abenteurers Heinz Stücke ist, sondern das Buch der Journalistin Carina Wolfram über Heinz Stücke. Carina Wolfram schreibt überwiegend für ein Radmagazin übers Radfahren.

Zu Beginn betont sie, dass die Arbeit an einem Buch über Heinz Stücke genauso wenig gradlinig verlaufen kann, wie die 51-jährige Radreise des Protagonisten. Ohne Zweifel richtig. Sie konnte der Fülle an Material leider bis zum Schluss nicht wirklich Herr/Frau werden. Phasenweise blitze etwas von einer Chronologie auf, dann wechselte sie in Schwerpunktthemen, die aber mehr als willkürlich aneinandergereiht wurden und den Logik-Test „Was passt nicht in die Reihe?“ fast alle nicht bestehen würden.

Gewünscht hätte man sich als Leser, dass es zumindest am Anfang einen kurzen zeitlichen Abriss in Stichworten oder als Grafik gegeben hätte, um sich im weiteren Verlauf des Buches an dieser Chronologie zu orientieren, einzelne Episoden besser einordnen zu können. Da liest man überrascht, dass der Welt-Radler etliche Male in London und Hongkong war, dass er mit dem Round-the-World-Ticket um die Welt geflogen ist und denkt hoppla, wie integriere ich denn nun diesen „Stilbruch“ in mein 51-Jahre-Nonstop-Radeln-Bild?

Schaue ich als Globetrotter und Nomade auf dieses Leben, so bin ich davon überzeugt, dass im Weltbürger Heinz Stücke eine solch unglaubliche Eindrucksfülle bestehen muss, dass es ihm die Brust zerreißen und den Kopf zum Bersten bringen könnte. Vielleicht ist Heinz Stücke aber gar nicht in der Lage, all die spannenden Aspekte und Dimensionen zu artikulieren. Dann ist es um so betrüblicher, dass es der Autorin trotz allem Respekt für die Herkulesaufgabe nicht gelang, all das herauszulocken und es zu verbalisieren. Gewünscht hätte man sich mehr Makro-Szenen, mehr Tiefgang, mehr Emotionen, mehr Einblicke in die Psyche dieses ungewöhnlichen Exemplars aus der Gattung Mensch. Nur seine gelegentliche „Wut“ war einer Erwähnung wert. Gab es auch die sensible, nachdenkliche Seite des Radfahrers jenseits des stumpfsinnigen Tretens? Das Zitat „Sich-Verlieben ist eine Dummheit“ und der kurze Verweis auf eine Beziehung zu einer Frau in Belarus sind leider recht blutleere Andeutungen. Da wäre mehr spannend gewesen. Dafür hätte man gerne auf ein relativ sinnloses und die Oberflächlichkeit akzentuierendes Interview mit einem jüngeren Weltumradler verzichten können.

Am Ende des Buches bleibt das, was alleine schon durch Titel und Untertitel im Leser ausgelöst wurde – Faszination für diesen horizontsüchtigen Mann, sein Eintauchen in fremde Länder und Kulturen und sein Leben abseits der Norm. Ein Individuum, ein Unikum, ein Gegenpol zu Tradition, Konvention, Bausparvertrag, Reihenhaus und Unfallversicherung. Nichts für jeden, aber tief drinnen schlummert es öfter als man denkt.

Illustrated by Delius Klasing

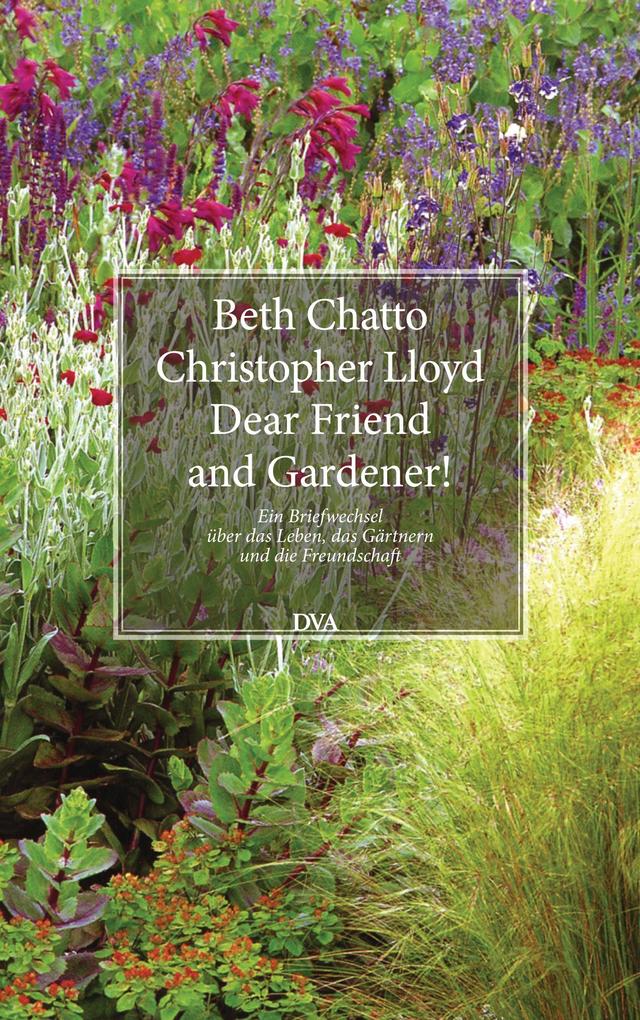

Schon die Vorwörter dieses Briefwechsels sind lesenswert: Gekauft hatte ich es als Taschenbuch, 2021 in England erschienen, mit einem Vorwort von Fergus Garrett, dem Nachfolger Lloyds in Great Dixter, und natürlich auch mit denen der beiden Autoren von 1998.

Schon die Vorwörter dieses Briefwechsels sind lesenswert: Gekauft hatte ich es als Taschenbuch, 2021 in England erschienen, mit einem Vorwort von Fergus Garrett, dem Nachfolger Lloyds in Great Dixter, und natürlich auch mit denen der beiden Autoren von 1998.

Die einzige Frau im Raum. In der Reihe “Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte” sind von derselben Autorin schon Biografien zu Lady Churchill, Mrs Agatha Christie, Frau Einstein u.a. erschienen. In vorliegendem Briefroman erzählt sie die Geschichte der Schauspielerin und Erfinderin Hedwig Eva Maria Kiesler besser bekannt als Hedy Lamarr.

Die einzige Frau im Raum. In der Reihe “Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte” sind von derselben Autorin schon Biografien zu Lady Churchill, Mrs Agatha Christie, Frau Einstein u.a. erschienen. In vorliegendem Briefroman erzählt sie die Geschichte der Schauspielerin und Erfinderin Hedwig Eva Maria Kiesler besser bekannt als Hedy Lamarr.

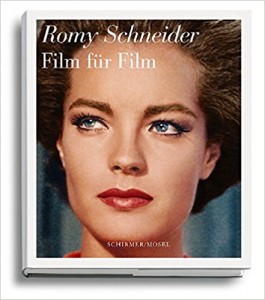

Romy Schneider Film für Film: 63 Filme hat die im Alter von nur 44 Jahren verstorbene Romy Schneider in ihrem kurzen Leben gedreht. Die Liste der berühmten Regisseure (Luchino Visconti, Orson Welles, Andrzej Zulawski und immer wieder Claude Sautet, u.v.a.m.) mit denen sie zusammengearbeitet hat ist lang, auch die ihrer Filmpartner und berühmten Kollegen, obwohl sie wohl am liebsten mit Alain Delon gedreht hat. Der vorliegende prächtige Bildband zeichnet die Karriere der Femme fatale Film für Film noch und kann so wie ein Lexikon benutzt werden für Filmfreaks und Romy-Fans ebenso wie für einfache Cineasten. Isabelle Giordano zeichnet in ihren Film-Rezensionen, die reich illustriert sind, ein intimes Porträt der Schauspielerin und des Menschen Romy Schneider. Vor allem soll aber eine selbstbewusste Frau gezeigt werden, die zum Symbol ihrer Zeit wurde, denn sie prägte nicht nur das Bild von Generationen, sondern wurde auch zum Vorbild für die heranwachsende neue Generation von Frauen.

Romy Schneider Film für Film: 63 Filme hat die im Alter von nur 44 Jahren verstorbene Romy Schneider in ihrem kurzen Leben gedreht. Die Liste der berühmten Regisseure (Luchino Visconti, Orson Welles, Andrzej Zulawski und immer wieder Claude Sautet, u.v.a.m.) mit denen sie zusammengearbeitet hat ist lang, auch die ihrer Filmpartner und berühmten Kollegen, obwohl sie wohl am liebsten mit Alain Delon gedreht hat. Der vorliegende prächtige Bildband zeichnet die Karriere der Femme fatale Film für Film noch und kann so wie ein Lexikon benutzt werden für Filmfreaks und Romy-Fans ebenso wie für einfache Cineasten. Isabelle Giordano zeichnet in ihren Film-Rezensionen, die reich illustriert sind, ein intimes Porträt der Schauspielerin und des Menschen Romy Schneider. Vor allem soll aber eine selbstbewusste Frau gezeigt werden, die zum Symbol ihrer Zeit wurde, denn sie prägte nicht nur das Bild von Generationen, sondern wurde auch zum Vorbild für die heranwachsende neue Generation von Frauen.

„Sich zu entscheiden, heißt jemandem wehtun“. Lena befindet sich in einem außergewöhnlichen Transformationsprozess, ganz so wie die bewegten Siebziger Jahre um sie herum. Es wird viel demonstriert und diskutiert und die Frauen werden sich ihrer unterdrückten Rolle im Patriarchat bewusst. Aber nicht nur die Arbeiter befinden sich im Ausstand, auch Studenten kommen zu ihren Prüfungen mit einer geladenen Pistole, um ein besseres Prüfungsergebnis zu erzielen. So ergeht es zumindest Pietro, dem Ehemann Lenas, der an der Hochschule in Florenz als Professor arbeitet. Der dritte Teil der Neapolitanischen Saga hat es in sich: privat und politisch.

„Sich zu entscheiden, heißt jemandem wehtun“. Lena befindet sich in einem außergewöhnlichen Transformationsprozess, ganz so wie die bewegten Siebziger Jahre um sie herum. Es wird viel demonstriert und diskutiert und die Frauen werden sich ihrer unterdrückten Rolle im Patriarchat bewusst. Aber nicht nur die Arbeiter befinden sich im Ausstand, auch Studenten kommen zu ihren Prüfungen mit einer geladenen Pistole, um ein besseres Prüfungsergebnis zu erzielen. So ergeht es zumindest Pietro, dem Ehemann Lenas, der an der Hochschule in Florenz als Professor arbeitet. Der dritte Teil der Neapolitanischen Saga hat es in sich: privat und politisch.

Die Strandpromenade von Scheveningen im Jahr 1969: Eine Frau, Marie, sitzt auf einer Bank, schaut dem Wellenspiel zu, atmet die herbe Seeluft. Sie ist von Haus aus die Ostsee gewohnt, die rauen Gezeiten der Nordsee sind ihr neu, die Kraft, welche dieses Meer entfaltet, ebenfalls.

Die Strandpromenade von Scheveningen im Jahr 1969: Eine Frau, Marie, sitzt auf einer Bank, schaut dem Wellenspiel zu, atmet die herbe Seeluft. Sie ist von Haus aus die Ostsee gewohnt, die rauen Gezeiten der Nordsee sind ihr neu, die Kraft, welche dieses Meer entfaltet, ebenfalls. Josef Formáneks zweiter Roman. In einer Straßenbahn auf die Welt gerutscht wurde der kleine Bernhard Mares von seiner Mutter bald weggegeben und seinem Schicksal überlassen. Mehr aus Zufall denn Überzeugung landet der „Sudetendeutsche“ bei der Waffen-SS und ist dort zwar nur der Fahrer, aber dennoch auf der Seite der Gewinner. Vorläufig. Als Kind hatten ihn seine tschechischen Klassenkameraden immer gehänselt, weil er der Deutsche war, als Erwachsener merkt er, dass er vielmehr Österreicher ist oder eigentlich sogar Tscheche. Und beinahe am Ende seines Lebens, auf der Suche nach seiner verschollenen Mutter in Caracas, findet er heraus, dass er eigentlich Jude ist. Sein ganzes Leben erzählt Mares – in einer Art Lebensbeichte – dem Schriftsteller Josef Formánek, der sich mit diesem auch im Buch im Dialog befindet. Selbst gezeichnet von seiner Alkoholsucht und dem gleichzeitigen Ekel und der Faszination an seiner Figur gelingt es Formánek ein wahrhaftiges Porträt eines Menschen zu zeichnen, das ehrlicher nicht sein könnte. Nicht umsonst lautet der Titel ja: „Die Wahrheit sagen“.

Josef Formáneks zweiter Roman. In einer Straßenbahn auf die Welt gerutscht wurde der kleine Bernhard Mares von seiner Mutter bald weggegeben und seinem Schicksal überlassen. Mehr aus Zufall denn Überzeugung landet der „Sudetendeutsche“ bei der Waffen-SS und ist dort zwar nur der Fahrer, aber dennoch auf der Seite der Gewinner. Vorläufig. Als Kind hatten ihn seine tschechischen Klassenkameraden immer gehänselt, weil er der Deutsche war, als Erwachsener merkt er, dass er vielmehr Österreicher ist oder eigentlich sogar Tscheche. Und beinahe am Ende seines Lebens, auf der Suche nach seiner verschollenen Mutter in Caracas, findet er heraus, dass er eigentlich Jude ist. Sein ganzes Leben erzählt Mares – in einer Art Lebensbeichte – dem Schriftsteller Josef Formánek, der sich mit diesem auch im Buch im Dialog befindet. Selbst gezeichnet von seiner Alkoholsucht und dem gleichzeitigen Ekel und der Faszination an seiner Figur gelingt es Formánek ein wahrhaftiges Porträt eines Menschen zu zeichnen, das ehrlicher nicht sein könnte. Nicht umsonst lautet der Titel ja: „Die Wahrheit sagen“.

Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.

Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.