Set the Night on Fire. 1965, Venice Beach, California: vier illustre Gestalten gründen eine der aufsehenerregendsten Bands der Sechziger. Vor allem ihr Leadsänger Jim Morrison zieht die Aufmerksamkeit der sensationsgeilen Medien auf sich. 1967 ihr erster Durchbruch mit der Number 1 Hit Single Light My Fire. Geschrieben hat diesen Song Robby Krieger, der Gitarrist, der in vorliegender Autobiographie seine Sicht der Dinge darlegt.

Set the Night on Fire. 1965, Venice Beach, California: vier illustre Gestalten gründen eine der aufsehenerregendsten Bands der Sechziger. Vor allem ihr Leadsänger Jim Morrison zieht die Aufmerksamkeit der sensationsgeilen Medien auf sich. 1967 ihr erster Durchbruch mit der Number 1 Hit Single Light My Fire. Geschrieben hat diesen Song Robby Krieger, der Gitarrist, der in vorliegender Autobiographie seine Sicht der Dinge darlegt.

Set the Night on Fire!

Nach den Autobiographien von Ray Manzarek und John Densmore, den beiden anderen Gründungsmitgliedern, ist nun auch mit großem zeitlichen Abstand auch Robby Kriegers Lebensbeichte erschienen. Denn es geht bei weitem nicht nur um die Doors, in seiner Autobiographie, Robby hatte auch ein Leben außerhalb und nach den Doors. Denn 1969, nur vier Jahre nach der Gründung der Band, war eigentlich alles schon wieder vorbei. Der Miami-Vorfall hatte die Band an den Rand ihrer Existenz gebracht und Jim Morrison wäre eventuell sogar im Gefängnis gelandet, wäre er nicht noch vor Prozessende am 3. Juli 1971 in Paris an einem Herzinfarkt in der Badewanne gestorben. Oder war es doch das Heroin, das seine Freundin und Langzeitlebensgefährtin Pamela Courson ihm verabreichte? Robby Krieger hält nicht hinter dem Berg, dass auch er die fatale Droge damals konsumierte. Genauso wie Kokain, Marihuana und LSD. Letztere, die sog. bewusstseinserweiternde Droge, war bei Gründung der Doors sogar noch legal. Alle hatten es damals probiert.

Nach den Autobiographien von Ray Manzarek und John Densmore, den beiden anderen Gründungsmitgliedern, ist nun auch mit großem zeitlichen Abstand auch Robby Kriegers Lebensbeichte erschienen. Denn es geht bei weitem nicht nur um die Doors, in seiner Autobiographie, Robby hatte auch ein Leben außerhalb und nach den Doors. Denn 1969, nur vier Jahre nach der Gründung der Band, war eigentlich alles schon wieder vorbei. Der Miami-Vorfall hatte die Band an den Rand ihrer Existenz gebracht und Jim Morrison wäre eventuell sogar im Gefängnis gelandet, wäre er nicht noch vor Prozessende am 3. Juli 1971 in Paris an einem Herzinfarkt in der Badewanne gestorben. Oder war es doch das Heroin, das seine Freundin und Langzeitlebensgefährtin Pamela Courson ihm verabreichte? Robby Krieger hält nicht hinter dem Berg, dass auch er die fatale Droge damals konsumierte. Genauso wie Kokain, Marihuana und LSD. Letztere, die sog. bewusstseinserweiternde Droge, war bei Gründung der Doors sogar noch legal. Alle hatten es damals probiert.

It was the sixties, man!

Für Jim Morrison war es laut Robby Krieger nur eine Möglichkeit seine Grenzen zu testen. Meistens testete er seine Grenzen aber an seinen Bandenmitgliedern, wie Robby verschmitzt bemerkt. “The worst hair in Rock’n’Roll” lautet seine bescheidene, selbstironische Selbstbeschreibung. Immerhin hatte Robby die größten Hits der Doors geschrieben, seinen süffisanten Humor beweist er auch in seiner Autobiographie. Etwa wenn er erzählt, dass es “Light My Fire” – immerhin der größte Hit der Doors – niemals ohne die Coverversion von José Feliciano “in den Orbit” geschafft hätte. Offene Worte findet Robby auch über seinen Zwillingsbruder Ronny, seine Eltern oder seine Beziehungen: “Or when I contracted crabs (Filzläuse, AP). What can I say? It was the sixties, man.”

Für Jim Morrison war es laut Robby Krieger nur eine Möglichkeit seine Grenzen zu testen. Meistens testete er seine Grenzen aber an seinen Bandenmitgliedern, wie Robby verschmitzt bemerkt. “The worst hair in Rock’n’Roll” lautet seine bescheidene, selbstironische Selbstbeschreibung. Immerhin hatte Robby die größten Hits der Doors geschrieben, seinen süffisanten Humor beweist er auch in seiner Autobiographie. Etwa wenn er erzählt, dass es “Light My Fire” – immerhin der größte Hit der Doors – niemals ohne die Coverversion von José Feliciano “in den Orbit” geschafft hätte. Offene Worte findet Robby auch über seinen Zwillingsbruder Ronny, seine Eltern oder seine Beziehungen: “Or when I contracted crabs (Filzläuse, AP). What can I say? It was the sixties, man.”

Ship of Fools

Die Struktur von Robbys Doors Narrativ richtet sich lose nach den Studioalben der Band. Aber er öffnet auch den Zugang zu seinem öffentlichen und privaten Leben in Rückblenden und Meditationen zwischen dem Hier und Jetzt. Große Genugtuung brachten ihm die Tourneen der Doors nach Jims Tod, denn Robby spielte in den verschiedensten Formationen, u.a. auch mit Ray Manzarek in The Doors of the 21st Century mit Ian Ashbury (The Cult) als Morrison-Inkarnation. Allerdings brachten diesen Auftritte auch John Densmore und die Coursons und Morrisons auf den Plan, die das “Erbe der Doors” schützen wollten und Klage einreichten. Legal Battles waren die Folge, die vielleicht länger in Erinnerung bleiben als die guten Zeiten, die sie miteinander verbrachten. Aber spitzbübisch wie er nun einmal ist managte er auch diese eingefahrene Situation. So wie die Konzerte: Sie hätten nie mit einer Set List gespielt, erzählt Robby, denn das heute dem Konzert die Spontanität genommen und die Beziehung zwischen Band und Publikum zerstört.

Trauma Hochschaubahn

Was Oliver Stone in seinem Film aus Jim gemacht hätte? “He came across as a pretentious, obnoxious, stupid Druck who was a dick to everyone around him”, aber Jim war eher so: “He was a funny, and shy, and when he was out of line he knew it, and he was sorry. He hat a way of making everyone who mit him feel like he was their best friend.” Seine Zeit mit Jim Morrison bezeichnet er als “six year roller coaster ride“, und beschreibt die Zeit nach der Achterbahnfahrt dann so: “It was full of loops and corkscrew turns and Drops that suspended laws of gravity. We needed a Moment for our heart Rates to return to normal“. Man merkt trotz allem Humor und der vielen anderen Geschichten, dass Robby immer noch im Bann der Doors steht und irgendwie unter dem Schock des Verlusts. Man stelle sich vor, dass der wichtigste Mensch im Leben einfach von einem zum andern Tag verschwindet: “There was no one last Drink. There was no one last meal. A few days later he was just gone.” Erst nach Paris, dann in den Orbit.

“To me, its value lies in what it inspired“, meint Robby über seine verschollene Gibson SG mit der er Light My Fire komponiert hatte. Vielleicht gilt das auch für das Werk, das die Doors hinterlassen haben.

Robby Krieger

Set the Night on Fire

Living, Dying and Playing Guitar with the Doors

2021, 432 Seiten, 196 x 128mm

ISBN-13 978-1-4746-2418-3

White Rabbit Publishing

€ 20.-

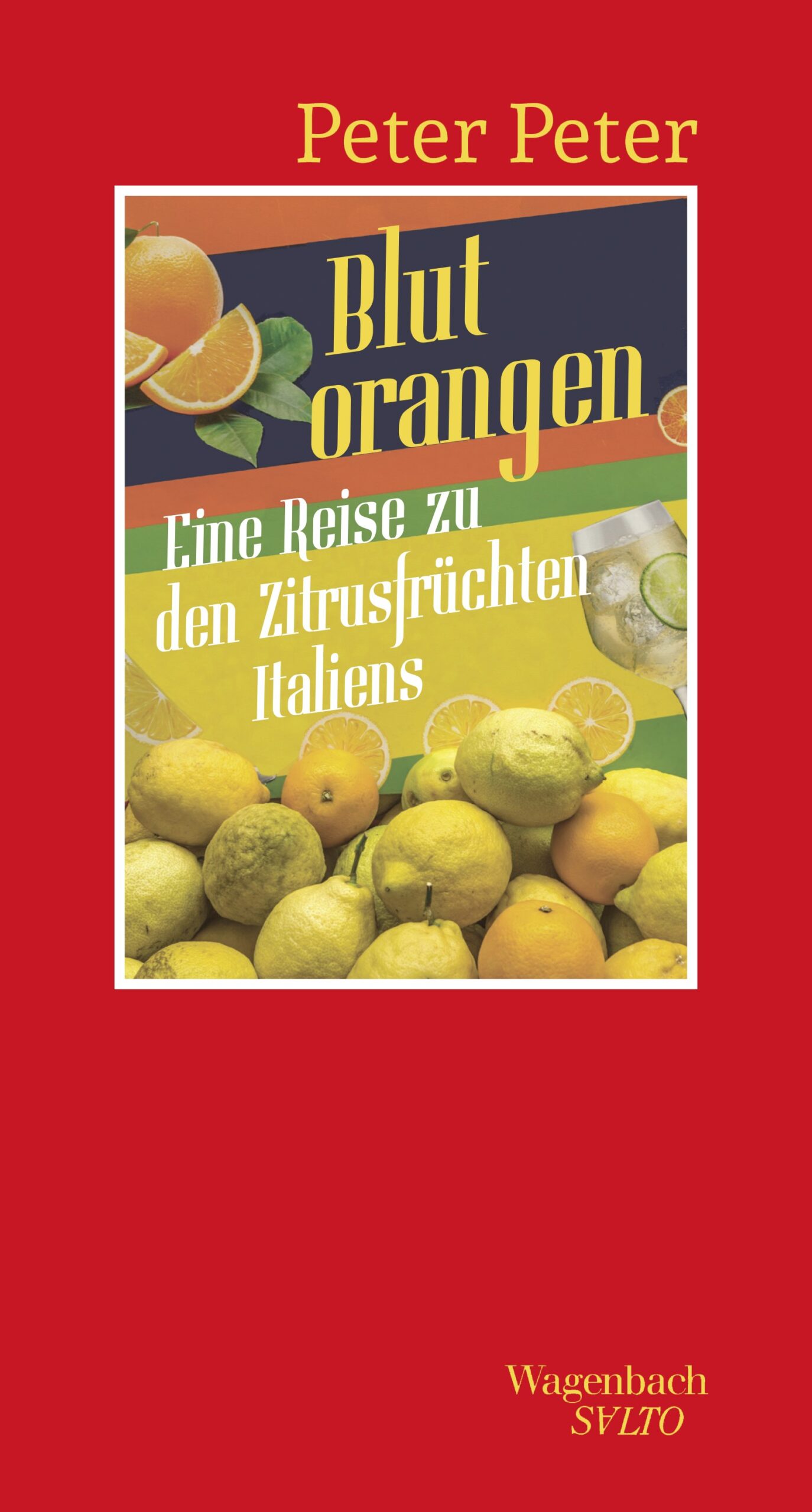

Blutorangen. Der Gastrosoph Peter Peter glänzte schon durch eine prämierte Kulturgeschichte der italienischen Küche sowie Literaturguides zu Sizilien und Neapel. In seinem neuen Werk, Blutorangen, widmet er sich ganz der wichtigsten Frucht des Südens: der Zitrone.

Blutorangen. Der Gastrosoph Peter Peter glänzte schon durch eine prämierte Kulturgeschichte der italienischen Küche sowie Literaturguides zu Sizilien und Neapel. In seinem neuen Werk, Blutorangen, widmet er sich ganz der wichtigsten Frucht des Südens: der Zitrone.

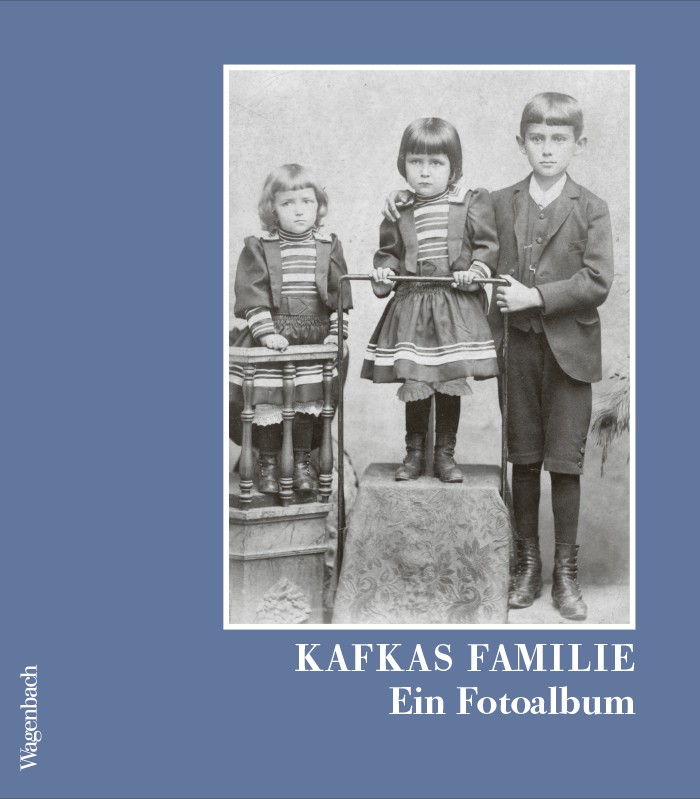

Kafkas Familie. Ein Fotoalbum. Vor 100 Jahren starb Franz Kafka an einer Lungentuberkulose im Sanatorium in Kierling, Österreich, kurz vor seinem 41. Geburtstag. Zum traurigen Jubiläum erscheint eine Vielzahl an Kafka Publikationen in den unterschiedlichsten Verlagen und in vielen Ausführungen. “Kafkas Familie. Ein Fotoalbum” sticht heraus und zeigt den Einzelgänger als Familienmenschen, der er zwar nicht sein wollte, aber dennoch war.

Kafkas Familie. Ein Fotoalbum. Vor 100 Jahren starb Franz Kafka an einer Lungentuberkulose im Sanatorium in Kierling, Österreich, kurz vor seinem 41. Geburtstag. Zum traurigen Jubiläum erscheint eine Vielzahl an Kafka Publikationen in den unterschiedlichsten Verlagen und in vielen Ausführungen. “Kafkas Familie. Ein Fotoalbum” sticht heraus und zeigt den Einzelgänger als Familienmenschen, der er zwar nicht sein wollte, aber dennoch war.

Natur auf dem Teller. Die Lausanner Illustratorin und Naturliebhaberin Lisa Voisard hat sich Gedanken darüber gemacht, was täglich vor uns auf unseren Tellern liegt. Obst, Gemüse, Gewürze, Getreide: wächst das alles auf Bäumen oder woher kommen unsere Lebensmittel eigentlich?

Natur auf dem Teller. Die Lausanner Illustratorin und Naturliebhaberin Lisa Voisard hat sich Gedanken darüber gemacht, was täglich vor uns auf unseren Tellern liegt. Obst, Gemüse, Gewürze, Getreide: wächst das alles auf Bäumen oder woher kommen unsere Lebensmittel eigentlich?

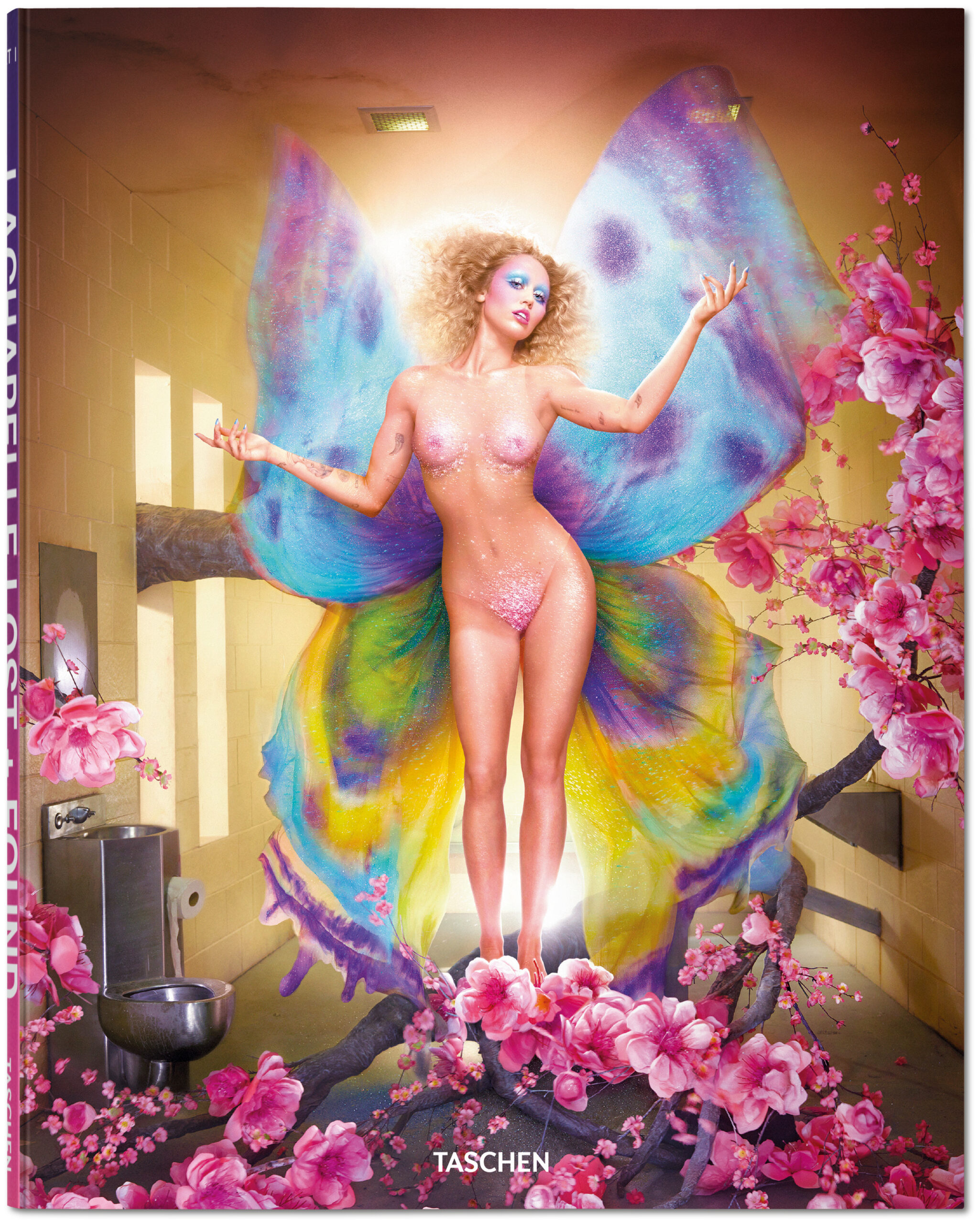

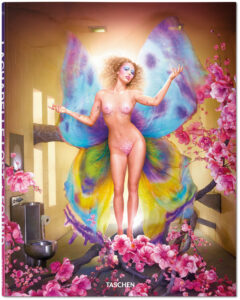

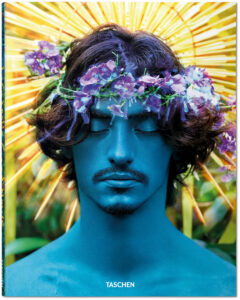

David LaChapelle. Mit Good News und Lost + Found komplettiert der TASCHEN Verlag die auf fünf Bände angelegte David-LaChapelle-Anthologie. Die beiden neu aufgelegten Bände erweitern das knallbunte Portofolio des fantasievollen Pop-Fotografen aus Hartford, Connecticut, USA.

David LaChapelle. Mit Good News und Lost + Found komplettiert der TASCHEN Verlag die auf fünf Bände angelegte David-LaChapelle-Anthologie. Die beiden neu aufgelegten Bände erweitern das knallbunte Portofolio des fantasievollen Pop-Fotografen aus Hartford, Connecticut, USA. In Lost + Found sind u.a. zu sehen: Pamela Anderson, Julian Assange, Isabella Blow, David Bowie, Naomi Campbell, Hillary Clinton, Frances Bean Cobain, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Lady Gaga, Sharon Gault, Daphne Guinness, Whitney Houston, Kris Jenner, Kendall Jenner, Bruce Jenner, Kylie Jenner, Dwayne Johnson, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Eartha Kitt, David LaChapelle, Amanda Lepore, Nicki Minaj, Katy Perry, Sergei Polunin, Keith Richards, Rihanna, Chris Rock, Amber Rose, Britney Spears, Uma Thurman, Andy Warhol, Kanye West, Pharrell Williams, Amy Winehouse und viele andere mehr.

In Lost + Found sind u.a. zu sehen: Pamela Anderson, Julian Assange, Isabella Blow, David Bowie, Naomi Campbell, Hillary Clinton, Frances Bean Cobain, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Lady Gaga, Sharon Gault, Daphne Guinness, Whitney Houston, Kris Jenner, Kendall Jenner, Bruce Jenner, Kylie Jenner, Dwayne Johnson, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Eartha Kitt, David LaChapelle, Amanda Lepore, Nicki Minaj, Katy Perry, Sergei Polunin, Keith Richards, Rihanna, Chris Rock, Amber Rose, Britney Spears, Uma Thurman, Andy Warhol, Kanye West, Pharrell Williams, Amy Winehouse und viele andere mehr.

Franz Kafka: Ein Landarzt. Kleine Erzählungen. Seit 2016 erscheint bei Galiani die liebevoll gestaltete Ausgabe der Illustrierten Lieblingsbücher. Band 1 war damals Franz Kafka’s Landarzt, der – längst vergriffen – nun aus Anlass des 100. Kafka Jubiläums vom Verlag neu aufgelegt wurde. Abgesehen von den zahlreichen Illustrationen von Kat Menschik befinden sich neben dem Landarzt auch viele andere bekannte Kurzgeschichten Kafkas in dieser farbenfrohen Lektüre. Werke der Weltliteratur und andere Lieblingstexte, in Szene gesetzt von Kat Menschik.

Franz Kafka: Ein Landarzt. Kleine Erzählungen. Seit 2016 erscheint bei Galiani die liebevoll gestaltete Ausgabe der Illustrierten Lieblingsbücher. Band 1 war damals Franz Kafka’s Landarzt, der – längst vergriffen – nun aus Anlass des 100. Kafka Jubiläums vom Verlag neu aufgelegt wurde. Abgesehen von den zahlreichen Illustrationen von Kat Menschik befinden sich neben dem Landarzt auch viele andere bekannte Kurzgeschichten Kafkas in dieser farbenfrohen Lektüre. Werke der Weltliteratur und andere Lieblingstexte, in Szene gesetzt von Kat Menschik. abgeleitet für “abraten” oder “widerraten”. Das hauptwörtliche Odradek wäre dann ein Abrater oder Meckerer, wie Max Brod erläutert. Aber in der Geschichte seines Schützlings, Franz Kafka stellt sich der Erzähler selbst die Frage, was aus dem Odradek einmal werden soll, wenn er nicht mehr ist. “Alles was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben”, klagt der Erzähler, aber ein Odradek? Zumindest is eines sicher: der Odradek wird ihn überleben. Kat Menschik hat natürlich auch diesen Odradek abgebildet, für alle die sich darunter noch nichts vorstellen können. Noch viel bunter wird es in der Geschichte “Elf Söhne”, denn Menschik hat den Ehrgeiz entwickelt gleich alle elf auf einer Doppelseite unterzubringen. Der Vater ist auch drauf, aber der steht abseits, fast deplatziert, an den Rand gedrängt. Der elfte Sohn weiß Bescheid, er ist der letzt dem er vertraut, aber wenigstens der Letzte. Auch das ein Privileg. Denn er wird noch leben, wenn alles gut geht, wenn alle anderen schon das zeitliche gesegnet haben. Um einiges brutale geht es dann schon in der nächsten Geschichte “Ein Brudermord” weiter. Hier blitzt gleich das blanke Messer noch bevor die Erzählung richtig los geht, gruselt es schon.

abgeleitet für “abraten” oder “widerraten”. Das hauptwörtliche Odradek wäre dann ein Abrater oder Meckerer, wie Max Brod erläutert. Aber in der Geschichte seines Schützlings, Franz Kafka stellt sich der Erzähler selbst die Frage, was aus dem Odradek einmal werden soll, wenn er nicht mehr ist. “Alles was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben”, klagt der Erzähler, aber ein Odradek? Zumindest is eines sicher: der Odradek wird ihn überleben. Kat Menschik hat natürlich auch diesen Odradek abgebildet, für alle die sich darunter noch nichts vorstellen können. Noch viel bunter wird es in der Geschichte “Elf Söhne”, denn Menschik hat den Ehrgeiz entwickelt gleich alle elf auf einer Doppelseite unterzubringen. Der Vater ist auch drauf, aber der steht abseits, fast deplatziert, an den Rand gedrängt. Der elfte Sohn weiß Bescheid, er ist der letzt dem er vertraut, aber wenigstens der Letzte. Auch das ein Privileg. Denn er wird noch leben, wenn alles gut geht, wenn alle anderen schon das zeitliche gesegnet haben. Um einiges brutale geht es dann schon in der nächsten Geschichte “Ein Brudermord” weiter. Hier blitzt gleich das blanke Messer noch bevor die Erzählung richtig los geht, gruselt es schon.

Robert Doisneau. Paris: Das ikonische Foto am Cover dieser Monographie zum Werk des französischen Fotografen Robert Doisneau “Paris” dürfte vielen bekannt sein, da es gerne auch zitiert wird. Unlängst sah ich es in einer Reprise des Werks des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieślowski. Aber auch in anderen Zusammenhängen taucht es immer wieder gerne auf. Es gilt als ikonisch und episch zugleich, denn das Motiv, der Kuss, ist aus der Kunst nicht wegzudenken. Ebensowenig das andere Werk von Robert Doisneau aus Paris, das dieser Tage die Olympiade beherbergt, wegzudenken ist.

Robert Doisneau. Paris: Das ikonische Foto am Cover dieser Monographie zum Werk des französischen Fotografen Robert Doisneau “Paris” dürfte vielen bekannt sein, da es gerne auch zitiert wird. Unlängst sah ich es in einer Reprise des Werks des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieślowski. Aber auch in anderen Zusammenhängen taucht es immer wieder gerne auf. Es gilt als ikonisch und episch zugleich, denn das Motiv, der Kuss, ist aus der Kunst nicht wegzudenken. Ebensowenig das andere Werk von Robert Doisneau aus Paris, das dieser Tage die Olympiade beherbergt, wegzudenken ist.

Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort. “Sie erinnerte mich an alles, was ich nie zu vergessen hoffte.” Zum 100. Geburtstag von James Baldwin erscheint bei dtv eine Neuauflage seiner Werke. Sein vierter Roman, der hier in gebundener Ausgabe vorliegt, erschien 1968, ein Jahr, das auch große politisch Bedeutung erhielt. Der Protagonist, Leo Proudhammer, wächst in den Straßen Harlems auf und schafft es als Schauspieler auf die Bühnen der Welt.

Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort. “Sie erinnerte mich an alles, was ich nie zu vergessen hoffte.” Zum 100. Geburtstag von James Baldwin erscheint bei dtv eine Neuauflage seiner Werke. Sein vierter Roman, der hier in gebundener Ausgabe vorliegt, erschien 1968, ein Jahr, das auch große politisch Bedeutung erhielt. Der Protagonist, Leo Proudhammer, wächst in den Straßen Harlems auf und schafft es als Schauspieler auf die Bühnen der Welt.

Miserere. Ihr zweiter Roman, “Die Infantin trägt den Scheitel links“, ebenfalls beim Salzburger Verlag Jung und Jung erschienen, war bei Leser:innen und Kritik beliebt und löste ob dessen Sprachgewalt Begeisterung aus. Leider ist diese kräftige Stimme Anfang dieses Jahres verstummt. Helena Adler starb viel zu früh, mit vierzig Jahren.

Miserere. Ihr zweiter Roman, “Die Infantin trägt den Scheitel links“, ebenfalls beim Salzburger Verlag Jung und Jung erschienen, war bei Leser:innen und Kritik beliebt und löste ob dessen Sprachgewalt Begeisterung aus. Leider ist diese kräftige Stimme Anfang dieses Jahres verstummt. Helena Adler starb viel zu früh, mit vierzig Jahren.

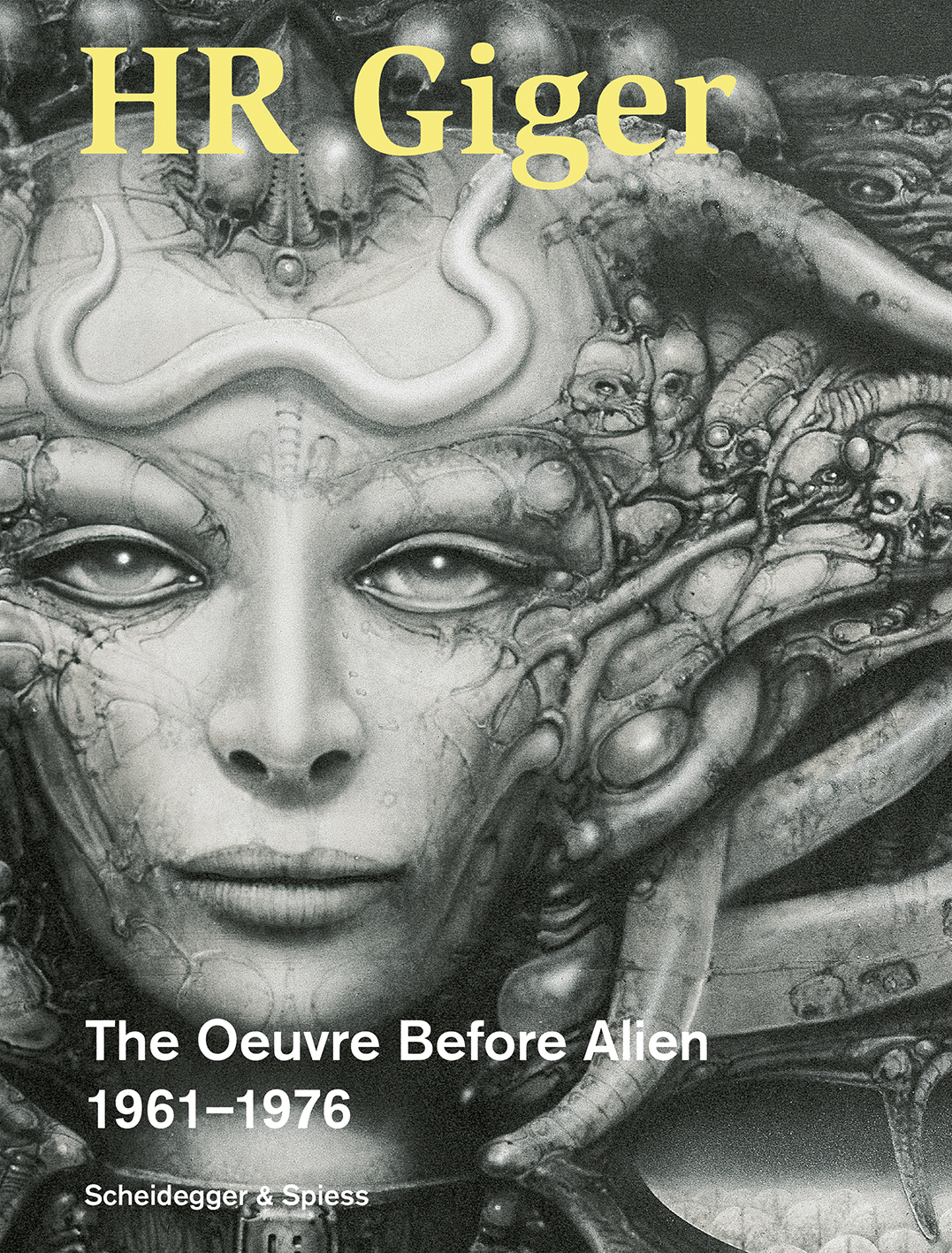

HR Giger: The Oeuvre Before Alien 1961–1976. Vor zehn Jahren verstarb der Createur der Aliens-Figuren. Der Schweizer Künstler HR Giger (1940–2014) wird im vorliegenden Werk aber ob seines Frühwerkes geehrt, das zeigt, dass er schon lange vor Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Alien Adaptation ein gefragter internationaler Künstler mit Tiefgang war.

HR Giger: The Oeuvre Before Alien 1961–1976. Vor zehn Jahren verstarb der Createur der Aliens-Figuren. Der Schweizer Künstler HR Giger (1940–2014) wird im vorliegenden Werk aber ob seines Frühwerkes geehrt, das zeigt, dass er schon lange vor Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Alien Adaptation ein gefragter internationaler Künstler mit Tiefgang war. des Hansruedi interessiert, dem sei auch die im selben Verlag erschienene Publikation “

des Hansruedi interessiert, dem sei auch die im selben Verlag erschienene Publikation “

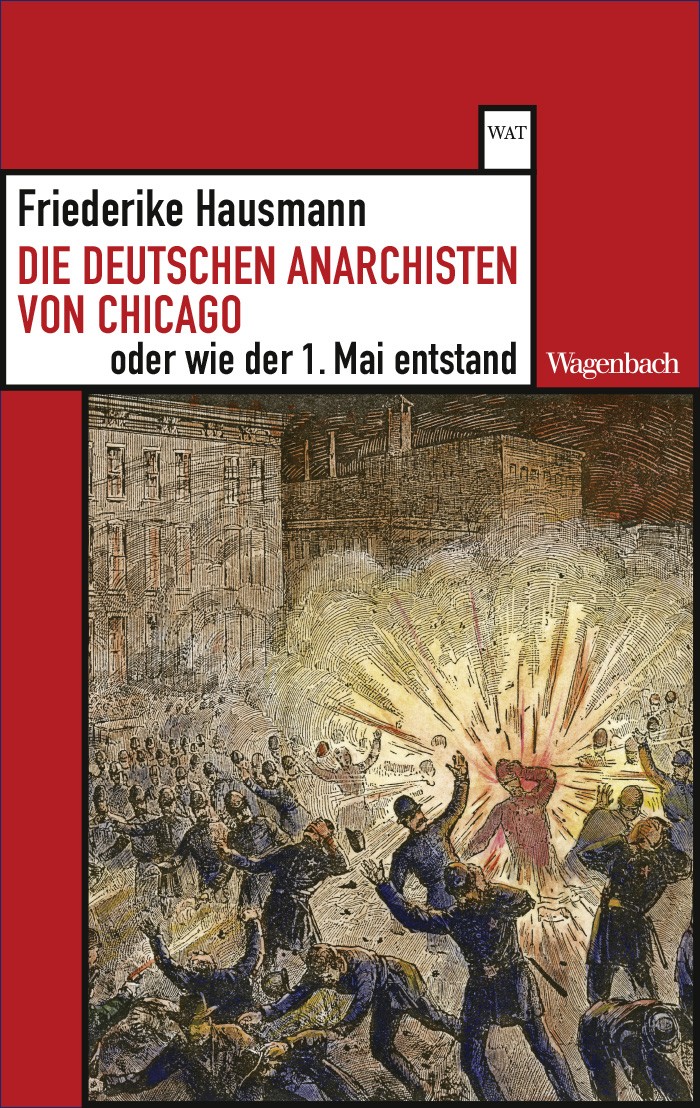

1. Mai: “Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden, was wir wollen!” Natürlich verdanken wir den 1. Mai nicht einer oder mehrerer Personen, sondern einer Bewegung. Denn die Bewegung für den Acht-Stunden-Tages war international und bestand aus Anarchisten, Sozialisten, Kommunisten und christlichen Sozialreformern. Einige davon standen in Folge der Ereignisse des 4. Mai von 1886 in Chicago vor Gericht und wurden für etwas verurteilt, das sie nicht verbrochen hatten. Die anderen bekamen seither den 1. Mai dafür.

1. Mai: “Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf, acht Stunden, was wir wollen!” Natürlich verdanken wir den 1. Mai nicht einer oder mehrerer Personen, sondern einer Bewegung. Denn die Bewegung für den Acht-Stunden-Tages war international und bestand aus Anarchisten, Sozialisten, Kommunisten und christlichen Sozialreformern. Einige davon standen in Folge der Ereignisse des 4. Mai von 1886 in Chicago vor Gericht und wurden für etwas verurteilt, das sie nicht verbrochen hatten. Die anderen bekamen seither den 1. Mai dafür.

Die Doppelte Frau und das Rätsel Betty Steinhart. “Ach, das ist so lange her. Ich weiß es nicht mehr.” Das Foto-Atelier Carl Ellinger hat die harten Zeiten des Ersten Weltkriegs überlebt und reüssiert zum Porträtstudio der neu erstehenden Salzburger Festspiele. Seit den 20er Jahren der Inbegriff österreichischer Wesensart und Kultur sind die Festspiele mit ihren Stars zahlkräftige Kundschaft im Atelier. Aber wer machte eigentlich die Fotoporträts? Beate Thalberg weiß es!

Die Doppelte Frau und das Rätsel Betty Steinhart. “Ach, das ist so lange her. Ich weiß es nicht mehr.” Das Foto-Atelier Carl Ellinger hat die harten Zeiten des Ersten Weltkriegs überlebt und reüssiert zum Porträtstudio der neu erstehenden Salzburger Festspiele. Seit den 20er Jahren der Inbegriff österreichischer Wesensart und Kultur sind die Festspiele mit ihren Stars zahlkräftige Kundschaft im Atelier. Aber wer machte eigentlich die Fotoporträts? Beate Thalberg weiß es!

Voyage, Voyage. Sommerlektüre für den Sommer 2024: voyage, voyage. Der Kulturjournalist und Buchautor André Boße widmet sich darin auf mehr als 300 Seiten der französischen Pop- und Rockmusik. Von den Hits der Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock, Electro, Hip-Hop, und Raï. Mit dabei sind u.a. Jane Birkin, Jacques Dutronc, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, MC Solaar, Vanessa Paradis, Zaz und viele andere mehr.

Voyage, Voyage. Sommerlektüre für den Sommer 2024: voyage, voyage. Der Kulturjournalist und Buchautor André Boße widmet sich darin auf mehr als 300 Seiten der französischen Pop- und Rockmusik. Von den Hits der Yéyé-Jahre über French Pop und Nouvelle Chanson bis hin zu Rock, Electro, Hip-Hop, und Raï. Mit dabei sind u.a. Jane Birkin, Jacques Dutronc, Mylène Farmer, Serge Gainsbourg, Françoise Hardy, MC Solaar, Vanessa Paradis, Zaz und viele andere mehr.

Hilda. Die Erkenntnis, dass die Väter- oder Großelterngeneration in der einen oder anderen Form in den Nationalsozialismus verwickelt war, trifft schmerzlich. Wie wohl man natürlich nicht genau sagen kann, wie man sich selbst in derselben Situation verhalten hätte. Mit einem fröhlichen „wir-Kramers-hatten-damit-eh-nichts zu tun“ beginnt die bekannte Jugend- und Kinderbuchautorin Irmgard Kramer mit ihrer Recherche zu ihrer Oma Hilda und dem Nationasozialismus.

Hilda. Die Erkenntnis, dass die Väter- oder Großelterngeneration in der einen oder anderen Form in den Nationalsozialismus verwickelt war, trifft schmerzlich. Wie wohl man natürlich nicht genau sagen kann, wie man sich selbst in derselben Situation verhalten hätte. Mit einem fröhlichen „wir-Kramers-hatten-damit-eh-nichts zu tun“ beginnt die bekannte Jugend- und Kinderbuchautorin Irmgard Kramer mit ihrer Recherche zu ihrer Oma Hilda und dem Nationasozialismus.