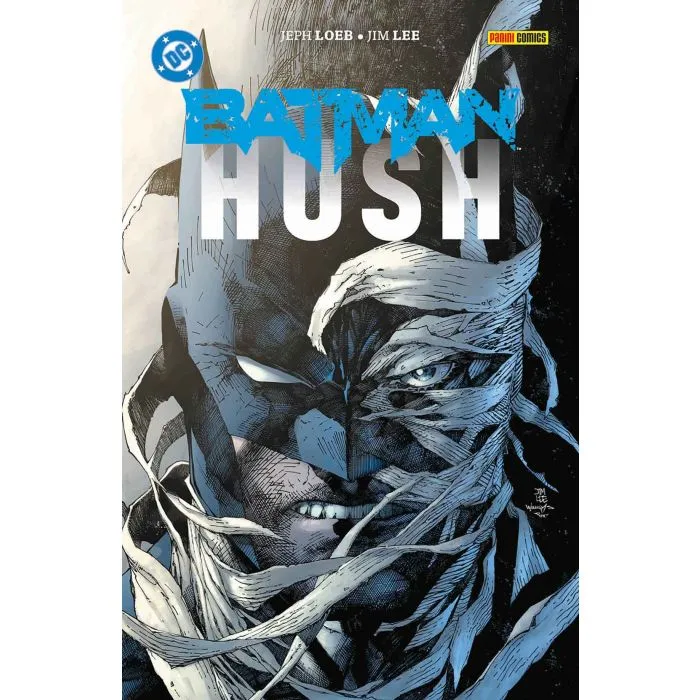

Hush. Große Oper ist diese Batman Erzählung im praktischen Taschenbuchformat von 15X23cm. Denn nicht nur, dass Batman in der Oper gegen Harley Quinn auftritt, nein, auch eine Vielzahl aller anderen seiner Widersacher setzt dem Dunklen Ritter in dieser famos illustrierten Geschichte zu. Aber es gibt einen, der die Fäden hinter all dem zieht. Nur, wer ist es?

Hush. Große Oper ist diese Batman Erzählung im praktischen Taschenbuchformat von 15X23cm. Denn nicht nur, dass Batman in der Oper gegen Harley Quinn auftritt, nein, auch eine Vielzahl aller anderen seiner Widersacher setzt dem Dunklen Ritter in dieser famos illustrierten Geschichte zu. Aber es gibt einen, der die Fäden hinter all dem zieht. Nur, wer ist es?

Batman: ganz große Oper

“Wir sind wohl beide zu alt geworden…“. Autor Jeph Loeb und Zeichner Jim Lee gaben für diesen Batman aus dem Jahre 2002 wirklich alles. Sie lassen nämlich neben den Schurken, die gegen die verkleidete Fledermaus aus Gotham City auftreten, auch alle seine Freunde vorbeischauen. Darunter ist neben dem Stählernen und einzigartigen Superman natürlich auch Nightwing, Robin, Huntress, Red Hood und Oracle auch James Gordon, der Batman davor zurückhält, einen furchtbaren Fehler zu begehen. Nachdem er sich bei einem Crash von einem Wolkenkratzer ernsthafte Verletzungen zugezogen hat, weil ihm jemand das Bastei durchgeschnitten hat, ist der Dunkle Ritter so heiß, dass er den Joker beinahe kurzerhand erwürgt.

Zwischen Selina und Talia al Guhl

Die aufgestaute Wut, die Schmerzen, die Verzweiflung über sein eigenes Liebesleben lassen ihn beinahe auf dasselbe Niveau seiner Widersacher herabsinken: Batman wird gerade nicht zum Mörder, dank seinem besten Freund Gordon. Abgesehen davon, dass er sein Alter in den Knochen spürt ist er auch noch zwischen zwei Frauen gefangen. Auf der einen Seite die altbekannte Liebesaffäre mit Selina Kyle als Catwoman, auf der anderen Seite die Tochter Ra’s al Ghuls, Talia. Das Gewicht seiner Erinnerungen trägt zusätzlich schwer, denn Batman weiß, wie er selbst sagt, dass er “das Schicksal aller Monster teilt: er ist allein“.

Batmans Freundeskreis

“Nur weil du mich küssen darfst…bin ich noch lange nicht Dein Bat-Häschen“, flirtet Catwoman mit Batsy kokett. Also so allein ist er dann doch nicht. In die Oper geht er dann mit seinem alten Freund Elliot, dem Chirurgen, der ihm das Leben rettete. Aber eben auch mit Selina. Was folgt ist ganz großes Kino, denn auf die Idee die Reichen in der Oper auszurauben, darauf kann Harley Quinn unmöglich allein gekommen sein. Die Szene von Batmans Auftritt in der Oper ist sogar auf einer Doppelseite zu sehen, die bis ins letzte Detail alles zeigt. Aber auch düstere Momente werden entsprechend großformatig zelebriert. Das Begräbnis seines Freundes etwa, bei dem Bruce ausgerechnet Walt Whitman zitiert. Bilder, die man nicht so schnell vergisst…

Batmans Schurkenreigen

Neben Poison Ivy, Lady Shiva, Killer Croc, Double-Face, Ra’s al Ghul mit Tochter Talia, dem Riddler ist es aber vor allem eines, das Batman am meisten quält: sein eigenes gebrochenes Herz, wie Alfred, der gerade mal wieder seine äußeren Wunden verarztet, Selina klagt. Batman trägt Narben wie Erinnerungen, andere haben dafür Fotos, meint Selina überrascht, als sie seinen Körper sieht. Direkt über seinem Herzen, die Spuren von mehreren Krallen. “Ich… habe keine Erfahrung. Mit Freunden, Partnern“, resümiert Batman am Ende, “Alles endet mit Verrat und Tod. Wenn ich je dazu fähig war, dann vor der Nacht, in der meine Eltern ermordet wurden“.

Hush, hush, hush…

Wohl eines der besten Batman-Abenteuer, das je geschrieben wurde. “Hush” ist auch in der “DC Must-Have – Batman – Hush” und als “Batman – Hush (Deluxe Edition)” zu haben. Der Titel bezieht sich übrigens auf ein altes Schlaflied für Kinder und bedeutet so viel wie “Psst…!”, also Schweigen, Stille. Dabei sollte man es eigentlich ganz laut allen weitersagen, dass Hush mehr psychologischen Tiefsinn besitzt als so mancher dicke Schinken. “Hush, little baby, don’t you cry” oder “Hush” von Deep Purple, wie man so will…

Jeph Loeb/Jim Lee

Panini Pocket – Batman – Hush

2025, Comics, 312 Seiten, Format: 15X23cm

ISBN: 9783741640858

Panini Verlag

16,99 €

Woher ich kam. Ausgehend von ihrer Urururururgroßmutter Elizabeth Scott, die 1766 geboren wurde, rollt die Schriftstellerin Joan Didion (1934-2021) die Geschichte ihrer Familie – vor allem aber die Kaliforniens – neu auf. Zumeist ging der vielgerühmte “Pioniergeist” der Erschließung des amerikanischen Kontinents bis in den äußersten Westen allerdings auf Kosten der amerikanischen Regierung, wie Didion ernüchternd feststellt.

Woher ich kam. Ausgehend von ihrer Urururururgroßmutter Elizabeth Scott, die 1766 geboren wurde, rollt die Schriftstellerin Joan Didion (1934-2021) die Geschichte ihrer Familie – vor allem aber die Kaliforniens – neu auf. Zumeist ging der vielgerühmte “Pioniergeist” der Erschließung des amerikanischen Kontinents bis in den äußersten Westen allerdings auf Kosten der amerikanischen Regierung, wie Didion ernüchternd feststellt.

In der Reihe Modern Classics erschien dieses Jahr, 2025, die vorliegende Neuausgabe des großen Romans des Jazz Age. Tatsächlich sind es genau 100 Jahre her, dass The Great Gatsby erstmals erschien. Die Handlung spielt im New York des Jahres 1922.

In der Reihe Modern Classics erschien dieses Jahr, 2025, die vorliegende Neuausgabe des großen Romans des Jazz Age. Tatsächlich sind es genau 100 Jahre her, dass The Great Gatsby erstmals erschien. Die Handlung spielt im New York des Jahres 1922.

Dalí. BABY SUMO. Sein aufgezwirbelter Schnurrbart wurde zum Synonym einer Geisteshaltung, die sich gleichzeitig über etwas mokiert und dabei verschmunzelt lächelt. Die Rede ist natürlich von Salvador Dalí und dem Surrealismus, einer Kunstrichtung die über das Reale hinaus nach den Träumen und dem Unbewussten forschte.

Dalí. BABY SUMO. Sein aufgezwirbelter Schnurrbart wurde zum Synonym einer Geisteshaltung, die sich gleichzeitig über etwas mokiert und dabei verschmunzelt lächelt. Die Rede ist natürlich von Salvador Dalí und dem Surrealismus, einer Kunstrichtung die über das Reale hinaus nach den Träumen und dem Unbewussten forschte.

“Und jetzt ist er nirgendwo mehr. Jetzt ist er überall.” Der niederländische Autor, Journalist und Historiker legt mit “Heute kein Abschied” einen persönlichen Roman vor, der alle angeht. Denn jeder muss eines Tages von seinen Eltern Abschied nehmen: “Das gehört zum Älterwerden”.

“Und jetzt ist er nirgendwo mehr. Jetzt ist er überall.” Der niederländische Autor, Journalist und Historiker legt mit “Heute kein Abschied” einen persönlichen Roman vor, der alle angeht. Denn jeder muss eines Tages von seinen Eltern Abschied nehmen: “Das gehört zum Älterwerden”.

Moonlight Mile. Ein Fall für Kenzie & Gennaro. “Ich liebe es älter zu werden, verdammt.” Ein weiterer Fall für das Ermittler-Duo Patrick Kenzie und Angela Gennaro. Inzwischen sind sie verheiratet und Eltern einer vierjährigen Tochter. Das macht verletz- und erpressbar. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Dennis Lehane seinen Lieblingskriminalisten durch einen intelligenten Coup aus der Patsche hilft.

Moonlight Mile. Ein Fall für Kenzie & Gennaro. “Ich liebe es älter zu werden, verdammt.” Ein weiterer Fall für das Ermittler-Duo Patrick Kenzie und Angela Gennaro. Inzwischen sind sie verheiratet und Eltern einer vierjährigen Tochter. Das macht verletz- und erpressbar. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Dennis Lehane seinen Lieblingskriminalisten durch einen intelligenten Coup aus der Patsche hilft.

Eva schläft. “Vielleicht ist es eines Tages gar nicht mehr so schlimm, ein Kind zu haben und unverheiratet zu sein”, hofft Gerda. Der Romanerstling “Eva schläft” der in Rom geborenen Autorin Francesca Melandri beschäftigt sich mit den sog. “Südtiroler Bummsern”, also den Separatisten, die in den Siebzigern Südtirol aus Italien zurück in ihr “Heimatland” Österreich bomben wollten. Aber auch eine Vater-Tochter Geschichte wird erzählt, die einmal mehr die Spannung zwischen dem Norden und dem Süden des Landes verdeutlicht. 1397 km trennen Vito und Eva.

Eva schläft. “Vielleicht ist es eines Tages gar nicht mehr so schlimm, ein Kind zu haben und unverheiratet zu sein”, hofft Gerda. Der Romanerstling “Eva schläft” der in Rom geborenen Autorin Francesca Melandri beschäftigt sich mit den sog. “Südtiroler Bummsern”, also den Separatisten, die in den Siebzigern Südtirol aus Italien zurück in ihr “Heimatland” Österreich bomben wollten. Aber auch eine Vater-Tochter Geschichte wird erzählt, die einmal mehr die Spannung zwischen dem Norden und dem Süden des Landes verdeutlicht. 1397 km trennen Vito und Eva.

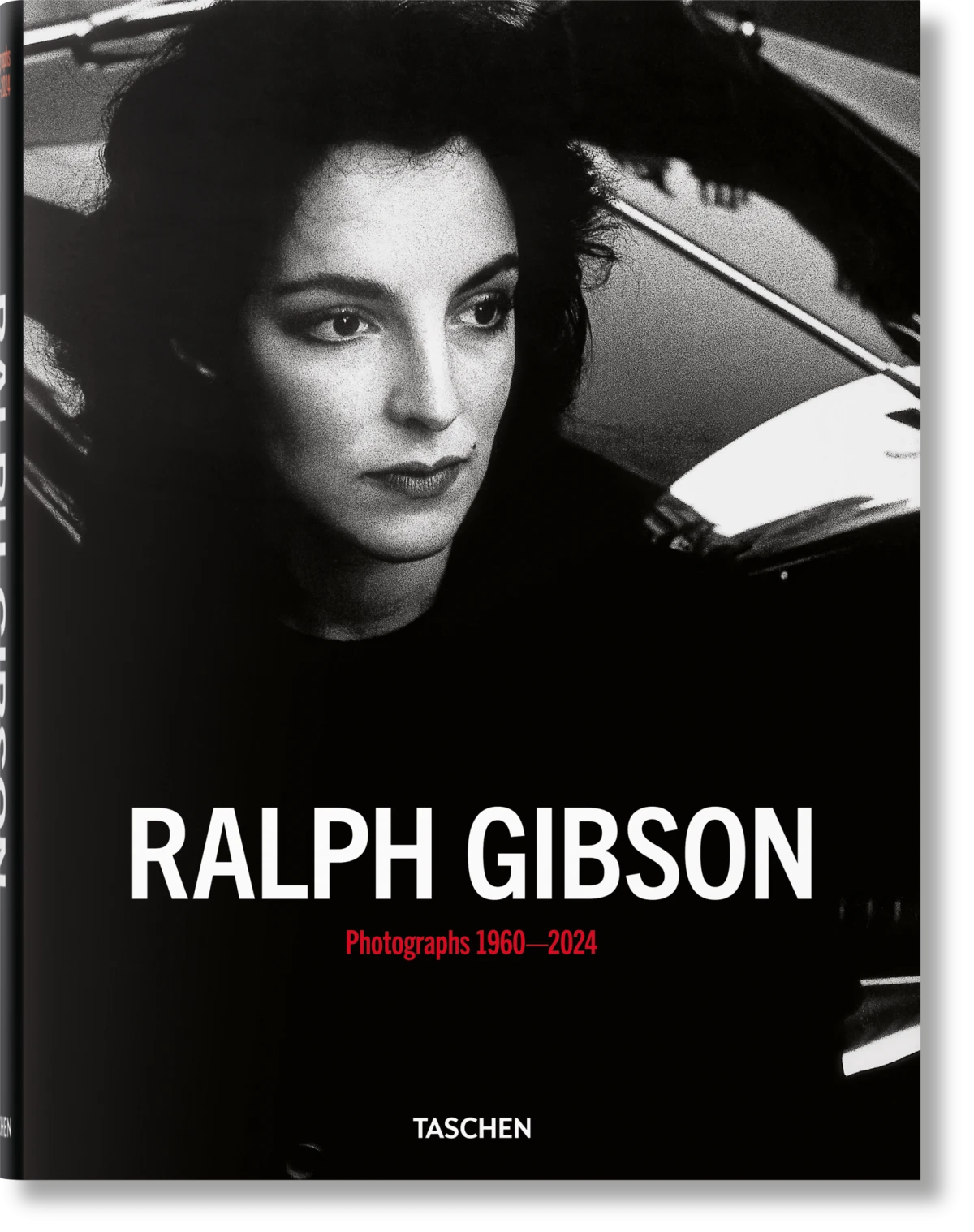

Ralph Gibson. Eine Werkschau über sechs Jahrzehnte des in L.A. aufgewachsenen “Marines”-Fotografen Ralph Gibson bietet der vorliegende Fotoband des TASCHEN Verlages. Es entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler selbst und ist das Ergebnis von mehr als sechs Jahrzehnten des Bildermachens. Von Gibsons ersten Fotografien in San Francisco, Hollywood und New York in den 1960er-Jahren bis hin zur Gegenwart: die bisher umfassendste Sammlung eines Fotografen, der noch bei Dorothea Lange und Robert Frank sein Handwerk gelernt hatte.

Ralph Gibson. Eine Werkschau über sechs Jahrzehnte des in L.A. aufgewachsenen “Marines”-Fotografen Ralph Gibson bietet der vorliegende Fotoband des TASCHEN Verlages. Es entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler selbst und ist das Ergebnis von mehr als sechs Jahrzehnten des Bildermachens. Von Gibsons ersten Fotografien in San Francisco, Hollywood und New York in den 1960er-Jahren bis hin zur Gegenwart: die bisher umfassendste Sammlung eines Fotografen, der noch bei Dorothea Lange und Robert Frank sein Handwerk gelernt hatte.

Eigentum. “Bist bes auf mi, Mutti?” Neu erschienen als Taschenbuch ist auch der (vor-)letzte Roman des Sprachkünstlers Wolf Haas. Der Erfinder der “Brenner”-Krimireihe fischt dieses Mal in ganz anderen Gewässern. Genauer gesagt in fremden “Lechn“, hochdeutsch: Lehen. Denn immer strebt der Mensch nach Besitz, nach Eigentum und selbst wenn es dann nur 1,7 m2 werden, ist zumindest etwas zum Vererben da.

Eigentum. “Bist bes auf mi, Mutti?” Neu erschienen als Taschenbuch ist auch der (vor-)letzte Roman des Sprachkünstlers Wolf Haas. Der Erfinder der “Brenner”-Krimireihe fischt dieses Mal in ganz anderen Gewässern. Genauer gesagt in fremden “Lechn“, hochdeutsch: Lehen. Denn immer strebt der Mensch nach Besitz, nach Eigentum und selbst wenn es dann nur 1,7 m2 werden, ist zumindest etwas zum Vererben da.

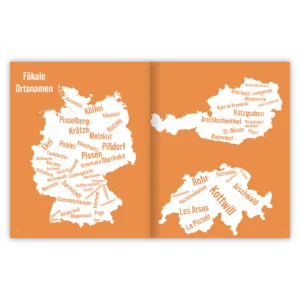

Der Herausgeber Goldeimer ist ein gemeinnütziges Unternehmen aus Hamburg, das sich für den weltweiten Zugang zu Klos und für eine nachhaltige Sanitärwende einsetzt. In vorliegender Publikation werden Fakten auf den Tisch gelegt, die mit einschlägigen Grafiken, Karten und Bildern drastisch veranschaulichen auf welchem Holzweg sich unsere Zivilisation schon lange befindet. In 65 Karten über Kacke geht es nicht nur um die Wurst, sondern auch um lukrative Geschäfte, um Fäkalsprache im Bundestag und um gefrorenen Kot auf dem Mount Everest.

Der Herausgeber Goldeimer ist ein gemeinnütziges Unternehmen aus Hamburg, das sich für den weltweiten Zugang zu Klos und für eine nachhaltige Sanitärwende einsetzt. In vorliegender Publikation werden Fakten auf den Tisch gelegt, die mit einschlägigen Grafiken, Karten und Bildern drastisch veranschaulichen auf welchem Holzweg sich unsere Zivilisation schon lange befindet. In 65 Karten über Kacke geht es nicht nur um die Wurst, sondern auch um lukrative Geschäfte, um Fäkalsprache im Bundestag und um gefrorenen Kot auf dem Mount Everest. In Nordkorea hingegen muss jede/r Staatsbürger:in seine Fäkalien sogar sammeln. Eine sog. Fäkalsteuer ist allerdings in der ganzen Welt einzigartig, so die Autoren. Urin ist tatsächlich nützlich zur Gewinnung, so er von den Exkrementen getrennt aufgefangen wird. Städte die ihren Urin sammeln können ihre Treibhausemissionen um bis 47 Prozent, ihren Energieverbrauch um bis zu 41 Prozent und ihren Frischwasserverbrauch um etwa 50 Prozent reduzieren. Die Nähstoffbelastung der Abwässer (Stichwort: Ammoniak) könnte sogar um 64 Prozent reduziert werden. Ein Gamechanger, der leider immer noch sehr tabubelastet ist, könnte die Welt tatsächlich verändern. Zum Guten.

In Nordkorea hingegen muss jede/r Staatsbürger:in seine Fäkalien sogar sammeln. Eine sog. Fäkalsteuer ist allerdings in der ganzen Welt einzigartig, so die Autoren. Urin ist tatsächlich nützlich zur Gewinnung, so er von den Exkrementen getrennt aufgefangen wird. Städte die ihren Urin sammeln können ihre Treibhausemissionen um bis 47 Prozent, ihren Energieverbrauch um bis zu 41 Prozent und ihren Frischwasserverbrauch um etwa 50 Prozent reduzieren. Die Nähstoffbelastung der Abwässer (Stichwort: Ammoniak) könnte sogar um 64 Prozent reduziert werden. Ein Gamechanger, der leider immer noch sehr tabubelastet ist, könnte die Welt tatsächlich verändern. Zum Guten. Aber kommen wir zu unterhaltsameren Fakten und Karten: ein Elefant kackt etwa 50kg am Tag, der Mensch im Vergleich dazu nur 128g. Ein Elefant und eine Katze brauchen für ihr Geschäft nur jeweils 20 Sekunden, ein Mensch immerhin 120. Mit den Fürzen ist es vielleicht sogar noch lustiger: 0,5 Liter/Tag, das sind bei 84 Millionen Deutschen immerhin 42 Millionen Liter, mit denen man 12 Heißluftballons füllen könnte. Wenn das Montgolfiere gewusst hätte! Grauslich wird’s mit dem “Monster von Whitechapel”. So wurde der riesige Fettberg aus Speiseöl und anderen Ölen im Londoner Kanalsystem genannt. Darin enthalten: Klopapier, Binden, Kondome, Drogen, Windeln, Wattepads u.ä. Eine Playlist zum Buch zeigt die Vielseitigkeit der Unterhaltsamkeit der Thematik und lädt zum fröhlichen Mitsingen ein.

Aber kommen wir zu unterhaltsameren Fakten und Karten: ein Elefant kackt etwa 50kg am Tag, der Mensch im Vergleich dazu nur 128g. Ein Elefant und eine Katze brauchen für ihr Geschäft nur jeweils 20 Sekunden, ein Mensch immerhin 120. Mit den Fürzen ist es vielleicht sogar noch lustiger: 0,5 Liter/Tag, das sind bei 84 Millionen Deutschen immerhin 42 Millionen Liter, mit denen man 12 Heißluftballons füllen könnte. Wenn das Montgolfiere gewusst hätte! Grauslich wird’s mit dem “Monster von Whitechapel”. So wurde der riesige Fettberg aus Speiseöl und anderen Ölen im Londoner Kanalsystem genannt. Darin enthalten: Klopapier, Binden, Kondome, Drogen, Windeln, Wattepads u.ä. Eine Playlist zum Buch zeigt die Vielseitigkeit der Unterhaltsamkeit der Thematik und lädt zum fröhlichen Mitsingen ein.

Playlist zum Glück. 99,5 Songs zum glücklich werden. Michael Behrendt hat sie ausgewählt und erklärt warum gerade diese Musik ihn inspiriert, getröstet und vielleicht sogar therapiert hat. Ein Tempo von 100 bis 120 bpm scheint ideal für den Takt, den eine Herzmassage ab und zu einfach braucht!

Playlist zum Glück. 99,5 Songs zum glücklich werden. Michael Behrendt hat sie ausgewählt und erklärt warum gerade diese Musik ihn inspiriert, getröstet und vielleicht sogar therapiert hat. Ein Tempo von 100 bis 120 bpm scheint ideal für den Takt, den eine Herzmassage ab und zu einfach braucht!

E.M. Cioran. Um den 1911 in Rasinari bei Hermannstadt in Siebenbürgen als Sohn eines griechisch-orthodoxen Priesters geborenen rumänischen Schriftsteller ist es ruhig geworden. 2024, zum 30. Jahrestag seines Todes, erschien beim Suhrkamp Verlag eine Biographie mit dem Titel “Cioran, der Ketzer” von Patrice Bollon, die ihn ausgehend von dem verhängnisvollen Irrtum seiner Jugendzeit bis hin zu seinem bedeutenden Werk als Schriftsteller und Stilisten der französischen Sprache zeigt.

E.M. Cioran. Um den 1911 in Rasinari bei Hermannstadt in Siebenbürgen als Sohn eines griechisch-orthodoxen Priesters geborenen rumänischen Schriftsteller ist es ruhig geworden. 2024, zum 30. Jahrestag seines Todes, erschien beim Suhrkamp Verlag eine Biographie mit dem Titel “Cioran, der Ketzer” von Patrice Bollon, die ihn ausgehend von dem verhängnisvollen Irrtum seiner Jugendzeit bis hin zu seinem bedeutenden Werk als Schriftsteller und Stilisten der französischen Sprache zeigt. Am besten lässt sich der existentialistische Skeptiker anhand zweier anderer Bücher beim Suhrkamp Verlag entdecken. Mit “Vom Nachteil, geboren zu sein” (1979) und “Syllogismen der Bitterkeit” (1952) lässt sich der Verfasser zahlreicher Aphorismen als Meister der Klarheit, der Eleganz und der Gelassenheit erkennen, der frei von seinen Jugendsünden voller antisemitischer und hitlerfreundlicher Äußerungen vor allem den späteren Philosophen entdecken lässt. Cioran hatte von 1928 bis 1931 das Studium der Philosophie an der Universität Bukarest belebt, bis 1939 waren schon fünf Bücher in rumänischer Sprache von dem erst 28-Jährigen erschienen.

Am besten lässt sich der existentialistische Skeptiker anhand zweier anderer Bücher beim Suhrkamp Verlag entdecken. Mit “Vom Nachteil, geboren zu sein” (1979) und “Syllogismen der Bitterkeit” (1952) lässt sich der Verfasser zahlreicher Aphorismen als Meister der Klarheit, der Eleganz und der Gelassenheit erkennen, der frei von seinen Jugendsünden voller antisemitischer und hitlerfreundlicher Äußerungen vor allem den späteren Philosophen entdecken lässt. Cioran hatte von 1928 bis 1931 das Studium der Philosophie an der Universität Bukarest belebt, bis 1939 waren schon fünf Bücher in rumänischer Sprache von dem erst 28-Jährigen erschienen. In der gleichnamigen Sammlung (im Französischen Original: Syllogismes de l’Amertume) widmet sich Cioran Themen die mit den Überschriften “Atrophie des Worts”, dem “Zirkus der Einsamkeit”, dem “Taumel der Geschichte” oder den “Quellen des Leeren” zusammengefasst wurden. Er schreibt auch “Über Musik”, den “Sog der Geschichte” oder den “Okzident”. “Wie sehr liebe ich die Geister zweiten Ranges, die aus Taktgefühl im Schatten des Genies der anderen lebten und ihr eigenes aus reiner Scheu ablehnten”, schreibt Cioran da einen Gedanken auf, der seine eigenen “stummen Tiefen” schon erahnen lässt. Im mit “Zirkus der Einsamkeit” übermittelten Kapitel geht es in seinen Aphorismen schon konkreter zur Sache: “Ich lebe nur, weil es in meiner Macht steht zu sterben, wann es mir belieben wird: ohne die /Idee/ des Selbstmords hätte ich mich schon längst getötet.” Die Verzweiflung bleibt für ihn Reportage, die Hoffnung Fiktion. Dennoch ziehe man aus dieser Fiktion die Nahrung zu leben. “Ohne Gott ist alles nichts; und Gott?”, schreibt der bei Priestern aufgewachsene Cioran, “Höchstes Nichts”.

In der gleichnamigen Sammlung (im Französischen Original: Syllogismes de l’Amertume) widmet sich Cioran Themen die mit den Überschriften “Atrophie des Worts”, dem “Zirkus der Einsamkeit”, dem “Taumel der Geschichte” oder den “Quellen des Leeren” zusammengefasst wurden. Er schreibt auch “Über Musik”, den “Sog der Geschichte” oder den “Okzident”. “Wie sehr liebe ich die Geister zweiten Ranges, die aus Taktgefühl im Schatten des Genies der anderen lebten und ihr eigenes aus reiner Scheu ablehnten”, schreibt Cioran da einen Gedanken auf, der seine eigenen “stummen Tiefen” schon erahnen lässt. Im mit “Zirkus der Einsamkeit” übermittelten Kapitel geht es in seinen Aphorismen schon konkreter zur Sache: “Ich lebe nur, weil es in meiner Macht steht zu sterben, wann es mir belieben wird: ohne die /Idee/ des Selbstmords hätte ich mich schon längst getötet.” Die Verzweiflung bleibt für ihn Reportage, die Hoffnung Fiktion. Dennoch ziehe man aus dieser Fiktion die Nahrung zu leben. “Ohne Gott ist alles nichts; und Gott?”, schreibt der bei Priestern aufgewachsene Cioran, “Höchstes Nichts”.