DDR-Epos von zerplatzten Lebensträumen

DDR-Epos von zerplatzten Lebensträumen

Der erste und bisher einzige Roman der in Ostberlin geborenen und literarisch vielseitig tätigen Schriftstellerin Regina Scheer erschien 2014 unter dem Titel «Machandel». Er bezeichnet ein fiktives Dorf in Mecklenburg, das in weiten Teilen der Schauplatz des Geschehens ist, aber im Niederdeutschen auch ein Bezeichnung für den Wacholder. Die Autorin schildert in ihrer von den 1930iger Jahren über den Zweiten Weltkrieg, DDR und Wiedervereinigung bis in die Neuzeit reichenden Geschichte die Auswirkungen der verschiedenen politischen Epochen auf die Figuren ihres umfangreichen Romans. Im Anhang «Die wichtigsten Personen» stellt sie nicht weniger als dreizehn davon ausführlich vor, und auch die 25 Kapitel dieses Wenderomans sind mit dem Namen einer der fünf Protagonisten überschrieben, aus deren Perspektive jeweils abwechselnd erzählt wird. Beides erweist sich als außerordentlich nützlich für die Orientierung beim Lesen.

Es beginnt damit, dass die 24jährige Clara, wichtigste Protagonistin des Romans und unschwer als Alter Ego der Autorin erkennbar, im Sommer 1984 von Ostberlin aus mit ihrem Mann und Jan, ihrem vierzehn Jahre älteren Bruder, nach Machandel reist. Jan wurde im Schloss von Machandel geboren und verbrachte seine Kindheit dort bei der Großmutter. Es ist ihre erste Reise in das Dorf, wo ihre Eltern sich einst kennen gelernt haben und ihr Bruder dann ein Jahr später auch geboren wurde. Sie entdeckt bei diesem Besuch eine herunter gekommene Kate, die sie als Sommerhaus herrichten will. Clara arbeitet dann dort unter primitivsten Bedingungen an ihrer Dissertation über das Märchen vom Machandelbaum, das es in den verschiedensten Dialekten aus unterschiedlichen Kulturen gibt. Allmählich lernt sie auch andere Dorfbewohner kennen und erfährt von deren Schicksalen. So von Natalja, einer Ostarbeiterin aus Weißrussland, die sich nach dem Krieg nicht hat repatriieren hat lassen und in Machandel geblieben ist. Hans Langner, Claras Vater, war während der Nazizeit im Roten Frontkämpferbund engagiert, überlebte das KZ und kann später in hohe Ämter der DDR. Clara und vor allem ihr Bruder stehen dem Regime kritisch gegenüber, Jan wird als Dissident zu Gefängnis verurteilt und verlässt nach der Haft 1985 die DDR. Er hatte einen Ausreiseantrag gestellt, der wohl wegen seines prominenten Vaters dann auch positiv beschieden wurde. Aber auch Clara und ihr Mann engagieren sich in einer regimekritischen Friedensinitiative, und gute Freunde von ihnen werden als Mitglieder einer Oppositionsgruppe sogar inhaftiert und müssen die DDR 1988 verlassen, – jedes politische Engagement war gefährlich im Arbeiter- und Bauernparadies.

In diesem äußerst komplexen, detailverliebt erzählten DDR-Epos von den zerplatzten Lebensträumen werden die Schicksale der vielen Figuren eng miteinander verwoben. Durch die unterschiedlichen Perspektiven ist es allerdings schwer, die komplizierten Zusammenhänge immer richtig zu verstehen und zuzuordnen. So erwähnt Claras Vater denn auch mehrfach, dass er seiner Tochter «nicht alles» erzählt habe, ein deutlicher Hinweis der Autorin also auf die Leerstellen, die sie für Claras Verständnis der Geschehnisse ganz bewusst gelassen hat. Dieses überbordende Epos als Konglomerat aus fünf Erzählstimmen leidet ein wenig unter deren Gleichklang, es fehlen Spannung erzeugende, alternative Standpunkte und kontroverse Diskussionen. Die Romanfiguren lassen scheinbar klaglos alles über sich ergehen, zeigen sich ohnmächtig einem Generationen übergreifenden, schicksalhaften Geschehen gegenüber.

Nüchtern, präzise und detailreich wird in diesem Roman von einer mystischen Gegenwelt zum ‹real existierenden Sozialismus› erzählt, raffiniert gespiegelt am uralten Mythos «Von dem Machandelboom», der bekanntlich eine bessere Zukunft verheißt. Die ist hier allerdings auch nach dem Mauerfall nicht gegeben und droht ja trotz all der negativen Erfahrungen wieder in einen faschistischen Albtraum abzugleiten. Die Figuren erzeugen keine Emotionen und bleiben unnahbar, ihre Geschichten sind allzu ausufernd erzählt und werden schnell quälend langweilig!

Fazit: mäßig

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Vom Überwintern in Deutschland

Vom Überwintern in Deutschland

Die Autorinnen sind im Alter der Enkeltöchter von Else und sie schreiben einer Oma diese Hommage, die Kapitel erstrecken sich abwechselnd, von den 1960er Jahren bis 2010.

Die Autorinnen sind im Alter der Enkeltöchter von Else und sie schreiben einer Oma diese Hommage, die Kapitel erstrecken sich abwechselnd, von den 1960er Jahren bis 2010.

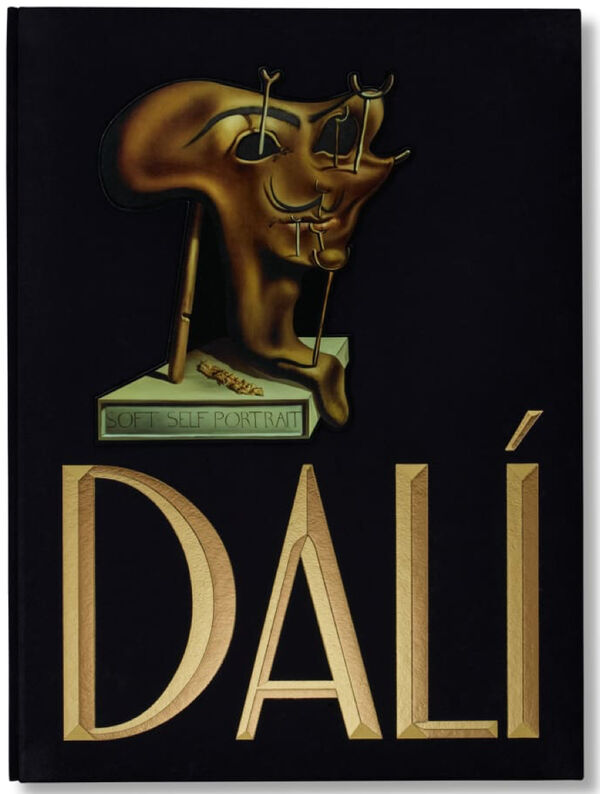

Dalí. BABY SUMO. Sein aufgezwirbelter Schnurrbart wurde zum Synonym einer Geisteshaltung, die sich gleichzeitig über etwas mokiert und dabei verschmunzelt lächelt. Die Rede ist natürlich von Salvador Dalí und dem Surrealismus, einer Kunstrichtung die über das Reale hinaus nach den Träumen und dem Unbewussten forschte.

Dalí. BABY SUMO. Sein aufgezwirbelter Schnurrbart wurde zum Synonym einer Geisteshaltung, die sich gleichzeitig über etwas mokiert und dabei verschmunzelt lächelt. Die Rede ist natürlich von Salvador Dalí und dem Surrealismus, einer Kunstrichtung die über das Reale hinaus nach den Träumen und dem Unbewussten forschte. Am Ende gibt es fast nur Verlierer

Am Ende gibt es fast nur Verlierer Unterhaltsam, aber geschwätzig

Unterhaltsam, aber geschwätzig

“Und jetzt ist er nirgendwo mehr. Jetzt ist er überall.” Der niederländische Autor, Journalist und Historiker legt mit “Heute kein Abschied” einen persönlichen Roman vor, der alle angeht. Denn jeder muss eines Tages von seinen Eltern Abschied nehmen: “Das gehört zum Älterwerden”.

“Und jetzt ist er nirgendwo mehr. Jetzt ist er überall.” Der niederländische Autor, Journalist und Historiker legt mit “Heute kein Abschied” einen persönlichen Roman vor, der alle angeht. Denn jeder muss eines Tages von seinen Eltern Abschied nehmen: “Das gehört zum Älterwerden”. Glanzstück der Suspense-Literatur

Glanzstück der Suspense-Literatur

Moonlight Mile. Ein Fall für Kenzie & Gennaro. “Ich liebe es älter zu werden, verdammt.” Ein weiterer Fall für das Ermittler-Duo Patrick Kenzie und Angela Gennaro. Inzwischen sind sie verheiratet und Eltern einer vierjährigen Tochter. Das macht verletz- und erpressbar. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Dennis Lehane seinen Lieblingskriminalisten durch einen intelligenten Coup aus der Patsche hilft.

Moonlight Mile. Ein Fall für Kenzie & Gennaro. “Ich liebe es älter zu werden, verdammt.” Ein weiterer Fall für das Ermittler-Duo Patrick Kenzie und Angela Gennaro. Inzwischen sind sie verheiratet und Eltern einer vierjährigen Tochter. Das macht verletz- und erpressbar. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Dennis Lehane seinen Lieblingskriminalisten durch einen intelligenten Coup aus der Patsche hilft.

Eva schläft. “Vielleicht ist es eines Tages gar nicht mehr so schlimm, ein Kind zu haben und unverheiratet zu sein”, hofft Gerda. Der Romanerstling “Eva schläft” der in Rom geborenen Autorin Francesca Melandri beschäftigt sich mit den sog. “Südtiroler Bummsern”, also den Separatisten, die in den Siebzigern Südtirol aus Italien zurück in ihr “Heimatland” Österreich bomben wollten. Aber auch eine Vater-Tochter Geschichte wird erzählt, die einmal mehr die Spannung zwischen dem Norden und dem Süden des Landes verdeutlicht. 1397 km trennen Vito und Eva.

Eva schläft. “Vielleicht ist es eines Tages gar nicht mehr so schlimm, ein Kind zu haben und unverheiratet zu sein”, hofft Gerda. Der Romanerstling “Eva schläft” der in Rom geborenen Autorin Francesca Melandri beschäftigt sich mit den sog. “Südtiroler Bummsern”, also den Separatisten, die in den Siebzigern Südtirol aus Italien zurück in ihr “Heimatland” Österreich bomben wollten. Aber auch eine Vater-Tochter Geschichte wird erzählt, die einmal mehr die Spannung zwischen dem Norden und dem Süden des Landes verdeutlicht. 1397 km trennen Vito und Eva. Für Atheisten schwer erträglich

Für Atheisten schwer erträglich In den Feuilletons völlig unbeachtet

In den Feuilletons völlig unbeachtet