Navigationssystem in Form von Rezis

Navigationssystem in Form von Rezis

Verleger, Autor und Journalist Ruprecht Frieling bleibt auch in diesem Buch seinem Lieblingsthema treu: den Ratgebern. Im Buch tummeln sich viele Arten von Büchern, liebevoll verpackt in Frielings angenehm zu lesende Rezensionen. Er gibt den Leser*innen sozusagen ein Rezensionsnavigationssystem an die Hand, das sie sicher durch das weite, unendliche Büchermeer leiten soll. Das hat er bei mir geschafft: Ich weiß jetzt, welche der vorgestellten Bücher ich definitiv nicht lesen will, und das ist ein großer Erfolg. Das spart mir Geld und Zeit bei Büchern, von denen ich sonst erst im Nachhinein herausgefunden hätte, dass sie für mich nichts sind. Andererseits habe ich auch Bücher entdeckt, die mich interessieren könnten. Denn eins ist sicher: Es gibt Bücher für jeden Geschmack.

Des Autors Geschmack scheint mir in Richtung gebrochener und/oder interessant-schrulliger Charaktere zu gehen, die gern einmal den Antihelden geben, sich auflehnen, im Lebenssumpf versacken oder das Leben überraschend anders sehen bzw. leben. Ein großer Teil seiner Rezensionen in den verschiedenen Genres geht in diese Richtung, deswegen unterstelle ich jetzt einmal eine Vorliebe dafür. Ich kann nicht anders, beim Lesen dieser Rezensionen hatte ich automatisch ein Gefühl von Sex, Drugs & Rock’n’Roll. Wer also mit diesen Themen schwingt, der wird bestens und – weil Frieling bei all seinen Rezensionen Wert auf ordentliche Recherche legt – fundiert bedient. Was jetzt nicht heißt, dass er diesen Lebensstil selbst pflegt, sondern nur, dass – egal, welches Sujet er unter die Lupe nimmt – er merkbar Weltwissen und Recherchearbeit an den Tag legt, um gute Rezis zu schreiben. Sein Hintergrundwissen, das er regelmäßig einfließen lässt, ist interessant und hilfreich bei der Einordung des jeweiligen Buches. Sein wie schon erwähnt angenehm zu lesender, flüssiger Schreibstil lässt die Leser*innen sanft in die Rezension gleiten. Man taucht in das Buch und in die jeweilige Kritik ein und ist überrascht, wie schnell selbst mehrseitige Rezensionen gelesen sind.

Ich persönlich kann allerdings mit Themen, die sich um Gewalt und destruktives Verhalten drehen, wenig bis nichts anfangen. Ich habe mich im Gegenteil eher an meine gehasste Schullektüre erinnert gefühlt, die ich nur wegen Notenzwangs gelesen habe. Mein ansonsten angeregtes Dasein als Bücherwurm kam bei solcher Lektüre regelmäßig ins Stocken. Ich konnte auch im Germanistik-Studium u.a. Kafka nicht leiden, weil er mich viel zu sehr an meine Alpträume erinnerte. Kafka als Mensch hingegen fand ich interessant.

Männersicht und Frauensicht

Außerdem betrachte ich diese Art der Lektüre aus der Sicht der kritischen Frau und stelle fest, dass sie v.a. aus männlicher Sicht geschrieben ist (Ausnahme z.B. Uschi Obermayers Biografie, die ebenfalls im Buch rezensiert wird). Mir behagt sowohl die Sexualisierung der Frau, die Liebe unter schlimmsten Umständen als auch der z.T. ausufernde Gewaltaspekt dieser Literatur nicht, v.a. wenn die Frauen darunter zu leiden haben und wieder einmal der Opferaspekt in vielerlei Gestalt mit dem weiblichen Geschlecht verbunden wird. Das schadet einem vielfältigen und starken Frauenbild, denn Frauen in der Realität sind alles andere als schwach, sondern durch die (leider ignorierte und wenig wertgeschätzte tagtägliche Superwoman-Mehrbelastung) Fundament und die tragenden Säulen der Gesellschaft.

Mir kommt dazu eine neulich erst geschaute Doku über Filmemacherin Alice Guy in den Sinn. Diese Frau war Pionierin in der Filmwelt – und hat bis zum Ende ihres Lebens dagegen gekämpft, dass Männer Guys überragenden Anteil an der Filmgeschichte ausradieren wollten. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Alice_Guy-Blach%C3%A9 In einem ihrer Filme zeigt Guy Auswanderer, deren Verhaltensweisen sie in Amerika beobachtet hatte. Die Männer gehen völlig unbelastet in das neue Land, während ihre Frauen alle Lasten des Haushalts im wahrsten Sinne des Wortes am ganzen Körper schleppen müssen. Ein verärgerter Polizist drückt daraufhin den männlichen Auswanderern die Lasten der Frauen in die Arme. Diese tagtägliche nicht anerkannte Mehrbelastung ist auch heute noch traurige Realität.

Mir gefallen auch die oft und gern ausgelebten destruktiven Verhaltensweisen der vorwiegend männlichen Protagonisten nicht. Als jemand, der selbst einen Alkoholiker in der Familie hat und als Freundin und Bekannte von Frauen, die coabhängig in einem gewalttätigen Alkoholikerhaushalt aufgewachsen sind, hat das Lesen über eine süchtige, männliche Person zumindest ein deutliches Geschmäckle – um einmal vorsichtig auszudrücken, was für Gefühle da hochkommen können. Ich persönlich will auch keine „scharfe“ Braut sein. Die Konsequenzen für eine solche Einschätzung kann ich mir nicht nur lebhaft vorstellen, man sieht und merkt sie ja auch im Alltag. Ich verzichte dankend darauf.

Es ist mir bis heute ein Rätsel, weshalb solche Literatur mit ausführlich dargestellten destruktiven Verhaltensweisen in allen Formen als hochwertiger gelten soll als die oft genug verachtete und im besten Fall milde belächelte sogenannte „Frauenliteratur“, die bei näherer Betrachtung soziale Werte hochhält, ohne die eine Gesellschaft nicht bestehen kann. Auf destruktive Verhaltensweisen dagegen kann sie gut verzichten. Gut wenigstens, dass manche Bücher solchen Destruktivismus zumindest kritisch darstellen. Liebe in all ihren positiven Aspekten ist in „Frauenliteratur“ ein gern genommenes Thema, ebenso Freundschaft und die Kritik an der Stellung der Frau (z.B. in historischen Romanen). Eigentlich kann ich Männern nur raten, „Frauenliteratur“ zu lesen, wenn die Welt sozialer werden soll. Und in der „Frauenliteratur“ steht übrigens auch drin, welchen Typ Mann Frauen bevorzugen. Und das ist definitiv nicht der versiffte, Alkohol trinkende, Drogen konsumierende, sich mit gefühllosem Sex ablenkende Mann, der völlig am Boden und bindungsunfähig ist, und den die Konsequenzen seiner Süchte regelmäßig einholen. Dementsprechend wenig kann ich mit einer „grandiosen Symphonie aus Alkohol- und Drogensucht“ anfangen (S. 391). Interessant finde ich auch, dass der Autor Elsa Riegers Roman explizit als „Frauenroman“ deklariert – all die anderen aus männlicher Sicht und von männlichen Autoren geschriebenen Bücher sind dagegen leider nicht als „Männerroman“ ausgewiesen. Warum nicht? Es wäre nur konsequent. Die männliche Sicht ist also auch hier (ich denke eher unbewusst, weil man(n) in dieser Gesellschaft eher nicht darüber nachdenken muss) die „normale“, die weibliche die außenstehende und „andere“. Als weibliche Leserin befremdet es mich natürlich, nicht das „Normale“ zu sein. Aber Frieling schafft es immerhin, diese „Frauenliteratur“ auch für Männer schmackhaft zu machen, indem er auf die für männliche Leser interessanten Aspekte hinweist.

Demensprechend fehlt mir bzgl. der Rezensionen ein guter Anteil an Literatur, die aus Frauensicht geschrieben ist. Die gibt es zwar auch, aber die aus männlicher Sicht ist in der Überzahl, vielleicht auch, weil der Autor selbst ein Mann ist? Mir fehlen ebenfalls Rezis zu Kinderbüchern, von denen ich weiß, dass der Autor auch diese rezensiert. Die sind ja nicht nur für die Mütter, sondern auch für die Väter interessant. Aber zur Ehrenrettung sei gesagt, dass man ja automatisch zu der Literatur greift, mit der man sich besser identifizieren kann; mir geht es da nicht anders.

Political Correctness

Des Weiteren teile ich die Einstellung des Autors zu Political Correctness nicht, von der dieser anscheinend wenig hält (s. Rezension zu Thaddäus Troll: Sehnsucht nach Nebudistan). Als Weiße haben wir im wahrsten Sinn des Wortes gut lachen. Wir sind in der privilegierten Rolle, v.a. als weißer Mann. Auch wenn bei vielen von uns der Rassismus unbewusst passiert, sollte man sich vielleicht gerade deswegen folgendes vor Augen halten: Wir müssen uns nicht ständig mit oft auch unmittelbar gefährlichem (Alltags-)Rassismus rumschlagen und all dem, was damit historisch und gegenwärtig zusammenhängt. Ich denke, ich brauche nicht aufzuzählen, um was es da alles geht; das ist hinreichend bekannt.

Ein Experiment in diesem Zusammenhang finde ich interessant: Weiße Arbeitnehmer (männlich) sollten sich in eine vorgegebene Rolle versetzen, die sie aus einem Lostopf gezogen haben. Immer dann, wenn sie sich in dieser Rolle eine alltägliche Sache trauten, gingen sie ein Stück vor. Es ging grob um Dinge wie „Du bist ein afghanischer Flüchtling. Traust du dich nachts in einen Bus zu steigen?.“ oder „Du bist eine Deutsche mit afrikanischen Wurzeln. Immer wieder fassen Leute ungefragt in dein krauses Haar. Wie reagierst du?“ oder „Du bist ein hervorragend ausgebildeter Deutscher mit dem Aussehen eines Romas. Welche Chancen rechnest du dir auf einen Posten in der Chefetage eines bekannten Unternehmens aus?“ Die wenigen, die am weitesten Strecke machen konnten, waren in diesem Experiment diejenigen, die die Rolle des weißen, männlichen Deutschen innenhatten.

Anders ausgedrückt: Der weiße Mann hat die meisten Privilegien, über die er oft nicht nachdenkt, sondern einfach nutzt. Die meisten anderen aber (darunter natürlich auch über die Hälfte der Menschheit, sprich: die Frauen) haben diese Privilegien eben nicht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, bevor man(n) sich über Political Correctness lustig macht. Besonders, da Sprache Welt nicht nur abbildet, sondern herausbildet. (So nebenbei erwähnt sind die indogermanischen Sprachformen voll vom Weltbild des Patriarchats.) Wenn ich mich in Anbetracht all dessen also in die Rolle eines z.B. schwarzhäutigen Menschen, v.a. einer schwarzhäutigen Frau, hineindenke, würde ich definitiv nicht als „Neger“ (gewollte Abwertung) bezeichnet werden wollen und gern „Mohrenküsse“ (automatisches Assoziieren der zahllosen Vergewaltigungen der schwarzhäutigen Sklavinnen) essen. Außerdem habe ich Menschen in meiner Familie, die wie „Zigeuner“ oder „Asiaten“ aussehen. Dumme Sprüche inklusive.

Zu diesem Thema empfehle ich übrigens wärmstens das folgende tolle kurz-prägnante Video: https://wdrmedien-a.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/234/2340656/neuneinhalbdeinereporter_2021-01-16_alltagsrassismuswennworteausgrenzen_daserste.mp4

Der Verlag hat es außerdem versäumt, die vielen Tippfehler herauszuholen. Weil ich selbst schreibe, weiß ich, dass man den Wald vor lauter Bäumen bei den eigenen Texten oft nicht sieht. Dankenswerterweise bin ich auch auf dieser Seite darauf hingeweisen worden. Deshalb ist es immer gut, wenn jemand anderes Korrektur liest.

Weitere Themen

Dafür habe ich mich umso mehr über die Rezensionen im Bereich Phantastische Literatur und Science-Fiction gefreut, denn sie bieten für mich als Fan neue Leseanreize. Gern hätte ich noch mehr Rezensionen aus Frielings Feder aus diesem Bereich gelesen; also, lieber Prinz Rupi, ein klarer Leseauftrag an dich! Interessant fand ich auch die Leseanreize aus dem Bereich Sprache und Literatur, da mich die Meta-Ebene als Germanistin naturgemäß interessiert. Überhaupt deckt Frieling ein breites Spektrum an Genres ab. Sein Buch ist unterteilt in „Romane“, „Underground und Szene“, „Satire und Humor“, „Kriminalliteratur“, „Fantastische Literatur“, „New Journalism“, „Sprache und Literatur“, „Liebesromane“, „Science-Fiction“, „Biografisches“, „Erfahrungen“, „Sachbuch“, „Verrisse“.

Nicht nur nebenbei ist mir aufgefallen, dass der Autor anscheinend Schnapszahlen mag: 222 Lesetipps bietet das Buch und 11 Verrisse. Mit Humor geht alles besser, und der 11.11. ist wegen Fasching sowieso allen ein Begriff. Dementsprechend gibt es neben den Dramen in allerlei Gestalt auch Rezensionen zu (tragi)komischen Büchern.

Fazit

Der Autor präsentiert mit seinen 222 Lesetipps ein breites Spektrum an Rezensionen, die kurzweilig zu lesen sind und durch viele Hintergrundinfos abrundendes Wissen zu den vorgestellten Büchern vermitteln. Sie funktionieren sehr gut als Navigationssystem durch das endlose Büchermeer. Allerdings hätte ich mir mehr Bücher aus Frauensicht und aus der Feder von Autorinnen gewünscht, sowie ein Nachdenken über (sich in die betroffenen Personen hineinversetzende Sichtweise zum Thema) Political Correctness.

Zucht und Ordnung

Zucht und Ordnung

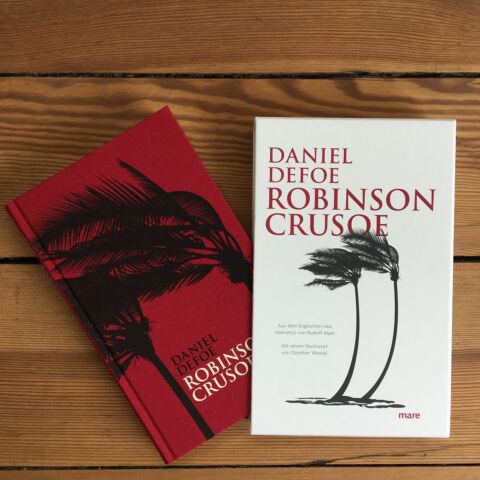

Robinson Crusoe, der Roman in Neuübersetzung. “To be born is to be wrecked on an island“, schrieb James Matthew Barrie und meinte damit vielleicht nicht unbedingt Robinson Crusoe alleine, wiewohl er bestimmt schon von ihm gehört hatte. Denn jede/r kennt Robinson Crusoe. Aber die wenigsten kennen ihn im Original oder ungekürzt, was die hier vorliegende Prachtausgabe in Leinen des mare Verlages nun erstmals auch deutschen Leser/innnen ermöglicht.

Robinson Crusoe, der Roman in Neuübersetzung. “To be born is to be wrecked on an island“, schrieb James Matthew Barrie und meinte damit vielleicht nicht unbedingt Robinson Crusoe alleine, wiewohl er bestimmt schon von ihm gehört hatte. Denn jede/r kennt Robinson Crusoe. Aber die wenigsten kennen ihn im Original oder ungekürzt, was die hier vorliegende Prachtausgabe in Leinen des mare Verlages nun erstmals auch deutschen Leser/innnen ermöglicht. Literaturgeschichte. Dies ist vor allem den zumeist gekürzten und vereinfachten Versionen, die in deutschsprachigen Ländern in Umlauf sind, verschuldet. Wer sich dem “Klassiker der Meeresliteratur” in seiner ganzen epischen Breite widmet, wird feststellen, dass zwischen seinen Buchdeckeln auch sehr viel Weisheit liegt und nicht nur die Sprache, sondern auch das Denken, das darin enthalten ist, sehr modern ist. Natürlich ist eine deutsche Übersetzung immer noch kein Original, aber dem hält Günther Wessel im lesenswerten Nachwort entgegen, dass die englische Sprache sich – in den letzten 300 Jahren – sehr viel weniger verändert habe als die deutsche. Gerade das habe aber eine Neuübersetzung des zuletzt 1973 (!)

Literaturgeschichte. Dies ist vor allem den zumeist gekürzten und vereinfachten Versionen, die in deutschsprachigen Ländern in Umlauf sind, verschuldet. Wer sich dem “Klassiker der Meeresliteratur” in seiner ganzen epischen Breite widmet, wird feststellen, dass zwischen seinen Buchdeckeln auch sehr viel Weisheit liegt und nicht nur die Sprache, sondern auch das Denken, das darin enthalten ist, sehr modern ist. Natürlich ist eine deutsche Übersetzung immer noch kein Original, aber dem hält Günther Wessel im lesenswerten Nachwort entgegen, dass die englische Sprache sich – in den letzten 300 Jahren – sehr viel weniger verändert habe als die deutsche. Gerade das habe aber eine Neuübersetzung des zuletzt 1973 (!)  ins Deutsche übersetzten Textes zwingend erforderlich gemacht. Und so können wir in der Version von Rudolf Mast endlich einen Text in Händen halten, der so nahe wie möglich am Original ist und so vielleicht für weniger Missverständnisse sorgt wie bisher. Denn auch der Defoe angekreidete “Kolonialismus eines Konquistadors” (Crusoe “benennt” Freitag und sich “Herr”) kann dadurch relativiert werden, dass Defoe sich Zeit seines Lebens gegen die damals und heute durchaus übliche Ausländerfeindlichkeit einsetzte in seinem Gedicht “The true-born Englishman” diesen Ausdruck als “a contradiction in terms, in speech an irony, in fact fiction” bezeichnete. Das klingt doch sehr modern für 17. Jahrhundert. Eine klare Absage an Rassismus und Rassenlehre also.

ins Deutsche übersetzten Textes zwingend erforderlich gemacht. Und so können wir in der Version von Rudolf Mast endlich einen Text in Händen halten, der so nahe wie möglich am Original ist und so vielleicht für weniger Missverständnisse sorgt wie bisher. Denn auch der Defoe angekreidete “Kolonialismus eines Konquistadors” (Crusoe “benennt” Freitag und sich “Herr”) kann dadurch relativiert werden, dass Defoe sich Zeit seines Lebens gegen die damals und heute durchaus übliche Ausländerfeindlichkeit einsetzte in seinem Gedicht “The true-born Englishman” diesen Ausdruck als “a contradiction in terms, in speech an irony, in fact fiction” bezeichnete. Das klingt doch sehr modern für 17. Jahrhundert. Eine klare Absage an Rassismus und Rassenlehre also. hast. Und so gesehen sind wir alle Glückliche, egal auf welcher Seite des Lebens wir stehen, denn leben selbst ist das größte Geschenk, das uns nur einmal (im Leben) gereicht wird. Wenn wir auch nicht alle das (Un-)Glück haben, auf einer einsamen Insel zu stranden, um uns der wesentlichen Dinge des Lebens bewusst zu werden, ist Robinson Crusoe, der Roman, doch eine gute Gelegenheit eben dorthin zu entfliehen. Zumal die Ausgabe des mare Verlages nicht nur ungekürzt und so nahe am Original wie möglich ist, sondern auch noch in einer wunderbaren bibliophilen Ausgabe gedruckt wurde und im Schmuckschuber auch Reisen schadlos überstehen kann.

hast. Und so gesehen sind wir alle Glückliche, egal auf welcher Seite des Lebens wir stehen, denn leben selbst ist das größte Geschenk, das uns nur einmal (im Leben) gereicht wird. Wenn wir auch nicht alle das (Un-)Glück haben, auf einer einsamen Insel zu stranden, um uns der wesentlichen Dinge des Lebens bewusst zu werden, ist Robinson Crusoe, der Roman, doch eine gute Gelegenheit eben dorthin zu entfliehen. Zumal die Ausgabe des mare Verlages nicht nur ungekürzt und so nahe am Original wie möglich ist, sondern auch noch in einer wunderbaren bibliophilen Ausgabe gedruckt wurde und im Schmuckschuber auch Reisen schadlos überstehen kann. Verklärte historische Sicht

Verklärte historische Sicht Zweitlektüre zu empfehlen

Zweitlektüre zu empfehlen Erweiterte Wahrnehmung

Erweiterte Wahrnehmung

Weniger wäre mehr gewesen

Weniger wäre mehr gewesen Der kleine Yusuf himmelt den großen Kaufmann an, dem seine Eltern immer ein Festmahl kredenzen, wenn er, der Onkel Aziz, erscheint. Er schenkt ihm zum Abschied auch immer ein Geldstück. An anderen Tagen gibt es nicht immer etwas zu essen, seine Mutter meint, er solle doch den Staub essen, den der Holzbock hinterlässt. Richtig unangenehm wird sie ihm, als sie ihn herzt und küsst wie ein kleines Kind, er ist doch schon zwölf Jahre alt!

Der kleine Yusuf himmelt den großen Kaufmann an, dem seine Eltern immer ein Festmahl kredenzen, wenn er, der Onkel Aziz, erscheint. Er schenkt ihm zum Abschied auch immer ein Geldstück. An anderen Tagen gibt es nicht immer etwas zu essen, seine Mutter meint, er solle doch den Staub essen, den der Holzbock hinterlässt. Richtig unangenehm wird sie ihm, als sie ihn herzt und küsst wie ein kleines Kind, er ist doch schon zwölf Jahre alt! Navigationssystem in Form von Rezis

Navigationssystem in Form von Rezis So what?

So what? Porträt eines Großschriftstellers

Porträt eines Großschriftstellers Das kleine Büchlein ist 2021 erschienen, zum 100. Geburtstag des Autors. Es ist eine Wiedergabe eines 1995 gehaltenen Vortrags, und schon darin besteht ein Reiz: Watzlawick nimmt Beispiele von gelungener Kommunikation auf weltpolitischer Ebene aus dieser Gegenwart: damals, als der eiserne Vorhang am Verrosten war.

Das kleine Büchlein ist 2021 erschienen, zum 100. Geburtstag des Autors. Es ist eine Wiedergabe eines 1995 gehaltenen Vortrags, und schon darin besteht ein Reiz: Watzlawick nimmt Beispiele von gelungener Kommunikation auf weltpolitischer Ebene aus dieser Gegenwart: damals, als der eiserne Vorhang am Verrosten war.