Nachdem ich verstanden hatte, dass wir gerade hier, im Nordosten Deutschlands, mit immer weniger Wasser auskommen müssen, recherchierte ich in dieser Richtung und hörte immer öfter Beth Chattos Namen: auf der Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur 2022 und vorher schon bei N. Kühns Werk zur modernen Staudenverwendung. Ein Kiesgarten ist etwas Anderes als ein Schottergarten, aber was genau?

Nachdem ich verstanden hatte, dass wir gerade hier, im Nordosten Deutschlands, mit immer weniger Wasser auskommen müssen, recherchierte ich in dieser Richtung und hörte immer öfter Beth Chattos Namen: auf der Jahrestagung der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur 2022 und vorher schon bei N. Kühns Werk zur modernen Staudenverwendung. Ein Kiesgarten ist etwas Anderes als ein Schottergarten, aber was genau?

Nun lese ich seit einigen Monaten immer wieder in diesem umfangreichen Werk und weiß, dass es sorgfältige Planung und umfassende Grabarbeiten voraussetzt. Auf engbedruckten knapp 200 Seiten beschreibt sie ihre Entwicklung als Gärtnerin, ihre Konzepte für Strukturen und Farbzusammenstellungen, warum und wie sie den Kiesgarten schuf und genieße die vielen Bilder der von ihr geschaffenen Farbzusammenstellungen.

Es erschien 2000 in England unter dem Titel Beth Chatto’s Gravel Garden, zu der vorliegenden deutschen Ausgabe von 2022 hat David Ward, ihr Chefgärtner, der die Arbeit seitdem weiterführte, das Vorwort geschrieben. Da fasst er die Richtschnur zusammen: den Wechsel der Blüten einplanen, auch berichtet er über weitere Entwicklungen.

Der Kiesgarten wurde 1991 angelegt, als sie über jahrzehntelange Erfahrungen verfügte, auch Bücher verfasst hatte. Sie beobachtete Pflanzen in ihrer natürlichen Umgebung, interessierte sich für die Soziologie der Pflanzen. Regelmäßig tauschte sie sich mit anderen Gärtnern aus, auch gerne mit Ernst Pagels, dem die oben erwähnte Jahrestagung 2022 gewidmet war. Irgendwo schreibt sie, dass sie nun nicht mehr selbst zupackt, sie dankt den Jüngeren, dass sie die körperlich schweren Arbeiten übernehmen, früher hatte sie diese gerne gemacht. Beim Nachrechnen stelle ich fest, dass sie beim Anlegen des Gartens schon Ende sechzig war, und, als das Buch erschien, Ende siebzig, so etwas beeindruckt mich als Gartenoma!

Sie „lernte, Pflanzengemeinschaften zu bilden, die die Blütezeit verlängern und Bilder ergeben, die uns das ganze Jahr über erfreuen.“ Dazu braucht es genaue Daten über den Boden, über die Niederschlagsmenge, und die Jahrzehnte der Erfahrung mit dieser Mangelsituation.

Das Buch ist in sechs Kapitel eingeteilt, die die Jahreszeiten beschreiben, drei davon im Sommer, und eines heißt: „Der kleine Kiesgarten“. Er wurde später angelegt, um kleinere Kostbarkeiten ins rechte Licht zu setzen, und ist etwa so groß wie ein Tennisplatz.

Bei der Beschreibung geht es mal um Farbkombinationen „Mit Goldfäden durchwirkt“, oder „Ein Dunstschleier aus Violett und Blau“, auch mal „Das Düngeprobleme der Natur“. Oder es werden Pflanzen vorgestellt, mal Sedum, mal die Fritillarien, oder die Euphorbien. Die liebt sie sehr, sie kommen auf vielen Fotos in großen Gruppen vor.

Bei den Strukturen setzt sie immer Senkrechtes und Horizontales in Beziehung zueinander, besonders beachtet sie die Farbzusammenstellungen beim Blühen und Vergehen. Beim Lesen fiel mir auf, dass ich schon lange nicht mehr in einem Frauengarten war, ich glaube, es gefiel mir so gut, weil sie auf die Dinge achtete, die Frauen besonders wichtig sind!

Manchmal fragen Besucher sie, was sie empfehlen würde, dann fragt sie genau nach der Bodenbeschaffenheit, dem Niederschlagsmittel bei ihnen. Und wenn diese andere Pflanzen ermöglichen (Rittersporn, Astern, Phlox!) dann würde sie lieber diese pflanzen. Sie hat aus der Not eine Tugend gemacht und dabei ein Kunstwerk geschaffen …

Für diese Rezension von Lebendige Gärten im Winter habe ich lange gebraucht, und sie ist sehr persönlich geworden: Während der ersten Jahrzehnte meines Gärtnerinnenlebens galt für mich Klaus Foersters Spruch: „Es wird durchgeblüht!” als Leitmotto. Darum geht es auch in meinem Buch „Blütenfreuden“. Ich habe noch einmal die beiden Kapitel zum

Für diese Rezension von Lebendige Gärten im Winter habe ich lange gebraucht, und sie ist sehr persönlich geworden: Während der ersten Jahrzehnte meines Gärtnerinnenlebens galt für mich Klaus Foersters Spruch: „Es wird durchgeblüht!” als Leitmotto. Darum geht es auch in meinem Buch „Blütenfreuden“. Ich habe noch einmal die beiden Kapitel zum  Wie rezensiert man als Hobbygärtnerin ein Lehrbuch wie

Wie rezensiert man als Hobbygärtnerin ein Lehrbuch wie  Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“

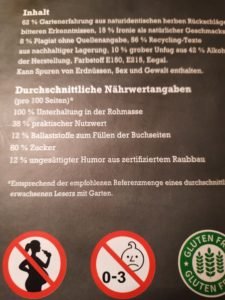

Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“ Sollte man ein Buch mit dem Titel Hier wächst nichts wirklich lesen wollen, wenn es sich so abstoßend präsentiert? Auf dem Titelbild wächst wirklich nichts, und auch die Rückseite verspricht kein erbauliches Buch über Gartenkultur. Sehen Sie selbst!

Sollte man ein Buch mit dem Titel Hier wächst nichts wirklich lesen wollen, wenn es sich so abstoßend präsentiert? Auf dem Titelbild wächst wirklich nichts, und auch die Rückseite verspricht kein erbauliches Buch über Gartenkultur. Sehen Sie selbst! Mich konnte das nicht abschrecken, denn ich bin seit Langem ein Fan von Pfenningschmidt; Wenn ich mir die Zeitschrift “Kraut und Rüben” kaufe, dann vor allem wegen seiner Staudenkolumnen. Und auch in diesem Buch lohnte sich das Weiterlesen.

Mich konnte das nicht abschrecken, denn ich bin seit Langem ein Fan von Pfenningschmidt; Wenn ich mir die Zeitschrift “Kraut und Rüben” kaufe, dann vor allem wegen seiner Staudenkolumnen. Und auch in diesem Buch lohnte sich das Weiterlesen. Eigentlich ist man kein Rosenfan, aber dann gibt es doch eine Liste mit 17 Lieblingsrosen, eine Liste mit 18 empfehlenswerten Büchern, ein Kapitel heißt “Sieben gute Neuheiten“, das sind Pflanzen, wovon ich eine rote Aster und eine noch rötere Bistorta (Js.Caliente) im nächsten Frühling suchen werde. Als eine Elfe ihm, ich bin sicher, es war Pfenningschmidt, drei Wünsche schenkte, wünscht er sich drei trockenresistente Schattenpflanzen und bekommt: Tanacetum macrophyllum, Aster ageratoides subsp. Trinervius var. Adustus Nanus, die will ich nun natürlich auch. Und gegen Giersch gibt es eine Fülle von Pflanzen, die den Kampf aufnehmen und sich ihm wuchernd entgegenstemmen.

Eigentlich ist man kein Rosenfan, aber dann gibt es doch eine Liste mit 17 Lieblingsrosen, eine Liste mit 18 empfehlenswerten Büchern, ein Kapitel heißt “Sieben gute Neuheiten“, das sind Pflanzen, wovon ich eine rote Aster und eine noch rötere Bistorta (Js.Caliente) im nächsten Frühling suchen werde. Als eine Elfe ihm, ich bin sicher, es war Pfenningschmidt, drei Wünsche schenkte, wünscht er sich drei trockenresistente Schattenpflanzen und bekommt: Tanacetum macrophyllum, Aster ageratoides subsp. Trinervius var. Adustus Nanus, die will ich nun natürlich auch. Und gegen Giersch gibt es eine Fülle von Pflanzen, die den Kampf aufnehmen und sich ihm wuchernd entgegenstemmen. Sie lieben englische Gärten, oder wollten schon immer mal dahin? Dann ist das Buch

Sie lieben englische Gärten, oder wollten schon immer mal dahin? Dann ist das Buch