Geduld und Lust

Geduld und Lust

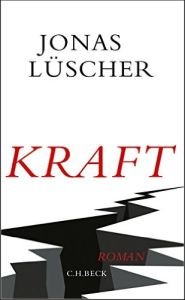

Nach einer durch seine schwere Corona-Erkrankung bedingten Schreibpause hat der schweizerische Schriftsteller Jonas Lüscher jetzt unter dem rätselhaften Titel «Verzauberte Vorbestimmung» einen neuen Roman vorgelegt, der in die diesjährige Longlist für den Deutschen Buchpreis aufgenommen wurde. Ein extrem komplexes Werk, das sich facettenreich in diversen eigenständigen Geschichten auf stilistisch hohem Niveau mit dem Generalthema ‹Mensch und Maschine› beschäftigt. Im Feuilleton, das ausnahmslos positiv kommentiert, wird ebenso einträchtig darauf hingewiesen, dass dieser Roman viel Geduld und Durchhaltevermögen vom Leser fordert. Der Autor selbst hat erklärt, «… das ist vielleicht auch die Herausforderung für die Leser des Buches – dass diese Geschichten eben auch nicht immer zusammenpassen und keine klaren Antworten liefern, sondern dass man das Unklare, Zwiespältige aushalten und damit umgehen muss.»

In wechselnden Erzählperspektiven und Zeitebenen wird in dem fünfteiligen Roman gleich zu Beginn von einem algerischen Soldaten berichtet, der im Ersten Weltkrieg in einen Giftgasangriff der Deutschen gerät und angesichts des Sterbens um ihn herum das Kampffeld demonstrativ verlässt, davon überzeugt, dass auch der Feind, seinem Vorbild folgend, angesichts dieses Desasters den Kampf sofort einstellen würde. Ferner wird vom Kampf der Weber in dem seinerzeit als Klein-Manchester bezeichneten, böhmischen Varnsdorf berichtet, die durch die automatischen Webstühle ihre Existenzgrundlage verlieren. Nach vergeblichen Streiks dringen sie mit Gewalt in die neuen Fabrikhallen ein und zerstören die Maschinen mit Hammerschlägen. Die Kritik des Autors richtet sich einerseits gegen derartige, Existenzen zerstörende Technologien, andererseits aber berichtet er auch davon, wie modernste Apparate auf der Intensivstation sein eigenes Leben über wochenlanges Koma hinweg erhalten haben. Eine ihn nachhaltig prägende, konträre Technik-Erfahrung, die ihn bewogen habe, wie er erklärte, sie ebenfalls in diesen Roman «hineinzuschreiben».

Berichtet wird auch von dem französischen Briefträger Ferdinand Cheval aus Hauterives bei Lyon, der in 35jähriger Arbeit aus während seiner Touren aufgesammelten Steinen ein surreales «Palais Idéal» als Grabmal und Vermächtnis geschaffen hat. Das steht seit 1969 sogar unter Denkmalschutz und zieht heute als Besucher-Magnet hunderttausende von Touristen an. Der von Lüschers Ich-Erzähler als Bruder im Geiste bezeichnete und im Roman häufig zitierte Peter Weiss reiste 1960 dorthin und schrieb ein Essay darüber. Zum Ende hin trifft sein Alter Ego in einer Bar in Kairo eine Komödiantin, die während ihres Auftritts immer wieder zu einer Frau an der Bar hinblickt, sie später anspricht und Hand in Hand mit ihr davongeht. Das alles geschieht in einer dystopischen Zukunft in der neuen Hauptstadt Ägyptens, die in jeder Hinsicht von Größenwahn und völligem Unvermögen zeugt. Dazu passend ist die rätselhafte Frau von der Bar denn auch ein Cyborg! Am Ende sitzt Peter Weiss als mystischer Ba-Vogel, dem altägyptischen Text «Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele« entsprechend, dem fieberkranken Ich-Erzähler auf der Schulter, während er aus den Nachbarzimmer die beiden Frauen lachen hört, -«und ich weiß, sie lieben sich».

Man braucht viel Geduld und es gehört auch Lust dazu, Jonas Lüscher bei seinem bravourösen Ritt durch Zeit und Raum und Bewusstseins-Ebenen zu folgen, den er bildungsbeflissen durch viele Zitate und Verweise angereichert hat. Darin liegt, der Titel des Buches zeugt davon, nicht nur bei den dystopischen Szenen ein gewisser Zauber, dem allerdings die Vorbestimmung als brutale Gewissheit diametral gegenüber gestellt ist. Der virtuose Stil, in dem dieser Roman geschrieben ist, entschädigt den Leser für die Mühe mit den unsortierten, kontemplativen Gedankenflügen darin. Man darf gespannt sein, wie das die diesjährige Jury in Frankfurt sieht!

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Skeptische Gelehrtensatire

Skeptische Gelehrtensatire