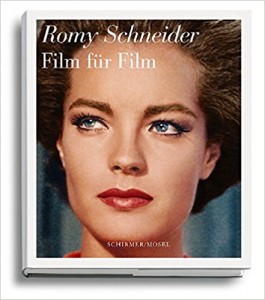

Romy Schneider Film für Film: 63 Filme hat die im Alter von nur 44 Jahren verstorbene Romy Schneider in ihrem kurzen Leben gedreht. Die Liste der berühmten Regisseure (Luchino Visconti, Orson Welles, Andrzej Zulawski und immer wieder Claude Sautet, u.v.a.m.) mit denen sie zusammengearbeitet hat ist lang, auch die ihrer Filmpartner und berühmten Kollegen, obwohl sie wohl am liebsten mit Alain Delon gedreht hat. Der vorliegende prächtige Bildband zeichnet die Karriere der Femme fatale Film für Film noch und kann so wie ein Lexikon benutzt werden für Filmfreaks und Romy-Fans ebenso wie für einfache Cineasten. Isabelle Giordano zeichnet in ihren Film-Rezensionen, die reich illustriert sind, ein intimes Porträt der Schauspielerin und des Menschen Romy Schneider. Vor allem soll aber eine selbstbewusste Frau gezeigt werden, die zum Symbol ihrer Zeit wurde, denn sie prägte nicht nur das Bild von Generationen, sondern wurde auch zum Vorbild für die heranwachsende neue Generation von Frauen.

Romy Schneider Film für Film: 63 Filme hat die im Alter von nur 44 Jahren verstorbene Romy Schneider in ihrem kurzen Leben gedreht. Die Liste der berühmten Regisseure (Luchino Visconti, Orson Welles, Andrzej Zulawski und immer wieder Claude Sautet, u.v.a.m.) mit denen sie zusammengearbeitet hat ist lang, auch die ihrer Filmpartner und berühmten Kollegen, obwohl sie wohl am liebsten mit Alain Delon gedreht hat. Der vorliegende prächtige Bildband zeichnet die Karriere der Femme fatale Film für Film noch und kann so wie ein Lexikon benutzt werden für Filmfreaks und Romy-Fans ebenso wie für einfache Cineasten. Isabelle Giordano zeichnet in ihren Film-Rezensionen, die reich illustriert sind, ein intimes Porträt der Schauspielerin und des Menschen Romy Schneider. Vor allem soll aber eine selbstbewusste Frau gezeigt werden, die zum Symbol ihrer Zeit wurde, denn sie prägte nicht nur das Bild von Generationen, sondern wurde auch zum Vorbild für die heranwachsende neue Generation von Frauen.

Chronologie Romy Schneider Film für Film

Chronologisch nach den Jahrzehnten ihres Wirkens geordnet beginnt die Zusammenstellung mit einem Film aus den Fünfzigern „Wenn der weiße Flieder wieder blüht“ und endet mit „Der Spaziergängerin von Sans-Souci“, ihrem letzten Film. Dazwischen liegen weitere 61 Filme, die sich mit unterschiedlichen Thematiken beschäftigen. Von den „Mädchenjahren einer Königin“ einmal abgesehen, stammt auch der verstörende Thriller „Nur die Sonne war Zeuge“ noch aus diesem ersten Jahrzehnt von Romys Schaffen. Spätestens ab den Sechzigern habe Romy Schneider die moderne Frau verkörpert, schreibt Giordano, die „sich befreien und ihr Schicksal selbst bestimmen wollten“. Ihre Persönlichkeit stehe für „eine Epoche, eine Generation und, noch tiefer reichend, für eine leidenschaftliche Suche nach Freiheit, einen Durst nach Anspruch und Perfektion“, so die Herausgeberin. Giordano sieht in ihr eine moderne Antigone, die wie einst die griechische Heldin laut und deutlich betone „Ich will alles!“

Romy und Alain am Pool

Der erste Film von Romy, der in den Sechzigern gedreht wurde, war „Die Sendung der Lysistrata“, allerdings fürs Fernsehen und nicht fürs große Kino. Aber „Lysistrata“ ist ein sehr politischer Film mit einem politischen Inhalt, geht es doch darum, dass sich die Frauen ihren Männern verweigern, um den Krieg zu verhindern. Der „Sexstreik“ steht somit am Beginn der Filmkarriere Romys in den wilden Sechzigern, in denen sie am Ende mit Alain Delon an einem Swimmingpool liegt und der Liebe frönt. „La piscine“ – so der Originaltitel von „Der Swimmingpool“ kam 1968 heraus und zeigt Romy in „voller sonnengebräunter und strahlender Schönheit“ zusammen mit Alain Delon in „katzenhafter Anschmigesamkteit (…) auf dem Höhepunkt ihrer Kunst und ihrer Verführungskraft“. Neugierige erfahren übrigens auch wo genau in Frankreich sich der Swimmingpool mit der dazugehörigen Villa befinden. Die einzigartige Atmosphäre des Films verdankt er wohl auch dem wirklichen Leben: Romy und Alain hatten ihre Beziehung schon hinter sich und wurden nun – durch die Drehareiten – zu echten Freunden. Aber das erotische Knistern zwischen den beiden ist vielleich gerade darauf zurückzuführen und – dass Romy schon Mutter geworden war.

Ein schöner Bildband mit einmaligen Szenen- und Standfotos, interessanten Geschichten zu den Dreharbeiten und viel Details über Romy. Die Journalistin und Kinoexpertin Isabelle Giordano zeichnet eine reich bebilderte Filmographie und ein intimes Portrait der großen Darstellerin, Bild für Bild von den Anfängen als Tochter des deutschen Vorzeige-Schauspielerpaars Magda Schneider und Wolf Albach-Retty über ihre ersten filmischen Ausflüge nach Frankreich (mit Alain Delon) und die Jahre der Hollywood-Produktionen bis zum Image der Grande Dame des französischen Films der 1970er Jahre und ihrem tragischen Ende in Paris.

Isabelle Giordano (Hg.)

Romy Schneider Film für Film

2017, Schirmer/Mosel, 256 Seiten,

206 Abbildungen in Farbe und Schwarzweiß.

Format: 24,5 x 28,5 cm, gebunden.

Deutsche Ausgabe.

Illustrated by schirmer/mosel

„Sich zu entscheiden, heißt jemandem wehtun“. Lena befindet sich in einem außergewöhnlichen Transformationsprozess, ganz so wie die bewegten Siebziger Jahre um sie herum. Es wird viel demonstriert und diskutiert und die Frauen werden sich ihrer unterdrückten Rolle im Patriarchat bewusst. Aber nicht nur die Arbeiter befinden sich im Ausstand, auch Studenten kommen zu ihren Prüfungen mit einer geladenen Pistole, um ein besseres Prüfungsergebnis zu erzielen. So ergeht es zumindest Pietro, dem Ehemann Lenas, der an der Hochschule in Florenz als Professor arbeitet. Der dritte Teil der Neapolitanischen Saga hat es in sich: privat und politisch.

„Sich zu entscheiden, heißt jemandem wehtun“. Lena befindet sich in einem außergewöhnlichen Transformationsprozess, ganz so wie die bewegten Siebziger Jahre um sie herum. Es wird viel demonstriert und diskutiert und die Frauen werden sich ihrer unterdrückten Rolle im Patriarchat bewusst. Aber nicht nur die Arbeiter befinden sich im Ausstand, auch Studenten kommen zu ihren Prüfungen mit einer geladenen Pistole, um ein besseres Prüfungsergebnis zu erzielen. So ergeht es zumindest Pietro, dem Ehemann Lenas, der an der Hochschule in Florenz als Professor arbeitet. Der dritte Teil der Neapolitanischen Saga hat es in sich: privat und politisch.

Die Strandpromenade von Scheveningen im Jahr 1969: Eine Frau, Marie, sitzt auf einer Bank, schaut dem Wellenspiel zu, atmet die herbe Seeluft. Sie ist von Haus aus die Ostsee gewohnt, die rauen Gezeiten der Nordsee sind ihr neu, die Kraft, welche dieses Meer entfaltet, ebenfalls.

Die Strandpromenade von Scheveningen im Jahr 1969: Eine Frau, Marie, sitzt auf einer Bank, schaut dem Wellenspiel zu, atmet die herbe Seeluft. Sie ist von Haus aus die Ostsee gewohnt, die rauen Gezeiten der Nordsee sind ihr neu, die Kraft, welche dieses Meer entfaltet, ebenfalls.

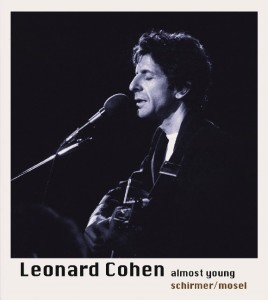

Zwischen 2008 und 2010 war Leonard Cohen nochmals auf Tournee, darunter auch Auftritte in Europa und vielleicht beschlich schon damals einige Zuschauer das mulmige Gefühl, dass es ja die letzte sein könnte. Im selben Jahr war er auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Im Herbst 2016 trat der „bibelfeste Jude aus Westmount/Montreal“ wie ihn zuletzt ein Kollege nannte seine letzte Reise und viele mögen dabei in das von ihm oft gespielte „Hallelujah“ eingestimmt haben, leise, zum Abschied eines Sängers, der eigentlich Schriftsteller werden wollte: „I did my best, it wasn’t much/I couldn’t feel, so I tried to touch/I’ve told the truth/I didn’t come to fool you/And even though it all went wrong/I’ll stand before the lord of song/With nothing on my tongue but hallelujah“. Leonard Cohen starb mit 82 Jahren und hinterließ einen „Tower of Songs“, also viel mehr als in dem Song Hallelujah anklingt: it was really much and it it still is.

Zwischen 2008 und 2010 war Leonard Cohen nochmals auf Tournee, darunter auch Auftritte in Europa und vielleicht beschlich schon damals einige Zuschauer das mulmige Gefühl, dass es ja die letzte sein könnte. Im selben Jahr war er auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Im Herbst 2016 trat der „bibelfeste Jude aus Westmount/Montreal“ wie ihn zuletzt ein Kollege nannte seine letzte Reise und viele mögen dabei in das von ihm oft gespielte „Hallelujah“ eingestimmt haben, leise, zum Abschied eines Sängers, der eigentlich Schriftsteller werden wollte: „I did my best, it wasn’t much/I couldn’t feel, so I tried to touch/I’ve told the truth/I didn’t come to fool you/And even though it all went wrong/I’ll stand before the lord of song/With nothing on my tongue but hallelujah“. Leonard Cohen starb mit 82 Jahren und hinterließ einen „Tower of Songs“, also viel mehr als in dem Song Hallelujah anklingt: it was really much and it it still is. Mit dem Ausspruch „If you miss it tonight, you won’t know what everyone’s talking about tomorrow“ warb der amerikanische Sender ABC für die zweite Staffel der wohl besten Serie über einen der „wunderbarsten und zugleich seltsamsten Orte“ des Nordwestens der USA und wenn 2017 das Twin Peaks Fieber anlässlich der dritten Staffel wieder ausbrechen wird und alle Münder nach einem „Damn Good Coffee“ und Kirschkuchen verlangen werden kann man sich jetzt schon sicher sein, dass die TV-Landschaft danach wieder nicht mehr dieselbe sein wird. Schon vor 25 Jahren revolutionierte Twin Peaks nämlich das Genre indem es das Zeitalter der „Autorenserien“ eröffnete und das Ende des Mediums zweiter Wahl einläutete. Twin Peaks 3.0 wird von Showtime ausgestrahlt werden und wahrscheinlich wieder in 30 Episoden aufgeteilt sein. Mit dabei sind natürlich wieder die Gründer der Serie allen voran David Lynch und Mark Frost sowie Kyle MacLachlan als Special Agent Dale Cooper.

Mit dem Ausspruch „If you miss it tonight, you won’t know what everyone’s talking about tomorrow“ warb der amerikanische Sender ABC für die zweite Staffel der wohl besten Serie über einen der „wunderbarsten und zugleich seltsamsten Orte“ des Nordwestens der USA und wenn 2017 das Twin Peaks Fieber anlässlich der dritten Staffel wieder ausbrechen wird und alle Münder nach einem „Damn Good Coffee“ und Kirschkuchen verlangen werden kann man sich jetzt schon sicher sein, dass die TV-Landschaft danach wieder nicht mehr dieselbe sein wird. Schon vor 25 Jahren revolutionierte Twin Peaks nämlich das Genre indem es das Zeitalter der „Autorenserien“ eröffnete und das Ende des Mediums zweiter Wahl einläutete. Twin Peaks 3.0 wird von Showtime ausgestrahlt werden und wahrscheinlich wieder in 30 Episoden aufgeteilt sein. Mit dabei sind natürlich wieder die Gründer der Serie allen voran David Lynch und Mark Frost sowie Kyle MacLachlan als Special Agent Dale Cooper.

Als junge Frau kam Sonja aus Jütland nach Kopenhagen, um ein Leben voller Spannung und Aufregungen zu führen. Nun ist sie in ihren Vierzigern und die Träume und Ideale ihrer Jugend nur noch schwer erinnerbar. Zwar hat sie einen begehrten Job als Übersetzerin millionenfach gelesener Kriminalromane eines schwedischen Erfolgsautors. Doch die düstere Grundstimmung und Hoffnungslosigkeit dieser Romane stößt sie von Band zu Band mehr ab, immer schwerer fällt es ihr, für die Brutalität der Krimihandlungen Worte in ihrer Muttersprache zu finden.

Als junge Frau kam Sonja aus Jütland nach Kopenhagen, um ein Leben voller Spannung und Aufregungen zu führen. Nun ist sie in ihren Vierzigern und die Träume und Ideale ihrer Jugend nur noch schwer erinnerbar. Zwar hat sie einen begehrten Job als Übersetzerin millionenfach gelesener Kriminalromane eines schwedischen Erfolgsautors. Doch die düstere Grundstimmung und Hoffnungslosigkeit dieser Romane stößt sie von Band zu Band mehr ab, immer schwerer fällt es ihr, für die Brutalität der Krimihandlungen Worte in ihrer Muttersprache zu finden.  Josef Formáneks zweiter Roman. In einer Straßenbahn auf die Welt gerutscht wurde der kleine Bernhard Mares von seiner Mutter bald weggegeben und seinem Schicksal überlassen. Mehr aus Zufall denn Überzeugung landet der „Sudetendeutsche“ bei der Waffen-SS und ist dort zwar nur der Fahrer, aber dennoch auf der Seite der Gewinner. Vorläufig. Als Kind hatten ihn seine tschechischen Klassenkameraden immer gehänselt, weil er der Deutsche war, als Erwachsener merkt er, dass er vielmehr Österreicher ist oder eigentlich sogar Tscheche. Und beinahe am Ende seines Lebens, auf der Suche nach seiner verschollenen Mutter in Caracas, findet er heraus, dass er eigentlich Jude ist. Sein ganzes Leben erzählt Mares – in einer Art Lebensbeichte – dem Schriftsteller Josef Formánek, der sich mit diesem auch im Buch im Dialog befindet. Selbst gezeichnet von seiner Alkoholsucht und dem gleichzeitigen Ekel und der Faszination an seiner Figur gelingt es Formánek ein wahrhaftiges Porträt eines Menschen zu zeichnen, das ehrlicher nicht sein könnte. Nicht umsonst lautet der Titel ja: „Die Wahrheit sagen“.

Josef Formáneks zweiter Roman. In einer Straßenbahn auf die Welt gerutscht wurde der kleine Bernhard Mares von seiner Mutter bald weggegeben und seinem Schicksal überlassen. Mehr aus Zufall denn Überzeugung landet der „Sudetendeutsche“ bei der Waffen-SS und ist dort zwar nur der Fahrer, aber dennoch auf der Seite der Gewinner. Vorläufig. Als Kind hatten ihn seine tschechischen Klassenkameraden immer gehänselt, weil er der Deutsche war, als Erwachsener merkt er, dass er vielmehr Österreicher ist oder eigentlich sogar Tscheche. Und beinahe am Ende seines Lebens, auf der Suche nach seiner verschollenen Mutter in Caracas, findet er heraus, dass er eigentlich Jude ist. Sein ganzes Leben erzählt Mares – in einer Art Lebensbeichte – dem Schriftsteller Josef Formánek, der sich mit diesem auch im Buch im Dialog befindet. Selbst gezeichnet von seiner Alkoholsucht und dem gleichzeitigen Ekel und der Faszination an seiner Figur gelingt es Formánek ein wahrhaftiges Porträt eines Menschen zu zeichnen, das ehrlicher nicht sein könnte. Nicht umsonst lautet der Titel ja: „Die Wahrheit sagen“.

Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.

Lars Gustafsson sagte über sich selbst, er fühle sich als Philosoph, dessen Werkzeug die Literatur sei. Wie etliche seiner Werke unterstreicht auch sein letzter Roman „Dr. Wassers Rezept“ dies eindrücklich.