Batman – Krieg dem Verbrechen. Nicht nur die XL-Maße (26 x 36 cm) dieses Xtra-vaganten Batman-Abenteuers haben es in sich. Autor Paul Dini und Zeichner Alex Ross haben eine preisgekrönte Interpretation des Dark Knight Mythos geschaffen, das sich gegen andere wie die Sixtinische Kapelle ausnimmt. Einblicke in die Straßenschlachten Gotham Citys und die Schöpfungsgeschichte des wohl umstrittensten Verbrechensbekämpfers des 20. Jahrhunderts. Eine Hommage.

Batman – Krieg dem Verbrechen. Nicht nur die XL-Maße (26 x 36 cm) dieses Xtra-vaganten Batman-Abenteuers haben es in sich. Autor Paul Dini und Zeichner Alex Ross haben eine preisgekrönte Interpretation des Dark Knight Mythos geschaffen, das sich gegen andere wie die Sixtinische Kapelle ausnimmt. Einblicke in die Straßenschlachten Gotham Citys und die Schöpfungsgeschichte des wohl umstrittensten Verbrechensbekämpfers des 20. Jahrhunderts. Eine Hommage.

Batman – Krieg dem Verbrechen mit der Aura der Angst

Bruce Wayne ist seit der Ermordung seiner Eltern dazu verdammt, zwei Leben zu führen. Einerseits das des reichsten und einflussreichsten Mannes von Gotham City und andererseits das von Batman, des dunklen Schergen, der eine Maske trägt, wie seine größten Widersacher. “Ein Wesen, das in den Schatten lebt und offenbar unmenschliche Kräfte besitzt. Fantasie und Aberglaube machten ihn zu einem Geschöpf, das man meidet.“, schreibt Paul Dini. Die “Aura der Angst” die ihn umgibt, ist auch sein Schutz, denn allzu freundlich darf er auch nicht zu jenen sein, die er eigentlich beschützt. Genauso als Bruce Wayne: auch diese seine andere Identität ist dazu verdammt, auf allzu enge soziale Beziehungen zu verzichten. Bruce Wayne benutzt öffentliche Events als Informationsquelle: “eine Arena, um Kontakte herzustellen, die mir helfen, andere Schlachten zu gewinnen“. Wenn er wirklich zu dem geworden wäre, als was andere ihn sehen? Er sich von Verführungen hätte verlocken lassen? Natürlich sehnt auch er sich nach Stabilität, Sicherheit, Familie, allein, es ihm ein anderes Schicksal beschieden.

Arena der traumatischen Identitäten

Im ehemaligen Bayside Industriegebiet von Gotham City sollen neue Wohnhäuser und Geschäfte entstehen, um die Gegend aufzuwerten. Der soziale Brennpunkt soll damit der Vergangenheit angehören und einige Multimillionäre noch reicher machen. Einer der Investoren heißt Randall Winters und wird sowohl für Bruce Wayne als auch Batman zum Gegenspieler in einem großformatigen, im frühen Zeichenstil der Batman-Geschichten gehaltenen Abenteuer. Der kleine Marcus, der Batman mit einer Waffe bedroht ist gerade in dem Alter, in dem Bruce Wayne seine Eltern verlor. Aber er hat kein Familienimperium hinter sich. Seine Welt ist die der Gangs und Verbrechen. Denn sie bieten ihm Arbeit und Schutz. Genauso wenig wie Bruce kann auch Marcus irgendjemand seine Eltern zurückbringen. Aber er kann sich entscheiden zu dem zu werden, das ihre Familien getötet hat oder zu dem, was sie schützt. “Wenn ich ein Kind zurückgewinnen kann, gibt es auch Hoffnung für andere“, resümiert Batman, denn er weiß, gegen das Verbrechen ist auch er machtlos. Aber jeder Tag ist eine neue Herausforderung und auch kleine Siege führen zum Ende des Krieges. Vorläufig.

Alex Ross/Paul Dini

Batman – Krieg dem Verbrechen

(Original Storys: Batman: War On Crime)

2021, Hardcover, 76 Seiten, Maße ca. 26 x 36 cm.

ISBN: 9783741623394

27,00 €

Panini

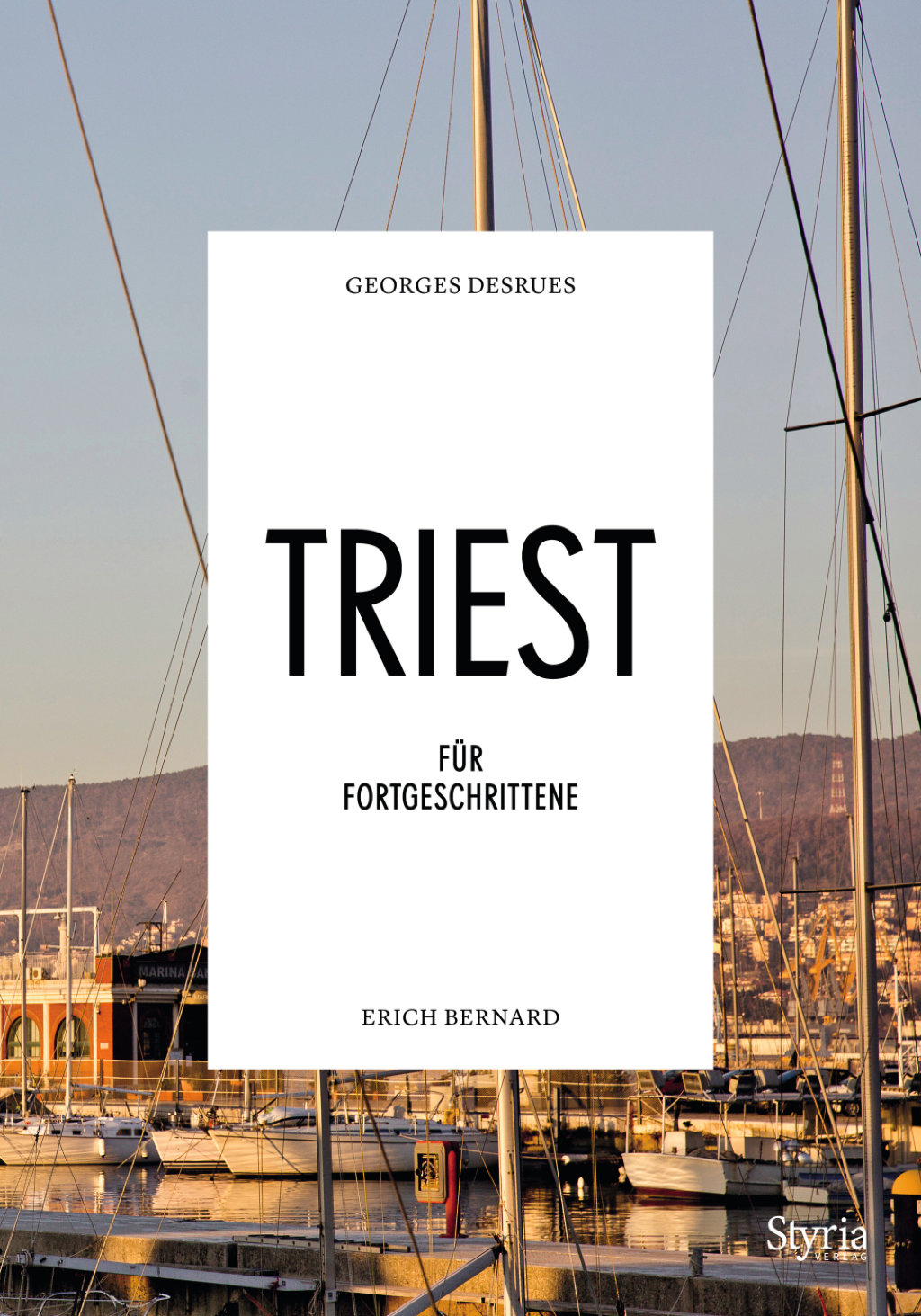

Triest für Fortgeschrittene. Die “südlichste Stadt des Nordens“, war und ist ein Freihafen, der immer schon Venezianer, Griechen, Slowenen, Serben, Juden, Armenier und Norddeutsche sowie allerhand “Abenteurer, Hochstapler und Parvenüs, Künstler, Dichter, Philosophen und Intellektuelle” anzog, schreiben die Autoren, wobei Bernard eher die Texte und Desrues eher die Fotos beisteuerte.

Triest für Fortgeschrittene. Die “südlichste Stadt des Nordens“, war und ist ein Freihafen, der immer schon Venezianer, Griechen, Slowenen, Serben, Juden, Armenier und Norddeutsche sowie allerhand “Abenteurer, Hochstapler und Parvenüs, Künstler, Dichter, Philosophen und Intellektuelle” anzog, schreiben die Autoren, wobei Bernard eher die Texte und Desrues eher die Fotos beisteuerte. Der Flug ist das Leben wert

Der Flug ist das Leben wert

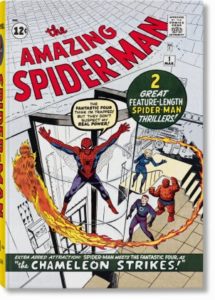

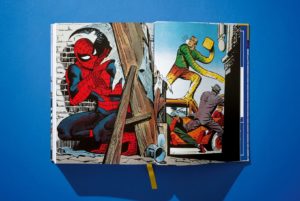

Spider-Man. Vol. 1. 1962–1964. In einer nummerierten Erstauflage von 5.000 und einer Collector’s Edition von 1.000 nummerierten Exemplaren erscheint in der Reihe Marvel Comics Library dieses Mammutwerk über Spiderman, den menschlichsten aller Superhelden. Stan Lee und Steve Ditko erschufen den Netzschwinger, dem nun im Hulk-Format mit seinen ersten 21 Spider-Man-Geschichten aus den Jahren 1962–64 gehuldigt wird.

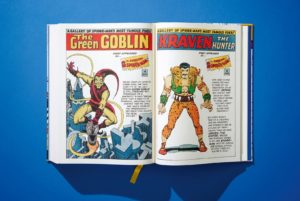

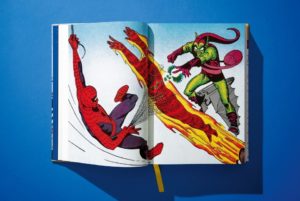

Spider-Man. Vol. 1. 1962–1964. In einer nummerierten Erstauflage von 5.000 und einer Collector’s Edition von 1.000 nummerierten Exemplaren erscheint in der Reihe Marvel Comics Library dieses Mammutwerk über Spiderman, den menschlichsten aller Superhelden. Stan Lee und Steve Ditko erschufen den Netzschwinger, dem nun im Hulk-Format mit seinen ersten 21 Spider-Man-Geschichten aus den Jahren 1962–64 gehuldigt wird. Spiderman unterscheidet sich von den anderen Superhelden nicht nur durch sein Alter: er ist Teenager. Als Markensymbol verwendet er eine Spinne, eine Gattung, die eigentlich von allen gehasst wird. Zudem ist er in seiner Identität als Peter Parker eher unsicher und hat Pech in der Liebe. Sein Chef J. Jonah Jameson, Herausgeber des Daily Bugle, schreit ihn immer wieder an. Seine Gegner sind da auch nicht viel anders: Geier, Doctor Octopus, Sandmann, Echse, Electro, Kraven der Jäger, Mysterio und der Grüne Kobold.

Spiderman unterscheidet sich von den anderen Superhelden nicht nur durch sein Alter: er ist Teenager. Als Markensymbol verwendet er eine Spinne, eine Gattung, die eigentlich von allen gehasst wird. Zudem ist er in seiner Identität als Peter Parker eher unsicher und hat Pech in der Liebe. Sein Chef J. Jonah Jameson, Herausgeber des Daily Bugle, schreit ihn immer wieder an. Seine Gegner sind da auch nicht viel anders: Geier, Doctor Octopus, Sandmann, Echse, Electro, Kraven der Jäger, Mysterio und der Grüne Kobold.  Wirklich sorgen tut sich Peter Parker aber nur um seine Tante May, die, ebenso wie er, im uncoolen Queens wohnt. Aber als Stan Lee 1962 zum ersten Mal Spider-Man in der Reihe Amazing Fantasy, die eigentlich eingestellt werden sollte, vorstellte, ging die spektakuläre No. 15 – mit Spider-Man auf dem Cover – durch die Decke. Das todgeweihte Heft katapultierte sich durch den Teenagerhelden an die Spitze der Marvel-Bestsellerliste des Jahres und verjüngte das Heldenarsenal des Marvelverlages um eine ganze Generation. Batman und Superman waren ja bekanntlich schon drei Dekaden früher entstanden.

Wirklich sorgen tut sich Peter Parker aber nur um seine Tante May, die, ebenso wie er, im uncoolen Queens wohnt. Aber als Stan Lee 1962 zum ersten Mal Spider-Man in der Reihe Amazing Fantasy, die eigentlich eingestellt werden sollte, vorstellte, ging die spektakuläre No. 15 – mit Spider-Man auf dem Cover – durch die Decke. Das todgeweihte Heft katapultierte sich durch den Teenagerhelden an die Spitze der Marvel-Bestsellerliste des Jahres und verjüngte das Heldenarsenal des Marvelverlages um eine ganze Generation. Batman und Superman waren ja bekanntlich schon drei Dekaden früher entstanden. Miterfinder und Zeichner Steve Ditko trug einen großen Teil zum Erfolg des Jünglings bei. Er hatte einen guten Einblick in das Leben von Teenagern und ihren Problemen und ließ Spider-Man leichtfüßig durch die Straßenschluchten von New York schwingen, ein Gefühl das damals wohl viele Jugendliche und junge Erwachsene suchten. Der vorliegende Sammlertraum im XXL-Format zeigt aber nicht nur die ersten 21 Geschichten im Großformat, sondern enthält auch ein ausführliches Essay von Marvel-Redakteur Ralph Macchio, Originalkunstwerke, seltene Fotografien und vielen anderen Kostbarkeiten und Kleinodien. In enger Zusammenarbeit mit Marvel und der Certified Guaranty Company wurden die am besten erhaltenen Comics aufgeschlagen und für die Reproduktion abfotografiert und mit modernen Retuschetechniken digital überarbeitet.

Miterfinder und Zeichner Steve Ditko trug einen großen Teil zum Erfolg des Jünglings bei. Er hatte einen guten Einblick in das Leben von Teenagern und ihren Problemen und ließ Spider-Man leichtfüßig durch die Straßenschluchten von New York schwingen, ein Gefühl das damals wohl viele Jugendliche und junge Erwachsene suchten. Der vorliegende Sammlertraum im XXL-Format zeigt aber nicht nur die ersten 21 Geschichten im Großformat, sondern enthält auch ein ausführliches Essay von Marvel-Redakteur Ralph Macchio, Originalkunstwerke, seltene Fotografien und vielen anderen Kostbarkeiten und Kleinodien. In enger Zusammenarbeit mit Marvel und der Certified Guaranty Company wurden die am besten erhaltenen Comics aufgeschlagen und für die Reproduktion abfotografiert und mit modernen Retuschetechniken digital überarbeitet.  MARVEL COMICS LIBRARY ist übrigens eine exklusive, langfristige Zusammenarbeit zwischen TASCHEN und Marvel, die schon die seltensten Comic-Klassiker, darunter Spider-Man, Avengers und Captain America, in ihrer ursprünglichen Schönheit in extra-großem Format akribisch reproduziert hat. Jeder Band enthält ein Essay eines Comic-Historikers sowie Hunderte von Fotos und Fundstücken, sowie seltene Original-Comiczeichnungen.

MARVEL COMICS LIBRARY ist übrigens eine exklusive, langfristige Zusammenarbeit zwischen TASCHEN und Marvel, die schon die seltensten Comic-Klassiker, darunter Spider-Man, Avengers und Captain America, in ihrer ursprünglichen Schönheit in extra-großem Format akribisch reproduziert hat. Jeder Band enthält ein Essay eines Comic-Historikers sowie Hunderte von Fotos und Fundstücken, sowie seltene Original-Comiczeichnungen. Misslungener narrativer Clou

Misslungener narrativer Clou

Alles Dunkel dieser Welt. “Sing backwards and weep” (so der amerikanische Originaltitel) ist ein beklemmendes Geständnis eines Musikers, der die Neunziger mit seiner Band “Screaming Trees” ebenso prägte wie als Solist die heutige Zeit. Seine Kollaborationen mit Kurt Cobain, Pearl Jam, Marianne Faithfull, Moby, Queens of the Stone Age, UNKLE, Greg Dulli, PJ Harvey oder Isobell Campbell sind legendär. Der aus Ellensburg, Washington stammende Musiker lebt heute in Los Angeles.

Alles Dunkel dieser Welt. “Sing backwards and weep” (so der amerikanische Originaltitel) ist ein beklemmendes Geständnis eines Musikers, der die Neunziger mit seiner Band “Screaming Trees” ebenso prägte wie als Solist die heutige Zeit. Seine Kollaborationen mit Kurt Cobain, Pearl Jam, Marianne Faithfull, Moby, Queens of the Stone Age, UNKLE, Greg Dulli, PJ Harvey oder Isobell Campbell sind legendär. Der aus Ellensburg, Washington stammende Musiker lebt heute in Los Angeles. Murakami versus Ishiguro

Murakami versus Ishiguro In „Klara und die Sonne“ wird die Künstliche Intelligenz thematisiert, die aber sehr menschlich daherkommt: Klara, die sogenannte künstliche Freundin, die die alleinerziehende Mutter für ihre schwerkranke Tochter Josie als Gefährtin angeschafft hat. Äußerst subtil werden die Grenzen der Künstlichen Intelligenz angesprochen, oder wie weit kann KI spezifische menschliche Züge entwickeln bis hin zu Glauben, Aberglauben oder gar Wahnsinn.

In „Klara und die Sonne“ wird die Künstliche Intelligenz thematisiert, die aber sehr menschlich daherkommt: Klara, die sogenannte künstliche Freundin, die die alleinerziehende Mutter für ihre schwerkranke Tochter Josie als Gefährtin angeschafft hat. Äußerst subtil werden die Grenzen der Künstlichen Intelligenz angesprochen, oder wie weit kann KI spezifische menschliche Züge entwickeln bis hin zu Glauben, Aberglauben oder gar Wahnsinn.

Einbahnstraße Zukunft?

Einbahnstraße Zukunft? Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau

Gegen eine Frau hilft nur eine andere Frau Die Welt der Reichen und Schönen…

Die Welt der Reichen und Schönen… Liebe in einer verhunzten Welt

Liebe in einer verhunzten Welt Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.

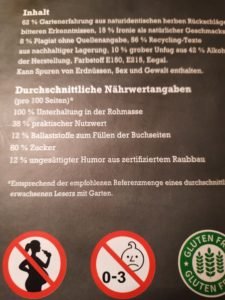

Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“. Sollte man ein Buch mit dem Titel Hier wächst nichts wirklich lesen wollen, wenn es sich so abstoßend präsentiert? Auf dem Titelbild wächst wirklich nichts, und auch die Rückseite verspricht kein erbauliches Buch über Gartenkultur. Sehen Sie selbst!

Sollte man ein Buch mit dem Titel Hier wächst nichts wirklich lesen wollen, wenn es sich so abstoßend präsentiert? Auf dem Titelbild wächst wirklich nichts, und auch die Rückseite verspricht kein erbauliches Buch über Gartenkultur. Sehen Sie selbst! Mich konnte das nicht abschrecken, denn ich bin seit Langem ein Fan von Pfenningschmidt; Wenn ich mir die Zeitschrift “Kraut und Rüben” kaufe, dann vor allem wegen seiner Staudenkolumnen. Und auch in diesem Buch lohnte sich das Weiterlesen.

Mich konnte das nicht abschrecken, denn ich bin seit Langem ein Fan von Pfenningschmidt; Wenn ich mir die Zeitschrift “Kraut und Rüben” kaufe, dann vor allem wegen seiner Staudenkolumnen. Und auch in diesem Buch lohnte sich das Weiterlesen. Eigentlich ist man kein Rosenfan, aber dann gibt es doch eine Liste mit 17 Lieblingsrosen, eine Liste mit 18 empfehlenswerten Büchern, ein Kapitel heißt “Sieben gute Neuheiten“, das sind Pflanzen, wovon ich eine rote Aster und eine noch rötere Bistorta (Js.Caliente) im nächsten Frühling suchen werde. Als eine Elfe ihm, ich bin sicher, es war Pfenningschmidt, drei Wünsche schenkte, wünscht er sich drei trockenresistente Schattenpflanzen und bekommt: Tanacetum macrophyllum, Aster ageratoides subsp. Trinervius var. Adustus Nanus, die will ich nun natürlich auch. Und gegen Giersch gibt es eine Fülle von Pflanzen, die den Kampf aufnehmen und sich ihm wuchernd entgegenstemmen.

Eigentlich ist man kein Rosenfan, aber dann gibt es doch eine Liste mit 17 Lieblingsrosen, eine Liste mit 18 empfehlenswerten Büchern, ein Kapitel heißt “Sieben gute Neuheiten“, das sind Pflanzen, wovon ich eine rote Aster und eine noch rötere Bistorta (Js.Caliente) im nächsten Frühling suchen werde. Als eine Elfe ihm, ich bin sicher, es war Pfenningschmidt, drei Wünsche schenkte, wünscht er sich drei trockenresistente Schattenpflanzen und bekommt: Tanacetum macrophyllum, Aster ageratoides subsp. Trinervius var. Adustus Nanus, die will ich nun natürlich auch. Und gegen Giersch gibt es eine Fülle von Pflanzen, die den Kampf aufnehmen und sich ihm wuchernd entgegenstemmen.