Schon der 12-jährigeDonald ist vom Pech verfolgt: Der Hof seiner Großmutter, und damit sein Zuhause, soll verkauft werden. Donald könnte den Hof retten, wenn er an der Elite-Schule PRIMA als Schüler aufgenommen werden würde. Aber leider ist Donald nicht gerade ein guter Schüler.

Seine Freundin Dolly beschließt ihm zu helfen und schickt heimlich eine Bewerbung anstelle Donalds an die PRIMA. Und tatsächlich: Donald wird als Schüler aufgenommen – allerdings nur wegen eines Missverständnisses. Er soll angeblich Meister von “Lagoo” sein. Aber niemand weiß, was das eigentlich ist, schon gar nicht Donald.

Damit er an der Schule bleiben und damit Omas Hof retten kann, überlegen er und die anderen Schüler, den Begriff “Lagoo” mit Inhalt zu füllen und veranstalten den ersten Lagoo-Wettbewerb der Geschichte.

“Lustiges Taschenbuch Lesespaß” heißt das neue Experiment von Ehapa, welches Comic und Lesebuch miteinander kombinieren und so mehr Spaß am Lesen erzeugen will. Um es vorweg zu sagen: Dieses Crossover ist durchaus gelungen.

Zum einen werden die beiden Genres gut miteinander verzahnt, was sich schon im Textbild widerspiegelt. Erzählertext, Panels, Geräusche und unterschiedliche Textfarben für die verschiedenen Figuren gehen geschmeidig ineinander über. Betonungen im Text werden über Schriftgröße und Großbuchstaben geregelt. Zum anderen interagiert der fiktive Erzähler mit der Leserin /dem Leser und den Figuren, sodass auch hier Grenzen aufgelöst werden.

Das alles erzeugt ein lebendiges Leseerlebnis, das durch den Humor des fiktiven Erzählers noch verstärkt wird. “Lustig” und “Lesespaß” können also selbstbewusst die Brust herausstrecken.

Natürlich wird auch mit den Farben gespielt und so Stimmung erzeugt. Kater Karlo und Hugo kommen in gedeckten, dunklen Farben daherher; auch gefährliche Situationen werden mit dunklen Farben unterstützt. Der (blut-)rote Pulli Donalds steht für seine impulsive und lebendige Seite, ebenso seine in rot gedruckten Wortbeiträge. Wobei leider auch hier das Rollenklischee zuschlägt: Donald trägt eine (marine-)blaue Hose, die berockten Mädels Minnie, Dolly und Daisy trifft man v.a. in Lila und Rosa an.

Dazu ein erhellendes Zitat aus dem Lady’s Home Journal von 1918: “Die allgemein akzeptierte Regel ist Rosa für Jungen und Blau für Mädchen. Der Grund dafür ist, dass Rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passt, während Blau, weil es delikater und anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht.”

Der Hintergrund: Rosa galt lange Zeit als das kleine Rot. Und Rot wurde mit Blut, Krieg, dem Kriegsgott Mars assoziiert und war damit eine männliche Farbe. Die neue Farbe Blau für das männliche Geschlecht konnte sich erst nach der Vorbereitung durch die marineblaue Kleidung, die Blue Jeans und die blaue Arbeitskleidung in den 1940ern durchsetzen. Vorher galt Hellblau als Mädchenfarbe und Blau wurde als Sinnbild von Ganzheit und Zyklus des ewig wiederkehrenden Kreislauf des Seins gesehen, sowie als Suche nach der Geborgenheit im Mutterschoß und als Farbe des Matriarchats.

Ähnliches gilt für Rock, Hose, Kleid und Stöckelschuhe, die allesamt bei weitem nicht so geschlechtszementiert waren, wie man es uns heute weismachen will. Dafür steht auch die seit den 1990ern (wieder) aufkommende Männerrockbewegung. Wer sich darüber schlau machen möchte: https://dress2kilt.eu/ferdi.htm. Auch mein kleiner Sohn ärgert sich darüber, dass Mädchen unkritisiert Röcke und Kleider tragen dürfen und er nicht. Die patriarchalisch-einseitigen Klischees wenden sich also auch gegen die XY-Chromosomträger.

Damit wären wir bei einer allgemeinen Kritik an Comics angekommen: Gerade Comics, die von Männern gezeichnet und getextet werden, transporierten immer noch unhinterfragt die unrühmlichen und einengenden, oft genug diskriminierenden Rollenklischees. Da macht auch dieser Comic-Roman keine Ausnahme. Zeit, dass sich was ändert. Schließlich sind wir schon im 21. Jahrhundert angekommen.

Fazit: Gekonntes humorvolles Crossover von Comic und Lesebuch, das auch für ältere LeserInnen durchaus lesenswert ist. Leider werden aber auch hier – wie in der Comic-Branche bisher großteils üblich – Rollenklischees unkritisch übernommen.

Wer bin ich gewesen?

Wer bin ich gewesen? Batman: Die Rückkehr des dunklen Ritter von Frank Miller ist auch der Ausgangspunkt von dieser neuen Geschichte des Autorenduos Brian Azzarello/Frank Miller, das von John Romita Jr. kunstvoll in Szene gesetzt wurde. 1986 hatte Miller von einem alternden Batman erzählt, der auch mit menschlichen Problemen kämpft: Schmerzen und das Alter.

Batman: Die Rückkehr des dunklen Ritter von Frank Miller ist auch der Ausgangspunkt von dieser neuen Geschichte des Autorenduos Brian Azzarello/Frank Miller, das von John Romita Jr. kunstvoll in Szene gesetzt wurde. 1986 hatte Miller von einem alternden Batman erzählt, der auch mit menschlichen Problemen kämpft: Schmerzen und das Alter.

. So gibt es etwa eine Szene, die im Schnürlregen spielt und dermaßen authentisch gezeichnet ist, dass man sich mitten darin versetzt fühlt und fast schon selbst einen Regenschirm aufspannen möchte.

. So gibt es etwa eine Szene, die im Schnürlregen spielt und dermaßen authentisch gezeichnet ist, dass man sich mitten darin versetzt fühlt und fast schon selbst einen Regenschirm aufspannen möchte. Bukowski Fuck Machine. „Erections, Ejaculations, Exhibtions and General Tales of Ordinary Madness 1967-1972“ war der Titel des Sammelbandes in denen Charles Bukowskis unzählige Kolumnen aus diversen Undergroundzeitschriften erstmals als Buch erschienen. Aber Bukowski schrieb auch Gedichte und Romane und insgesamt umfasst sein Werk mehr als 40 Bücher. Am 16. August wäre er 100 Jahre alt geworden, ein guter Vorwand für eine Re-Lektüre.

Bukowski Fuck Machine. „Erections, Ejaculations, Exhibtions and General Tales of Ordinary Madness 1967-1972“ war der Titel des Sammelbandes in denen Charles Bukowskis unzählige Kolumnen aus diversen Undergroundzeitschriften erstmals als Buch erschienen. Aber Bukowski schrieb auch Gedichte und Romane und insgesamt umfasst sein Werk mehr als 40 Bücher. Am 16. August wäre er 100 Jahre alt geworden, ein guter Vorwand für eine Re-Lektüre. Die Weisheit des Narren

Die Weisheit des Narren Ziel erreicht

Ziel erreicht

Kaputt in Hollywood: Zum 100. Geburtstag des geliebten Skandal-Autors Charles Bukowski ist in der FISCHER Taschenbibliothek „Kaputt in Hollywood“ eine Neuausgabe als gebundenes Buch mit 192 Seiten erschienen. Dieser Rezension liegt die Taschenbuchausgabe von 2018 mit 121 Seiten vor. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich inhaltlich meines nur durch die Druckgröße der Buchstaben. Alles zehn Stories sind eine Auswahl aus dem unter dem amerikansichen Original erschienenen Sammelband „Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1967-1972“. Bukowskis Geschichten waren vor 1972 in diversen Undergroundzeitschriften erschienen und unter diesem Titel erstmals gesammelt veröffentlicht worden. Die deutsche Erstveröffentlichschung übernahm damals der Maro-Verlag im Jahre 1976. Im Anhang zu dieser Ausgabe findet sich ein Interview von Thomas Kettner mit dem Autor.

Kaputt in Hollywood: Zum 100. Geburtstag des geliebten Skandal-Autors Charles Bukowski ist in der FISCHER Taschenbibliothek „Kaputt in Hollywood“ eine Neuausgabe als gebundenes Buch mit 192 Seiten erschienen. Dieser Rezension liegt die Taschenbuchausgabe von 2018 mit 121 Seiten vor. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich inhaltlich meines nur durch die Druckgröße der Buchstaben. Alles zehn Stories sind eine Auswahl aus dem unter dem amerikansichen Original erschienenen Sammelband „Erections, Ejaculations, Exhibitions and General Tales of Ordinary Madness, 1967-1972“. Bukowskis Geschichten waren vor 1972 in diversen Undergroundzeitschriften erschienen und unter diesem Titel erstmals gesammelt veröffentlicht worden. Die deutsche Erstveröffentlichschung übernahm damals der Maro-Verlag im Jahre 1976. Im Anhang zu dieser Ausgabe findet sich ein Interview von Thomas Kettner mit dem Autor. Klamauk mit Katharsis

Klamauk mit Katharsis

Bereichernd und erfreulich?

Bereichernd und erfreulich? Ein Glücksfall der Gegenwartsliteratur

Ein Glücksfall der Gegenwartsliteratur Éducation sentimentale

Éducation sentimentale

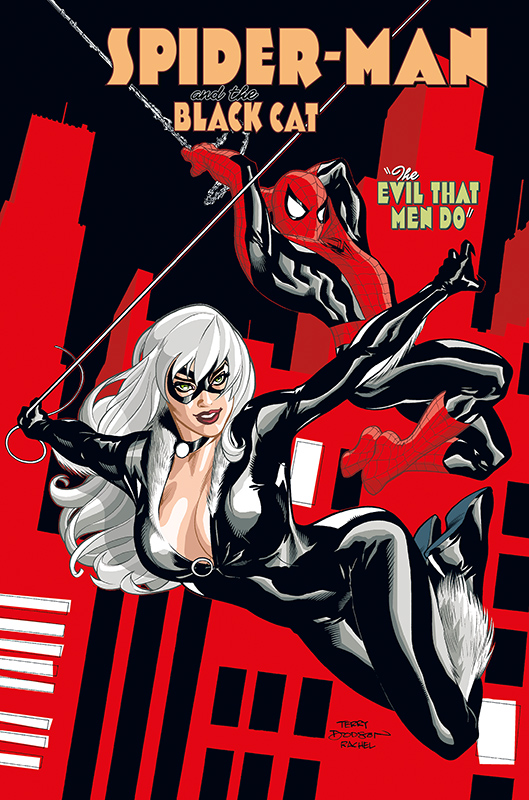

Spider-Man/Black Cat: Das Böse in dir. Der Filmemacher Kevin Smith (Dogma, Chasing Amy, Clerks) lässt die schon seit 1979 bekannte Marvel Heldin Black Cat alias Felicia Hardy in einem spannenden Abenteuer wieder auferstehen. In den Achtzigern kämpfte sie mit Spiderman alias Peter Parker gegen Owl und Dr. Octopus. Doch in „Das Böse in dir“ kämpft sie nicht nur gegen das Böse in Gestalt von Scorpia und Mr Brownstone, sondern auch gegen das Böse in ihr selbst. Ein Überraschungsgast spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Resozialisierung von Black Cat.

Spider-Man/Black Cat: Das Böse in dir. Der Filmemacher Kevin Smith (Dogma, Chasing Amy, Clerks) lässt die schon seit 1979 bekannte Marvel Heldin Black Cat alias Felicia Hardy in einem spannenden Abenteuer wieder auferstehen. In den Achtzigern kämpfte sie mit Spiderman alias Peter Parker gegen Owl und Dr. Octopus. Doch in „Das Böse in dir“ kämpft sie nicht nur gegen das Böse in Gestalt von Scorpia und Mr Brownstone, sondern auch gegen das Böse in ihr selbst. Ein Überraschungsgast spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Resozialisierung von Black Cat.