Im Wahn. Die amerikanische Katastrophe.„…äh…“, lautete die Antwort des President-elect Donald Trump auf die Frage eines Fox-Reporters nach seinen Plänen für die nächsten vier Jahre. Die beiden Spitzenjournalisten Klaus Brinkbäumer und Stephan Lamby betonen, nicht zu scherzen. Denn tatsächlich hat Donald Trump kein politisches Programm außer sich selbst. „Der Herrscher ist das Programm.“ L’etat c’est moi, meinte auch der Sonnenkönig von sich. Aber das war im 18. Jahrhundert. In Frankreich, einer Monarchie.

Im Wahn. Die amerikanische Katastrophe.„…äh…“, lautete die Antwort des President-elect Donald Trump auf die Frage eines Fox-Reporters nach seinen Plänen für die nächsten vier Jahre. Die beiden Spitzenjournalisten Klaus Brinkbäumer und Stephan Lamby betonen, nicht zu scherzen. Denn tatsächlich hat Donald Trump kein politisches Programm außer sich selbst. „Der Herrscher ist das Programm.“ L’etat c’est moi, meinte auch der Sonnenkönig von sich. Aber das war im 18. Jahrhundert. In Frankreich, einer Monarchie.

Im Wahn: Der Staat bin ich

Was lief damals, im 18. Jahrhundert, als die USA sich formierten, eigentlich falsch? Warum gaben sich die Gründungsherren der ersten Demokratie der Welt so ein abstraktes und konfuses Wahlsystem (electoral vs. people’s vote), das es einem Mann wie Donald Trump ermöglichte, an die Macht zu kommen? Das vorliegende Buch kann diese Frage zwar nicht beantworten, dafür aber viele andere. Es wurde sehr gut recherchiert und die beiden Journalisten hatten interessante Gesprächspartner. Sie ziehen durchaus nachvollziehbare Parallelen zu Richard Nixon und warnen eindringlich vor einem Mann, der alle vier Erkennungsmerkmale einer sterbenden Demokratie für die USA verwirklicht hat. Steven Levitsky und Daniel Ziblatt, zwei Historiker, erforschten diese vier Kriterien als Gründe für die Selbstabschaffung einer Demokratie wie folgt: Der Anführer verpflichtet sich demokratischen Regeln nicht; er leugnet die Legitimation seiner Gegner; er toleriert oder fördert Gewalt; er schränkt Bürgerrechte und Pressefreiheit ein. Mit Ausnahme Richard Nixons hätte kein Präsidentschaftskandidat im letzten Jahrhundert auch nur eines der vier Kriterien erfüllt. „Trump erfüllt alle vier“.

Die amerikanische Katastrophe

Schonungslos decken die beiden Journalisten die Propagandalügen eines Präsidenten, der außer sich selbst kein Programm hat, und auch die seines „Haus- und Hofsenders Fox“ auf. Auch die Auseinandersetzungen um den Mord an George Floyd und der jahrhundertealte Rassismus in den USA werden in Bezug zu Black Lives Matter thematisiert. Aber auch der institutionelle Umbau, der aus dem an und für sich unparteiischen Supreme Court eine politische Institution machen soll, wird bloßgestellt und kritisch beurteilt. Dass sogar jemand wie Donald Trump, der zweimal bankrott ging, einmal Vorbilder hatte, wird ebenso erzählt. Rush Limbaugh, ein Talk-Radiomoderator, der schon in den Achtzigern durch seine populistischen Reden auffiel kann als solches gelten. Ihm wurde von der Präsidentengattin Melania die „Presidential Medal of Freedom“ bei der State of the Union Rede 2020 verliehen. Allein diese Tatsache spricht Bände, handelt es sich bei Limbaugh doch um einen gnadenlosen Verdreher von (Un-)Wahrheiten. Oder sollte man die 20.555 Lügen und Unwahrheiten allein in den ersten 1267 Amtstagen erwähnen, die die Post bei Donald Trump gezählt hat und belegen kann?

We, the people…

Das amerikanische Volk hat entschieden, wen es zu seinem Präsidenten haben möchte, das war auch bei Hillary Clinton so. Jedoch entscheidet in letzter Instanz das electoral vote. Oder die Gerichte. „Im Wahn. Die amerikanische Katastrophe“ ist das Buch zur Zeit. Jeder der mitdiskutieren möchte und sich versucht zu erklären, warum ein Mann wie Trump die Welt in Atem hält, sollte es lesen. In einer Gesellschaft in der Hollywood wesentlich an der Gestaltung der Realität mitarbeitet, braucht es einen aber eigentlich auch nicht zu verwundern, wenn ein Serienstar („The Apprentice“) zum Präsidenten wird. Aber vielleicht wird Trump ja jetzt bald selbst von “seinem Wahlvolk” seinen Stehsatz aus der Serie zu hören bekommen: „You’re fired!“

Brinkbäumer, Klaus / Lamby, Stephan

Im Wahn. Die amerikanische Katastrophe

ISBN: 978-3-406-75639-9

2020, Hardcover, 4. Auflage, 391 S., mit 25 Farbabbildungen im Tafelteil, Gebunden

22,95 €

Schwaches Büchlein

Schwaches Büchlein Durchs Raster gefallen

Durchs Raster gefallen Beten hilft nicht

Beten hilft nicht Die beiden Journalisten des Buches

Die beiden Journalisten des Buches Pageturner par excellence

Pageturner par excellence

Under the Moon. Mit Catwoman. Oft ziehen Gegensätze sich an. Oder sind es doch die Gemeinsamkeiten die einst aus Batman und Catwoman ein Paar machen werden? Die Kindheit von Selina Kyle alias Catwoman ist jedenfalls alles andere als rosig im Vergleich zu der von Bruce Wayne alias Batman. Aber jeder muss mit seinen Dämonen eben selbst fertig werden, oder wie?

Under the Moon. Mit Catwoman. Oft ziehen Gegensätze sich an. Oder sind es doch die Gemeinsamkeiten die einst aus Batman und Catwoman ein Paar machen werden? Die Kindheit von Selina Kyle alias Catwoman ist jedenfalls alles andere als rosig im Vergleich zu der von Bruce Wayne alias Batman. Aber jeder muss mit seinen Dämonen eben selbst fertig werden, oder wie? herzigen, kleinen Kätzchen, das ihr zugelaufen ist. Schließlich ist das Maß voll und Selina reißt – so wie das wohl jede Teenagerin einmal macht – von zu Hause aus. Nur in ihrem Fall wird es wohl für endgültig sein.

herzigen, kleinen Kätzchen, das ihr zugelaufen ist. Schließlich ist das Maß voll und Selina reißt – so wie das wohl jede Teenagerin einmal macht – von zu Hause aus. Nur in ihrem Fall wird es wohl für endgültig sein. Freundinnen und Freunden, darunter auch der junge Bruce Wayne mit seinem nach Krähengefieder blau schimmerndem Haupthaar. Selina ist zwar bald obdach- und heimatlos, ohne Familie, ohne Freunde und ohne Menschen, denen sie vertrauen kann. Aber sie lernt schnell: die Gesetze der Straße und sich selbst zu behaupten.

Freundinnen und Freunden, darunter auch der junge Bruce Wayne mit seinem nach Krähengefieder blau schimmerndem Haupthaar. Selina ist zwar bald obdach- und heimatlos, ohne Familie, ohne Freunde und ohne Menschen, denen sie vertrauen kann. Aber sie lernt schnell: die Gesetze der Straße und sich selbst zu behaupten. Künstler Isaac Goodhart erzählen die dramatische, aber auch romantische und mitreißende Geschichte von Selina Kyle als Geschichte eines Mädchens, das einst zu Catwoman wird. Eine abgeschlossene Geschichte ab 13 Jahren!

Künstler Isaac Goodhart erzählen die dramatische, aber auch romantische und mitreißende Geschichte von Selina Kyle als Geschichte eines Mädchens, das einst zu Catwoman wird. Eine abgeschlossene Geschichte ab 13 Jahren!

Reiche Ernte 1-3. Wer hier eine „reiche Ernte“ einbringt, wird dem Leser spätestens nach der zweiten Episode klar. In insgesamt drei Bänden legen der Comic-Künstler Chris Scheuer, der für sein Werk mit dem Max & Moritz-Preis in Erlangen und dem Prix de Petit Genie in Paris ausgezeichnet wurde, und der Schriftsteller Matthias Bauer ein Werk für Horror- und Terreur-Fans vor, das es zuvor so noch nie gegeben hat.

Reiche Ernte 1-3. Wer hier eine „reiche Ernte“ einbringt, wird dem Leser spätestens nach der zweiten Episode klar. In insgesamt drei Bänden legen der Comic-Künstler Chris Scheuer, der für sein Werk mit dem Max & Moritz-Preis in Erlangen und dem Prix de Petit Genie in Paris ausgezeichnet wurde, und der Schriftsteller Matthias Bauer ein Werk für Horror- und Terreur-Fans vor, das es zuvor so noch nie gegeben hat.

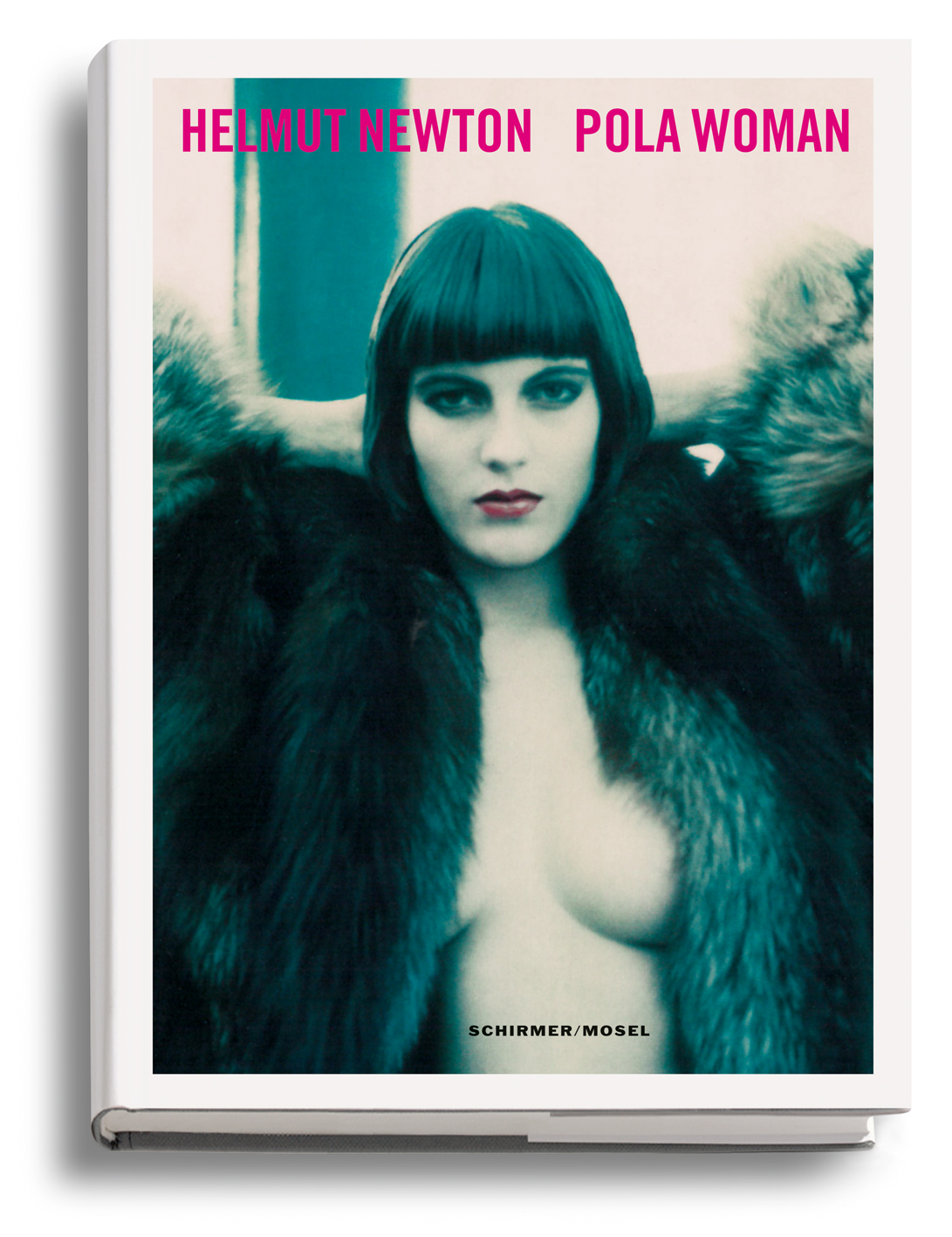

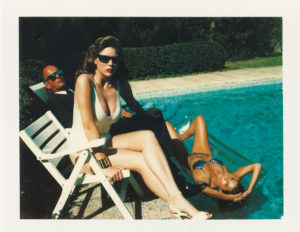

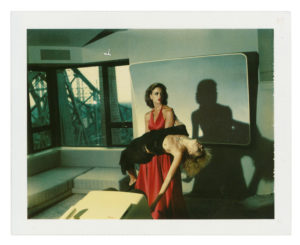

Wie kein anderer sonst, schaffte er es, über seine Photographie an die Reichen und Schönen der Welt so nahe ranzukommen, dass sie sich sogar vor ihm auszogen. Körperlich und geistig. So entstanden einige der besten und oft auch ironischsten Portraits einer Gesellschaftselite, die ihren Zenit längst überschritten hatte. Helmut Newton wurde zum Portraitisten der Haute Bourgeoisie der Welt, skurrile Situationen, selbstbewusste Frauen und weibliche Freude an der Sexualität zeichneten seine – oft überdimensionalen – Photographien aus.

Wie kein anderer sonst, schaffte er es, über seine Photographie an die Reichen und Schönen der Welt so nahe ranzukommen, dass sie sich sogar vor ihm auszogen. Körperlich und geistig. So entstanden einige der besten und oft auch ironischsten Portraits einer Gesellschaftselite, die ihren Zenit längst überschritten hatte. Helmut Newton wurde zum Portraitisten der Haute Bourgeoisie der Welt, skurrile Situationen, selbstbewusste Frauen und weibliche Freude an der Sexualität zeichneten seine – oft überdimensionalen – Photographien aus.

Literarische Nischenrolle

Literarische Nischenrolle

Dreifach diskriminiert

Dreifach diskriminiert Um es gleich vorweg zu sagen: Das Buch Über Leben: Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden von Dirk Steffens und Fritz Habekuß geht unter die Haut und man sieht die Welt danach mit anderen Augen an. Es zeigt uns, dass die Biodiversität Grundlage jedweden menschlichen Lebens ist und wie sehr sie heute schon gefährdet ist. Gelesen habe ich es während der ersten Welle der Coronazeit — in der Geborgenheit meines Gartens.

Um es gleich vorweg zu sagen: Das Buch Über Leben: Zukunftsfrage Artensterben: Wie wir die Ökokrise überwinden von Dirk Steffens und Fritz Habekuß geht unter die Haut und man sieht die Welt danach mit anderen Augen an. Es zeigt uns, dass die Biodiversität Grundlage jedweden menschlichen Lebens ist und wie sehr sie heute schon gefährdet ist. Gelesen habe ich es während der ersten Welle der Coronazeit — in der Geborgenheit meines Gartens. Grandios gescheitert

Grandios gescheitert