Die Moral der römischen Truppe ist auf dem Tiefpunkt – anstatt Eroberungen wollen die Römer lieber Friede, Freude, Eierkuchen. Cäsar ist erbost, dämpft das doch seine Eroberungsgelüste. Visusversus, der oberste Medicus von Cäsars Armeen, bietet als Lösung seine Methode der „Weißen Iris“ an: gesunde Ernährung statt Einheitsbrei und positives Denken soll glückliche und damit kampflustige Legionäre erzeugen. Außerdem erhält er von Cäsar den Auftrag, die Gallier zu unterwerfen.

Die Moral der römischen Truppe ist auf dem Tiefpunkt – anstatt Eroberungen wollen die Römer lieber Friede, Freude, Eierkuchen. Cäsar ist erbost, dämpft das doch seine Eroberungsgelüste. Visusversus, der oberste Medicus von Cäsars Armeen, bietet als Lösung seine Methode der „Weißen Iris“ an: gesunde Ernährung statt Einheitsbrei und positives Denken soll glückliche und damit kampflustige Legionäre erzeugen. Außerdem erhält er von Cäsar den Auftrag, die Gallier zu unterwerfen.

Visusversus benutzt seine Methode, um den Galliern Sanftmut einzuhauchen. Die erreicht er durch Euphemismen und Lobhudelei, aber auch durch regionale und gesunde Küche. Allerdings ist das nicht allen Gallier*innen recht und Visusversus verfolgt mit seiner Methode immer noch nichts Geringeres als die Unterwerfung des gallischen Dorfes. Unmerklich arbeitet er sich zu einem unverzichtbaren Ratgeber hoch und manipuliert die Gallier*innen zu seinen Gunsten.

Althergebrachtes = positiv <=> grünes, umweltbewusstes, soziales Denken = negativ => Die konservative Keule schlägt zu!

Der neueste Asterix-Band erinnert an einen Vorgänger: Auch in „Der Seher“ versucht Cäsar die Gallier durch einen Meinungsmacher unter Kontrolle zu bekommen. Waren es in jenem Band noch scharlatanerische Weissagungen, werden hier eigentlich gute Ideen dazu missbraucht, um sich darüber lustig zu machen. Wie schon beim Thema Feminismus in „Asterix und Maestria“ schlägt die konservative Keule zu und untergräbt nach gut patriarchalischer Manier mit dem Mittel des Lächerlichmachens fortschrittliches Denken.

Natürlich sind reiner Positivismus und positives Denken ohne Realitätsbezug kritisch zu hinterfragen, ebenso wie Euphemismen, die die Realität verschleiern, anstatt Probleme beim Namen zu nennen und sie zu lösen. Ebenso ist Scharlatanerie kritisch zu hinterfragen und neue Ideen, die als alleiniges Allheilmittel hingestellt werden. Visusversus verkörpert all das, was an guten Ideen pervertiert werden kann. Es ist gut und richtig, dass der Comic das anspricht.

Allerdings ist wirklich auffällig, wie konservativ und rückschrittlich die Asterix-Bände (auch in Bezug auf Konkurrenz wie Manga, s. „Gallien in Gefahr“) bei dringendst nötigen Verbesserungen der Lebensqualität, der Gesundheit, der Abschaffung von Diskriminierung und damit der Gleichberechtigung, gesunden Ernährung und für ein friedliches, soziales Miteinander sind. Das patriarchale Denken ist in Asterix tief verwurzelt und wird nicht kritisch hinterfragt. Stattdessen wird gegen alles, was nach Veränderung des Altgewohnten (aber nicht unbedingt des Besten) riecht, gewettert, es verteufelt und abgewertet.

In diesem Band bedeutet das wie in den anderen Bänden, dass man fortschrittliches Denken, das die Welt tatsächlich ein Stück weit besser machen könnte, als Feindbild sieht, indem man diese Ideen z.B. den Römern (dem Feind) unterschiebt und damit böse Absichten verbindet und unterstellt. Damit werden gute Ideen schon von vorneherein als „schlecht“ stigmatisiert. Stattdessen wird das Altgewohnte wie der übermäßige Konsum von Fleisch (der allerdings wenigstens einmal in „Der Avernerschild“ halbwegs kritisch beleuchtet wird, wobei aber auch da nur der medizinische Ansatz der Kur wirklich kritisiert wird, Majestix aber trotz Krankheit wieder zu alten (Fr-)Essgewohnheiten zurückkehrt) , das Einhalten der Rollenklischees, das Lächerlichmachen der Kunst/Musik in Form von Troubadix (sehr bezeichnend, weil die Kunst eine kritische Begleiterin und Reflektorin des jeweiligen Zeitalters/Zeitgeistes ist), das Abwerten von unabhängigen, starken Frauen und destruktives Verhalten wie Aggressionen in Form von Streit bis hin zum Krieg propagiert. Alles das ist klassisch patriarchalisch und in seinen Auswirkungen sehr destruktiv wie z.B. das Buch „Was Männer kosten: Der hohe Preis des Patriarchats“ oder „Die Wahrheit über Eva“ anschaulich beschreiben.

Wertschätzendes Denken, dass man im jeweiligen Gegenüber auch die guten Seiten sieht, die umfassend guten Auswirkungen gesunden Essens auf Körper und Umwelt – all das wird hier pervertiert und negiert, indem man es dem Feind unterschiebt und damit feindselig betrachtet. Das ist nicht nur sehr schade, sondern auch schädigend für unkritische Leser*innen, die unbewusst ein solches Gedankengut übernehmen und als gut befinden, v.a. weil Asterix ein beliebter Comic und damit sehr einflussreich ist.

Natürlich könnte man entgegnen, dass auch die Gallier selbst ironisiert werden, aber für meinen Geschmack ist das zum einen nicht deutlich genug (es geht eher in die Richtung des liebevollen Konterkarierens) und zum anderen kommen andere Ideen tatsächlich deutlich schlechter weg.

Althergebrachtes ist nicht immer schlecht, aber auch nicht immer gut; besonders schädigende Traditionen und Gewohnheiten müssen auf den Prüfstand und durch bessere ersetzt werden. „Asterix“ könnte all das fortschrittlicher gestalten, bleibt aber stattdessen in der Vergangenheit stecken und wehrt sich buchstäblich mit Händen und Füßen gegen jedwede Art von Verbesserung.

Diverses

Der Band ist gewohnt humorvoll gestaltet, aber wegen all dem, was letztlich dahintersteckt, kann einem wirklich das ein oder andere Mal das Lachen im Hals steckenbleiben.

Anspielungen: u.a. Hamlet, Star Wars, Die Prinzen: Das alles ist Deutschland, griechisches Schönheitsideal, Warten auf Godot, positivistisches Denken, Die letzte Generation, Vertreter konventioneller Ideen, gesundes Essen.

Fazit

Der Band vertritt sehr entschieden Althergebrachtes, ohne es tatsächlich kritisch zu hinterfragen. Stattdessen werden Fortschritt und neue Ideen, die die Welt besser machen würden – wie Frieden, Wertschätzung, gesundes Essen – erbittert bekämpft und der Lächerlichkeit preisgegeben. Das schadet langfristig der beliebten Serie!

Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin. “

Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin. “

Ein antiautoritär gestalteter Garten: Was kann das werden? Ich erinnere mich an die Siebziger und Achtziger Jahre, wo ich als Kinderärztin mit so erzogenen Kindern zu tun hatte. Sie waren von meiner Autorität eher überfordert, als dass sie selbstbewusst oder gar aufgeblüht erschienen wären. Mit neugierigen, etwas spitzen Fingern bestellte ich das Buch zur Rezension und lese den besten Ratgeber, den ich kenne!

Ein antiautoritär gestalteter Garten: Was kann das werden? Ich erinnere mich an die Siebziger und Achtziger Jahre, wo ich als Kinderärztin mit so erzogenen Kindern zu tun hatte. Sie waren von meiner Autorität eher überfordert, als dass sie selbstbewusst oder gar aufgeblüht erschienen wären. Mit neugierigen, etwas spitzen Fingern bestellte ich das Buch zur Rezension und lese den besten Ratgeber, den ich kenne! Das Buch hatte Heinrich Zille 1926 mit einem Beitrag zum Freibad herausgegeben. Er war achtundsechzig Jahre alt, drei Jahre vor seinem Tode. Dazu hat er Zeichnungen aus allen seinen Schaffens Perioden zusammengetragen, die, so wie wir es von ihm kennen, mit treffenden Kommentaren versehen sind. Meist sind sie in direkter Rede der Dargestellten, Sprechblasen gibt es noch nicht bei ihm, und doch weiß ich genau, wer was sagt.

Das Buch hatte Heinrich Zille 1926 mit einem Beitrag zum Freibad herausgegeben. Er war achtundsechzig Jahre alt, drei Jahre vor seinem Tode. Dazu hat er Zeichnungen aus allen seinen Schaffens Perioden zusammengetragen, die, so wie wir es von ihm kennen, mit treffenden Kommentaren versehen sind. Meist sind sie in direkter Rede der Dargestellten, Sprechblasen gibt es noch nicht bei ihm, und doch weiß ich genau, wer was sagt.

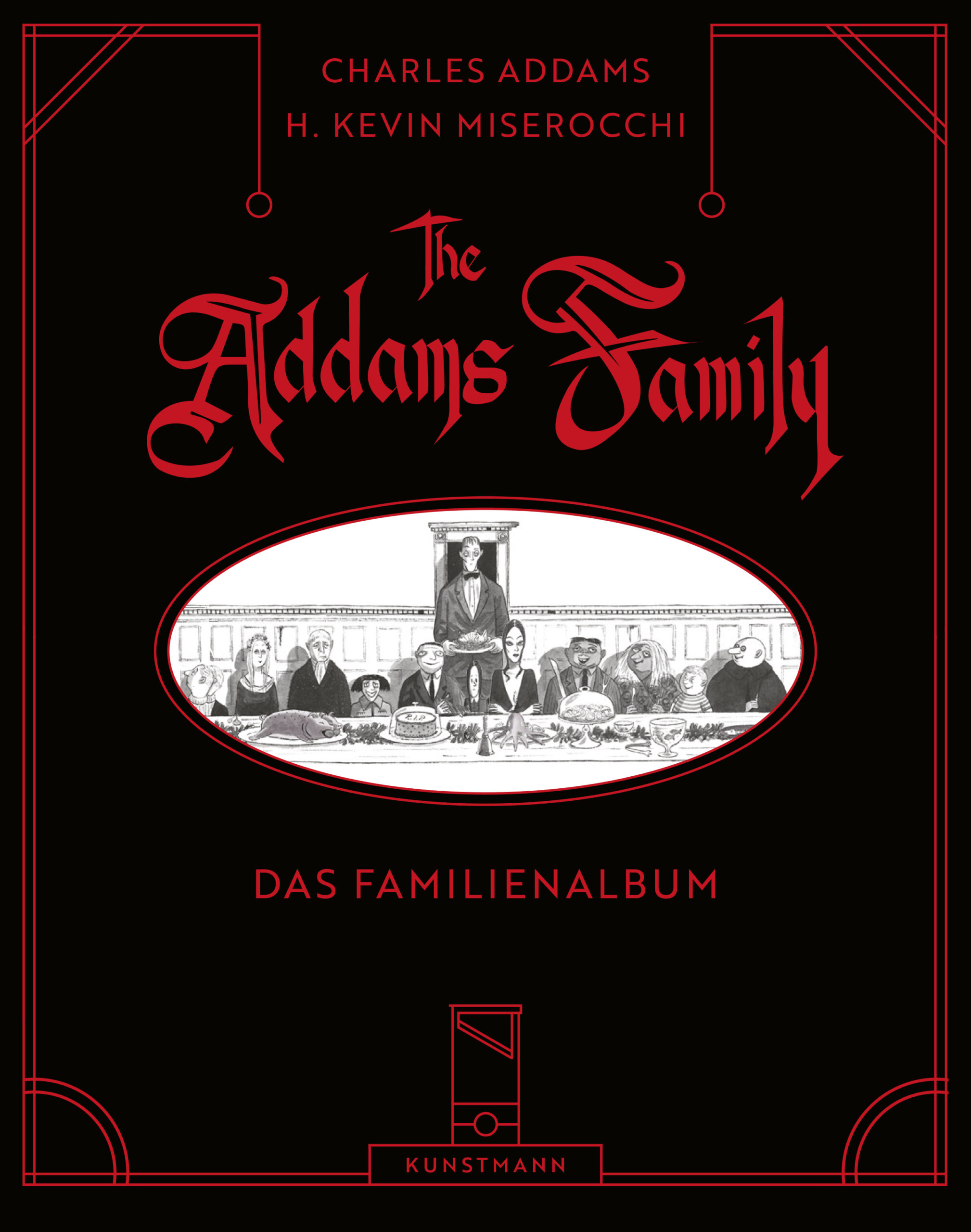

The Addams Family. “Man sagt, unter uns ist niemand, in dem kein Roman steckt.” Morticia, Gomez, Lurch, das eiskalte Händchen, Onkel Fester, Granny Frump und die lieben Kinderlein Pugsley und Wednesday: das ist die Addams Family! 1600 veröffentlichte Arbeiten gibt es von Charles Addams (1912-1988), die andere Hälfte liegt in privaten Händen oder Sammlungen.

The Addams Family. “Man sagt, unter uns ist niemand, in dem kein Roman steckt.” Morticia, Gomez, Lurch, das eiskalte Händchen, Onkel Fester, Granny Frump und die lieben Kinderlein Pugsley und Wednesday: das ist die Addams Family! 1600 veröffentlichte Arbeiten gibt es von Charles Addams (1912-1988), die andere Hälfte liegt in privaten Händen oder Sammlungen.

Iowa. Ein Ausflug nach Amerika. Nach “Statusmeldungen” und “Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin” schon das dritte Buch der österreichischen Self-Made-Autorin Stefanie Sargnagel aus Wien beim renommierten Rowohlt Verlag. Mit dabei ist dieses Mal auch Christiane Rösinger besser bekannt durch ihre Bandprojekte Lassie Singers und Britta, sowie viele andere kulturelle Aktivitäten im Berliner Underground.

Iowa. Ein Ausflug nach Amerika. Nach “Statusmeldungen” und “Dicht. Aufzeichnungen einer Tagediebin” schon das dritte Buch der österreichischen Self-Made-Autorin Stefanie Sargnagel aus Wien beim renommierten Rowohlt Verlag. Mit dabei ist dieses Mal auch Christiane Rösinger besser bekannt durch ihre Bandprojekte Lassie Singers und Britta, sowie viele andere kulturelle Aktivitäten im Berliner Underground.

Andalusien. Eine literarische Einladung. Die reiche Kulturlandschaft Andalusiens bot sogar dem Spaghetti-Western Platz. Denn neben großen Städten bietet eine der abwechslungsreichsten Regionen des Kontinents einen über die Jahrhunderte hinweg gewachsenen Schmelztiegel der Kulturen und ist und bleibt ein Sehnsuchtsort romantischer Reiselust.

Andalusien. Eine literarische Einladung. Die reiche Kulturlandschaft Andalusiens bot sogar dem Spaghetti-Western Platz. Denn neben großen Städten bietet eine der abwechslungsreichsten Regionen des Kontinents einen über die Jahrhunderte hinweg gewachsenen Schmelztiegel der Kulturen und ist und bleibt ein Sehnsuchtsort romantischer Reiselust.

Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Mit einem neuen Kapitel. Das schon 2023 zum Bestseller avancierte Sachbuch des außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT wird 2024 mit einem neuen Kapitel zur Stabilität von Putins Herrschaft nach dem Aufstand und Tod Prigoschins neu aufgelegt. Michael Thumann ist einer der besten Russlandkenner und lebt in Moskau.

Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Mit einem neuen Kapitel. Das schon 2023 zum Bestseller avancierte Sachbuch des außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT wird 2024 mit einem neuen Kapitel zur Stabilität von Putins Herrschaft nach dem Aufstand und Tod Prigoschins neu aufgelegt. Michael Thumann ist einer der besten Russlandkenner und lebt in Moskau.

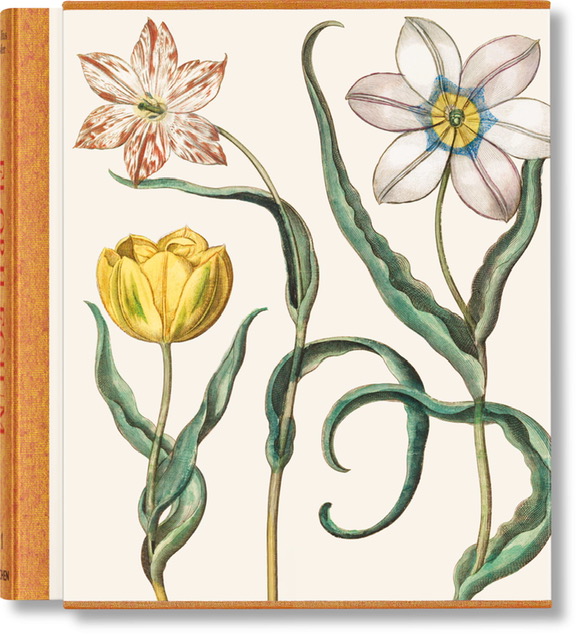

The Garden at Eichstätt. 367 handkolorierte Kupferstiche des Hortus Eystettensis werden in dieser TASCHEN Prachtausgabe präsentiert und entsprechend gewürdigt. Der ehemalige Schlossgarten von Eichstätt beherbergte einen Pflanzenreichtum, der als Meilenstein der botanischen Illustrationskunst durch Basilius Besler für die Ewigkeit festgehalten wurde. Die vorliegende Faksimile-Ausgabe umfasst detaillierte Beschreibungen der Pflanzen entsprechend der modernen Taxonomie und erläutert dieses Juwel der barocken Gartenliteratur anhand wissenschaftlicher Begleittexte. Ideal als Blumen unterm Weihnachtsbaum für Freunde der blühenden Flora.

The Garden at Eichstätt. 367 handkolorierte Kupferstiche des Hortus Eystettensis werden in dieser TASCHEN Prachtausgabe präsentiert und entsprechend gewürdigt. Der ehemalige Schlossgarten von Eichstätt beherbergte einen Pflanzenreichtum, der als Meilenstein der botanischen Illustrationskunst durch Basilius Besler für die Ewigkeit festgehalten wurde. Die vorliegende Faksimile-Ausgabe umfasst detaillierte Beschreibungen der Pflanzen entsprechend der modernen Taxonomie und erläutert dieses Juwel der barocken Gartenliteratur anhand wissenschaftlicher Begleittexte. Ideal als Blumen unterm Weihnachtsbaum für Freunde der blühenden Flora. Die vollständige Faksimile-Edition des dreibändigen Hortus Eystettensis von 1613 gilt als das Juwel barocker Gartenkunst. Aber auch der Garten selbst natürlich. Der Eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) ließ Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger Basilius Besler (1561–1629) einen prachtvollen Lustgarten anlegen. Die Gewächse wurden von Besler nach Jahreszeiten geordnet und in Beschreibungen und Kupferstichillustrationen dokumentiert. Der erste Druck, “Hortus Eystettensis”, war damals schon ein dreibändiger Prachtkatalog mit 367 handkolorierten Pflanzenillustrationen und detaillierten botanischen Beschreibungen von insgesamt 90 Pflanzenfamilien und 340 Gattungen. Einige davon auch von exotischer Herkunft.

Die vollständige Faksimile-Edition des dreibändigen Hortus Eystettensis von 1613 gilt als das Juwel barocker Gartenkunst. Aber auch der Garten selbst natürlich. Der Eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) ließ Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger Basilius Besler (1561–1629) einen prachtvollen Lustgarten anlegen. Die Gewächse wurden von Besler nach Jahreszeiten geordnet und in Beschreibungen und Kupferstichillustrationen dokumentiert. Der erste Druck, “Hortus Eystettensis”, war damals schon ein dreibändiger Prachtkatalog mit 367 handkolorierten Pflanzenillustrationen und detaillierten botanischen Beschreibungen von insgesamt 90 Pflanzenfamilien und 340 Gattungen. Einige davon auch von exotischer Herkunft. Die nun in vorliegender TASCHEN Publikation wiederauferstandenen hochwertigen Reproduktionen dieser Faksimile-Edition wurden nach einem Originalexemplar aus den Beständen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt erstellt. Sie werden ebenso wie die auf ihnen dargestellten Gewächse in botanischer, heilkundlicher und symbolischer Perspektive fachkundig erläutert. Im Anhang wird anhand ausführlicher Texte die historische Bedeutung des Gartens von Eichstätt und des ihm gewidmeten Hortus Eystettensis erklärt.

Die nun in vorliegender TASCHEN Publikation wiederauferstandenen hochwertigen Reproduktionen dieser Faksimile-Edition wurden nach einem Originalexemplar aus den Beständen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt erstellt. Sie werden ebenso wie die auf ihnen dargestellten Gewächse in botanischer, heilkundlicher und symbolischer Perspektive fachkundig erläutert. Im Anhang wird anhand ausführlicher Texte die historische Bedeutung des Gartens von Eichstätt und des ihm gewidmeten Hortus Eystettensis erklärt.  Ein Meilenstein der botanischen Illustrationskunst im Format 24.3 x 30.4 cm mit 6.54 kg und 1096 Seiten. Die Originaldrucke werden übrigens bereits im Millionenbereich gehandelt. Die beiden Autoren Klaus Walter Littger und Werner Dressendörfer haben auch schon (im TASCHEN Verlag) zum Thema publiziert. So sind von letzterem bereits Der Garten von Eichstätt, Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543, Pomona Britannica, The Tempel of Flora und The Vegetable Garden erschienen. Klaus Walter Littger wiederum leitet die Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt und ist Herausgeber einer Zeitschrift und weiterer Publikationen über die Geschichte Eichstätts.

Ein Meilenstein der botanischen Illustrationskunst im Format 24.3 x 30.4 cm mit 6.54 kg und 1096 Seiten. Die Originaldrucke werden übrigens bereits im Millionenbereich gehandelt. Die beiden Autoren Klaus Walter Littger und Werner Dressendörfer haben auch schon (im TASCHEN Verlag) zum Thema publiziert. So sind von letzterem bereits Der Garten von Eichstätt, Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543, Pomona Britannica, The Tempel of Flora und The Vegetable Garden erschienen. Klaus Walter Littger wiederum leitet die Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt und ist Herausgeber einer Zeitschrift und weiterer Publikationen über die Geschichte Eichstätts.

Sandman – Albtraumland . “Aber jetzt wird alles immer nur noch schrecklicher. Alles fällt auseinander, und am besten man betäubt sich…“, resümiert Flynn und schwelgt im Auftakt gleichzeitig in ihren Erinnerungen. Schließlich ist es das, was am Ende von uns allen überbleibt: Erinnerungen.

Sandman – Albtraumland . “Aber jetzt wird alles immer nur noch schrecklicher. Alles fällt auseinander, und am besten man betäubt sich…“, resümiert Flynn und schwelgt im Auftakt gleichzeitig in ihren Erinnerungen. Schließlich ist es das, was am Ende von uns allen überbleibt: Erinnerungen.

Geschichten und Gedichte für die kalte Jahreszeit. “Der Winter soll mein Frühling sein“, schreibt jubelnden Herzens Johann Christian Günther in seinem Gedicht “Lob des Winters“. Schließlich dient er auch zu “Amors Jubelfest“, also alles gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Denn der Winter gilt zu Unrecht als “kalte Jahreszeit”.

Geschichten und Gedichte für die kalte Jahreszeit. “Der Winter soll mein Frühling sein“, schreibt jubelnden Herzens Johann Christian Günther in seinem Gedicht “Lob des Winters“. Schließlich dient er auch zu “Amors Jubelfest“, also alles gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Denn der Winter gilt zu Unrecht als “kalte Jahreszeit”. Der durchwegs winterliche Leseschatz als Geschenkbuch mit Goldfolienprägung wärmt mit Gedichten und Kurzgeschichten oder Auszügen aus anderen Texten die Herzen seiner Leser:innen. Es sind Geschichten über Abende am Kamin, weiße Winterlandschaften und Sport und Spiel im Schnee, Erzählungen von Schneemännern, Eisköniginnen und verzauberten Winterwäldern. Aber auch einige der bekanntesten Winterlieder kommen zu Wort und Ton (mit Noten) sowie Rezepte zu Nussecken, Eierpunsch und Co. Die Texte stammen u. a. von Annette von Droste-Hülshoff, Hans Christian Andersen, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Hermann Hesse, Tove Jansson und Erich Kästner u.v.a.m. Aber auch die kleinen Kätzchen, deren Pfoten im Winter erkalten, haben ihre Freude an der Winterzeit, weiß Heinrich Heine, der fröhlich reimt: “Und ein Kätzchen sitzt daneben, /Wärmt die Pfötchen an der Glut;/ Und die Flammen schweben, weben,/Wundersam wir mir zu Mut”. Wer wird da noch behaupten, der Winter sei eine kalte Jahreszeit, wenn innen wie außen, im Herzen und im Hause, weit sichtbar ein Feuer brennt?

Der durchwegs winterliche Leseschatz als Geschenkbuch mit Goldfolienprägung wärmt mit Gedichten und Kurzgeschichten oder Auszügen aus anderen Texten die Herzen seiner Leser:innen. Es sind Geschichten über Abende am Kamin, weiße Winterlandschaften und Sport und Spiel im Schnee, Erzählungen von Schneemännern, Eisköniginnen und verzauberten Winterwäldern. Aber auch einige der bekanntesten Winterlieder kommen zu Wort und Ton (mit Noten) sowie Rezepte zu Nussecken, Eierpunsch und Co. Die Texte stammen u. a. von Annette von Droste-Hülshoff, Hans Christian Andersen, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Hermann Hesse, Tove Jansson und Erich Kästner u.v.a.m. Aber auch die kleinen Kätzchen, deren Pfoten im Winter erkalten, haben ihre Freude an der Winterzeit, weiß Heinrich Heine, der fröhlich reimt: “Und ein Kätzchen sitzt daneben, /Wärmt die Pfötchen an der Glut;/ Und die Flammen schweben, weben,/Wundersam wir mir zu Mut”. Wer wird da noch behaupten, der Winter sei eine kalte Jahreszeit, wenn innen wie außen, im Herzen und im Hause, weit sichtbar ein Feuer brennt? In Andersen’s Geschichte einer Mutter tauscht diese ihr schwarzes gegen weißes Haar und jeder weiß, wozu Mütter noch bereit sind, wenn es um ihre Kinder geht. Ganz besonders zu Weihnachten oder im Winter allgemein, sind die Opfer besonders groß, aber auch die Freuden. Diese werden etwa im Kapitel “Winterfreuden” u.a. von Erich Kästner lebendig beschrieben: “Wintersport”, heißt es da, “Die Leute fahren Bob und Ski/am Hange hinterm Haus.(…) Das Publikum ist möglichst laut./Was tut das der Natur?/Sie wurde nicht für es gebaut./ Und schweigt. Und lächelt nur.” Zu Eis-Hockey lädt Joachim Ringelnatz in seinem gleichnamigen Gedicht, zu “Eislauf” Gerhart Hauptmann. Da taucht zwischen die Zeilen ein weiteres Rezept auf, dieses Mal ein Winterlicher Eierpunsch. In der Form eines Eiszapfens schreibt Leopold Kammerer sein gleichnamiges Gedicht, das auf “Au!” endet. Aber die Schmerzen sind nur kurz, bleibt doch das Gedicht! Ein anonymer Zeitzeuge schreibt eine Wintergeschichte in der es am 8. Dezember das erste Mal schneit. Am 8. Januar nimmt der Erzähler gerne die Pillen. Aber warum ist er nur an das Bett gefesselt?

In Andersen’s Geschichte einer Mutter tauscht diese ihr schwarzes gegen weißes Haar und jeder weiß, wozu Mütter noch bereit sind, wenn es um ihre Kinder geht. Ganz besonders zu Weihnachten oder im Winter allgemein, sind die Opfer besonders groß, aber auch die Freuden. Diese werden etwa im Kapitel “Winterfreuden” u.a. von Erich Kästner lebendig beschrieben: “Wintersport”, heißt es da, “Die Leute fahren Bob und Ski/am Hange hinterm Haus.(…) Das Publikum ist möglichst laut./Was tut das der Natur?/Sie wurde nicht für es gebaut./ Und schweigt. Und lächelt nur.” Zu Eis-Hockey lädt Joachim Ringelnatz in seinem gleichnamigen Gedicht, zu “Eislauf” Gerhart Hauptmann. Da taucht zwischen die Zeilen ein weiteres Rezept auf, dieses Mal ein Winterlicher Eierpunsch. In der Form eines Eiszapfens schreibt Leopold Kammerer sein gleichnamiges Gedicht, das auf “Au!” endet. Aber die Schmerzen sind nur kurz, bleibt doch das Gedicht! Ein anonymer Zeitzeuge schreibt eine Wintergeschichte in der es am 8. Dezember das erste Mal schneit. Am 8. Januar nimmt der Erzähler gerne die Pillen. Aber warum ist er nur an das Bett gefesselt? In ähnlicher Ausstattung und Ausführung ist bei Reclam auch das “Weihnachtsbuch” erschienen, wo sich ebenfalls in Broschur mit Goldfolienprägung viele Geschichten und Gedichte rund um die seligste Jahreszeit tummeln. Von der Bibel bis Urs Widmer geht es um Weihnachten, die stillste und doch wärmste Zeit des Kalenderjahres, denn die Temperatur kommt von innen. Weitere Weihnachtstipps bei Reclam sind der Adventskalender, der 24 literarische Episoden schildert, also für jeden Tag des Dezembers eine. Und das in jedem Jahr, immerwährend! Oder Janoschs “Der alte Mann und der Bär. Eine Weichnachtsgeschichte.” Letztere beiden Titel werden zwar erst wieder am 8. Auguste 2024 neu aufgelegt, aber die Buchhandlung ihrer Wahl hat sie bestimmt rechtzeitig bestellt und noch vorrätig. In diesem Sinne: Frohe literarische Weihnachten!

In ähnlicher Ausstattung und Ausführung ist bei Reclam auch das “Weihnachtsbuch” erschienen, wo sich ebenfalls in Broschur mit Goldfolienprägung viele Geschichten und Gedichte rund um die seligste Jahreszeit tummeln. Von der Bibel bis Urs Widmer geht es um Weihnachten, die stillste und doch wärmste Zeit des Kalenderjahres, denn die Temperatur kommt von innen. Weitere Weihnachtstipps bei Reclam sind der Adventskalender, der 24 literarische Episoden schildert, also für jeden Tag des Dezembers eine. Und das in jedem Jahr, immerwährend! Oder Janoschs “Der alte Mann und der Bär. Eine Weichnachtsgeschichte.” Letztere beiden Titel werden zwar erst wieder am 8. Auguste 2024 neu aufgelegt, aber die Buchhandlung ihrer Wahl hat sie bestimmt rechtzeitig bestellt und noch vorrätig. In diesem Sinne: Frohe literarische Weihnachten!