Auf der Suche nach Identität

Auf der Suche nach Identität

Der vierte Roman der amerikanischen Schriftstellerin Toni Morrison mit dem Titel «Tar Baby» ist in der aktuellen deutschen Ausgabe mit einem Vorwort der Autorin ergänzt worden. Darin schildert die erste farbige Nobelpreisträgerin die familiären Umstände, die sie dazu gebracht hätten, dieses Buch zu schreiben. Auslöser war demnach eine uralte Geschichte aus Afrika von einer Puppe aus Teer, die den Gruß eines Kaninchens nicht erwidert hat. Als das Kaninchen die Puppe wütend tritt, bleibt es an dem klebrigen Teer hängen und kann sich nicht mehr davon befreien. Dieses Teerbaby ist für die Autorin das Sinnbild einer toughen, schwarzen Frau, die sich nicht unterkriegen lässt, wie sie im Interview erklärt hat.

Im ersten von zehn Kapiteln wird die Geschichte einer abenteuerlichen Flucht erzählt, die einen farbigen Seemann auf eine abgelegene Karibikinsel verschlägt. Son ist von einem vorbeifahrenden Schiff gesprungen und wäre beim Schwimmen an Land beinahe ertrunken. Unterschlupf findet er in einem einsam gelegenen Haus, in das er sich nachts einschleicht. Wobei er beinahe erwischt worden wäre, er konnte sich gerade noch in die Kleiderkammer der Hausherrin retten. Der mehr als siebzigjährige Valerian Street hat vor Jahren seine Bonbonfabrik in Amerika verkauft und sich mit Margaret, seiner deutlich jüngeren Frau, in ein großes, feudales Landhaus zurückgezogen, sein karibisches Refugium. Betreut wird das weiße Ehepaar von dem farbigen Butler Sydney und dessen Frau, die als Köchin fungiert. Als die Hausherrin überraschend auf Son stößt und schreiend um Hilfe ruft, will Sydney den Eindringling auf der Stelle erschießen, wird in letzter Sekunde aber vom Hausherrn daran gehindert. Der lädt den Farbigen vielmehr zu einem Drink ein und bietet ihm schließlich sogar großzügig auch noch Unterkunft an.

Im Haus wohnt besuchsweise seit einigen Monaten auch Jadine, die 25jährige, ebenfalls farbige Nichte des Butler-Ehepaares. Sie wurde nach der Schule vom Hausherrn gefördert, er hat ihr ein Studium als Kunsthistorikerin in Paris finanziert, das sie inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat. In Paris wurde die äußerst attraktive junge Frau als farbiges Model entdeckt und hat sich deshalb entschlossen, zunächst nicht als Dozentin an der Universität zu bleiben. Sie ist stattdessen nach New York gegangen, um dort als gut bezahltes Model zu arbeiten. Nach anfänglichem Streit kommen sie und der Eindringling Son sich schnell näher und haben bald schon rauschhaften Sex miteinander. Er erzählt ihr schließlich sogar den kriminell bedingten Grund für seine Flucht aus den USA. Es ist kurz vor Weinachten, der erwachsene Sohn der Streets wird sehnsüchtig erwartet. Wegen widriger Wetterverhältnisse sind aber kurzfristig alle Flüge gestrichen worden, und auch andere Gäste müssen absagen. So sitzen schließlich nur die Streets, das Butlerehepaar sowie Jadine und Son beim Festschmaus am Esstisch zusammen, wo der traditionelle Truthahn aber ausnahmsweise diesmal durch eine Gans ersetzt ist. Es kommt zum Eklat, als gesprächsweise durch die Köchin, die für den einzigen Sohn wie eine zweite Mutter war, angedeutet wird, dass Mrs. Street ihn als Baby und Kleinkind mit Nadeln gestochen und ihm sogar Brandwunden zugefügt hat. Überstürzt reisen Jadine und Son nach New York ab.

In Person der auf einem derart speziellen Gebiet wie der Mode erfolgreichen, schwarzen Protagonistin kumulieren die unterschwellig vorhandenen, rassistischen Töne, die der Plot thematisiert und der Buchtitel symbolisiert. Sie fühlt sich von den konventionellen Vorstellungen und sozialen Bedingtheiten anderer farbiger Frauen bedrängt. Und auch die heiße Affäre mit Son scheitert schließlich an derartigen rassisch geprägten, konträren Lebens-Einstellungen und -Bedingungen. Nicht nur die Farbigen in diesem Roman befinden sich auf der Suche nach ihrer Identität, alle müssen sich letztendlich fragen, ob sie denn wirklich authentisch handeln. Stilistisch überzeugend ist die poetische Sprache der Autorin, mit der sie – auch in kontemplativen Dialogen – starke Bilder erzeugt beim Lesen ihrer extrem breit angelegten, interessanten Rassismus-Story.

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Hier erscheint die deutsche Übersetzung einer Neuauflage, die 2021 erschien. Geschrieben hatte die Autorin das Buch 1953, mit siebzehn Jahren. Sie legte die Handlung in die letzten Jahre des 2. Weltkrieges. Es erschien dann 1962 und wurde ein Erfolg. Im Vorwort von 1998 schreibt die dann über Fünfzigjährige, dass sie es nun wie ein Jugend Foto betrachte.

Hier erscheint die deutsche Übersetzung einer Neuauflage, die 2021 erschien. Geschrieben hatte die Autorin das Buch 1953, mit siebzehn Jahren. Sie legte die Handlung in die letzten Jahre des 2. Weltkrieges. Es erschien dann 1962 und wurde ein Erfolg. Im Vorwort von 1998 schreibt die dann über Fünfzigjährige, dass sie es nun wie ein Jugend Foto betrachte. Magerer Plot und stilistisches Können

Magerer Plot und stilistisches Können Parodie auf den Literaturbetrieb

Parodie auf den Literaturbetrieb

Ein gar nicht stiller Roman

Ein gar nicht stiller Roman Ein Wink an den Leser

Ein Wink an den Leser Sterben als Therapie

Sterben als Therapie

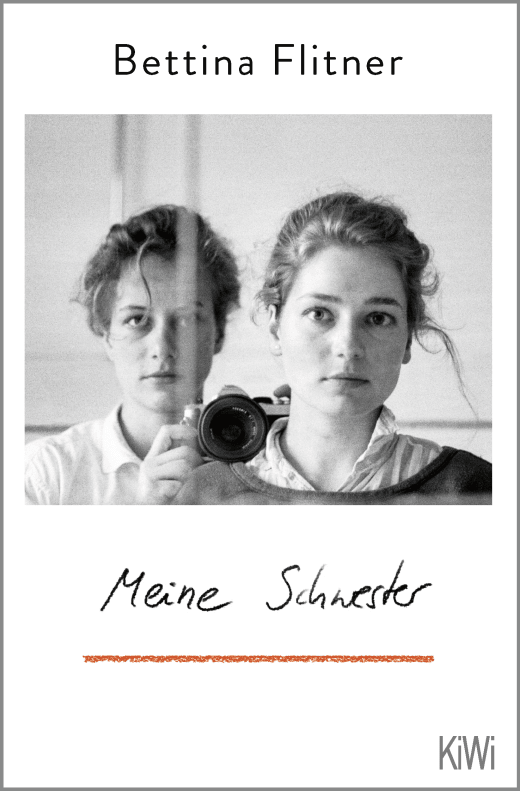

1984 erhängt sich die Mutter der Fotografin Bettina Flitner. 33 Jahre späte wiederholt sich dasselbe Schicksal bei ihrer Schwester Susanne und dessen Ehemann Thomas. Mit ihrem 2023 erschienen Roman “Meine Schwester” legte die Autorin schonungslos die eigenen Wunden offen. Nun legt sie mit “Meine Mutter” noch einmal nach.

1984 erhängt sich die Mutter der Fotografin Bettina Flitner. 33 Jahre späte wiederholt sich dasselbe Schicksal bei ihrer Schwester Susanne und dessen Ehemann Thomas. Mit ihrem 2023 erschienen Roman “Meine Schwester” legte die Autorin schonungslos die eigenen Wunden offen. Nun legt sie mit “Meine Mutter” noch einmal nach. Noch persönlicher als das Nachfolgewerk “Meine Mutter” ist allerdings der Vorgänger aus dem Jahre 2023, “Meine Schwester”. Die Autorin beschreibt darin sachlich und zugleich erschütternd ihre Beziehung zu ihrer Schwester, die ebenfalls Suizid beging. Susanne, ihre ältere Schwester, war eine Art “trauriger Clown”. Sie konnte meisterhaft andere nachahmen und sich über alles und jeden lustig machen. Auch ihr Vater hatte ein komödiantisches Talent und als er bei der Ford Foundation in New York einen Job bekommt, geht die ganze Familie mit. “Wir vier”, denkt sich Bettina oft, aber bald schon muss sie feststellen, dass sie einer Fiktion unterliegt. Denn der Vater geht fremd und bald auch die Mutter. In den Siebziger Jahren als die beiden Schwestern aufwuchsen war dies eine Normalität. Bettina sucht in ihrem Text nach den Vorzeichen für den bevorstehenden Selbstmord, den ersten Anzeichen, wann es begann und natürlich steht die Frage im Raum, ob es nicht vielleicht doch genetisch sein könnte? Oder waren die Depressionen der Mutter eine gewollte Flucht? Wieder zurück in Deutschland besuchen sie Waldorfschule, ihre Schwester dann auch die Montessori-Schule. Als die Eltern sich sogar vor den Kindern streiten, beginnen auch die beiden sich zu zanken. Wenn Flitner das Bild des Familienautomobils als faradayschen Käfig zeichnet, wird deutlich, wie sich die Emotionen entwickelt hatten. Und bald muss sie erkennen, dass Liebe etwas war, das man mit Demütigung bezahlte, “etwas, das einen am Ende vernichten konnte”.

Noch persönlicher als das Nachfolgewerk “Meine Mutter” ist allerdings der Vorgänger aus dem Jahre 2023, “Meine Schwester”. Die Autorin beschreibt darin sachlich und zugleich erschütternd ihre Beziehung zu ihrer Schwester, die ebenfalls Suizid beging. Susanne, ihre ältere Schwester, war eine Art “trauriger Clown”. Sie konnte meisterhaft andere nachahmen und sich über alles und jeden lustig machen. Auch ihr Vater hatte ein komödiantisches Talent und als er bei der Ford Foundation in New York einen Job bekommt, geht die ganze Familie mit. “Wir vier”, denkt sich Bettina oft, aber bald schon muss sie feststellen, dass sie einer Fiktion unterliegt. Denn der Vater geht fremd und bald auch die Mutter. In den Siebziger Jahren als die beiden Schwestern aufwuchsen war dies eine Normalität. Bettina sucht in ihrem Text nach den Vorzeichen für den bevorstehenden Selbstmord, den ersten Anzeichen, wann es begann und natürlich steht die Frage im Raum, ob es nicht vielleicht doch genetisch sein könnte? Oder waren die Depressionen der Mutter eine gewollte Flucht? Wieder zurück in Deutschland besuchen sie Waldorfschule, ihre Schwester dann auch die Montessori-Schule. Als die Eltern sich sogar vor den Kindern streiten, beginnen auch die beiden sich zu zanken. Wenn Flitner das Bild des Familienautomobils als faradayschen Käfig zeichnet, wird deutlich, wie sich die Emotionen entwickelt hatten. Und bald muss sie erkennen, dass Liebe etwas war, das man mit Demütigung bezahlte, “etwas, das einen am Ende vernichten konnte”.

Eine unerhörte Begebenheit

Eine unerhörte Begebenheit

Irritierend eigenständig

Irritierend eigenständig Wächserne Lektüre

Wächserne Lektüre