Vom Jirro in der Diaspora

Vom Jirro in der Diaspora

Der erste Roman der italienischen Schriftstellerin mit somalischen Wurzeln Igiaba Scego erschien voriges Jahr unter dem Titel «Kassandra in Mogadischu» auch auf Deutsch, er wurde nun mit dem Premio Strega 2025 ausgezeichnet. Als autofiktionales Werk beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Migration aus der Sicht einer farbigen Italienerin. Deren somalische Eltern hatten wegen des andauernden Bürgerkriegs und dem Zerfall des afrikanischen Staates das Land auf Dauer verlassen und sind endgültig Staatsbürger der ehemaligen Kolonialmacht Italien geworden, wo später dann auch Ibiaga geboren wurde. Die Kolonial-Geschichte dieses bis heute bettelarmen Landes wirkt auch in der Gegenwart immer noch nach. Sie wird sehr gekonnt in dem Familien-Geschehen dieses Romans gespiegelt, der nach dem Beginn des Krieges 1990 zeitlich eine ganze Generation umfasst.

Der riesige Familienclan der Scegos ist in alle Welt zerstreut und hält über die verschiedensten Medien nur lose Kontakt miteinander. Dementsprechend ist dieser Roman denn auch als Brief verfasst, in dem die inzwischen achtundvierzigjährige Ich-Erzählerin Igiaba Scego, die in Rom lebt, ihrer Nichte Soraya von der wechselvollen Vergangenheit der Familie berichtet. Soraya, die weit entfernt in Kanada wohnt, hat als Schauspielerin in der Verfilmung des weltberühmten Bestsellers «Wüstenblume» von Waris Dirie die Rolle der jungen Waris gespielt, sie ist zudem künstlerisch und politisch vielseitig engagiert. Gleich zu Beginn wendet sich die Briefschreiberin dem Thema «Jirro» zu, einer der vielen, in italienischer Lautmalerei geschriebenen somalischen Begriffe des Romans, der den Schmerz von Zerrissenheit in der Diaspora meint, – aus dem sich denn auch die vielfältigsten Fragen ergeben. Wer ist man, wenn einen Entwurzelung prägt, Bürgerkrieg und Traumata bis in die Diaspora hinein wirksam werden und das seelische «Ich» formen? Wie wirkt es sich aus, wenn die Geschichte des Landes, aus dem die gesamte Familie ursprünglich herstammt, so eng verwoben ist mit der Geschichte des Landes, in dem man jetzt lebt? Was macht es mit einem, wenn diese Lebens-Geschichten allesamt durch Gewalt und brutale Ausbeutung geprägt sind, wenn das erlittene Unrecht zum Himmel schreit? Und wie kommuniziert man in einer weltweit verstreut lebenden Familie miteinander, in der ein halbes Dutzend verschiedene Sprachen gesprochen werden, in der also ohne Dolmetscher gedanklich, -selbst unter den Somalis mit ihren vielen Dialekten -, ein Austausch kaum mehr möglich ist?

Ähnlich der «Kassandra» im gleichnamigen Roman von Christa Wolf sucht auch Igiaba Scego als Berichterstatterin, der man wenig Glauben schenkt, eine Sprache zu finden, die dem Unheilvollen und Bösen Worte entgegensetzt, die deeskalierend wirken sollen oder gar versöhnend. Eine immer wieder aufscheinende Hoffnung der Autorin liegt in der Wirkmacht des Erzählens selbst, und damit vor allem in der Literatur! Dementsprechend gibt es in diesem Roman unzählige Verweise und Zitate nicht nur zur Literatur selbst, sondern auch zum Spielfilm, zu Musik, Malerei und anderen Gattungen der Kunst. All das wirkt sehr bereichend, untermauert den Plot metaphorisch und lockert das Geschriebene angenehm auf. Die schreibwütige Tante des Romans kämpft einen unbeirrten Kampf gegen die lähmende Sprachlosigkeit innerhalb des verloren gegangenen Familien-Verbundes mit seiner traditionell somalischen Prägung. Sie webt, quasi als literarische Widerstands-Kämpferin, aus den Erzählfäden des politischen und familiären Geschehens eine Erzählung der Hoffnung. Leider erweist sich die eisern durchgehaltene Briefform des Romans immer dann als kleines Manko, wenn es um die Nachvollziehbarkeit des Erzählten geht. Und auch die schiere Überfülle des in allen Einzelheiten wiederholt Erzählten wirkt mit der Zeit ermüdend. Zumal ja der Stoff selbst, in der sehr speziellen, den meisten Lesern wohl kaum geläufigen, somalisch-italienischen Gemengelage, vielen denn doch relativ abseitig erscheinen dürfte. Sprachlich affine Leser kommen allerdings stilistisch voll auf ihre Kosten. Ein Pfund, mit dem die in Italien hoch angesehene Autorin auch hierzulande ja durchaus wuchern kann!

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Wirkmächtigkeit von Literatur

Wirkmächtigkeit von Literatur

Feministisches Märchen

Feministisches Märchen

Die Punks in der Wiener Gassergasse. “GAGA”, das stand in Achtziger Jahren in Wien weder für Lady noch für Radio, sondern für das erste selbstverwaltete Punk-Projekt in der Gassergasse im 5. Wiener Gemeindebezirk. Aber gerade als der Autor mit seiner Feldstudie begann wurde es auch schon wieder beendet. Die Räumung der GAGA jährte sich 2023 zum 40. mal.

Die Punks in der Wiener Gassergasse. “GAGA”, das stand in Achtziger Jahren in Wien weder für Lady noch für Radio, sondern für das erste selbstverwaltete Punk-Projekt in der Gassergasse im 5. Wiener Gemeindebezirk. Aber gerade als der Autor mit seiner Feldstudie begann wurde es auch schon wieder beendet. Die Räumung der GAGA jährte sich 2023 zum 40. mal.

Dr. Katze. Eigentlich waren Katzen gar nicht als Therapietiere im Kinderhospiz Lichtblickhof geplant. Aber eigenwillig wie Katzen nun einmal sind, haben sie sich einfach selbst bemerkbar gemacht, wie sie mit den jungen Patient:innen interagieren möchten. Erst nach und nach hat sich daraus eine Therapiekatzen-Ausbildung entwickelt, die hier, in “Dr. Katze” vorgestellt wird.

Dr. Katze. Eigentlich waren Katzen gar nicht als Therapietiere im Kinderhospiz Lichtblickhof geplant. Aber eigenwillig wie Katzen nun einmal sind, haben sie sich einfach selbst bemerkbar gemacht, wie sie mit den jungen Patient:innen interagieren möchten. Erst nach und nach hat sich daraus eine Therapiekatzen-Ausbildung entwickelt, die hier, in “Dr. Katze” vorgestellt wird. „Ich bin Schriftsteller, ich schreibe nur Geschichten“, sagt Ferdinand von Schirach mit einer subtil gesetzten Note eines süffizienten Understatements. Mehr als 10 Millionen verkaufte Bücher zeigen, dass seine Geschichten ankommen. Sie haben ihn reich und zur Cashcow seiner drei Verlage gemacht (Luchterhand, btb, Penguin). Übersetzt in mehr als 30 Sprachen ist er zu einem globalen Erfolgsautor geworden. Verdientermassen? Das kann man wohl guten Gewissens bejahen.

„Ich bin Schriftsteller, ich schreibe nur Geschichten“, sagt Ferdinand von Schirach mit einer subtil gesetzten Note eines süffizienten Understatements. Mehr als 10 Millionen verkaufte Bücher zeigen, dass seine Geschichten ankommen. Sie haben ihn reich und zur Cashcow seiner drei Verlage gemacht (Luchterhand, btb, Penguin). Übersetzt in mehr als 30 Sprachen ist er zu einem globalen Erfolgsautor geworden. Verdientermassen? Das kann man wohl guten Gewissens bejahen.

Fiasko der Selbstüberforderung

Fiasko der Selbstüberforderung

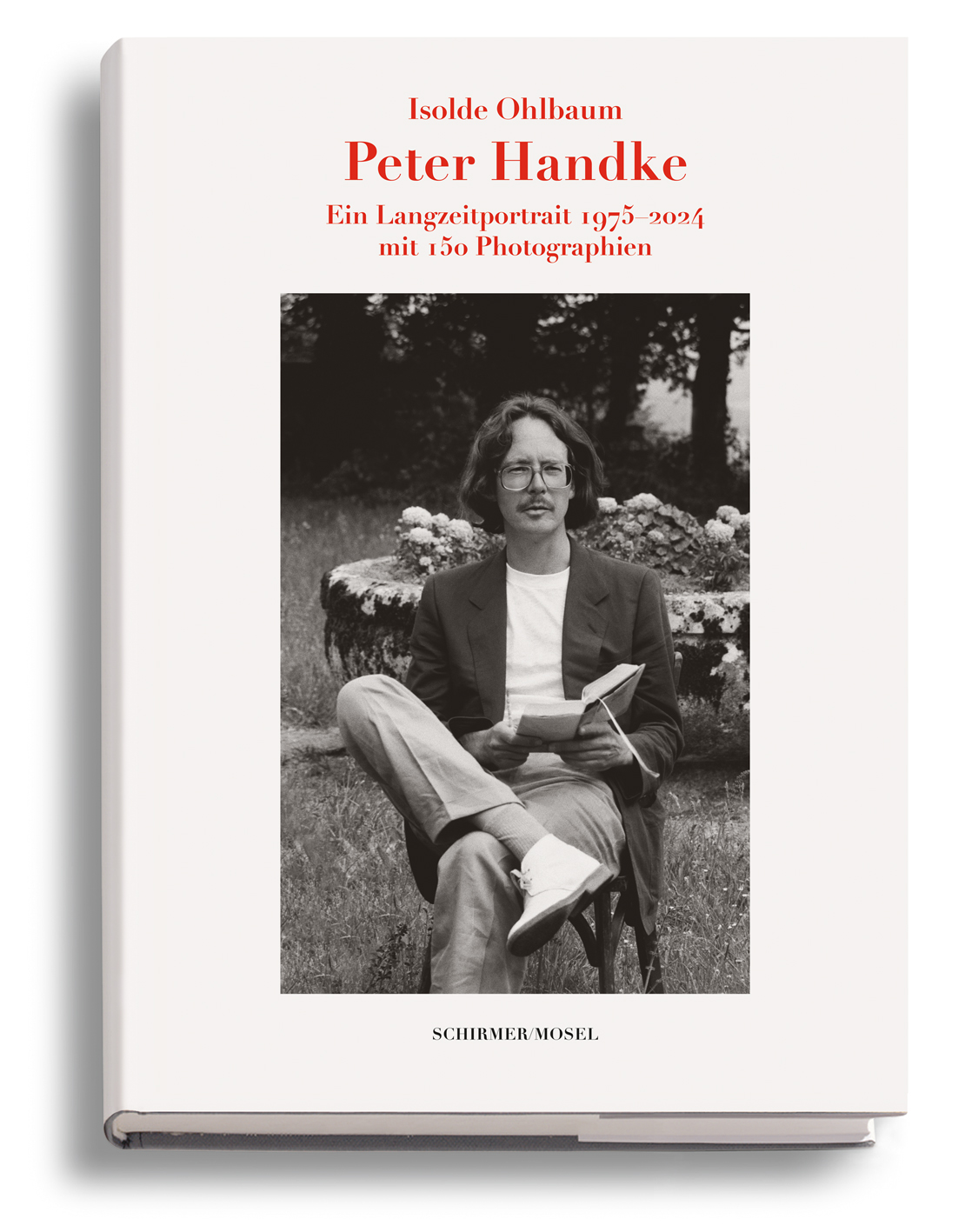

2019 gewann der scheue, österreichische Dichter und Schriftsteller de Literaturnobelpreis. Einige Berichte zeigten den sprachlosen verstörten Dichter in seinem neuen Heim in Chaville bei Paris, wo er mehr oder weniger seit den 1990er Jahren lebt.

2019 gewann der scheue, österreichische Dichter und Schriftsteller de Literaturnobelpreis. Einige Berichte zeigten den sprachlosen verstörten Dichter in seinem neuen Heim in Chaville bei Paris, wo er mehr oder weniger seit den 1990er Jahren lebt. Italienische Paläste. Der 1953 in Florenz geborene Fotograf Massimo Listri weiß, was Schönheit heißt. Er hat bereits über (!) 70 Fotobände veröffentlicht und stellt seine Werke weltweit aus. In “Palazzi italiani”, das in einer mehrsprachigen Ausgabe bei TASCHEN erschienen ist entführt er die Kulturbegeisterten in die schönsten Bibliotheken der Welt. Und das in XXL.

Italienische Paläste. Der 1953 in Florenz geborene Fotograf Massimo Listri weiß, was Schönheit heißt. Er hat bereits über (!) 70 Fotobände veröffentlicht und stellt seine Werke weltweit aus. In “Palazzi italiani”, das in einer mehrsprachigen Ausgabe bei TASCHEN erschienen ist entführt er die Kulturbegeisterten in die schönsten Bibliotheken der Welt. Und das in XXL. Der Geschäftsmann Cosimo de Medici (1389-1446), dessen Familie die Geschicke Florenzs für 300 Jahre lenkte, versammelte eine Künstlergruppe, die die Idee der “Rinascità”, der Wiedergeburt der Antike, propagierte. Als Humanist wollte Cosimo die Kunst in all ihren Erscheinungsformen – auch Architektur – fördern. Neben Venedig war auch Genua eine der vier mächtigsten Seerepubliken, die vor allem durch die 1407 gegründete Banca di San Giorgio den anderen drei den Rang ablief. Wie Niccolò Macchiavelli (1469-1527) es ausdrückte sah er in der Bank die dominierende politische Institution Genuas, mit der die Stadt “sogar Venedig überlegen sei”, so Roberto Stalla in seiner Einführung.

Der Geschäftsmann Cosimo de Medici (1389-1446), dessen Familie die Geschicke Florenzs für 300 Jahre lenkte, versammelte eine Künstlergruppe, die die Idee der “Rinascità”, der Wiedergeburt der Antike, propagierte. Als Humanist wollte Cosimo die Kunst in all ihren Erscheinungsformen – auch Architektur – fördern. Neben Venedig war auch Genua eine der vier mächtigsten Seerepubliken, die vor allem durch die 1407 gegründete Banca di San Giorgio den anderen drei den Rang ablief. Wie Niccolò Macchiavelli (1469-1527) es ausdrückte sah er in der Bank die dominierende politische Institution Genuas, mit der die Stadt “sogar Venedig überlegen sei”, so Roberto Stalla in seiner Einführung. Eigene Exkurse zu einzelnen Palazzi in Venedig oder Mantova et al ergänzen die Ausführungen Stallas im Vorwort und gehen auf weitere Details des jeweiligen Bauwerks ein. So erfahren wir etwa über den Palazzo Ducale, den Dogenpalast, dass er auf einer Grundfläche von 75×100 Metern steht und an San Marco angrenzt und somit das politische und das religiöse Zentrum der Stadt eine Einheit bildeten. Beim Brand 1577 gingen sämtliche Gemälde von Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio und Tizian verloren und Tintoretto und Veronese ersetzten die vorangegangenen Meisterwerke. Massimo Listri hat bei TASCHEN auch “The World’s Most Beautiful Libraries” publiziert. Listris Fotografien in “Palazzi” zeigen die schönsten architektonischen Details und vermitteln die einzigartige Atmosphäre der italienischen Paläste.

Eigene Exkurse zu einzelnen Palazzi in Venedig oder Mantova et al ergänzen die Ausführungen Stallas im Vorwort und gehen auf weitere Details des jeweiligen Bauwerks ein. So erfahren wir etwa über den Palazzo Ducale, den Dogenpalast, dass er auf einer Grundfläche von 75×100 Metern steht und an San Marco angrenzt und somit das politische und das religiöse Zentrum der Stadt eine Einheit bildeten. Beim Brand 1577 gingen sämtliche Gemälde von Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio und Tizian verloren und Tintoretto und Veronese ersetzten die vorangegangenen Meisterwerke. Massimo Listri hat bei TASCHEN auch “The World’s Most Beautiful Libraries” publiziert. Listris Fotografien in “Palazzi” zeigen die schönsten architektonischen Details und vermitteln die einzigartige Atmosphäre der italienischen Paläste. Coming-of-Age-Geschichte voller Rätsel

Coming-of-Age-Geschichte voller Rätsel Weder bereichernd noch unterhaltend

Weder bereichernd noch unterhaltend Eine Dystopie mit Wumms

Eine Dystopie mit Wumms Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit

Kafkaeske, ich-bezogene Unbehaustheit