In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.

In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.

Es kommen präzise Betrachtungen der Politik, die manchmal prophetisch erscheinen. Hier geht es um Bruno Juge, dem Wirtschaftsminister und seinen Vertrauten, Paul Raison, beide Absolventen der Grandes Ecoles, Bruno (Richter, wie wir auf Deutsch sagen würden) kommt von der Polytechnique und Paul (Recht, oder Vernunft) von der Verwaltungsuni. Die gute Arbeitsbeziehung wurde zur Männerfreundschaft in einer Hotelbar in Addis Abeba, wo Bruno stolz ist, wieder einige Atomkraftwerke vermittelt zu haben, aber dann klagt, er hätte mit seiner Frau seit 6 Monaten nicht mehr Liebe gemacht. Paul könnte berichten, dass es beim ihm schon an die zehn Jahre sind.

Zurück in Paris im Jahr 2027 sind Wahlkampfzeiten, es wird von einer Profiwerbefrau die Wahlkampagne designed, Bruno soll als Kandidat fit gemacht werden, er ist anerkannt, aber nicht beliebt. Er bekommt die junge Raksaneh als persönlichen Coach zugeteilt, die in seiner Dienstwohnung ein Laufband aufstellt und ihn Episches von Corneille zitieren lässt, beides hilft seinem Auftreten: “er strotzt vor Energie“. Später wird er dann doch nicht Präsidentschaftskandidat, für den Spannungsbogen ist das aber nicht mehr von Bedeutung.

Wichtiger ist die Serie von erst virtuellen, dann realen Sabotageaktivitäten. Im Netz kommen unverständliche geometrische Zeichen, die auch im Buch aufgemalt sind, und dann ein Video, indem Bruno von einer Guillotine, auch aufgemalt, geköpft wird. Das ist ein Fall für die DGSI (Direction générale de la sécurité en France) wo Pauls Vater früher eine Rolle gespielt hatte. Es werden Geheimdienstler und andere Spezialisten dazu befragt, wer könnte so etwas machen? Primzahlen spielen eine Rolle, Schiffe gesenkt, eine Samenbank in Dänemark wird zerstört, warum machen Menschen so etwas? Nachfolger des Unabombers? Ultralinke oder fundamental Katholische, später spricht manches für Satanisches. Geschmückt werden die Informationen über das Vernichtende von Werbung für sexy Miederwaren…

Als Kind der deutsch-französischen Freundschaft warte ich gerne auf seine kurzen Blicke nach Deutschland: Hier ist es, passend zum verstörenden „Vernichten“, der Alte Fritz, der Menschen als eine verdorbene Rasse (race méchante) bezeichnete, und sich dann mit seinen geliebten Windspielen beerdigen ließ.

Das ist so treffend ausgemalt, wie wir es von Houellebecq kennen, und dann kommt Neues, es menschelt. Pauls Vater liegt nach einem Schlaganfall im Koma, die Familie ist gefragt. Die kleine Schwester Cécile übernimmt das Kommando, sie unterstützt Madeleine, die Gefährtin des Vaters, die erst die Pflegehelferin und dann Geliebte des Witwers wurde. Cécile ist Hausfrau, streng katholisch, ihr Mann Hervé unterstützt sie, wenn es schwierig wird, kann er sich Hilfe bei seinen Freunden, den Identitären, holen. Pauls Vater erholt sich und ist dank Madeleine gut versorgt, aber das Elend der anderen Bewohner wird deutlich. Wie in Deutschland auch, werden die Seniorenwohnheime von Gewinn orientierten Ketten betrieben.

Vielleicht ist es dem Zusammensein mit seinen Geschwistern geschuldet, Paul möchte seine Beziehung zu seiner Frau Prudence wiederbeleben. Sie teilen zwar die Traumwohnung, mit Blick auf den Parc Bercy, jedenfalls so lange wie sie sie noch abbezahlen. Sonst gehen sie sich aus dem Weg. Angefangen hat es damit, dass Prudence ihn zum Vegetarier machen wollte, und seine Mahlzeiten, die er im gemeinsamen Kühlschrank lagern wollte, gar weggeschmissen hatte, vor vielen Jahren.

Aber, was tun? Ob er überhaupt noch Liebe machen kann? Er scheut keine Mühen, es wieder zu erlernen und leistet sich eine Edelprostituierte im 16. Arrondissement, deren Spezialität der Blow Job ist. Es geht noch!

Und kurz danach klappt es wieder, sie vögeln dann täglich und Paul erzählt uns seine Vorlieben (seitlich), Prudence, die er schon als „asexuell und vegan“ geschimpft hatte, entwickelt sich zu seiner und auch ihrer Zufriedenheit.

Dann bekommt Paul Mundhöhlenkrebs. Er beschreibt kenntnisreich die zu absolvierende Diagnostik, nimmt seine Diagnose gefasst auf, durchläuft die aufklärenden und beratenden Gespräche, wägt Strahlentherapie, Chemo und/oder Operation ab. Mit den üblichen Leitfäden, die zur seelischen Bewältigung empfohlen werden, kann er nichts anfangen. Er träumt dystopisches, so wie immer in seinem Leben, wenn es schwierig wird. Oft hilft ihm ein Spruch von Blaise Pascal, Philosophie ist nicht sein Ding, er hat mal ausgerechnet, dass er sich weniger als 2 Jahre mit ihr befasst hatte, damals, zum Abitur.

Ist Houellebecq nun altersmilde, hat er die Bedeutung von Frauen entdeckt? Sie sind tatkräftig, stehen ihren Mann, natürlich gibt es auch Schlampen, Schwägerin Indy etwa, die feministische, erfolglose Journalistin, oder die Gewerkschafterin im Altersheim, die die Versorgung von Pauls Vater schwierig macht. Aber Madeleine, Cécile, Prudence und auch deren Schwester, die aus Kanada zurück nach Frankreich zieht, um den verwitweten Vater zu versorgen, füllen ihre Rollen. Und mit Cécile kann man sogar über Glaubensfragen sprechen!

Mehrere hundert Seiten lang glaubte ich, dass Houellebecq an seinem Frauenbild gearbeitet hätte, bis ich den Bechdel Test machte: Er dient der Bewertung von Filmen, zur Frage, ob im Film mindestens zwei Frauen ein vernünftiges Gespräch führen, und in dem es nicht um Männer geht.

Im Buch sprechen die Frauen darüber, wie sie die kranken und alternden Männer versorgen können. Das Schicksal hat es ja so gewollt, dass Pauls und Prudences Väter Witwer wurden, und Prudence es bald sein wird. Als die Krankheit fortschreitet, sind Sabotageakte, oder gar die Präsidentschaftswahl kein Thema mehr. Es geht darum, trotz der Einschränkung gut zu vögeln. Und, der Zufall will es, Bruno und Raksaneh tun es inzwischen auch.

Auch in seiner Danksagung regt er an, Schriftsteller sollten mehr Recherchearbeit leisten. Neben Ärzten, die ihn zu den behandelten Themen beraten hatten, wird eine Frau hervorgehoben, die selbstlos ihren kranken Mann pflegt.

Den Übersetzern gelingt es, den Ton zu treffen, mit dem Houellebecq sein erotisches Begehren zum alltäglichen Anliegen macht.

Ich bin schon gespannt auf den nächsten Houellebecq. Wie der Schlingel es doch immer schafft, selbst mich alte weiße Frau zu überraschen!

Genre: ErotikIllustrated by DuMont

Doris Dörrie reist und berichtet gerne davon, meist erzählt sie von den Ländern, in denen sie besonders Wichtiges erlebt hatte: den USA und Japan. Hier geht es um drei Reisen, die sie 2019 in diese beiden Länder geführt haben, und auch nach Marokko.

Doris Dörrie reist und berichtet gerne davon, meist erzählt sie von den Ländern, in denen sie besonders Wichtiges erlebt hatte: den USA und Japan. Hier geht es um drei Reisen, die sie 2019 in diese beiden Länder geführt haben, und auch nach Marokko. Anfang des Jahres blieb ich beim Zappen bei einem Interview der BBC mit Kathleen Stock hängen, die gerade ihre Stelle als Philosophin gekündigt hatte, weil sie von den Studierenden wegen Transphobie gemobbt worden war. Das also war Transphobie? Sie berichtete, sachlich und empathisch, auch von Diskriminierungen, die Transmenschen erfahren.

Anfang des Jahres blieb ich beim Zappen bei einem Interview der BBC mit Kathleen Stock hängen, die gerade ihre Stelle als Philosophin gekündigt hatte, weil sie von den Studierenden wegen Transphobie gemobbt worden war. Das also war Transphobie? Sie berichtete, sachlich und empathisch, auch von Diskriminierungen, die Transmenschen erfahren. Wie rezensiert man als Hobbygärtnerin ein Lehrbuch wie

Wie rezensiert man als Hobbygärtnerin ein Lehrbuch wie  Zu jedem der 26 Kapitel gibt es ein passendes Bild, gemalt von Monika Dietrich-Bartkiewiecz, der Klappentext berichtet, dass sie eine naturverbundene Architektin sei. Die kleinen Bilder sind großflächig angelegt, mit auffallenden Farben und sehr stimmig, obwohl sie gar nicht vorhaben, naturgetreu zu sein.

Zu jedem der 26 Kapitel gibt es ein passendes Bild, gemalt von Monika Dietrich-Bartkiewiecz, der Klappentext berichtet, dass sie eine naturverbundene Architektin sei. Die kleinen Bilder sind großflächig angelegt, mit auffallenden Farben und sehr stimmig, obwohl sie gar nicht vorhaben, naturgetreu zu sein. Bernhardine Evaristo hat 60 Jahre an sich gearbeitet, um eine erfolgreiche Autorin zu werden. Zuvor hatte ich das Buch

Bernhardine Evaristo hat 60 Jahre an sich gearbeitet, um eine erfolgreiche Autorin zu werden. Zuvor hatte ich das Buch  Hildegard Knef hatte mit Ende vierzig ihren „Bericht aus einem Leben“ herausgegeben. Dass ich ihn fünfzig Jahre später lesen wollte, liegt an Angela Merkels Wunsch, sich vom Bundeswehrorchester zum Abschied das Lied Für mich soll’s rote Rosen regnen, als Ständchen darbieten zu lassen. Ihre Lieder hatten mir schon lange gefallen, vor allem Von nun an ging’s bergab, nun weiß ich, dass es eine, in ihrem kodderigen Stil gefasste, Kurzbiografie darstellt …

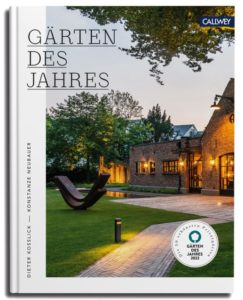

Hildegard Knef hatte mit Ende vierzig ihren „Bericht aus einem Leben“ herausgegeben. Dass ich ihn fünfzig Jahre später lesen wollte, liegt an Angela Merkels Wunsch, sich vom Bundeswehrorchester zum Abschied das Lied Für mich soll’s rote Rosen regnen, als Ständchen darbieten zu lassen. Ihre Lieder hatten mir schon lange gefallen, vor allem Von nun an ging’s bergab, nun weiß ich, dass es eine, in ihrem kodderigen Stil gefasste, Kurzbiografie darstellt … Gespannt war ich auf den Beitrag von Dieter Kosslick, dass er Gärten liebt, wusste ich. Ein wenig enttäuscht war ich, dass es nur eine Art Vorwort war. Geschrieben während des Wahlkampfes 2021, er erinnert daran, wie Kanzlerin Merkel eine Offensive für ökologischen Landbau ausrief und, verständlicherweise, die amtierende Landwirtschaftsministerin nicht dabeihaben wollte, oder wie Herr Lindner noch glaubte, den Profis die Klimakrise überlassen zu können.

Gespannt war ich auf den Beitrag von Dieter Kosslick, dass er Gärten liebt, wusste ich. Ein wenig enttäuscht war ich, dass es nur eine Art Vorwort war. Geschrieben während des Wahlkampfes 2021, er erinnert daran, wie Kanzlerin Merkel eine Offensive für ökologischen Landbau ausrief und, verständlicherweise, die amtierende Landwirtschaftsministerin nicht dabeihaben wollte, oder wie Herr Lindner noch glaubte, den Profis die Klimakrise überlassen zu können. Das Buch Das Recht auf Sex: Feminismus im 21. Jahrhundert besteht aus sechs Essays, die unabhängig und zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben wurden. Die Autorin wurde in den USA und den UK zur Philosophin ausgebildet und lehrt soziale und politische Theorie am Chichele Institut für Völkerrecht in Oxford, als erste nicht-weiße Professorin.

Das Buch Das Recht auf Sex: Feminismus im 21. Jahrhundert besteht aus sechs Essays, die unabhängig und zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben wurden. Die Autorin wurde in den USA und den UK zur Philosophin ausgebildet und lehrt soziale und politische Theorie am Chichele Institut für Völkerrecht in Oxford, als erste nicht-weiße Professorin. Prominente Männer wurden von Torsten Körner schon oft beschrieben, von Heinz Rühmann über Beckenbauer zu Willy Brandt gibt es Biografien. Dabei ist als Beifang so viel Material über in der bundesdeutschen Politik aktive Frauen zusammengekommen, dass es nun ein eigenes Buch brauchte. Es erschien 2020, inzwischen gibt es auch den Film Die Unbeugsamen, der im Mai 2021 herauskam.

Prominente Männer wurden von Torsten Körner schon oft beschrieben, von Heinz Rühmann über Beckenbauer zu Willy Brandt gibt es Biografien. Dabei ist als Beifang so viel Material über in der bundesdeutschen Politik aktive Frauen zusammengekommen, dass es nun ein eigenes Buch brauchte. Es erschien 2020, inzwischen gibt es auch den Film Die Unbeugsamen, der im Mai 2021 herauskam. Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“

Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“ In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.

In dem dicken Roman Vernichten ist alles zu finden, was ich bei Houellebecq lesen möchte: Wir genießen es, in Frankreich zu sein. Wir essen, trinken und vögeln gut und gerne, wie immer, und dann gibt es noch neue Seiten zu entdecken.

Der kleine Yusuf himmelt den großen Kaufmann an, dem seine Eltern immer ein Festmahl kredenzen, wenn er, der Onkel Aziz, erscheint. Er schenkt ihm zum Abschied auch immer ein Geldstück. An anderen Tagen gibt es nicht immer etwas zu essen, seine Mutter meint, er solle doch den Staub essen, den der Holzbock hinterlässt. Richtig unangenehm wird sie ihm, als sie ihn herzt und küsst wie ein kleines Kind, er ist doch schon zwölf Jahre alt!

Der kleine Yusuf himmelt den großen Kaufmann an, dem seine Eltern immer ein Festmahl kredenzen, wenn er, der Onkel Aziz, erscheint. Er schenkt ihm zum Abschied auch immer ein Geldstück. An anderen Tagen gibt es nicht immer etwas zu essen, seine Mutter meint, er solle doch den Staub essen, den der Holzbock hinterlässt. Richtig unangenehm wird sie ihm, als sie ihn herzt und küsst wie ein kleines Kind, er ist doch schon zwölf Jahre alt! Das kleine Büchlein ist 2021 erschienen, zum 100. Geburtstag des Autors. Es ist eine Wiedergabe eines 1995 gehaltenen Vortrags, und schon darin besteht ein Reiz: Watzlawick nimmt Beispiele von gelungener Kommunikation auf weltpolitischer Ebene aus dieser Gegenwart: damals, als der eiserne Vorhang am Verrosten war.

Das kleine Büchlein ist 2021 erschienen, zum 100. Geburtstag des Autors. Es ist eine Wiedergabe eines 1995 gehaltenen Vortrags, und schon darin besteht ein Reiz: Watzlawick nimmt Beispiele von gelungener Kommunikation auf weltpolitischer Ebene aus dieser Gegenwart: damals, als der eiserne Vorhang am Verrosten war. Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.

Besondere Anlässe braucht Helga Schubert nicht, die Geschichten sind alle schon da und werden durch eine Beobachtung, eine Begegnung, ein Datum oder eine Zeile freigesetzt und aufgeschrieben. „Wenn ich betrachte, dann muss es um mich herum still sein. Es muss auch in mir still sein. Denn ungehindert dringt das Gemälde, das Menschengesicht, das Gedicht in mich und sagt zu mir: Sieh mich an, höre mir zu, lass dich anrühren, lass dich erinnern an alles, was du schon weißt, was dich erschüttert hat“.