Bosnienkrieg aus Kindersicht

Bosnienkrieg aus Kindersicht

Gleich mit seinem autobiografisch geprägten Romandebüt «Wie der Soldat das Grammofon repariert» war der aus Visegrad in Bosnien-Herzegowina stammende Schriftsteller Saša Stanišić 2006 ungemein erfolgreich. Das Buch wurde in dutzende Sprachen übersetzt und mit vielen Preisen ausgezeichnet, das Urteil des Feuilletons hingegen war gespalten. Von einigen Kritikern wurde der Autor als neue Stimme und talentierter Erzähler fast schon hymnisch gefeiert, von anderen wurde sein Debüt als missglückt oder als klischeehaft bezeichnet, und vom Krieg aus kindlicher Sicht zu erzählen ist natürlich immer anfechtbar.

Die Geschichte wird aus der naiven Perspektive des phantasiebegabten Schülers Aleksandar, Koseform Saša (sic!), in Ich-Form erzählt. Er wächst in Visegrad wohl behütet im Kreis seiner weitverzweigten Familie auf. Es beginnt mit dem Tod von Opa Slavko, einem glühenden Tito-Verehrer, mit dem Aleksandar innig verbunden war, aber auch der Zauberstab des Jungen vermag den Opa nicht wieder lebendig zu machen. Im Jahr 1991 gewinnt der Junge mit seinem ganz speziellen Köder den örtlichen Angler-Wettbewerb in der Drina und ist damit überraschend für die Landesmeisterschaften in Osijek qualifiziert. Aber daraus wird wohl nichts, denn dort herrscht bereits Krieg. Der erreicht schon im nächsten Frühjahr auch Visegrad und vertreibt die Eltern von dort, weil die Mutter muslimischer Herkunft ist und damit von ethnischen Säuberungen durch die Serben bedroht wird. Die Familie emigriert nach Heidelberg, wo bereits ein Onkel wohnt. Das unter Tito mit harter Hand durchgesetzte, aber letztendlich Utopie gebliebene, angeblich multikulturelle Jugoslawien wird nun in einen kleinstattlichen Flickenteppich zerrissen. Im Strudel der kriegerischen Ereignisse erscheint die unbändige Fabulierlust des Jungen mit ihren amüsanten, zum Teil haarsträubenden Szenen äußerst grotesk, bezogen auf das Kriegsgeschehen im Hintergrund. So wenn beispielsweise in einer Kampfpause die Serben und Bosnier aus ihren Stellungen hervor kriechen und sich auf ein Fußballspiel gegeneinander verständigen. Besonders absurd wird es, als dabei ein Spieler den Ball ins Aus schießt, in ein Minenfeld, aus dem er ihn nun auch selbst wieder herausholen muss, er bekommt dafür sogar eine kugelsichere Weste gereicht. Die ist allerdings für den Ball gedacht, denn der ist mitten im Krieg unersetzlich, der einzige jedenfalls, den die Soldaten noch haben.

Der unbedarfte Heranwachsende berichtet aus seiner Schlüsselloch-Perspektive von einer bunten Welt voller verrückter Geschehnisse und fragwürdiger Erinnerungen, was natürlich in krassem Gegensatz steht zu dem grauenvollen, aber realen Kriegsgeschehen, über das da abwechselnd ebenfalls berichtet wird. Mit überbordender Fabulierlust werden hier viele kleine, oft in sich abgeschlossene Episoden und Kurzgeschichten erzählt. Das reicht vom in flagranti entdeckten Seitensprung über die feierliche Einweihung des neu angebauten Wasserklosetts bis zum ausgelassen Dorffest, das dann plötzlich in einer Schießerei endet. Dabei agiert ein skurriles Figurenensemble, dessen wunderliche Charaktere nicht nur durch ihre balkantypische Sauf- und Fresslust, sondern auch durch allerlei körperliche und geistige Anomalien geprägt sind.

Kennzeichnend für den sehr speziellen Erzählstil von Sasa Stanisic ist eine verblüffende Unmittelbarkeit, die er auslöst, man fühlt sich ganz dicht am Geschehen, so grotesk das im Einzelnen auch sein mag. Störend ist das oft pittoreske Abgleiten in den puren Balkan-Kitsch, aber auch das narrative Konstrukt mit Passagen in Briefform, Gedichten und allerlei Listen erscheint mehr um größtmögliche Originalität bemüht als um einen logischen, nachvollziehbaren Erzählfluss. Die über all dem liegende heitere Note kollidiert natürlich mit den Kriegsgräueln, aber schon der Titel weist ja deutlich darauf hin, dass dies ein Schelmen-Roman ist, und als solcher sollte er dann natürlich auch gelesen werden.

Fazit: lesenswert

Meine Website: http://ortaia.de

Erinnerungen

Erinnerungen Veritables Fiasko

Veritables Fiasko

Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. “Trauer war die Feier der Liebe, diejenigen, die echte Trauer verspüren konnten, hatten das Glück, geliebt zu haben”, schreibt die Autorin von “Americanah”, das 2015 auch bei S. Fischer erschienen ist. Was für ein schöner Titel für ein Buch, was für ein schöner Satz. Auch wenn er leider aus einem traurigen Anlass geschrieben wurde.

Trauer ist das Glück, geliebt zu haben. “Trauer war die Feier der Liebe, diejenigen, die echte Trauer verspüren konnten, hatten das Glück, geliebt zu haben”, schreibt die Autorin von “Americanah”, das 2015 auch bei S. Fischer erschienen ist. Was für ein schöner Titel für ein Buch, was für ein schöner Satz. Auch wenn er leider aus einem traurigen Anlass geschrieben wurde.

Verschwendete stilistische Schönheit

Verschwendete stilistische Schönheit

Catwoman – Anthologie. Der vorliegende Sammelband zeigt das Können der Zeichner Bob Kane, Jim Balent, Sean Phillips, Tim Sale und der Autoren Bill Finger, Dennis O’Neil, Jeph Loeb, Mindy Newell in einer einzigartigen, fast 400 Seiten starken Publikation versammelt, wie es sie noch nie im deutschsprachigen Raum gab. Denn Catwoman ist längst zu einem Archetyp geworden, der nicht nur Comicfans begeistert und diese Hommage längst verdient hat.

Catwoman – Anthologie. Der vorliegende Sammelband zeigt das Können der Zeichner Bob Kane, Jim Balent, Sean Phillips, Tim Sale und der Autoren Bill Finger, Dennis O’Neil, Jeph Loeb, Mindy Newell in einer einzigartigen, fast 400 Seiten starken Publikation versammelt, wie es sie noch nie im deutschsprachigen Raum gab. Denn Catwoman ist längst zu einem Archetyp geworden, der nicht nur Comicfans begeistert und diese Hommage längst verdient hat. In einem ihrer ersten gemeinsamen Abenteuer (Batman 1, 1940), das auch in vorliegendem Band abgedruckt ist, betätigt sie sich als Juwelendiebin auf einem Luxusdampfer und Batman lässt sie willentlich entkommen, was den Argwohn seines Mitstreiters Robin erregt. Kann es sein, dass sich der Dunkle Ritter gar verliebt hat? Bemerkenswert ist dies auch deswegen, weil im selben Strip Batman auch als Lehrer auftritt, der seinen jungen LeserInnen zeigen will, wie feige Ganoven sind, die eine Pistole tragen. Und wie elegant solche mit Krallen sind. Ambivalenz also auch hier, auf Seiten des Gesetzes. Aber die Mystery Men – wie die Superhelden damals noch genannt wurden – haben eben auch menschliche Züge und erliegen durchaus auch weiblichem Charme. 1952 erschien ein Batman Comic, in dem selbiger den “King of Cats” bekämpfen musste. Aber letzterer bekommt unerwartete Unterstützung von Catwoman, was die Eifersucht des Dunklen Ritters auslöst, schließlich wäre er selbst gerne der von Catwoman bewunderte und beschützte. Die Pointe lässt nicht auf sich warten und wird hier nicht verraten, nur soviel: schade, dass der King of Cars nie mehr als Protagonist auftauchte. Umso schöner, dass er in vorliegender Anthologie wieder einen – wenn auch zu kurzen – Auftritt hat.

In einem ihrer ersten gemeinsamen Abenteuer (Batman 1, 1940), das auch in vorliegendem Band abgedruckt ist, betätigt sie sich als Juwelendiebin auf einem Luxusdampfer und Batman lässt sie willentlich entkommen, was den Argwohn seines Mitstreiters Robin erregt. Kann es sein, dass sich der Dunkle Ritter gar verliebt hat? Bemerkenswert ist dies auch deswegen, weil im selben Strip Batman auch als Lehrer auftritt, der seinen jungen LeserInnen zeigen will, wie feige Ganoven sind, die eine Pistole tragen. Und wie elegant solche mit Krallen sind. Ambivalenz also auch hier, auf Seiten des Gesetzes. Aber die Mystery Men – wie die Superhelden damals noch genannt wurden – haben eben auch menschliche Züge und erliegen durchaus auch weiblichem Charme. 1952 erschien ein Batman Comic, in dem selbiger den “King of Cats” bekämpfen musste. Aber letzterer bekommt unerwartete Unterstützung von Catwoman, was die Eifersucht des Dunklen Ritters auslöst, schließlich wäre er selbst gerne der von Catwoman bewunderte und beschützte. Die Pointe lässt nicht auf sich warten und wird hier nicht verraten, nur soviel: schade, dass der King of Cars nie mehr als Protagonist auftauchte. Umso schöner, dass er in vorliegender Anthologie wieder einen – wenn auch zu kurzen – Auftritt hat. Achtzigern. Schließlich darf auch das Werk von Jeph Loeb, “Hush” (Batman 617, 2003), nicht unerwähnt bleiben, in dem die Zeichnungen von Jim Lee ein wahres Feuerwerk im Gehirn entfachen. Denn nicht nur das Lettering und die Farben sind beeindruckend, sondern auch die Perspektiven, Großformate und die Interpretation von Scarecrow sowie Huntress und Catwoman. Davon würde man gerne mehr sehen. Kurzum: eine dicke Hommage an eine weiblich Ikone der Popkultur, die zensiert wurde, weil sie ein zu starkes Frauenbild in einer von Männern dominierten Welt verkörperte. Aber seit 1966 schlägt Catwoman wieder zurück. In einer (leider) immer noch von Männern dominierten Welt.

Achtzigern. Schließlich darf auch das Werk von Jeph Loeb, “Hush” (Batman 617, 2003), nicht unerwähnt bleiben, in dem die Zeichnungen von Jim Lee ein wahres Feuerwerk im Gehirn entfachen. Denn nicht nur das Lettering und die Farben sind beeindruckend, sondern auch die Perspektiven, Großformate und die Interpretation von Scarecrow sowie Huntress und Catwoman. Davon würde man gerne mehr sehen. Kurzum: eine dicke Hommage an eine weiblich Ikone der Popkultur, die zensiert wurde, weil sie ein zu starkes Frauenbild in einer von Männern dominierten Welt verkörperte. Aber seit 1966 schlägt Catwoman wieder zurück. In einer (leider) immer noch von Männern dominierten Welt.

Inhalt

Inhalt

Postkoloniale Lethargie

Postkoloniale Lethargie

Natürlich gibt es immer wieder einen, der diese Idylle stört. Der Joker tritt auf und fordert seinen Tribut. Schließlich hatte er einst Selina aus der Gosse geholt und aus ihr Catwoman, die Meisterdiebin gemacht. Und dann taucht noch ein anderer geheimnisvoller Killer auf, der den Wahnsinn des Jokers ergänzt. Aber auch auf der Seite der Guten wächst eine unerwartete Unterstützung heran: Batgirl. „To save us all from Satan’s Power when we were gone astray”, singt der Joker, auch das ein Weihnachtslied, während Selina ihrem Todesengel begegnet. Wird Batman sie vor dem Zweikampf bewahren können? Und was für eine Rolle spielt der Joker bei diesem dunklen Abenteuer, das hoffentlich bald seine Fortsetzung erfährt. Band 2 ist bereits erschienen und wird eine Selina Kyle zeigen, die sich ihres Katzencharakters durchaus bewusst ist. Band 3 wird es wohl im Frühjahr zu sehen und (er)staunen geben. Wenn die Stille Nacht wohl schon vorbei sein wird…

Natürlich gibt es immer wieder einen, der diese Idylle stört. Der Joker tritt auf und fordert seinen Tribut. Schließlich hatte er einst Selina aus der Gosse geholt und aus ihr Catwoman, die Meisterdiebin gemacht. Und dann taucht noch ein anderer geheimnisvoller Killer auf, der den Wahnsinn des Jokers ergänzt. Aber auch auf der Seite der Guten wächst eine unerwartete Unterstützung heran: Batgirl. „To save us all from Satan’s Power when we were gone astray”, singt der Joker, auch das ein Weihnachtslied, während Selina ihrem Todesengel begegnet. Wird Batman sie vor dem Zweikampf bewahren können? Und was für eine Rolle spielt der Joker bei diesem dunklen Abenteuer, das hoffentlich bald seine Fortsetzung erfährt. Band 2 ist bereits erschienen und wird eine Selina Kyle zeigen, die sich ihres Katzencharakters durchaus bewusst ist. Band 3 wird es wohl im Frühjahr zu sehen und (er)staunen geben. Wenn die Stille Nacht wohl schon vorbei sein wird…

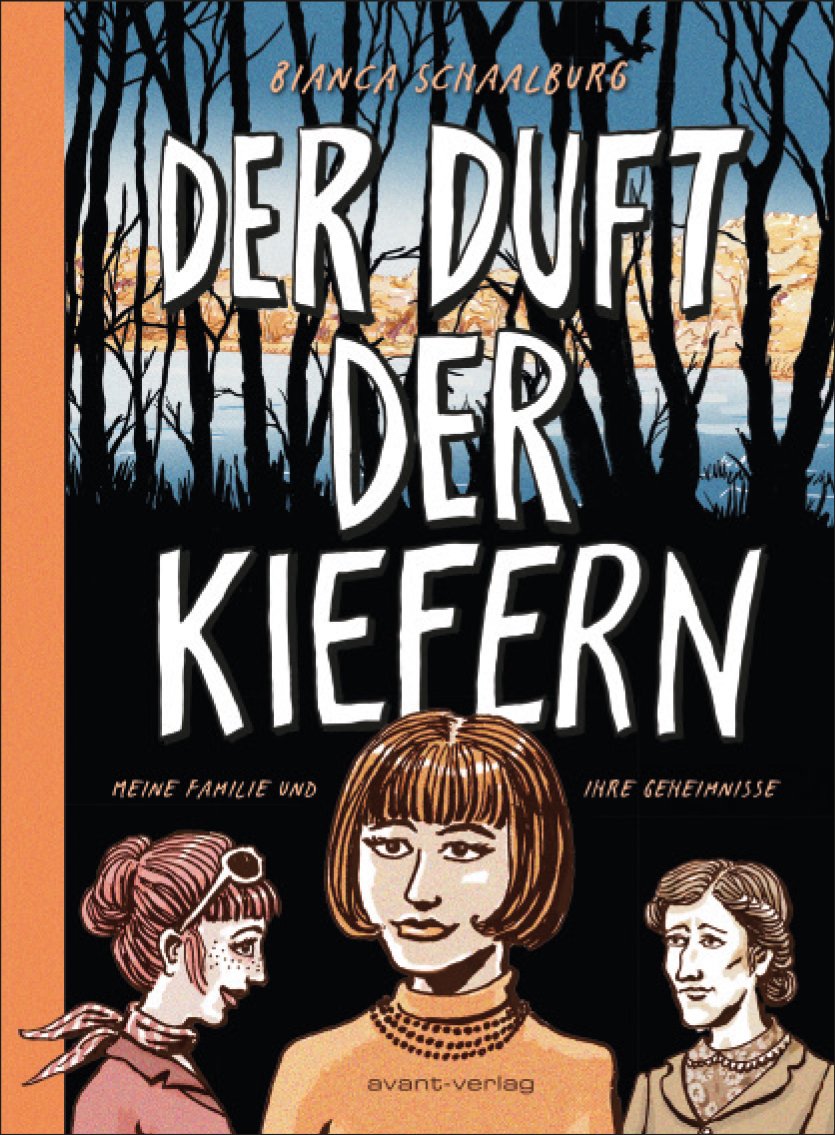

Eine wahre Geschichte über eine Mutter. In Liebe erzählt von ihrer Tochter. So lautet die Widmung in dieser Familienchronik der Kriegsgeneration als graphic novel inklusive Familienstammbaum im Anhang. Aber es ist nicht nur die Geschichte ihrer Familie, die Bianca Schaalburg hier erzählt, sondern auch ein großes Stück deutsche Geschichte. Die Geschichte eines Landes und eines Volkes repräsentativ dargestellt anhand einer typisch deutschen Familie.

Eine wahre Geschichte über eine Mutter. In Liebe erzählt von ihrer Tochter. So lautet die Widmung in dieser Familienchronik der Kriegsgeneration als graphic novel inklusive Familienstammbaum im Anhang. Aber es ist nicht nur die Geschichte ihrer Familie, die Bianca Schaalburg hier erzählt, sondern auch ein großes Stück deutsche Geschichte. Die Geschichte eines Landes und eines Volkes repräsentativ dargestellt anhand einer typisch deutschen Familie.