Stories von den Underdogs

Stories von den Underdogs

Die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnete Geschichten-Sammlung mit dem Titel «Die Nacht, die Lichter» von Clemens Meyer enthält 15 betitelte «Stories», nach einer davon ist dann auch das Buch benannt. Schon die Genre-Bezeichnung weist darauf hin, dass hier in bester amerikanischer Erzähltradition knapp und pointiert berichtet wird, der Autor hat insbesondere Charles Bukowski als Referenz für sein Schreiben benannt. Es herrscht eine eher trostlose, oft sogar bedrückende Stimmung in diesen Kurzgeschichten über Antihelden, die einen Querschnitt der Außenseiter unserer modernen Gesellschaft abbilden. Es sind allesamt Männer mit Problemen, denen sie nicht gewachsen sind. Frauen spielen nur Nebenrollen, der Fokus in den Kurzgeschichten liegt eindeutig bei den Machos. Und so fehlen in diesen Erzählungen von den Schattenseiten des Lebens denn auch weitgehend emotional erfreuliche Aspekte in den Beziehungen der Figuren zueinander.

Clemens Meyer kennt das Unterschicht-Milieu, von dem er berichtet, aus eigener Erfahrung nur zu gut, er hat sich vor seinem Durchbruch als Schriftsteller jahrelang mit allerlei Aushilfsjobs durchschlagen müssen. Seine Äußerung: «Ich will Geschichten schreiben, die leuchten», muss demnach wohl als ein Alarmsignal aus der Düsterkeit seiner Stories umgedeutet werden. Denn nicht nur die Grundstimmung ist düster, fast alle seine Geschichten spielen in der Nacht. Schon das Buchcover zeigt ja als dunkles Bild die besudelte Theke einer Kneipe mit zwei leeren Gläsern und weist damit auf das Thema Alkohol hin. Der fließt in Strömen in diesen Geschichten, quasi einen roten Faden bildend durch die Trostlosigkeit des darin beschriebenen Lebens. In den meisten dieser Kurzgeschichten bildet der Suff den scheinbar unverzichtbaren Treibstoff des Geschehens. Es sind Heimatlose, von denen da so kundig erzählt wird, Hartz IV-Empfänger, Nachtschwärmer, Arbeitslose, Boxer, Barfrauen, Hundebesitzer, sogar Gabelstapler-Fahrer.

Der einsame Rentner zu Beispiel, dessen innig geliebter, alter Hund plötzlich vor Schmerzen kaum noch laufen kann, träumt von einer sündhaft teuren Operation, mit der man seinen treuen Begleiter noch zwei Jahre am Leben halten könnte. Weil er aber das Geld dafür nirgendwo auftreiben kann, will er mit Pferdewetten sein Glück erzwingen. Ein mittelmäßiger Boxer ist den Machenschaften hinter den Kulissen des korrupten Schaugeschäfts ausgeliefert und lässt sich für kleines Geld auf manipulierte Kämpfe ein, die hohe Gewinne beim Wetten versprechen. Und auch eine junge Frau will ausgerechnet beim Boxen Karriere machen, sie träumt schon von der ersten Liga, in die sie aufsteigen will. Als Zwei sich nach langer Zeit zufällig wiedertreffen, reden ein Mann und seine Ex-Freundin eine Nacht lang miteinander, – aber er weiß genau, zu einer Zweisamkeit wird es doch niemals kommen.

Es geht oft ums nackte Überleben in diesem von Alkohol, Drogen, Geldmangel, Arbeitslosigkeit, Schlägereien, Skandalen und Affären geprägten Buch. Jeder der ruhelosen Nachtschwärmer, Säufer, Junkies, Pechvögel, heimatlosen Träumer und Versagertypen hofft darauf, einmal in seinem Leben zu den Gewinnern zu gehören und nicht immer nur alle sich bietenden Gelegenheiten zu verpassen. Beschrieben wird ohne Larmoyanz, aber auch ohne jede Sozialkritik, das bei diesem Autor wie eine Epidemie auftretende, existenzielle Unglück seiner Figuren, seinen sozial Abgehängten und desillusionierten Versagern. Auffallend ist zudem, dass es zwischen den Figuren kaum mal zu nennenswerten, stimmigen Dialogen kommt, diese Sprachlosigkeit ist symptomatisch. Und es wimmelt geradezu von wohlfeilen negativen Klischees in diesen handlungsarmen Stories von den Underdogs aus dem Parallel-Universum des Clemens Meyer.

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Das Liebespaar des Jahrhunderts. Was mit drei Worten beginnt kann auch mit drei Worten enden. Vom “Ich liebe dich” zum “Ich verlasse dich” führt dieser Roman über drei Dekaden hinweg. Ein unglaublich persönliches Stück Literatur, das jede und jeden von uns betrifft. Julia Schoch fasst das in Worte, was sich die wenigsten von uns zu denken trauen. Und am Ende siegt doch die Liebe. So oder so. Ein Roman vielmehr noch als nur eine Geschichte: ein Manifest der Liebe.

Das Liebespaar des Jahrhunderts. Was mit drei Worten beginnt kann auch mit drei Worten enden. Vom “Ich liebe dich” zum “Ich verlasse dich” führt dieser Roman über drei Dekaden hinweg. Ein unglaublich persönliches Stück Literatur, das jede und jeden von uns betrifft. Julia Schoch fasst das in Worte, was sich die wenigsten von uns zu denken trauen. Und am Ende siegt doch die Liebe. So oder so. Ein Roman vielmehr noch als nur eine Geschichte: ein Manifest der Liebe. In der Ruhe liegt der Wahnsinn. Der sympathische 39-jährige Engländer mit inzwischen deutscher Staatsbürgerschaft veröffentlichte schon mehrere Bücher im Beck Verlag. Mit seinem neuen vielversprechenden Buchtitel legt er ein sehr persönliches Zeugnis ab, das mit englischem Humor und deutscher Gründlichkeit eine Beziehungsachterbahnfahrt schildert. Konfliktpotential: die Babyfrage.

In der Ruhe liegt der Wahnsinn. Der sympathische 39-jährige Engländer mit inzwischen deutscher Staatsbürgerschaft veröffentlichte schon mehrere Bücher im Beck Verlag. Mit seinem neuen vielversprechenden Buchtitel legt er ein sehr persönliches Zeugnis ab, das mit englischem Humor und deutscher Gründlichkeit eine Beziehungsachterbahnfahrt schildert. Konfliktpotential: die Babyfrage. Narratives Können und gedankliche Tiefe

Narratives Können und gedankliche Tiefe

Ich lese dieses Buch seit einem halben Jahr und bin noch nicht „durch“. Pro Tag etwa drei Objekte, und manche immer wieder. Was können alles Objekte sein? Annabelle Hirsch erklärt es uns und beginnt mit einen 30 Tausend Jahre alten weiblichen Oberschenkelknochen, der einen verheilten Bruch zeigt.

Ich lese dieses Buch seit einem halben Jahr und bin noch nicht „durch“. Pro Tag etwa drei Objekte, und manche immer wieder. Was können alles Objekte sein? Annabelle Hirsch erklärt es uns und beginnt mit einen 30 Tausend Jahre alten weiblichen Oberschenkelknochen, der einen verheilten Bruch zeigt.

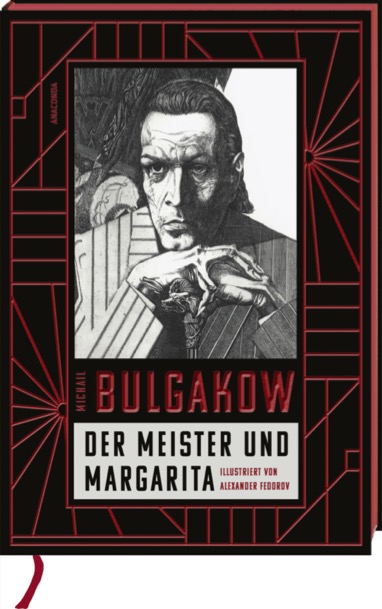

Der Meister und Margarita. Gebunden, mit Farbschnitt, Prägung, Lesebändchen und 25 beeindruckenden, ganzseitigen Illustrationen von Alexander Fedorov: das ist eine Festausgabe des russischen Kultbuchs von Michail Bulgakow. Der am 15. Mai 1891 in Kiew geborene und am 10. März 1940 in Moskau – vor bald 85 Jahren – gestorbene Autor beschäftigt die Literaturgeschichte seit mehr als 100 Jahren. Ebenso sein Hauptwerk, das nun in einer bibliophilen Ausgabe beim Anaconda Verlag erschienen ist. Weitere ähnlich gestaltete Neuauflagen seiner anderen Werke finden sich auf der Verlagsseite.

Der Meister und Margarita. Gebunden, mit Farbschnitt, Prägung, Lesebändchen und 25 beeindruckenden, ganzseitigen Illustrationen von Alexander Fedorov: das ist eine Festausgabe des russischen Kultbuchs von Michail Bulgakow. Der am 15. Mai 1891 in Kiew geborene und am 10. März 1940 in Moskau – vor bald 85 Jahren – gestorbene Autor beschäftigt die Literaturgeschichte seit mehr als 100 Jahren. Ebenso sein Hauptwerk, das nun in einer bibliophilen Ausgabe beim Anaconda Verlag erschienen ist. Weitere ähnlich gestaltete Neuauflagen seiner anderen Werke finden sich auf der Verlagsseite. Vielschichtig und lange nachwirkend

Vielschichtig und lange nachwirkend Raumfahrt für Träumer

Raumfahrt für Träumer Eher verstörend als unterhaltend

Eher verstörend als unterhaltend Ohne den genre-typischen Horror

Ohne den genre-typischen Horror

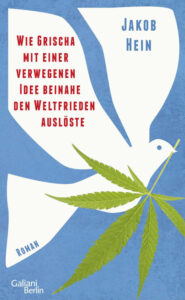

Wie Grischa. “Frühling kann sich sehr kalt anfühlen.” Psychiater und SPIEGEL-Bestsellerautor Jakob Hein hat zuletzt gemeinsam mit Kat Menschik auch das illustrierte

Wie Grischa. “Frühling kann sich sehr kalt anfühlen.” Psychiater und SPIEGEL-Bestsellerautor Jakob Hein hat zuletzt gemeinsam mit Kat Menschik auch das illustrierte