Was ist schön, was ist hässlich?

Was ist schön, was ist hässlich?

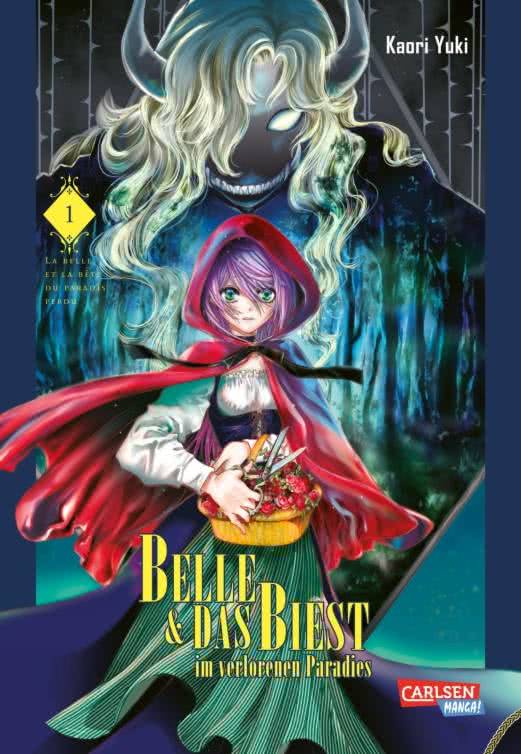

Belles Äußeres ist ungewöhnlich: Sie hat blasslila Haare, die sie weder von ihrem Vater noch von ihrer Mutter geerbt hat. Deshalb muss sie um die Liebe ihres Vaters kämpfen, der sie nicht akzeptieren will. Einzig ihrer Mutter ist das Mädchen wichtig. Aber diese wird ihr von einer Bestie genommen, als sie Belle davon abhalten will, in den verbotenen Wald zu gehen. Der Vater verzeiht ihr den Verlust der Mutter nicht und sperrt sie ein. Aber Belle beschließt eines Tages, ihre Mutter zu suchen und geht erneut in den verbotenen Wald. Dort begegnet sie nicht nur einer sondern zwei Bestien. Nachdem die eine Bestie sie vor der anderen gerettet hat, nimmt sie Belle mit auf ihr Schloss. Auch dort lauern Gefahren auf Belle, aber sie merkt, dass die Bestie, obwohl arrogant und vorlaut, ihr bisher immer geholfen hat. Außerdem ist das Biest die einzige Spur zu ihrer Mutter. Belle beschließt, dort zu bleiben, um mehr über ihre Mutter herauszufinden.

Der erste Band lässt sich den Genres Horror, Fantasy und Märchen zuordnen. Letzteres wegen Anklängen an “Die Schöne und das Biest”, “Rotkäppchen” und “Blaubart”. Die Geschichte ist sehr gewaltlastig und hebt auch den psychischen Schmerz hervor, den diese Gewalt verursacht. Aber sie geht auch auf den Schmerz ein, der entsteht, wenn Menschen nicht so geachtet werden, wie sie sind. Belle wird von ihrem Vater ständig als “hässlich” bezeichnet, und er scheut auch nicht davor zurück, sie ermorden zu wollen. Das Biest dagegen sieht sie als schöne Frau. Belle erkennt, dass das Äußere des Biestes nicht unbedingt das Innere widerspiegelt. Genauso verhält es sich mit süßen Wesen, die sich als mordlustig entpuppen. Auch der Vater, der als ganz normal gilt, verhält sich entgegen seines Äußeren hässlich. Einzig bei der Mutter spiegelt die äußere Schönheit die innere wider. Die Autorin spielt also mit den Bedeutungen von schön und hässlich und regt damit zum Nachdenken an.

Außerdem ergibt sich Belle nicht dauerhaft in das Schicksal, eine passive Frau zu sein, Erwartungen zu erfüllen und die Anfeindungen ihrer Umgebung zu ertragen. Dazu wird sie auch von dem Biest, wenn auch in wenig freundlicher Weise, ermuntert. Sie beweist Charakterstärke und eigenen Willen, obwohl (oder vielleicht gerade deswegen) sie auch mit Ängsten und Zweifeln kämpft.

Das Motiv des gefährlichen Waldes kommt in Märchen öfter vor. In diesem Manga wird es verbunden mit dem (blut-)roten Mantel von Rotkäppchen und dem bösen Biest (Tier). Das Ermorden der Frauen und die weibliche Neugier sind Motive aus “Blaubart”.

Das Psycholgische der Figuren herauszuarbeiten ist typisch für Shojo-Manga (Manga für Mädchen). Aber Karoi Yuki begnügt sich nicht damit, sie verbindet verschiedene Thematiken mit dieser und interpretiert sie neu. Dabei nimmt sie gern auch problemarische Themen wie z.B. Inzest in “Angel Sanctuary”. Die Verbindung mit Elementen des Horrors, der Fantasy und Mythen und Märchen sind ihre ebenfalls ureigenen Themen, z.B. in den o.g. Manga und in “Alice in Murderland”.

Fazit

Manga mit Horror-, Märchen- und Fantasyelementen, der mit den Begriffen “schön” und “hässlich” spielt und damit zum Nachdenken anregt.

Wasserzeichen des Versagens

Wasserzeichen des Versagens

Der Weg ist das Ziel

Der Weg ist das Ziel Von den Schwierigkeiten, ein Künstler zu sein

Von den Schwierigkeiten, ein Künstler zu sein

Asterix und der Greif. Das inzwischen fünfte gemeinsame Asterix-Album der Goscinny/Uderzo Nachfolger. Dieses mal verschlägt es die Gallier nach Barbaricum, weit im wilden Osten, eine fiktiv barbarische Landschaft in Osteuropa, deren BewohnerInnen ebenso stolz und eigensinnig sind, wie unsere Helden aus Armoricum, die einem gallischen Dorf leben, das von den vier Römerlagern Aquarium, Babaorum, Laudanum und Kleinbonum belagert wird.

Asterix und der Greif. Das inzwischen fünfte gemeinsame Asterix-Album der Goscinny/Uderzo Nachfolger. Dieses mal verschlägt es die Gallier nach Barbaricum, weit im wilden Osten, eine fiktiv barbarische Landschaft in Osteuropa, deren BewohnerInnen ebenso stolz und eigensinnig sind, wie unsere Helden aus Armoricum, die einem gallischen Dorf leben, das von den vier Römerlagern Aquarium, Babaorum, Laudanum und Kleinbonum belagert wird. Im Zentrum Dorothea Schafraneks Buch steht der Atem. Nicht, wie seit 5o Jahren in zeitgeistiger Literatur geklont: der Mensch. Welcher dann sich auch gleich über die Tiere, die Pflanzen und die gesamte Welt stellt, und sie kaputtmacht. Nein, Schafranek folgt den Rhythmen der Natur. Und dem Atem.

Im Zentrum Dorothea Schafraneks Buch steht der Atem. Nicht, wie seit 5o Jahren in zeitgeistiger Literatur geklont: der Mensch. Welcher dann sich auch gleich über die Tiere, die Pflanzen und die gesamte Welt stellt, und sie kaputtmacht. Nein, Schafranek folgt den Rhythmen der Natur. Und dem Atem.  Folgt man der Argumentation der Autoren von „Generation Ego“ 1), zeigt uns Christoph Schlingensief, warum heute so wenig Rebellion von der Jugend ausgeht. 2) Ohne Reflexion über die eigene Position, ist man dem Neoliberalismus, dem Markt»geschehen« ausgeliefert, der ein amoralisches System – unfähig sich selbst zu hinterfragen – darstellt.

Folgt man der Argumentation der Autoren von „Generation Ego“ 1), zeigt uns Christoph Schlingensief, warum heute so wenig Rebellion von der Jugend ausgeht. 2) Ohne Reflexion über die eigene Position, ist man dem Neoliberalismus, dem Markt»geschehen« ausgeliefert, der ein amoralisches System – unfähig sich selbst zu hinterfragen – darstellt.  Im Räderwerk der Verfolgung

Im Räderwerk der Verfolgung