Moralisch absurder Schelmenroman

Moralisch absurder Schelmenroman

Mit seinem sozialkritischen Schelmenroman hat der indische Schriftsteller Aravind Adiga ein provozierendes Debüt geschrieben, das 2008 mit dem Booker Prize ausgezeichnet wurde, nachdem es in Indien bereits lange vorher schon ein Riesenerfolg war. Ganz offensichtlich hatte der Autor damit in seiner Heimat einen Nerv getroffen. Er wurde aber auch massiv als Nestbeschmutzer kritisiert: «Ich wusste, dass es Kritik geben würde» hat er im Interview erklärt. «Ich habe damit gerechnet. Wäre sie ausgeblieben, hätte ich sicher etwas falsch gemacht. Stellen Sie sich ein Buch vor, das 1938 in Deutschland Lob von allen Seiten bekommen hätte. Da könnte man auch sicher sein, dass etwas daran nicht stimmen kann». Sein Roman sei «auch eine Reaktion auf die Bollywood-Kultur des indischen Films und der indischen Literatur, die die Armut vollkommen ausblendet».

Held dieser satirisch überhöhten Geschichte aus dem sozialen Untergrund ist der junge Balram, Sohn eines Rikschafahrers und der klügste Junge in Laxmangarh. Als Ich-Erzähler berichtet er dem chinesischen Ministerpräsidenten, der in Kürze die Stadt besuchen wird, in Briefform sieben Nächte lang, – Scheherazade lässt grüßen, von seinem Aufstieg, der in Indien ebenso selten sei wie ein weißer Tiger im Dschungel. Er gehört zu den wenigen Underdogs, denen ein solcher sozialer Aufstieg gelingt in diesem von einer allgegenwärtigen Korruption gebeutelten Land. Neben dem Glück, das auch dazugehört, ist es sein unbedingter Erfolgswille, der ihm den wundersamen Weg nach oben ebnet, er bezeichnet sich deshalb selbst als «Der weiße Tiger». Durch Zufall erhält er beim Sohn eines der drei lokalen Großgrundbesitzer einen Job als Chauffeur und kommt mit ihm nach Delhi. Damit gehört er zur privilegierten Dienerschaft seines zwielichtigen Herrn, der seinen immensen Reichtum mit illegalem Kohleabbau verdient, für den üppige Schmiergeld-Zahlungen fällig werden. Ebenso korrupt sind die Steuerbehörden, die ihre hohen Einkommensteuer-Forderungen gegen reichlich Bargeld auf erträgliche Höhen reduzieren. Mit Schmiergeld lässt sich sogar ein tödlicher Autounfall mit Fahrerflucht aus der Welt schaffen, den die Ehefrau seines Arbeitgebers verursacht hat. Sie überfährt in Delhi nachts im Suff ein Kind auf dem Fahrrad. Balram muss ein Schuld-Anerkenntnis unterschreiben, das dann aber gar nicht benötigt wird. Denn Schmiergeld hilft natürlich auch hier aus der Klemme, die Polizei spricht von mangelhafter Beleuchtung des Rades und stellt die Ermittlungen ein. Um der ewigen Armutsfalle zu entgehen, beschließt Balham eines Tages, seinen Herrn auf einer der Schmiergeld-Fahrten zu töten und mit dem für seine Verhältnisse immensen Geldbetrag unterzutauchen, um sich selbstständig zu machen. Er gründet in Bangalore einen schon bald florierenden Taxidienst für die nächtlich arbeitenden Angestellten in den Callcentern von großen US-Unternehmen.

Diese bitterböse Geschichte ist zutiefst unmoralisch, vermittelt sie doch die fragwürdige Botschaft, der Weg aus dem Elend kann nur durch Gewalt gelingen. Adiga reduziert das Kastensystem auf die sich unversöhnlich gegenüber stehenden Gegensätze einer Bevölkerung zwischen Oben und Unten, Licht und Finsternis. In vielen Szenen wird detailfreudig ein Panorama Indiens gezeichnet, dass mit verstörenden Bildern das unsägliche Elend schildert. Daran ändern auch alle politischen Reformen nichts, die Wähler seien «wie Eunuchen, die über das Kamasutra streiten», heißt es im Roman. Kein Wunder, dass Balram Chinas politisches System für das bessere hält.

Satirisch überzeichnet, aber mit viel schwarzem Humor angereichert, wird hier sarkastisch knapp aus der sozialen Frosch-Perspektive über das von der Bevölkerung her zweitgrößte Volk der Welt berichtet. Dabei steht der Hühnerkäfig als Metapher für die Duldsamkeit des indischen Volkes. Zweifellos ein wichtiges Buch, das auf amüsante Art den Horizont weitet und das Genre Schelmenroman moralisch ad absurdum führt.

Fazit: erfreulich

Meine Website: http://ortaia.de

Ambivalente Familiensaga

Ambivalente Familiensaga

Afropäisch: Mit einem Interrailticket reist der Autor durch Europa, startet an einem 1.10. und muss genau am 31.3. zurück sein, denn er reist auf eigene Kosten, schläft dabei in Hostels, manche Einschränkungen des Komforts inbegriffen. So wird er auch Menschen begegnen, die nicht zu den Besserverdienenden gehören. Nach Plan besucht er europäische Hauptstädte und kleinere Orte im Süden Frankreichs und Spaniens: er folgt damit „seiner afropäischen Achse“. Mal reist er wie ein Flaneur, lässt sich von Zufallsbekanntschaften Geschichten erzählen, deren Informationen wird dann nachgeforscht, mal flicht er eigene Erlebnisse und Gelesenes ein.

Afropäisch: Mit einem Interrailticket reist der Autor durch Europa, startet an einem 1.10. und muss genau am 31.3. zurück sein, denn er reist auf eigene Kosten, schläft dabei in Hostels, manche Einschränkungen des Komforts inbegriffen. So wird er auch Menschen begegnen, die nicht zu den Besserverdienenden gehören. Nach Plan besucht er europäische Hauptstädte und kleinere Orte im Süden Frankreichs und Spaniens: er folgt damit „seiner afropäischen Achse“. Mal reist er wie ein Flaneur, lässt sich von Zufallsbekanntschaften Geschichten erzählen, deren Informationen wird dann nachgeforscht, mal flicht er eigene Erlebnisse und Gelesenes ein.

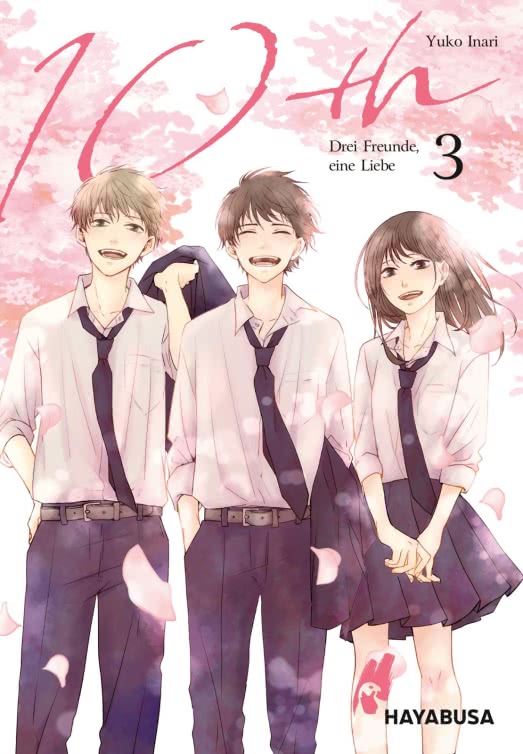

Freundschaft und Liebe – passt das?

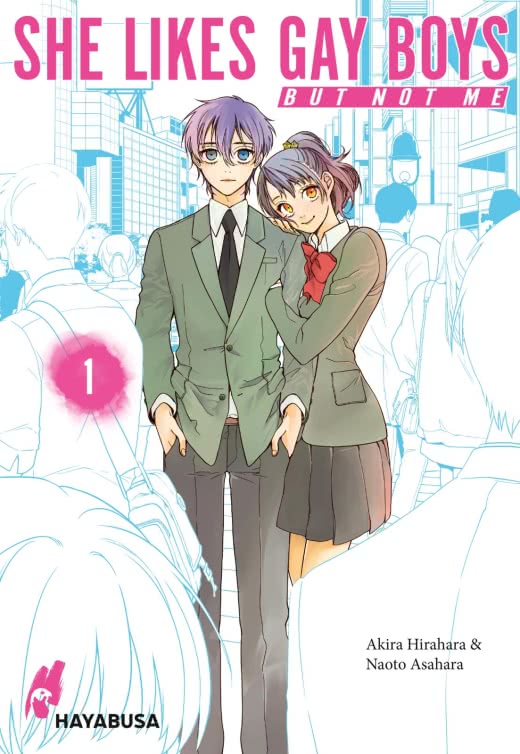

Freundschaft und Liebe – passt das? Coming Out?

Coming Out? Ein Buch wie eine Kathedrale

Ein Buch wie eine Kathedrale Literarischer Schiffbruch

Literarischer Schiffbruch

Bissige Medien-Satire

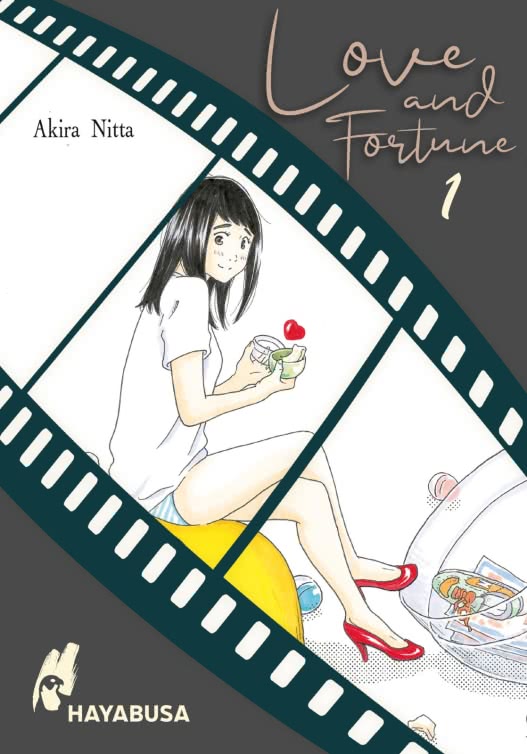

Bissige Medien-Satire Liebe mit Altersunterschied

Liebe mit Altersunterschied

Lob der schlechten Laune. Strudlbrug, Griesgram, Brummbär, Stinkstiefel, Grumpy Old Men, Grantscherm, Nieselprim, Schnoferlzieher, Meckerer, Misanthrop, Gewitter-Ritter, Motzkuh, Trotzkopf, Murrkopf, Malediktologe, Isegrim, … wer sich von diesen Ausdrücken angesprochen fühlt, sollte weiterlesen. Aber es geht in Gerks Sachbuch nicht um Sigmar Polkes großes Schimpftuch, das im MoMA in New York hängt, sondern um eine weit verbreitete, besonders im deutschsprachigen Süden anzutreffende Gemütshaltung, die euphemistisch auch als Parrhesia bezeichnet wird, besser bekannt als schlechte Laune, Mieselsucht, Misophonie, Melancholie, Nostalgie, Ärger, Wut, Unmut, Groll, Verdruss, Mißmut, Lebensüberdruss, Dysthymie, Acedia, Schwermut, Geseiere… Oder auch als Verben: herummosern, motschgern, nörgeln, fuxen, sudern, raunzen, meckern, mürrisch, mieselsüchtig, … . Kennen Sie das?

Lob der schlechten Laune. Strudlbrug, Griesgram, Brummbär, Stinkstiefel, Grumpy Old Men, Grantscherm, Nieselprim, Schnoferlzieher, Meckerer, Misanthrop, Gewitter-Ritter, Motzkuh, Trotzkopf, Murrkopf, Malediktologe, Isegrim, … wer sich von diesen Ausdrücken angesprochen fühlt, sollte weiterlesen. Aber es geht in Gerks Sachbuch nicht um Sigmar Polkes großes Schimpftuch, das im MoMA in New York hängt, sondern um eine weit verbreitete, besonders im deutschsprachigen Süden anzutreffende Gemütshaltung, die euphemistisch auch als Parrhesia bezeichnet wird, besser bekannt als schlechte Laune, Mieselsucht, Misophonie, Melancholie, Nostalgie, Ärger, Wut, Unmut, Groll, Verdruss, Mißmut, Lebensüberdruss, Dysthymie, Acedia, Schwermut, Geseiere… Oder auch als Verben: herummosern, motschgern, nörgeln, fuxen, sudern, raunzen, meckern, mürrisch, mieselsüchtig, … . Kennen Sie das?

Androgynität

Androgynität