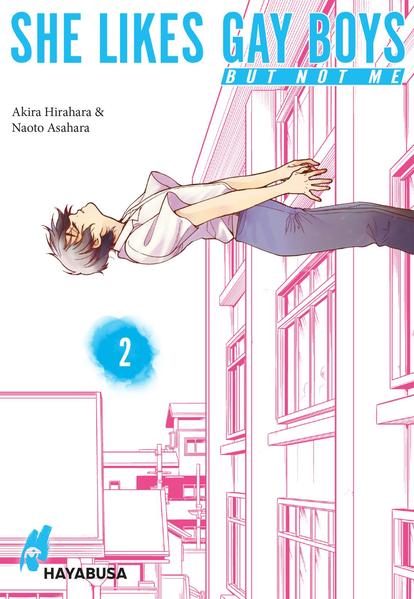

Gefühlschaos

Gefühlschaos

Hinase erholt sich von dem Autounfall, den sier gehabt hat. Dabei hat sier einen Traum, in dem Ritsu und Shiori die Geschlechter getauscht haben. Die Gefühle sowie der Traum verwirren Hinase, zumal beide Freund*innen im Traum nicht die Schwierigkeiten bzgl. der Geschlechterrollen haben, die ihnen jetzt zu schaffen machen. Hinase sieht beim Warten auf ein Date mit Ritsu diese versehentlich in Unterwäsche, was nicht unbedingt zur Klärung der Gefühle beiträgt, ebenso das Händchenhalten mit ihr. Auch mit Shiori ist die Sache nicht einfacher. Und Hinase will eigentlich gar kein Geschlecht annehmen müssen, weil sier mit sich auch so zufrieden ist.

Währenddessen findet Shiori heraus, dass es auch noch einen anderen genderlosen Menschen gibt, der ungefähr in Hinases Alter sein könnte. Er trifft sich mit dessen Freundin, um mehr über sien herauszufinden. Für Shiori und Ritsu stellt sich aber noch eine ganz andere Frage: Würde Ritsu Hinase immer noch lieben, wenn Hinase das gleiche Geschlecht wie sie annehmen würde? Oder würde Shiori Hinase als Mann und Boyfriend akzeptieren? Oder was wäre gewesen, hätte sich Ritsu für das Dasein als Junge entschieden und Hinase wäre ein Mädchen geworden? Und warum fühlt sich Hinase schlecht, weil Shiori sier anscheinend nicht mehr daten will?

Hinterfragen der Rollenklischees und Weitung des Blicks auf andere Lebensrealitäten

Die beiden Bände liefern viel Stoff zum Nachdenken über die Situation „Was wäre, wenn?“. Pubertierende sind sowieso schon körperlich und seelisch hormonbedingt und entwicklungstechnisch im gefühlsmäßigen und sonstigen Chaos, was hier noch weiter ausgeweitet wird durch das Hinterfragen der Geschlechterrollen und ob das Geschlecht überhaupt eine Rolle spielt, wenn man liebt. Die Alternative History beinhaltet also auch innerhalb ihrer Story durch Träume und Gedankenspiele eigene Alternative-Historys, die den Blick fast schon philosophisch weiten. Man bekommt als Leser*in eine Ahnung davon, wie sich z.B. Menschen fühlen müssen, die genetisch beide Geschlechter in sich tragen und in einer Gesellschaft aufwachsen, die mit streng definierten Rollenbildern strickt zwischen männlich und weiblich unterscheiden. Die Rollenklischees werden dementsprechend in dem Manga hinterfragt, was eine gute Sache ist, um Leid zu vermeiden und den Blick auf bessere Lebensbedingungen zu lenken. Denn die Welt ist schon von Natur aus auf Biodiversität ausgelegt und lässt sich nur bedingt in Schemata pressen – das widerspricht dem Überlebensprinzip der Natur, deren Erfolgsrezept Vielfalt und Komplexität ist.

Definitiv empfohlen, denn die Reihe regt vielfältig zum Nachdenken und Hinterfragen der eigenen Realität an!

Ein verhängnisvoller Besuch

Ein verhängnisvoller Besuch Der Turm schützt uns

Der Turm schützt uns Entscheidungen sind nicht immer leicht

Entscheidungen sind nicht immer leicht Rundum gesunder Hafer

Rundum gesunder Hafer Hochaktuell

Hochaktuell

Literatur-Skandal

Literatur-Skandal

Hintersinnige Heimkehrer-Geschichte

Hintersinnige Heimkehrer-Geschichte

Und täglich grüßt das Murmeltier

Und täglich grüßt das Murmeltier