Sacred Sites. Die Reihe “Bibliothek der Esoterik”, die im TASCHEN Verlag verlegt wird, präsentiert “Orte der Andacht. Eine visuelle Erkundung der bedeutendsten Kultstätten“. Sacred Sites widmet sich dem menschlichen Bedürfnis nach Spiritualität durch eine visuelle Pilgerreise zu Bergen, Pyramiden oder Kathedralen. Mit vielen Essays, Interviews und mehr als 400 Bildern werden heilige Orte besucht. Darunter antike Tempel ebenso wie moderne Werke der Land Art.

Sacred Sites. Die Reihe “Bibliothek der Esoterik”, die im TASCHEN Verlag verlegt wird, präsentiert “Orte der Andacht. Eine visuelle Erkundung der bedeutendsten Kultstätten“. Sacred Sites widmet sich dem menschlichen Bedürfnis nach Spiritualität durch eine visuelle Pilgerreise zu Bergen, Pyramiden oder Kathedralen. Mit vielen Essays, Interviews und mehr als 400 Bildern werden heilige Orte besucht. Darunter antike Tempel ebenso wie moderne Werke der Land Art.

Sakrale Geometrie und Architektur

Jessica Hundley, Autorin, Filmemacherin und Journalistin, erkundet in vorliegender Publikation Themen der Counterculture mit einem Fokus auf die metaphysischen, psychodelischen und magischen Aspekte. Hundley hat schon für die Vogue, Rolling Stone und die New York Times geschrieben, aber auch schon Bücher über Künstler wie Dennis Hopper, David Lynch und Gram Parsons veröffentlicht. Für Sacred Sites bekam sie Zugang zu Privatsammlungen, Bibliotheken und Museen aus aller Welt, die ihr Exponate zur Verfügung stellten. Werke der Moderne ebenso wie Archivbilder dokumentieren das Streben nach einem spirituellen Zugang zu unserer Welt, dem man natürlich auch durch (Tag-)Träume und Albträume auf die Spur kommen kann, um sich so selbst in Beziehung zum Göttlichen zu setzen.

Jessica Hundley, Autorin, Filmemacherin und Journalistin, erkundet in vorliegender Publikation Themen der Counterculture mit einem Fokus auf die metaphysischen, psychodelischen und magischen Aspekte. Hundley hat schon für die Vogue, Rolling Stone und die New York Times geschrieben, aber auch schon Bücher über Künstler wie Dennis Hopper, David Lynch und Gram Parsons veröffentlicht. Für Sacred Sites bekam sie Zugang zu Privatsammlungen, Bibliotheken und Museen aus aller Welt, die ihr Exponate zur Verfügung stellten. Werke der Moderne ebenso wie Archivbilder dokumentieren das Streben nach einem spirituellen Zugang zu unserer Welt, dem man natürlich auch durch (Tag-)Träume und Albträume auf die Spur kommen kann, um sich so selbst in Beziehung zum Göttlichen zu setzen.

Library of Esoterica: Sacred Sites

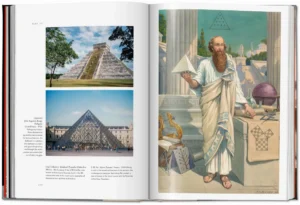

Faszinierend ist auch die Übereinstimmung vieler sakraler Gegenstände in den unterschiedlichsten Kulturen. So kommen etwa die Pyramiden, Monumente für eine Vielzahl von Göttern, sowohl in Afrika als auch Südamerika vor. Eine kosmische, sakrale Geometrie und Architektur ist aber auch in den marmornen Heiligtümern, die für die griechischen und römischen Göttinnen erbaut wurden, zu finden. Ebenso in windgepeitschten Bergklöstern des alten Asiens und in den Felsenwohnungen der Ureinwohner des amerikanischen Südwestens. Natur, Kunst, Schönheit stehen im Zentrum des fünften Bands der TASCHEN Reihe “Library of Esoterica” und zeichnet sich durch eine ästhetische sowie essayistische Annäherungsweise aus.

Ein spiritueller Ort des Rückzugs für jedermann

“Your sacred space“, meinte Joseph Campbell in seinen Reflections on the Art of Living 1993, “is where you can find yourself again and again. You really don’t have a sacred space, a rescue land, until you find somewhere to be that’s not a wasteland, some field of action where there is a spring of ambrosia – a joy that comes from inside, not something external that puts joy into you – a place that lets you experience your own will and your own intention and your own wish so that, in small, the Kingdom is there. I think everybody, whether they know it or not, is in need of such a place.” Wer sich – zumindest auf den Seiten dieses Buches – auf eine spirituelle Reise zu Heiligen Stätten durch die Kontinente und Jahrhunderte begeben möchte, wird vielleicht sogar einen Hinweis finden, wo er/sie sich selbst so einen heiligen Raum einrichten könnte.

“Your sacred space“, meinte Joseph Campbell in seinen Reflections on the Art of Living 1993, “is where you can find yourself again and again. You really don’t have a sacred space, a rescue land, until you find somewhere to be that’s not a wasteland, some field of action where there is a spring of ambrosia – a joy that comes from inside, not something external that puts joy into you – a place that lets you experience your own will and your own intention and your own wish so that, in small, the Kingdom is there. I think everybody, whether they know it or not, is in need of such a place.” Wer sich – zumindest auf den Seiten dieses Buches – auf eine spirituelle Reise zu Heiligen Stätten durch die Kontinente und Jahrhunderte begeben möchte, wird vielleicht sogar einen Hinweis finden, wo er/sie sich selbst so einen heiligen Raum einrichten könnte.

Spirituelle Inspiration aus der Welt

Für Inspiration sorgt die vorliegende reich bebilderte Publikation, die zu den Pyramiden Ägyptens ebenso führt wie nach Stonehenge oder ins mythische Indien. Die rätselhaften Nazca Lines werden besucht und abgebildet und interessante Texte erklären die Zusammenhänge. Faszinierende Orte, die es entweder tatsächlich gibt oder von der Fantasie eines Menschen erschaffen wurden. Jessica Hundley hat sich schon durch viele andere Publikationen beim TASCHEN Verlag profiliert und steht für gleich bleibende Qualität. Eine spirituelle Reise zu alten Kulturen und jenen Resten davon, die in jedem von uns noch vorhanden sind.

Jessica Hundley

Sacred Sites. The Library of Esoterica

2024, Hardcover, quarterbound, 17 x 24 cm, 1.77 kg, 520 Seiten

ISBN 978-3-8365-9060-0

TASCHEN

€ 30

Vom Sinnsucher zum Bauernknecht

Vom Sinnsucher zum Bauernknecht

Bei unserem Besuch in den Gärten von Beth Chatto und Christopher Lloyd (Christo) entdeckte ich das Buch Dear Friend and Gardener, die Korrespondenz der beiden, die, wie sich dann herausstellte, nur von 1996 und 1997 währte. Darin schwärmten sie von ihrem gemeinsamen Reisen in den vergangenen Jahrzehnten. Darüber wollte ich mehr lesen. Und dann war da noch etwas:

Bei unserem Besuch in den Gärten von Beth Chatto und Christopher Lloyd (Christo) entdeckte ich das Buch Dear Friend and Gardener, die Korrespondenz der beiden, die, wie sich dann herausstellte, nur von 1996 und 1997 währte. Darin schwärmten sie von ihrem gemeinsamen Reisen in den vergangenen Jahrzehnten. Darüber wollte ich mehr lesen. Und dann war da noch etwas: Nervige Arabesken

Nervige Arabesken Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten

Set the Night on Fire. 1965, Venice Beach, California: vier illustre Gestalten gründen eine der aufsehenerregendsten Bands der Sechziger. Vor allem ihr Leadsänger Jim Morrison zieht die Aufmerksamkeit der sensationsgeilen Medien auf sich. 1967 ihr erster Durchbruch mit der Number 1 Hit Single Light My Fire. Geschrieben hat diesen Song Robby Krieger, der Gitarrist, der in vorliegender Autobiographie seine Sicht der Dinge darlegt.

Set the Night on Fire. 1965, Venice Beach, California: vier illustre Gestalten gründen eine der aufsehenerregendsten Bands der Sechziger. Vor allem ihr Leadsänger Jim Morrison zieht die Aufmerksamkeit der sensationsgeilen Medien auf sich. 1967 ihr erster Durchbruch mit der Number 1 Hit Single Light My Fire. Geschrieben hat diesen Song Robby Krieger, der Gitarrist, der in vorliegender Autobiographie seine Sicht der Dinge darlegt. Nach den Autobiographien von Ray Manzarek und John Densmore, den beiden anderen Gründungsmitgliedern, ist nun auch mit großem zeitlichen Abstand auch Robby Kriegers Lebensbeichte erschienen. Denn es geht bei weitem nicht nur um die Doors, in seiner Autobiographie, Robby hatte auch ein Leben außerhalb und nach den Doors. Denn 1969, nur vier Jahre nach der Gründung der Band, war eigentlich alles schon wieder vorbei. Der Miami-Vorfall hatte die Band an den Rand ihrer Existenz gebracht und Jim Morrison wäre eventuell sogar im Gefängnis gelandet, wäre er nicht noch vor Prozessende am 3. Juli 1971 in Paris an einem Herzinfarkt in der Badewanne gestorben. Oder war es doch das Heroin, das seine Freundin und Langzeitlebensgefährtin Pamela Courson ihm verabreichte? Robby Krieger hält nicht hinter dem Berg, dass auch er die fatale Droge damals konsumierte. Genauso wie Kokain, Marihuana und LSD. Letztere, die sog. bewusstseinserweiternde Droge, war bei Gründung der Doors sogar noch legal. Alle hatten es damals probiert.

Nach den Autobiographien von Ray Manzarek und John Densmore, den beiden anderen Gründungsmitgliedern, ist nun auch mit großem zeitlichen Abstand auch Robby Kriegers Lebensbeichte erschienen. Denn es geht bei weitem nicht nur um die Doors, in seiner Autobiographie, Robby hatte auch ein Leben außerhalb und nach den Doors. Denn 1969, nur vier Jahre nach der Gründung der Band, war eigentlich alles schon wieder vorbei. Der Miami-Vorfall hatte die Band an den Rand ihrer Existenz gebracht und Jim Morrison wäre eventuell sogar im Gefängnis gelandet, wäre er nicht noch vor Prozessende am 3. Juli 1971 in Paris an einem Herzinfarkt in der Badewanne gestorben. Oder war es doch das Heroin, das seine Freundin und Langzeitlebensgefährtin Pamela Courson ihm verabreichte? Robby Krieger hält nicht hinter dem Berg, dass auch er die fatale Droge damals konsumierte. Genauso wie Kokain, Marihuana und LSD. Letztere, die sog. bewusstseinserweiternde Droge, war bei Gründung der Doors sogar noch legal. Alle hatten es damals probiert. Für Jim Morrison war es laut Robby Krieger nur eine Möglichkeit seine Grenzen zu testen. Meistens testete er seine Grenzen aber an seinen Bandenmitgliedern, wie Robby verschmitzt bemerkt. “The worst hair in Rock’n’Roll” lautet seine bescheidene, selbstironische Selbstbeschreibung. Immerhin hatte Robby die größten Hits der Doors geschrieben, seinen süffisanten Humor beweist er auch in seiner Autobiographie. Etwa wenn er erzählt, dass es “Light My Fire” – immerhin der größte Hit der Doors – niemals ohne die Coverversion von José Feliciano “in den Orbit” geschafft hätte. Offene Worte findet Robby auch über seinen Zwillingsbruder Ronny, seine Eltern oder seine Beziehungen: “Or when I contracted crabs (Filzläuse, AP). What can I say? It was the sixties, man.”

Für Jim Morrison war es laut Robby Krieger nur eine Möglichkeit seine Grenzen zu testen. Meistens testete er seine Grenzen aber an seinen Bandenmitgliedern, wie Robby verschmitzt bemerkt. “The worst hair in Rock’n’Roll” lautet seine bescheidene, selbstironische Selbstbeschreibung. Immerhin hatte Robby die größten Hits der Doors geschrieben, seinen süffisanten Humor beweist er auch in seiner Autobiographie. Etwa wenn er erzählt, dass es “Light My Fire” – immerhin der größte Hit der Doors – niemals ohne die Coverversion von José Feliciano “in den Orbit” geschafft hätte. Offene Worte findet Robby auch über seinen Zwillingsbruder Ronny, seine Eltern oder seine Beziehungen: “Or when I contracted crabs (Filzläuse, AP). What can I say? It was the sixties, man.” Falsch erzählt, aber gut erfunden

Falsch erzählt, aber gut erfunden Da capo

Da capo

Blutorangen. Der Gastrosoph Peter Peter glänzte schon durch eine prämierte Kulturgeschichte der italienischen Küche sowie Literaturguides zu Sizilien und Neapel. In seinem neuen Werk, Blutorangen, widmet er sich ganz der wichtigsten Frucht des Südens: der Zitrone.

Blutorangen. Der Gastrosoph Peter Peter glänzte schon durch eine prämierte Kulturgeschichte der italienischen Küche sowie Literaturguides zu Sizilien und Neapel. In seinem neuen Werk, Blutorangen, widmet er sich ganz der wichtigsten Frucht des Südens: der Zitrone. Glückliches Polen

Glückliches Polen

Bei der Wahrheit Gottes

Bei der Wahrheit Gottes

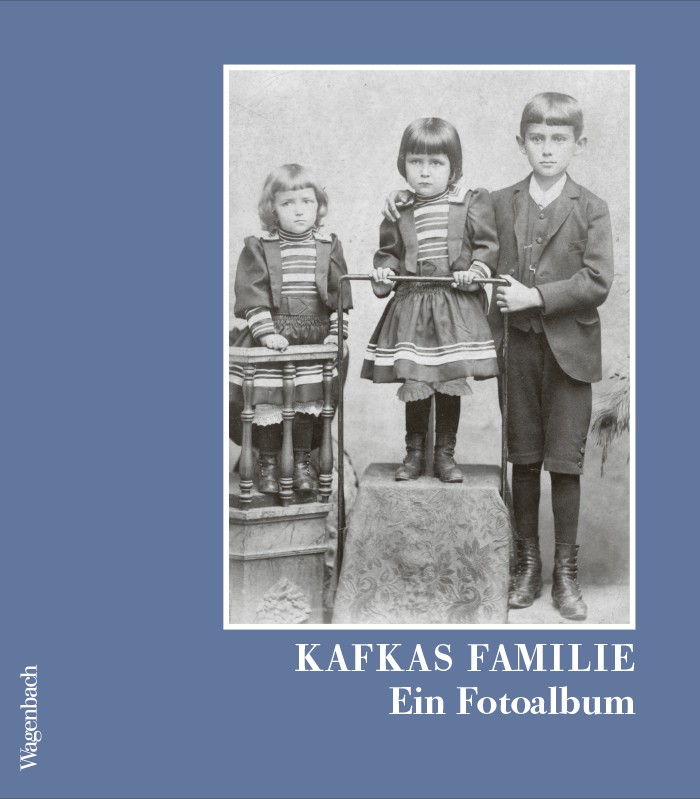

Kafkas Familie. Ein Fotoalbum. Vor 100 Jahren starb Franz Kafka an einer Lungentuberkulose im Sanatorium in Kierling, Österreich, kurz vor seinem 41. Geburtstag. Zum traurigen Jubiläum erscheint eine Vielzahl an Kafka Publikationen in den unterschiedlichsten Verlagen und in vielen Ausführungen. “Kafkas Familie. Ein Fotoalbum” sticht heraus und zeigt den Einzelgänger als Familienmenschen, der er zwar nicht sein wollte, aber dennoch war.

Kafkas Familie. Ein Fotoalbum. Vor 100 Jahren starb Franz Kafka an einer Lungentuberkulose im Sanatorium in Kierling, Österreich, kurz vor seinem 41. Geburtstag. Zum traurigen Jubiläum erscheint eine Vielzahl an Kafka Publikationen in den unterschiedlichsten Verlagen und in vielen Ausführungen. “Kafkas Familie. Ein Fotoalbum” sticht heraus und zeigt den Einzelgänger als Familienmenschen, der er zwar nicht sein wollte, aber dennoch war.