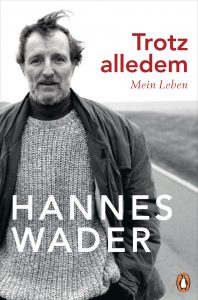

Liedermacher Hannes Wader beginnt seine umfangreiche Lebensgeschichte mit einer charmanten Flunkerei: Er schreibe nicht gern! Wer das wirklich glaubt, kennt Wader schlecht. Denn tatsächlich verdichtet der Meister seit mehr als einem halben Jahrhundert sein Leben und seine Erfahrungen in Songtexten, die Generationen berühren. Und anhand eben dieser Liedtexte bannt Wader sein ungewöhnliches Leben auf 591 mitreißende Seiten. Weiterlesen

Archiv

Trotz alledem

Kintsugi

Nicht bewältigtes, narratives Chaos

Nicht bewältigtes, narratives Chaos

Unter den drei Debüt-Romanen auf der Shortlist des diesjährigen Frankfurter Buchpreises ist auch «Kintsugi» von Miku Sophie Kühmel, eine kammerspielartige Geschichte vom Zerbrechen langjähriger Beziehungen. Auf Brüche spielt schon der Buchtitel an, ‹kintsugi›, klärt das Nachwort auf, ist «das kunsthandwerk, zerbrochenes porzellan mit gold zu reparieren», wie dort in Kleinschrift? erläutert wird. Ein ästhetisches Zen-Prinzip, bei dem die Einfachheit und die Wertschätzung der Fehlerhaftigkeit im Mittelpunkt stehen, was, auf den Roman übertragen, auf die Brüche in langjährigen menschlichen Beziehungen verweist, eine ganz ähnlich schon von Goethe in seinen «Wahlverwandtschaften» thematisierte Problematik.

Das schwule Pärchen mit Max, einem charismatischen Archäologen, und Reik, einem nicht minder charismatischen und erfolgreichen Maler, beide im mittleren Alter, feiert das zwanzigjährige Bestehen seiner Beziehung in der Einsamkeit ihres kleinen Landhauses an einem See in der Uckermark. Als Gäste für das Wochenende haben sie nur den Klavierspieler Tonio eingeladen, ihren ältesten Freund, und dessen achtzehnjährige Tochter, für die sie seit ihrer Geburt liebevoll eine vaterähnliche Rolle übernommen haben. Pega, zweifache Ziehtochter also, hatte quasi drei Väter, aber keine Mutter. Sie ist das Ergebnis eines One Night Stands des damals noch völlig unerfahrenen Tonio mit einer älteren Frau, die er dann überredet hat, nicht abzutreiben und ihm das Kind zu überlassen, er wolle es allein aufziehen. Seither hat er sie nie wieder getroffen, und auch Pega kennt ihre Mutter nicht. Mit seinem Jugendfreund Reik hatte der bisexuelle Tonio früher ebenfalls eine Beziehung, bis der dann in Max seinen Partner fürs Leben gefunden hat.

Dem Figurenensemble entsprechend ist der Roman in vier Abschnitte aufgeteilt, mit jeweils einem anderen, sprachlich stimmig angelegten Ich-Erzähler, aus dessen Perspektive über das Geschehen während dieses Wochenendes und, in Rückblenden, über die gemeinsame Lebenszeit berichtet wird. Zwischen diese Kapitel eingeschoben sind jeweils kurze, drehbuchartige Szenen im Landhaus, welche die Gespräche des Quartetts beim gemeinsamen Essen zum Inhalt haben. Die Erzählung legt den Schwerpunkt auf das psychologische Geflecht des patchworkartigen Figurenensembles, welches mit seinen Makeln und Rissen in den Beziehungen Fragen und Zweifel heutiger Liebesbeziehungen und Lebenskonzepte aufwirft. Es geht dabei neben der dominanten, psychologischen Nabelschau um Sexualität, Eifersucht, Bindungsfähigkeit, Elternschaft und Karriere. Leitmotivisch für die Brüche in den Beziehungen der vier Protagonisten steht dabei das von Max in einem Wutanfall zertrümmerte, wertvolle Teeservice, über das es im letzten Satz, nach der kunstvollen Reparatur à la ‹kintsugi› heißt: «Und an den Stellen, wo die Risse waren, die Splitter, die Brüche, glänzt in verästelten Linien das Gold wie Adern aus Licht».

Die psychologische Dominanz in Miku Sophie Kühmels außerdem auch noch ziemlich redundanten Roman schmälert das Leseerlebnis erheblich, was insbesondere deshalb bedauerlich ist, weil sie ihre Figuren und deren seelische Deformationen durchaus stimmig zu beschreiben versteht. Die komplexe Konstellation der Beziehungen, – schwules Paar, kumpelhafte Vater/Tochter-Beziehung, Pegas Verführungsversuch an Max -, lassen diese spirituell aufgeladene Geschichte deutlich überkonstruiert erscheinen, weniger wäre hier mehr gewesen. Fraglich ist auch, ob man einer mutmaßlich überwiegend heterosexuellen Leserschaft die schwulen Geschlechtspraktiken derart drastisch vor Augen führen muss, wie es die junge Autorin hier tut, – aus welchen Gründen auch immer! Mit seiner ausufernden Komplexität landet dieser überambitionierte Roman, in dem alles auserzählt ist ohne jede Leerstelle, zudem adjektiv- und metaphernlastig mit einer blumigen Sprache und überladenen Symbolik, in einem nicht bewältigten, narrativen Chaos. Schade!

Fazit: mäßig

Meine Website: http://ortaia.de

Mein Jahr in der Niemandsbucht

Nichts für «Lesefutterknechte»

Nichts für «Lesefutterknechte»

Im riesigen Œuvre von Peter Handke stellt «Mein Jahr in der Niemandsbucht» mit dem Untertitel «Ein Märchen aus den neuen Zeiten» das Opus magnum dar. Das 1994 erschienene Buch ist autobiografisch geprägt, es beschäftigt sich mit dem mühsamen Selbstfindungsprozess eines Schriftstellers. Handke ist mit dem diesjährigen Nobelpreis geehrt worden «für ein einflussreiches Werk, das mit sprachlichem Einfallsreichtum Randbereiche und die Spezifität menschlicher Erfahrungen ausgelotet hat». Als Enfant terrible der österreichischen Literatur ist er wegen seiner politischen – um ein auf Tolstoi gemünztes Wort von Thomas Mann zu benutzen – «Riesentölpelei», die Balkankriege betreffend, erneut heftig umstritten. Was die Spannung vor der Bekanntgabe der diesmal ja zwei Preisträger anbelangt, hat Dennis Scheck erklärt, er nehme an, «dass sich Reinhard Mey in der Nähe seines Telefons aufgehalten habe», damit süffisant auf die umstrittene Preisvergabe an Bob Dylan anspielend. Rein literarisch ist Peter Handke allerdings unumstritten, er ist geradezu eine Lichtgestalt der zeitgenössischen deutschsprachigen Literatur, von niemandem übertroffen. Der vorliegende, als Märchen deklarierte Band aus der Mitte seiner Schaffenszeit ist ein eindrucksvoller Beleg dafür.

Gregor Keuschnig, der fiktive Ich-Erzähler, ist auf der Suche nach seinem Platz in der Welt. «Einmal in meinem Leben habe ich bis jetzt die Verwandlung erfahren», lautet der erste Satz, der verzweifelnde Held befindet sich in einer Lebens- und Schaffenskrise. In der nahen Zukunft 1997 angesiedelt, handelt es sich dabei in erster Hinsicht um ein zu schreibendes Buch, das der nahe Paris in einem Vorort allein wohnende, von seiner Frau verlassene Chronist zu schreiben gedenkt, er hat sich ein Jahr Zeit für diese Klausur über sein verfehltes Leben genommen. Als seine «Niemandsbucht» bezeichnet er das in einem Wald jenseits der Seine-Höhenzüge gelegene Tal, in dem der Österreicher sich vor Jahren ein Haus gekauft hat. In einem breit angelegten Erinnerungsprozess beschreibt der meist im Freien, an verschiedenen Plätzen im Wald sitzende Schriftsteller minutiös seine Suche nach dem Wesen der Dinge und Begebenheiten, dabei einer Ästhetik folgend, die den Prozess der Wahrnehmung als solchen im Fokus hat. Die erhabensten Momente sind für ihn die Augenblicke, in denen er sich mit dem, was er unermüdlich erschaut hat, in stillem Einklang befindet.

Im mittleren Teil dieses Buches vom Scheitern werden märchenartig die Geschichten seiner sieben auf der ganzen Welt herumstreunenden Freunde dargestellt, zu denen er auch seinen Sohn zählt. Auf die Kritik seiner Frau an seinem sehr speziellen, anspruchsvollen Schreibstil reagierte er gereizt: «Und wenn ich dann weiterwetterte gegen die Bücher, die keinen Erzähler mehr hätten, sondern einen Conférencier, gegen alle die Lesefutterknechte mit einem so aufbereiteten Stoff, dass daran mehr zu lesen bliebe, meinte sie, neidisch sei ich auch». Die Problematik dieser in sich selbst kreisenden, narrativen Form wird überreich kompensiert durch eine fast unglaubliche sprachliche Präzision, eine üppige, oft verblüffende Wortgewalt. Diese im Kern spröde Beschreibungskunst widmet sich gleichermaßen detailliert und gekonnt der Natur und den Dingen wie auch den Menschen und der Gesellschaft in ihrem Wesen, – Politik, Ökonomie oder Psyche werden dabei rigoros ausgeblendet. Letzteres aber gilt nicht für ihn selbst, als Solipsist beschäftigt er sich unablässig mit sich selbst, mit jeder noch so kleinsten Regung seines depressiv veranlagten Gemüts.

Diese Utopie des Erzählens ohne Handlung ist für den Leser ein strenges Exerzitium, in dem der langatmige Umweg das Ziel ist. Also nichts für «Lesefutterknechte», bei denen allein der Plot zählt und nicht eine Sprachkunst, welche die stimmigen Bilder im Kopf sinnlich durch Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken zu ergänzen vermag, – fürwahr eine selten anzutreffende narrative Fähigkeit!

Fazit: lesenswert

Meine Website: http://ortaia.de

Asterix: Die Tochter des Vercingetorix

„Hinkelsteine und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems“,ruft der Sohn des Dorfschmieds, Automatix, Asterix und Obelix entgegen: auch im berühmten Gallischen Dorf will eben eine neue Generation ans Ruder, die sich gegen die Ansichten der Alten zur Wehr setzt. Und wer ist für diese „Verwirrung der Gefühle“ verantwortlich? Natürlich ein Mädchen!

„Hinkelsteine und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinesystems“,ruft der Sohn des Dorfschmieds, Automatix, Asterix und Obelix entgegen: auch im berühmten Gallischen Dorf will eben eine neue Generation ans Ruder, die sich gegen die Ansichten der Alten zur Wehr setzt. Und wer ist für diese „Verwirrung der Gefühle“ verantwortlich? Natürlich ein Mädchen!

Prominenter Gast in Asterix’ Dorf

Adrenaline, die Tochter des Vercingetorix, wird dem kleinen gallischen Dorf an der Grenze zu den Römerlagern Babaorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum anvertraut. Und wer wäre besser dazu geneigt, diese wertvolle Person zu beaufsichtigen, als das Dorf von Majestix? Adrenaline soll nämlich Julius Cäsar ausgeliefert werden und von ihm „zwangsromanisiert“ werden, eine gängige Praxis der Römer, um neue Verbündete zu gewinnen: divide et impera! Aber ein Verräter namens „Mieschtriksch“ (Vorsicht! Nomen est omen!) will sie entführen und sie den Römern ausliefern. Und noch so ein herrlicher Dialog darf hier verraten werden, denn auch die Römer haben allesamt lustige Namen: „Kurzer Zwischenstand, Rundheraus?“,frägt der Centurio seinen Offizier, dieser antwortet: „In der Schwebe, O Flocircus.“

Asterix: Adrenaline und Dopamine

Dazwischen tummeln sich wieder eine Menge Raufereien zwischen dem Schmied Automatix und dem Fischhändler Verleihnix und da es auch im gallischen Dorf bald einen Generationenwechsel geben muss natürlich auch zwischen den Söhnen der beiden. Adrenaline ist zwar etwas älter als die Dorfjugend, aber bald schon hat sie sich einen eigenen Fluchtplan mit den Jungs des Dorfes organisiert. Sie büxt nämlich gerne aus (O-Ton). Adrenaline steht auf gotische Klamotten und spricht kein Arvernisch, da sie in Lutetia (Paris) versteckt worden war. Aber sie versteht sich dafür wunderbar mit den Piraten, deren Schiff natürlich auch in dieser Episode dem Untergang geweiht ist. Doch dann ergibt sich auch noch eine andere Mitfahrgelegenheit: Letitbix. Und schon bald gibt es eine Tochter mit Namen Dopamine und für die Gallier ein weiteres Festmahl mit einem geknebelten Troubadix und vielen gebratenen Wildschweinen.

Alles in allem ein rundes Abenteuer, das zeigt, dass das Altern zwar ein bedrohlicherer Feind ist als die Römer, aber auch eine andere Generation den Widerstand gegen diese zu übernehmen bereit ist. Sofern sie sich einige werden, die Jungen und die Alten.

Die neuen Abenteuer von Asterix sind im deutschsprachigen Raum bei Egmont Ehapa Media erscheinen. Copyright: ASTERIX®- OBELIX®- IDEFIX® / © 2019 LES EDITIONS ALBERT RENE

Jean-Yves Ferri/Didier Conrad

Die Tochter des Vercingetorix

Asterix Band 38 Goscinny/Uderzo

ISBN: 978-3-7704-3638-5

Egmont Ehapa Media Verlag

Und der Zukunft zugewandt

Auf den Lügen aufgebaut

Antonia lebt seit zehn Jahren im Arbeitslager in Workuta. Als Kommunistin ist sie vor Hitler in die Sowjetunion geflohen, nicht in die Länder des Klassenfeindes. Und wurde wegen »Spionage« verurteilt. Ihr Mann wurde erschossen, weil er aus dem Lager ausbrach, um seine Tochter zu sehen.

1952 kommt sie frei. Als einzige Überlebende der kommunistischen Gruppe, mit der sie geflohen ist. In der DDR empfängt man sie freundlich, ihr wird eine Wohnung gestellt, sie erhält eine leitende Stellung. Die Kommunisten der SED haben ein schlechtes Gewissen.

Und sie wollen Stalins Säuberungen und Verbrechen geheimhalten. Sie muss eine Erklärung unterschreiben, dass sie niemandem erzählt, dass sie im Lager war und die Schergen der Kommunisten ihren Mann erschossen haben. Ohne Grund, in einem Verfahren, in dem es keine Verteidigung gab und das Urteil vorab feststand.

Wenn das bekannt wird, nützt es dem Klassenfeind, so die Begründung. Erzählt sie die Wahrheit, macht sie sich strafbar. Der Aufbau des Sozialismus ist auf Lügen aufgebaut. Heute würde man sagen: Fake News sind das Fundament.

Antonia glaubt weiter an den Kommunismus. Sie unterschreibt, dass sie nichts sagen wird. Und setzt sich für die neue Gesellschaft ein.

Beim Tod Stalins feiert sie mit Mithäftlingen. Und trinkt und ihr Liebhaber erfährt die Wahrheit. Die SED schlägt zu, sie landet im Knast.

Der Film greift die Lebenslügen der DDR auf. Was man sagen durfte und was nicht, was man wahrnehmen durfte und was nicht.

Die Lügen vergifteten den Staat. Sie sollten dem Sozialismus nützen und trugen doch und gerade deswegen zu seinem Untergang bei. Wer Probleme unter den Teppich kehrt, nicht über sie spricht, kann sie nicht lösen. Deshalb ist Meinungsfreiheit so eine Erfolgsstory. Und so nötig.

Großartige Schauspieler, ein hervorragendes Drehbuch und ein ebensolcher Film setzen all denen ein Denkmal, die so oft vergessen wurden. Den Kommunisten, die eine bessere Gesellschaft schaffen wollten und von dieser verraten wurden. Nicht vom Klassenfeind. Sondern von den eigenen Genossen und der eigenen Partei.

Ich gestehe, ich habe geweint, als ich aus dem Kino kam. Immerhin stamme ich auch aus der Generation 68, die den Sozialismus so verehrte. Und habe die vielen erlebt, die die Geschichte einfach nicht wahrhaben wollten, in DKP, den K-Gruppen, anderen linken Organisationen. Die in der Kneipe die Verbrechen zugaben und sie in der Öffentlichkeit und ihren Zeitungen leugneten. Und die sich heute immer noch im Verschweigen üben.

Mein Dank an die Filmemacher, die Schauspieler und alle die anderen, die zum Gelingen dieses Films beigetragen haben.

Und danke an die Tilsiter Lichtspiele, in dessen Minikino ich den Film sehen durfte!

Lavinia

Überstrapazierte Emotionslosigkeit

Überstrapazierte Emotionslosigkeit

Den Romantitel «Lavinia» hat Dagmar Leupold, wie sie im Interview erklärte, dem Eneas-Roman des mittelalterlichen Schriftstellers Heinrich von Veldeke entlehnt. In dessen Geschichte wird die Figur der Lavinia, deren Minne in Form eines Monologs erzählt ist, einerseits als bezaubernd und rein, andererseits aber als selbstsicher und trotzig dargestellt. «Mein Roman ist sozusagen Echo auf diesen Minnemonolog», hat die Autorin erklärt.

«Wer ergründen will, muss herab» lautet beziehungsreich der erste Satz. Als Sturz durch die Zeit angelegt, enthält der Roman den «Fall» nicht nur im Wortstamm sämtlicher, rückwärts gezählter Kapitelüberschriften, beginnend mit «Überfallen» im 25. Stockwerk eines New Yorker Hochhauses und countdownartig endend bei «1. Wutanfall», sondern auch im Titelbild mit seinen senkrecht herab fallenden Buchstaben. Die solcherart Sprachspiele liebende Autorin benennt denn auch die Lebensstationen ihrer Heldin nicht mit Ortsnamen, sondern mit den Flüssen, an denen sie liegen. «Von der Lahn zum Neckar, vom Neckar zum Arno, vom Arno zum Hudson» heißt es da bei einem Resümee der Ich-Erzählerin. Das beherrschende Thema dieses Romans sind die Abgründe und Verluste im Leben von Lavinia, denen es sich zu widersetzen gilt, dargestellt als lawinenartiger – wenn mir dieses Wortspiel erlaubt ist – Rutsch durch die Zeit mit all den Spuren, die davon historisch zurückbleiben.

Gleich zu Beginn wird die Protagonistin zunächst aber erst mal von Besuchern um ihre preiswerte Sozialwohnung beneidet, mit traumhaftem «Blick über den Hudson im Westen und die Miss Liberty im Süden», sie sei ein Glückspilz, sagen alle. Dort im 25. Stock beginnt dann auch ihr Rückblick auf ein Leben, dessen berufliche Aspekte der Literatur-Wissenschaftlerin kaum Probleme bereitet haben, umso mehr aber die privaten. Dieser weit ausholende Prozess des Erinnerns schließt politische Ereignisse mit ein, die sich umso tiefer ins kollektive Gedächtnis einprägen, je stärker ihre Tragweite das Persönliche tangiert. Tiefwurzelnde Zeitgeschichte und allmählich formierte Lebensgeschichte verschmelzen hier quasi in einer Art körperlichem Prozess miteinander und bilden die Basis für den aufkeimenden und stetig anwachsenden Widerstandsgeist der Protagonistin. Als ein der Weiblichkeit gewidmeter Roman beschäftigt sich «Lavinia» mit den gefühlsmäßigen Zumutungen der ersten Liebe ebenso wie mit den folgenden, emotional bedeutungslos bleibenden, flüchtigen Liebschaften, aber natürlich auch mit der einen, der einzigen, großen Liebe. Die Pubertät der Heldin spielt sich in einem zeitbedingt prüden Umfeld ab, inmitten einer tendenziell frauenfeindlichen Gesellschaft, in der sie scheinbar unabwendbar Übergriffen der Männer ausgesetzt ist. Das setzt sich fort bis zum Schlusskapitel mit der Überschrift «Wutanfall», in dem es heißt: «Ihr Betatscher, ihr Zurauner, ihr Übergreifer. Ich suche euch heim». Die da bereits ältere Frau listet buchhalterartig in einem «Logbuch der Gewalt» all ihre Peiniger auf: den Pokneifer im Bus, den bösen ‹Onkel›, den übergriffigen Arzt, den ebenso übergriffigen Physiotherapeuten, die anzüglichen Kollegen, Chefs, Journalisten, den Busengrabscher und den geisteskranken Beinahe-Vergewaltiger in Syrakus. Als Belästigte ist sie in manche Fallen (sic!) immer wieder blindlings hinein getappt.

Erzählt wird dieser auch als Beitrag zur «Me Too»-Debatte anzusehende Roman äußerst distanziert in knappen Sätzen, in denen nicht alles ausbuchstabiert wird. Mit einem Übermaß an Andeutungen und einem permanenten Rückgriff auf das Assoziationsvermögen des Lesers, das auf gar manche schiefen Bilder trifft, wird die Lektüre ebenso erschwert wie durch die häufig eingeschobenen Minnesang-Verse aus dem 12ten Jahrhundert. Als Figur bleibt Lavinia zudem seelisch indifferent, sie verschwindet geradezu unter ihrem intellektuellen Habitus. An dieser überstrapazierten Emotionslosigkeit aber scheitert letztendlich der ganze Roman.

Fazit: mäßig

Meine Website: http://ortaia.de

Gespräche mit Freunden

Geschichte ohne Fazit

Geschichte ohne Fazit

Mit ihrem Debütroman «Gespräche mit Freunden» ist die Schriftstellerin Sally Rooney auf Anhieb zum Shootingstar der irischen Literatur avanciert. Sie könne nicht nachvollziehen, warum dieser ganze Hype um sie gemacht wird, hat sie erklärt. Die kürzlich erschienene deutsche Erstausgabe wurde hingegen von Feuilleton und Leserschaft deutlich weniger euphorisch aufgenommen als im englischen Sprachraum. Wie der Titel schon andeutet, handelt es sich um eine weitgehend dialogisch angelegte Erzählung, es wird also viel geredet in diesem Erstling der 28jährigen Autorin, die eine typische Vertreterin der im neuen Jahrtausend sozialisierten Millenium-Generation ist.

Der Roman wird chronologisch aus der Perspektive der 21jährigen Frances erzählt, einer Dubliner Literaturstudentin, die mit ihrer Freundin Bobbi als Schülerin mal eine lesbische Beziehung hatte. Die beiden nach wie vor geradezu symbiotisch verbundenen Studentinnen treten gemeinsam bei Spoken-Word-Events auf, wobei Frances alle Texte schreibt, während Bobbi die bessere Interpretin ist. Bei einer solchen Veranstaltung lernen sie die 37jährige Journalistin Melissa kennen, welche die Beiden anschließend spontan zu einem Drink zu sich nach Hause einlädt. Dort lernen sie ihren Mann Nick kennen, einen fünf Jahre jüngeren, charismatischen Schauspieler, der mit seiner auffallenden Präsenz auf Frances unwiderstehlich wirkt, – während Bobbi sofort mit Melissa zu flirten beginnt. Die sich andeutende Menage à Quatre ist denn auch das narrative Gerüst des Romans, der zeitweilig unter Depressionen leidende Nick und die noch jungfräuliche Frances landen im Bett und haben tollen Sex. Ob mit Melissa und Bobbi Ähnliches passiert bleibt offen. Der zweite Teil des Romans beginnt mit einer Zäsur, als Bobbi schließlich von der heimlichen Affäre mit Nick erfährt, es kommt irgendwann sogar zum offenen Bruch zwischen den beiden besten Freundinnen, die sich immer mehr entfremdet haben.

Die Adoleszenz der von Selbstzweifeln geplagten, introvertierten Ich-Erzählerin Frances steht im Mittelpunkt dieses modernen Entwicklungsromans, sie ist sich ihrer Gefühle nicht sicher. Ihre Beziehung zu Nick ist für sie ein intellektuelles Machtspiel. Er führt eine offene Ehe, hat Melissa irgendwann über seine Liaison informiert, kann von Frances aber ebenso wenig lassen wie sie von ihm. Emotional kommt sie nicht klar mit einer Situation, die nirgends hinführt, für die sich nicht mal andeutungsweise eine Lösung abzeichnet. Als Intellektuelle führen die vier Protagonisten endlose Gespräche über Literatur, Politik, Klassenunterschiede, Beziehungen, Freundschaften, Gleichberechtigung, – und über Liebe und Sex natürlich. Die sich selbst als Marxistin stilisierende Sally Rooney ist eine begnadete Rhetorikerin, die als 22Jährige den Debattier-Wettbewerb der europäischen Universitäten gewonnen hat. Entsprechend strotzt ihr für eine erklärtermaßen intellektuelle Leserschaft geschriebener, zeitgenössischer Roman geradezu von kämpferisch geführten, scharfsinnigen Diskursen.

Es sind diese endlosen Diskurse, die narrativ im Vordergrund stehen, die Figuren selbst bleiben charakterlich vage, sie irritieren oft durch ihr Verhalten in diesem komplizierten Beziehungsgeflecht. Die Autorin beschreibt detailliert dieses Verhalten, überlässt es aber dem Leser, sich in das psychische Profil der Figuren hineinzudenken, was bei Frances mit ihrem fatalen Hang zu quälendem Reflektieren schwierig ist. Die als literarische Stimme des Millennials apostrophierte Sally Rooney hat einen leicht lesbaren Roman voller Klischees vom Typ Pageturner vorgelegt, bei dem man den Eindruck hat, dass sie beim Schreiben nicht genau wusste, wohin sie den Leser denn nun eigentlich führen will. Ihre Protagonistin Frances bezeichnet an einer Stelle einen ihrer Tage als zu peinlich, um erzählt zu werden, als eine «Geschichte ohne Fazit», – der ganze Roman ist genau das, er ringt seiner uralten Thematik keine neuen Aspekte ab!

Fazit: mäßig

Meine Website: http://ortaia.de

Brüder

Ein Symptom der Zeit

Ein Symptom der Zeit

Mit ihrem zweiten Roman «Brüder» hat Jackie Thomae ein Epos geschrieben, das keines sein will, obwohl viele der Merkmale dafür vorhanden sind. Es ist die breit angelegte Geschichte zweier gleichaltriger, unehelich in der DDR geborener Halbbrüder mit einem gemeinsamen afrikanischen Vater, den sie nie gesehen haben. Sie wachsen getrennt auf, wissen nichts voneinander und könnten ungleicher gar nicht sein. Es ist auch die Geschichte zweier Epochen, der Zeit vor und nach der Wende in Deutschland, vor allem aber, wie die Autorin im Interview erklärt hat, eine Hommage an West-Berlin, an Leute, die keine Rassisten sind, und an Alleinerziehende. Die autobiografischen Bezüge sind also unverkennbar. «Wer das Buch liest, wird feststellen, dass meine ‹Brüder› viele Begegnungen haben, bei denen sie eben nicht diskriminiert werden. Das war mir wichtig» hat sie leicht genervt über die immergleichen Interview-Fragen hinzugefügt, und so lautet ihre Widmung denn auch «Für euch, schwarze Schafe», – und damit ist hier wirklich nicht die Hautfarbe gemeint!

Ein solches schwarzes Schaf nämlich ist in diesem zweiteilig aufgebauten Roman Mick, ein sympathischer Taugenichts, gutaussehender Womanizer und arbeitsscheuer Hedonist, für den Partyfeiern der Lebensinhalt ist, der mangels Berufsausbildung allerlei fragwürdige Geschäfte betreibt und schließlich mit zwei Freunden einen Club aufmacht. Auch als er Delia kennenlernt, eine angehende Juristin, die ihn selbstlos mit durchfüttert, ändert das nichts an seinem unsteten Leben mit seinen schrägen Kumpels. Eine leichtfertig eingefädelte Drogengeschichte nimmt beinahe ein schlimmes Ende, und Delia verlässt ihn schließlich, als sie herausbekommt, dass er sich heimlich hat sterilisieren lassen, obwohl sie sich doch so sehnlich ein Kind von ihm wünscht. Er landet ziemlich abgebrannt auf einer thailändischen Insel, beschließt dort eine radikale Wende in seinem Leben und begegnet uns am Ende als Yogalehrer wieder. Ganz anders im zweiten Romanteil Gabriel, sein von wohlhabenden Adoptiveltern großgezogener Halbbruder, ein humorloser Kontrollfreak, dessen Leben immer nach Plan verläuft. Er geht nach London, wird ein weltweit erfolgreicher Stararchitekt und führt mit Frau und lustlosem, schwierigem Sohn ein luxuriöses, straff durchorganisiertes Leben. Bis ein zu Unrecht rassistisch gedeuteter, Burnout bedingter Ausraster den Workaholic aus seinem rastlosen Leben herausreißt und er unfreiwillig eine längere Auszeit in Brasilien nehmen muss.

Beide umfänglich etwa gleichen Romanteile sind chronologisch erzählt. Der erste Teil von Mick umfasst die Jahre von 1985 bis 2000, gefolgt von einem «Intermezzo» genannten Zwischenteil über den Vater der beiden Protagonisten. Im zweiten Teil dann wechselt die Perspektive, in kurzen, getrennt erzählten Kapiteln von der Jahrtausendwende an, jeweils zwischen Gabriel und seiner Frau Fleur als Ich-Erzähler. Es folgt ein im Jahr 2017 angesiedelter Epilog, der, ohne in ein kitschiges Happy-End abzugleiten, eine Art friedlichen Showdown beschreibt.

Die Charaktere der beiden Frauen sind ebenso verschieden wie die der Männer, die auf der Suche nach ihrer Identität, nach ihrem Platz im Leben sind. Jackie Thomae enthält sich dabei aller moralischen Wertungen, vergleicht nicht die sich diametral gegenüberstehenden Wege der Halbbrüder. Sie zeigt uns, geradezu beiläufig erzählt und durchaus ironisch, ein auf bürgerlichem Niveau angesiedeltes soziales Gefüge, das spätestens nach der Wende unaufhaltsam in einen Konsumfetischismus einzumünden scheint. Ein glaubhaft beschriebenes Figurenensemble begegnet dem Leser in diesem vielschichtig angelegten Roman, der in einer lockeren, flockigen Sprache das Zeitkolorit stimmig einfängt und dabei gut unterhält. Mehr aber auch nicht, gedankliche Tiefe sucht man vergebens, Anlässe zu eigenem Weiterdenken finden sich ebenfalls keine, alles bleibt sehr oberflächlich und wirkt dadurch auch nicht nach. Ein Symptom der Zeit?

Fazit: lesenswert

Meine Website: http://ortaia.de

Der Tätowierer von Auschwitz

Am 23. April 1942 trifft der 25-jährige Ludwig Eisenberg aus Krompachy, Slowakei, in einem verschlossenen Viehtransporter im Konzentrationslager Auschwitz ein. Sein Verbrechen: Er ist Jude. Der junge Mann hat keine Ahnung, welcher Horror ihn in den nächsten zweieinhalb Jahren in der Tötungsfabrik erwarten wird, in der rund 1,5 Millionen Leidensgenossen aus aller Herren Länder ihr Leben lassen. Doch der Junge überlebt den Holocaust, den Auschwitz symbolisiert. Ein halbes Jahrhundert später vertraut er sich der australischen Autorin Heather Morris in Melbourne an, die seine Erlebnisse unter dem Titel „Der Tätowierer von Auschwitz“ literarisch verdichtet und damit einen Weltbestseller schafft. Weiterlesen

Am 23. April 1942 trifft der 25-jährige Ludwig Eisenberg aus Krompachy, Slowakei, in einem verschlossenen Viehtransporter im Konzentrationslager Auschwitz ein. Sein Verbrechen: Er ist Jude. Der junge Mann hat keine Ahnung, welcher Horror ihn in den nächsten zweieinhalb Jahren in der Tötungsfabrik erwarten wird, in der rund 1,5 Millionen Leidensgenossen aus aller Herren Länder ihr Leben lassen. Doch der Junge überlebt den Holocaust, den Auschwitz symbolisiert. Ein halbes Jahrhundert später vertraut er sich der australischen Autorin Heather Morris in Melbourne an, die seine Erlebnisse unter dem Titel „Der Tätowierer von Auschwitz“ literarisch verdichtet und damit einen Weltbestseller schafft. Weiterlesen

Dubliner

Debüt eines literarischen Olympiers

Debüt eines literarischen Olympiers

Zu den drei bedeutendsten Werken des irischen Jahrhundert-Schriftstellers James Joyce, der als ein Wegbereiter der literarischen Moderne gilt, zählt «Dubliner». Die im Gegensatz zu den späteren Prosawerken noch konventionell erzählte Sammlung von fünfzehn Erzählungen fand erst 1914, nach Dutzenden von Ablehnungen und sieben Jahre nach ihrer Fertigstellung, schließlich doch einen Verleger. «Meine Absicht war es, ein Kapitel der Sittengeschichte meines Landes zu schreiben, und ich habe Dublin als Schauplatz gewählt, weil mir diese Stadt das Zentrum der Paralyse zu sein schien», hat er über seine Motive geschrieben. Die autobiografisch geprägte Hassliebe zu seiner Geburtsstadt, deren Mutlosigkeit er darin beklagt und deren Beengtheit er anprangert, spiegelt sich auch in dem später geschriebenen «Ulysses» wider, einige von dessen Romanfiguren tauchen hier schon auf.

Diese Schilderungen des Lebens in Irlands Hauptstadt seien in die Themenkomplexe «Kindheit, Jugend, Reife und öffentliches Leben» gegliedert, hat der Autor erklärt, soziologisch sind sie im Milieu des unteren und mittleren Bürgertums angesiedelt. Kaum eines der Probleme und Sorgen des Großstadt-Menschen fehlt in diesem psychologischen Panoptikum: Allzu strenge Erziehung, freche Lausbubenstreiche, unerfüllte Liebe, maßlose Prahlerei, verlorene Jungfräulichkeit, unstillbares Fernweh, ausbleibender Berufserfolg, späte Eheprobleme, zerstörerische Alkoholsucht, brutale Kindsmisshandlung, selbstlose Aufopferung, beengende Konventionen, politische Intrigen, überfürsorgliche Mütter, verlogener Klerus, die unehrliche Konversation auf dem Ball dreier Jungfern schließlich, und am Ende der Tod als Resümee des Lebens in der letzten und mit Abstand längsten Erzählung. Sie ist eine Art Epilog, der Motive der vorangehenden Geschichten erneut aufnimmt. Der Tod ist es auch, der kontrapunktisch als Klammer dient in der ersten und letzten Geschichte, beim Sterben eines alten Mannes und eines Jünglings.

Als «Karikaturen» hat James Joyce die «Dubliner» bezeichnet, sein Prosadebüt sei «von einer mit Bosheit gelenkten Feder geschrieben». Auffallend ist, dass die dominante letzte dieser Erzählungen ebenso wie im «Ulysses» und in «Finnegans Wake» mit einem Ausklang endet, bei dem ein Ehepartner über den neben ihm schlafenden anderen nachdenkt, was im vorliegenden Erzählband als durchaus versöhnlich interpretierbar ist. Man könnte die chronologische Anordnung der Geschichten inhaltlich auch als theologisch determiniert deuten: Als Verfall der Tugenden Glaube, Hoffnung, Liebe, als Exempel der sieben Todsünden Hochmut, Geiz, Wollust, Neid, Zorn, Völlerei und Trägheit, oder als Verstöße gegen Kardinaltugenden wie Tapferkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Weisheit.

Heute mag man sich wundern über die Skepsis des Autors seiner Heimatstadt und ihren Bewohnern gegenüber, die brutale Unterdrückung durch die Engländer und der erbitterte Kampf um die irische Unabhängigkeit als historischer Hintergrund machen diese Haltung jedoch verständlich. Die äußerlich handlungsarmen Geschichten mit ihren eher banalen Plots werden mit feiner Ironie aus einer skeptischen Distanz und aus wechselnden Perspektiven erzählt, oft in Form der erlebten Rede. Alle Erzählungen enden abrupt, vieles wird dabei offen gelassen, manches bleibt auch völlig unverständlich, – was dann natürlich reichlich Freiraum für die verschiedensten Interpretationen lässt. Narrativ prägend ist die detaillierte Zeichnung der vielen Figuren, deren physische Eigenschaften ebenso schonungslos – geradezu sezierend – beschrieben werden wie die jeweiligen psychischen Befindlichkeiten. Wobei sich James Joyce jedweder Moralisierung enthält, er ist der Chronist, mehr nicht. Neben der Paralyse als zentralem Thema erlebt jeder Protagonist seine ureigene Epiphanie in diesen Geschichten, – die dann seine Jämmerlichkeit offenbart. «Dubliner» ist ein idealer Einstieg in das Werk eines literarischen Olympiers!

Fazit: erstklassig

Meine Website: http://ortaia.de

Juister Mohn

Es scheint in jüngerer Zeit aus Marketinggründen spannend zu sein, wenn sich zwei im selben Gewässer fischende Autoren zusammentun, um in Gemeinschaftsarbeit einen Krimi zu schreiben. Waren es bei dem legendären Autorenpaar Maj Sjöwall und Peer Wahlöö, das den sozialkritischen Schwedenkrimi begründete, Eheleute, so finden inzwischen einander ursprünglich unbekannte Autoren über Thema und Verkaufscharts zueinander. Möglich werden derartige Experimente durch das verlagsunabhängige Publizieren und durch flexible Verlage, die beide Autoren unter Vertrag nehmen. Weiterlesen

Es scheint in jüngerer Zeit aus Marketinggründen spannend zu sein, wenn sich zwei im selben Gewässer fischende Autoren zusammentun, um in Gemeinschaftsarbeit einen Krimi zu schreiben. Waren es bei dem legendären Autorenpaar Maj Sjöwall und Peer Wahlöö, das den sozialkritischen Schwedenkrimi begründete, Eheleute, so finden inzwischen einander ursprünglich unbekannte Autoren über Thema und Verkaufscharts zueinander. Möglich werden derartige Experimente durch das verlagsunabhängige Publizieren und durch flexible Verlage, die beide Autoren unter Vertrag nehmen. Weiterlesen

Das flüssige Land

Schwarze Löcher als Metapher

Schwarze Löcher als Metapher

Mit ihrem Roman-Debüt «Das flüssige Land» hatte Raphaela Edelbauer schon 2018 den Publikumspreis in Klagenfurt erhalten, nun kam sie damit sehr zu recht auf die Shortlist des diesjährigen Frankfurter Buchpreises. Als Jurymitglied hätte ich eher für sie als Preisträgerin gestimmt, aber das Migrations-Thema ist derzeit wohl gar zu übermächtig und verspricht wohl weit höhere Auflagen als ein surrealer Roman, auch wenn der literarisch besser gelungen erscheint und zudem deutlich unterhaltsamer ist.

Die 35jährige Wiener Physikerin Ruth steht kurz vor ihrer Habilitation, als sie die Nachricht erhält, ihre Eltern seien beide bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Deren schriftlich hinterlassener Wunsch, im Ort ihrer Kindheit beerdigt zu werden, bereitet der Ich-Erzählerin nun aber große Probleme, denn Groß-Einland ist nirgendwo in Österreich verzeichnet, obwohl doch ihre Eltern ihr viel erzählt hatten von ihrem früheren Leben dort. Irritiert macht sie sich mit dem Auto auf den Weg in die Gegend, wo nach den Erzählungen der Ort eigentlich liegen müsste. Und tatsächlich sieht sie nach tagelanger vergeblicher Suche, bei der ihr niemand irgendeinen Hinweis geben konnte, weil keiner je von diesem Ort gehört hat, im Vorbeifahren an einer Nebenstrasse plötzlich ein verwittertes Schild «Groß-Einland». Auf einem Feldweg, der irgendwann nur noch über Stock und Stein mitten durch den Wald führt, gelangt sie mit ihrem dadurch total ramponierten, werkstattreifen Auto tatsächlich in den Ort, den niemand kennt. Es stellt sich bald heraus, dass Groß-Einland auf einem riesigen Hohlraum steht, den ein ehemaliges Bergwerk hinterlassen hat. Dieses gewaltige Loch im Untergrund bewirkt ständige Erdabsenkungen, die gefährliche Schäden an den Häusern anrichten, manche sind schon unbewohnbar. Merkwürdig ist allerdings, dass die Bewohner kaum Notiz davon nehmen, die ständig auftretenden und immer breiter werdenden Risse werden einfach zugespachtelt, niemand verliert ein Wort darüber.

In diesem Szenarium stößt Ruth bei den Vorbereitungen für die Beerdigung der Eltern auf Einwohner, die sie zwar freundlich aufnehmen, die aber allesamt seltsam verschlossen sind und ihren Fragen ausweichen. Je tiefer sie in die eigene Familiengeschichte einzudringen versucht, desto verwirrender wird sie. Ruth beschließt, neugierig geworden, länger als geplant zu bleiben und die geheimnisvollen Hintergründe aufzudecken. In einer an Kafka erinnernden, surrealen Geschichte eines merkwürdigen Ortes gerät die Protagonistin immer tiefer hinein in die rätselhaften Strukturen der Einwohnerschaft, die von einer geheimnisvollen, alles beherrschenden Gräfin regiert wird. Ruth nimmt schließlich sogar deren Auftrag an, eine Lösung für das «Loch» zu finden, obwohl sie als theoretische Physikerin dazu überhaupt nicht qualifiziert ist. Die Habilitation rückt völlig in den Hintergrund, so sehr nimmt sie ihre Recherche in Anspruch, sie vermutet nämlich einen Massenmord der Nazis hinter dem hartnäckigen Schweigen der Bewohner, den sie partout aufdecken will. Und aus den paar Tagen, die sie ursprünglich zu bleiben gedachte, werden schließlich drei Jahre, in denen sie dieser merkwürdigen, kollektiven Verdrängung nachspürt!

Listig führt die kreative Autorin im Stil der unzuverlässigen Erzählerin den zunächst arglosen Leser, sprachlich souverän, ständig auf falsche Spuren. Sie brennt dabei ein wahres Feuerwerk ab an skurrilen Einfällen, die sie zuweilen mit komplizierten physikalischen Anmerkungen garniert, was dem surrealen Plot einen realistischen Anstrich gibt. Die Figuren erscheinen allesamt sympathisch, Landschaft und Ort sind bilderbuchartig als idyllisch beschrieben, womit das Thema Heimat als eine weitere falsche Fährte gelegt ist. So steht in dieser parabelhaften Traumwelt den Schwarzen Löchern der Astrophysik das mysteriöse «Loch» in Groß-Einland gegenüber als Metapher für ein auf schwankendem Boden errichtetes soziales Gefüge.

Fazit: erfreulich

Meine Website: http://ortaia.de

Hawking

Oder

das Leben Stephen Hawkings als Graphic Novel

„Hawking“ stellt das Lebenswerk von Stephen Hawking mit passenden und ansprechenden Zeichnungen von Leland Myrick, die von Rachel Polk koloriert wurden und Texten von Jim Ottaviani, aus dem Englischen übersetzt von Ebi Naumann, vor.

Das Duo Ottaviani und Myrick veröffentlichte im Mai 2013 schon ein Graphic Novel über Richard Feynman. Die Physik und ihre Stars liegen den beiden am Herzen.

Stephen Hawking ist für mich schon seit vielen Jahren mein Idol, Held und großes Vorbild. Vor allem, wie er mit seiner Behinderung umging, fand ich bemerkenswert. Er war ein Mann, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte, mit dem er die Menschen für sich gewann. Ich liebe seine Auftritte in „Big Bang Theory“ oder das Pokerspiel mit Isaac Newton, Albert Einstein und Data auf dem Holo Deck der Star Treck Serie. Das Pokerspiel findet ihr auf meiner Youtube Playlist am Ende des Beitrags.

Als ich das Graphic Novel „Hawking“ entdeckte, dachte ich sofort, das hätte ihm gefallen. Ich ging mit gemischten Erwartungen an die Lektüre. Ich kannte zwar einige Graphic Novels aus dem Fantasybereich, aber funktioniert das auch mit einer Biographie?

Was steckt hinter dem Begriff Graphic Novel?

Ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, was wirklich hinter dem Begriff Graphic Novel steht. Kann man Graphic Novel als Comic für Erwachsenen bezeichnen? War es so einfach? Beim Recherchieren fand ich die Informationsseite von Graphic Novel und folgende Erläuterung:

„Graphic Novels gehören der literarischen Gattung der Comics an und erzählen ihre Geschichten mit den Mitteln desselben. Graphic Novels sind, vergleichbar mit Romanen, längere, komplexere Geschichten von mehrteiligem Aufbau. Sie sind in sich abgeschlossen. Das unterscheidet sie von beispielsweise Comicserien, die von vornherein ganz anders, eben auf die serielle Erscheinungsweise, angelegt sind. Graphic Novels können allerdings, genau wie Romane, mehrere Bände umfassen.“

Also gut, ein Roman in Form eines Comics. Ich war gespannt.

Das Cover

„Hawking“ hat auch Hawking auf dem Cover. Das gefällt mir sehr gut. Jeder interessierte Leser kann sofort entscheiden, ob ihm diese Art an Zeichnung, bzw. der individuelle Zeichenstiftstil gefällt. Ich finde den Stil frech und humorvoll. Das passt gut.

Stephen Hawking wird genauso dargestellt, wie man ihn von Fotos und Filmen kennt. Man identifiziert die Zeichnung sofort mit ihm.

„Hawkings Leben in Bildern“

„Hawking“ beginnt mit einer Wette: Gibt es Leben auf anderen Planeten? Hawking wettete, dass es das gibt. Schade, dass er nicht mehr beweisen konnte, ob er richtig liegt.

Für ihn war es ein Zeichen, dass er genau auf den Tag 300 Jahre nach Isaac Newtons Tod zur Welt kam. Immerhin ist es ihm gelungen, den Lucasischen Lehrstuhl zu übernehmen. Und endlich erfahren wir auch, warum Stephen Hawking so ein begnadeter Astrophysiker wurde. Auf Isobel Hawkings Nachttisch lag während der Schwangerschaft ein Astronomieatlas? Ach, wenn es doch so einfach wäre.

Aus Stephen Hawkings Privatleben werden Stationen der Kindheit und Jugend, der Verlauf der Krankheit ALS, seine Ehe, die Kinder, die Scheidung und die erneute Heirat sachlich nüchtern, ohne es zu bewerten, gezeigt. Auch die Jahre, in denen die Familie Hawking mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, werden beschrieben.

Aber den größten Teil des Graphic Novels nimmt die Wissenschaft der Theoretischen Physik und die Astrophysik, Hawkings Lebenswerk ein.

Der Leser findet am Ende des Buches einen Nachweis über Bücher und Videos und ein Verzeichnis über die Aufsätze, das chronologisch angelegt ist. Kurz und gut – die Lektüre dieser Aufsätze

„für den Fall, dass Sie die Entwicklung der Ideen im Verlauf der (Raum-)Zeit verfolgen wollen – wird Ihnen, falls Sie sie in der U-Bahn lesen, den Anschein absoluter Hochgelehrtheit verschaffen.“

Mein Fazit zu “Hawking”

Ich bin sehr an Zukunftstechnologien, moderner Physik, vor allem Quantentheorie und allem, was dazu gehört, interessiert. Ich besitze fast alle Bücher Stephen Hawkings und natürlich las ich auch darin und sicherlich habe ich nur Weniges wirklich verstanden, aber ich weiß jetzt, um so viel mehr, was ich nicht weiß. „Hawking“ hat mir mittels dieser Art der Übermittlung – das visuelle Gedächtnis funktioniert bei mir besser, als wenn ich nur Buchstaben lese oder etwas höre – wirklich den einen oder anderen Sachverhalt deutlicher gemacht.

Stephen Hawking starb am 14. März 2018 und erlebte die Veröffentlichung des Graphic Novels nicht mehr. Umso schöner, dass Jim Ottaviani und Leland Myrick von Stephen Hawking am 4. Juli 2012 empfangen wurden und er das Projekt „absegnete“.

Comicartig werden nicht nur die einzelnen Stationen aus Stephen Hawkings Leben dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem wissenschaftlichem Teil liegt, sondern der Leser erhält zudem einen Abriß der Geschichte der modernen Physik. Von Benjamin Franklin über Isaac Newton, Albert Einstein, Carl Sagan, bis zu Richard Feynman, Roger Penrose und Stephen Hawking. Es macht Freude Wissenschaftsgeschichte auf diese Weise präsentiert zu bekommen.

Das Buch zeigt auch die Dynamik der Erkrankung ALS, wie die Krankheit zu Beginn seines Studiums diagnostiziert wurde, wie er während seines Aufenthalts in Cern, wegen eines lebensnotwendigen Luftröhrenschnitts, die Fähigkeit zu sprechen verlor. Leser wird wieder einmal klar, was für ein herausragender Mensch Stephen Hawking war, nicht nur, weil er den Menschen einen riesigen Erkenntnisfortschritt lieferte, sondern auch, weil er, trotz seiner bestimmt nicht leichten Beeinträchtigungen, nie die Freude am Leben und den Humor verlor. Er hat den Menschen das Universum, verpackt in einer Nussschale, näher gebracht. Wenn du nähere Information möchtest, besuche die offizielle Website.

Dieses Buch gefällt mir gut. Es passt zu Stephen Hawking und ich kann mich nur noch den Anmerkungen des Verfassers anschließen!

„{…} In unserem Gedächtnis ist er noch immer sehr lebendig. Möge dieses Buch dazu beitragen, dass er das auch bei Ihnen bleiben wird.“

Hier findest du eine Playlist mit passenden Beiträgen auf Youtube.

Links zum Buch

Die offizielle Stephen Hawking Website

Mehr darüber bei Rowohlt Verlag

Tagebuch eines Lesers

Geschmälerte Lesefrüchte

Geschmälerte Lesefrüchte

Wie kein zweiter hat der argentinische Schriftsteller Alberto Manguel sich mit dem Wesen des Buches auseinandergesetzt, «Das Tagebuch eines Lesers» gehört in eine Reihe mit ähnlichen Werken wie «Eine Geschichte des Lesens» oder «Eine Stadt aus Worten». Im vorliegenden Tagebuch nun verdeutlicht der Autor die Wirkung des Lesens am Beispiel seiner Eindrücke und Reflexionen beim Wiederlesen von zwölf seiner Lieblingsbücher. Jeden Monat, vom Juni 2002 bis Mai 2003, liest er eines dieser Bücher und hält tagebuchartig seine Gedanken dabei fest, es entsteht also gleichzeitig eine ergänzende Sammlung von «Notizen, Reflexionen, Reiseeindrücken, Charakterskizzen, öffentlichen und privaten Ereignissen». Jeder ernsthaft mit Literatur befasste Leser dürfte gespannt darauf sein, welche Wirkungen das Lesen bei diesem polyglotten Schriftsteller hervorzurufen vermag, und welche Bücher er denn aus seiner riesigen, mehr als 30.000 Bände beherbergenden Bibliothek für sein Vorhaben ausgewählt hat.

«Manche Bücher durchqueren wir im Fluge. Schon beim Umblättern vergessen wir, was auf der vorigen Seite stand.» schreibt Manguel im Vorwort. Andere lese man mit Ehrfurcht, manche dienten lediglich zur Information, einige wenige aber seien einem ans Herz gewachsen. Und er beginnt mit «Morells Erfindung» von Adolfo Bioy Casares, es folgt «Die Insel des Dr. Moreau» von H.G. Wells, «Kim» von Rudyard Kipling, «Erinnerungen von jenseits des Grabes» von Chateaubriand und «Das Zeichen der Vier» von Doyle. Extra für die deutsche Ausgabe geschrieben ist das Kapitel «Peter Schlemihls wundersame Geschichte» von Chamisso, womit deutlich wird, dass dieses Tagebuch nicht wirklich chronologisch angelegt sein dürfte, sondern wohl eher als fiktional anzusehen ist. Weiter geht es mit «Der Wind in den Weiden» von Kenneth Grahame, «Don Quijote» von Cervantes, «Die Tartarenwüste» von Dino Buzzati, «Das Kopfkissenbuch» von Sei Shonagon, «Der lange Traum» von Margaret Atwood, und zum Schluss «Die nachträglichen Memoiren des Brás Cubas» von Machado de Assis.

Neben den Anmerkungen zu diesen Lieblingsbüchern findet man eine Fülle von Querverweisen und Anekdoten zum jeweiligen Autor und seinem Werk, Vergleiche mit ähnlichen Büchern und anderen Schriftstellern, Berichte von Begegnungen mit Kollegen, aber auch jede Menge Zitate aus und Hinweise auf andere literarische Werke von Rang. Der nichtliterarische Teil des Tagebuches bezieht sich auf politische Ereignisse, Alltagsgeschehen, Reiseerlebnisse, Träume, eigene Erkenntnisse und philosophische Fragen. Bei Chateaubriand beispielsweise, der Lektüre des Monats September, fügt er anlässlich der Ereignisse von 9/11 erregt eine Tirade auf den Terrorismus ein. Mehrfach auch weist er auf den bevorstehenden Irak-Krieg hin und auf dessen fadenscheinige Begründung. Man erfährt aber wenig aus seinem Privatleben, er erwähnt nur beiläufig mal ein Gespräch mit seinem Sohn und versteckt hinter dem Kürzel C. verschämt seinen Lebenspartner Craig Stephenson.

Manguel bezeichnet sich selbst als eklektischen Leser, sein Tagebuch folge keiner Denklinie, sondern sei «fragmentarisch, ungeordnet», was ihm erlaube, «ohne vorgefasstes Ziel zu denken». Als leseversessener Buchnarr, der nebenbei auch schreibt, nimmt er insoweit eine Sonderstellung ein in der gehobenen Literatur. Ob sein Tagebuch allerdings inspirierend wirkt und eine Folgelektüre anzuregen vermag, das ist angesichts der eigenwilligen Buchauswahl mehr als fraglich. Neben einer kurzen Erwähnung von Thomas Mann und Kafka ist die deutsche Literatur mit Chamisso für ihn nämlich bereits abgehandelt. Der einzige moderne Autor im Buch ist Jonathan Littell mit dem Roman «Die Wohlgesinnten», – wie Manguel in einer kurzen Notiz schreibt, musste er den Auftrag für eine Übersetzung ablehnen. Diese einseitig einem südamerikanischen und angelsächsischen Literatur-Kanon folgende, rückwärts gewandte Buchauswahl schmälert leider die Lesefrüchte aus dieser speziellen Lektüre erheblich.

Fazit: lesenswert

Meine Website: http://ortaia.de

Runaway

Clausgünter Rader, genannt Petty, hat die Nase voll von seinem tyrannischen Alten, der gegen lange Haare und Beatmusik hetzt und seinen Sohn autoritär erziehen will. Der Sechzehnjährige beschließt, von daheim wegzulaufen. Und weil das zu zweit leichter zu sein scheint, überredet er seinen Freund Riemschneider, mit ihm einen Zug nach Hamburg zu besteigen und dort ein neues Leben zu beginnen. Weiterlesen

Clausgünter Rader, genannt Petty, hat die Nase voll von seinem tyrannischen Alten, der gegen lange Haare und Beatmusik hetzt und seinen Sohn autoritär erziehen will. Der Sechzehnjährige beschließt, von daheim wegzulaufen. Und weil das zu zweit leichter zu sein scheint, überredet er seinen Freund Riemschneider, mit ihm einen Zug nach Hamburg zu besteigen und dort ein neues Leben zu beginnen. Weiterlesen