Außer Kontrolle geratene Technik

Außer Kontrolle geratene Technik

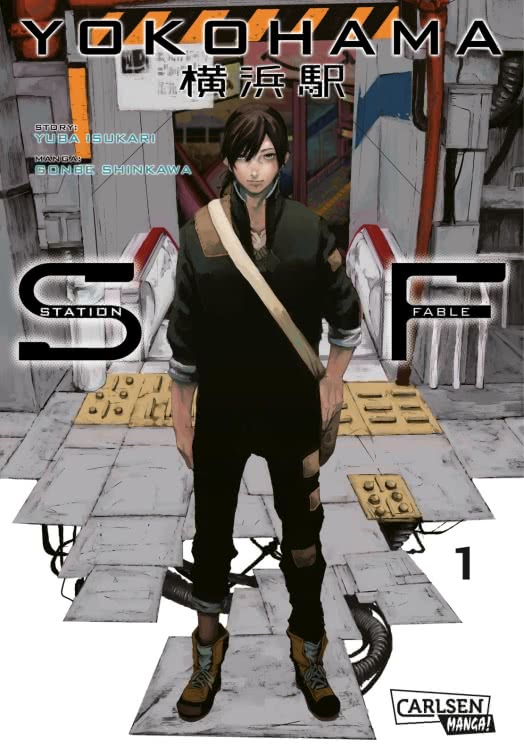

Weil der Umbau der Yokohama Eisenbahn-Station nie endete, begann die mit mittlerweile künstlicher Intelligenz versehene Station vor 200 Jahren sich selbstständig immer weiter um- und auszubauen. Das führte dazu, dass 99% der Präfektur Honshu von der Yokohama Station übernommen wurde. Die Menschen erinnern sich nicht mehr an den ursprünglichen Zweck der Station als Fortbewegungsmittel. Sie wurden eingeteilt in diejenigen, die priviligiert in der Station leben dürfen und diejenigen, die die Station ausgesondert hat und nun am Rande der Station mithilfe von Abfällen ihr Leben fristen müssen. Natur gibt es so gut wie keine mehr. Eines Tages gelangt ein sterbender Rebell auf eine der Randbereiche und gibt dem Jugendlichen Hiroto eine Bahnstationskarte, die in 5 Tagen auslaufen wird. Er soll den Anführer der Rebellen suchen. Hiroto nimmt die Chance wahr, in die Bahnstation zu gelangen. Aber statt des gelobten Landes erwartet ihn eine willkürliche Herrschaft einer Maschine mit ihren menschlichen Dienern.

Dystopie

Das Thema Mensch und (intelligente) Maschine ist eines der Hauptthemen japanischer Science Fiction, auch im Manga- und Animebereich. Meist wird es in Form einer Dystopie beleuchtet, so auch hier. Der Manga beruht auf der erfolgreichen Romanvorlage von Yuba Isukari. Der Manga ähnelt in seiner Grundanlage ein wenig dem Film “Elysium” von 2013, in dem es ebenfalls zwei Bereiche – priviligiert und nicht priviligiert – gibt, in denen die Menschen leben und ein Mensch aus der nicht-priviligierten Zone als Retter avanciert. So auch hier. Im ersten Band ahnt man schon, dass Hiroto eine Art Retter sein wird. Er dringt mit dem Ticket in die Bahnststion ein und stellt fest, dass auch dort nicht alles zum Besten steht. Hilfe erhält er von einer KI, die als Spion einer anderen Bahnstation eingeschleust wurde.

Die Dystopie baut auf einen ruhigen, aber sehr genau beobachtenden Helden, der kritisch das ihm Gebotene unter die Lupe nimmt und seine eigenen Schlüsse zieht. Sie zeigt auch die Kritik an einem zu optimistischen Technikglauben, der sich schnell in sein Gegenteil verkehren kann. Die außer Kontrolle geratene Maschine unterwirft die Menschen ihrem Willen und diese lassen das mit sich geschehen. Nicht nur das: Um sich selbst Vorteile zu schaffen, erschaffen sie eine Hierarchie unter der Diktatur der Maschine. Nur die Menschen, die außerhalb der Station leben, bewahren sich eigenständiges Denken. Außerdem sind sie gegen Krankheiten und andere Widrigkeiten abgehärteter als die verweichlichten Menschen innerhalb der Station. Der Manga baut also kein Schwarz-Weiß-Schema aus, sondern blickt differenziert auf die verschiedenen Lebensbereiche der Menschen. Beide haben Vor- aber auch Nachteile für ihre Bewohner*innen, und das Paradies entpuppt sich nicht als solches. Kritisiert wird der Zug der Menscheit, sich diktatorischen Regimes zu unterwerfen. Dabei wird aber auch deutlich, dass es in solchen Regimen immer Widerstandsgruppen gibt und geben wird.

Auf dem Cover gut zu sehen ist die Anspielung auf das Genre “Science Fiction”: “Station Fable” hat wie “Science Fiction” die Initialien SF.

Die Zeichnungen unterstützen die Situationen und die Stimmungen gekonnt. Insgesamt ein rundes Paket.

Die Dreigroschenoper: Der Filmklassiker von Georg Wilhelm Pabst erscheint bei Atlas Film als Mediabook inkl. DVD und Blu-ray mit der restaurierten Fassung und einem spannenden Booklet mit historischen Dokumenten und Informationen zur Entstehungsgeschichte und Rezeption. Über diese Ausgabe hätte sich selbst Bertolt Brecht (Drehbuch) gefreut, der gegen den Film von Pabst prozessierte.

Die Dreigroschenoper: Der Filmklassiker von Georg Wilhelm Pabst erscheint bei Atlas Film als Mediabook inkl. DVD und Blu-ray mit der restaurierten Fassung und einem spannenden Booklet mit historischen Dokumenten und Informationen zur Entstehungsgeschichte und Rezeption. Über diese Ausgabe hätte sich selbst Bertolt Brecht (Drehbuch) gefreut, der gegen den Film von Pabst prozessierte. Literarischer Gangsta-Rap

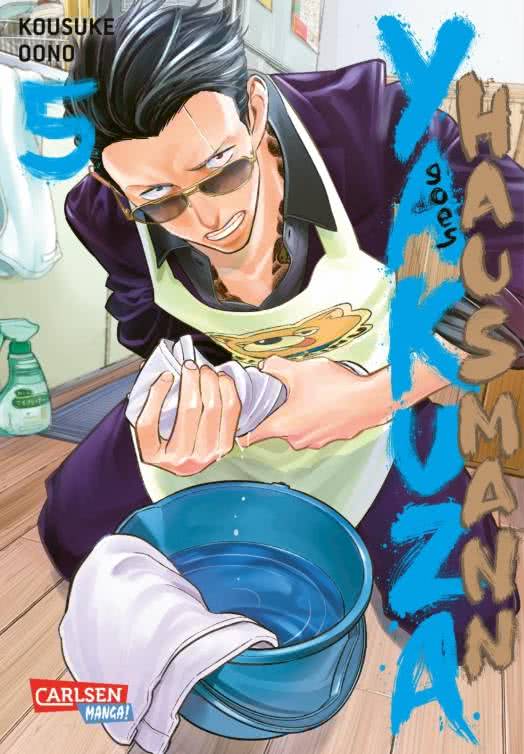

Literarischer Gangsta-Rap Wenn Hausmann, dann richtig!

Wenn Hausmann, dann richtig! Nicht einfach zu lesen, aber lohnend

Nicht einfach zu lesen, aber lohnend

Schwindel: Ursachen und Möglichkeiten zur Besserung der Beschwerden

Schwindel: Ursachen und Möglichkeiten zur Besserung der Beschwerden

Surreale Parabel

Surreale Parabel Unentschuldbare Ignoranz

Unentschuldbare Ignoranz

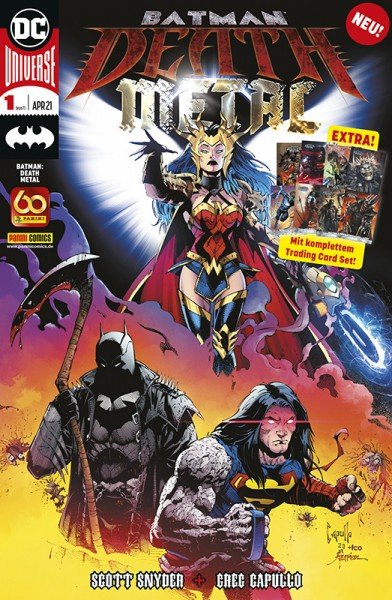

Batman Death Metal: Der vorliegende Sonderband setzt die Geschichte direkt nach Heft 3 der Event-Hauptserie fort. Die Realitäten des DC-Multiversums wurden fast alle zerstört. Aber es gibt noch ein paar Gerechte, die versuchen, die letzten verbliebenen Parallel-Erden zu retten. Doch dafür müssen sie in die Zeit der Crisis on Infinite Earth und der Final Crisis. Ein gefährliches Unterfangen

Batman Death Metal: Der vorliegende Sonderband setzt die Geschichte direkt nach Heft 3 der Event-Hauptserie fort. Die Realitäten des DC-Multiversums wurden fast alle zerstört. Aber es gibt noch ein paar Gerechte, die versuchen, die letzten verbliebenen Parallel-Erden zu retten. Doch dafür müssen sie in die Zeit der Crisis on Infinite Earth und der Final Crisis. Ein gefährliches Unterfangen erfasst. Denn die Finsternis hat triumphiert, Perpetua die Göttin des Multiversums zerstört ein Universum nach dem anderen. Auf der DC-Haupterde herrscht der Batman, der lacht, ein böses Batman/Joker-Hybrid aus dem Dunklen Multiversum. Er hat sogar einen Sidekick namens Robin King und steigert sein Bedrohungspotential dadurch nach. Aber es gibt noch Hoffnung für den Planeten und das Universum, denn der echte Batman, Wonder Woman, Swamp Thing und Harley Quinn nehmen den Kampf gegen Perpetua auf. Um Verstärkung zu bekommen müssen sie vorher allerdings noch ihre Kollegen vom

erfasst. Denn die Finsternis hat triumphiert, Perpetua die Göttin des Multiversums zerstört ein Universum nach dem anderen. Auf der DC-Haupterde herrscht der Batman, der lacht, ein böses Batman/Joker-Hybrid aus dem Dunklen Multiversum. Er hat sogar einen Sidekick namens Robin King und steigert sein Bedrohungspotential dadurch nach. Aber es gibt noch Hoffnung für den Planeten und das Universum, denn der echte Batman, Wonder Woman, Swamp Thing und Harley Quinn nehmen den Kampf gegen Perpetua auf. Um Verstärkung zu bekommen müssen sie vorher allerdings noch ihre Kollegen vom  Gefängnisplaneten Apokolips befreien. Die Green Lanterns und Supermen wiederum müssen gegen Owlman und andere Schurken kämpfen. Aber auch die Justice League wird nach ihrer Niederlage gegen den Batman, der lacht wieder zusammengetrommelt. Allen voran Barry Allen, Wally West, Jay Garrick…besser bekannt als: die drei Flashs!

Gefängnisplaneten Apokolips befreien. Die Green Lanterns und Supermen wiederum müssen gegen Owlman und andere Schurken kämpfen. Aber auch die Justice League wird nach ihrer Niederlage gegen den Batman, der lacht wieder zusammengetrommelt. Allen voran Barry Allen, Wally West, Jay Garrick…besser bekannt als: die drei Flashs! Metal Szene, denen durch Variant-Covers, Bandfotos und Band-Biographien gehuldigt wird. Zusätzlich erscheinen ab Juni 2021 insgesamt auch drei Sonderbände. Sepultura, Megadeth, Lacuna Coil sind nur einige der vielen Bands, die gecastet wurden. Zudem erscheinen manche Ausgaben auch mit Trading Cards.

Metal Szene, denen durch Variant-Covers, Bandfotos und Band-Biographien gehuldigt wird. Zusätzlich erscheinen ab Juni 2021 insgesamt auch drei Sonderbände. Sepultura, Megadeth, Lacuna Coil sind nur einige der vielen Bands, die gecastet wurden. Zudem erscheinen manche Ausgaben auch mit Trading Cards.

Kracht lässt es wieder krachen

Kracht lässt es wieder krachen

High Noon

High Noon