Natur auf dem Teller. Die Lausanner Illustratorin und Naturliebhaberin Lisa Voisard hat sich Gedanken darüber gemacht, was täglich vor uns auf unseren Tellern liegt. Obst, Gemüse, Gewürze, Getreide: wächst das alles auf Bäumen oder woher kommen unsere Lebensmittel eigentlich?

Natur auf dem Teller. Die Lausanner Illustratorin und Naturliebhaberin Lisa Voisard hat sich Gedanken darüber gemacht, was täglich vor uns auf unseren Tellern liegt. Obst, Gemüse, Gewürze, Getreide: wächst das alles auf Bäumen oder woher kommen unsere Lebensmittel eigentlich?

Vorhang auf: Lebensmittel im Fokus

Mehr als 150 Lebensmittel stellt die Grafikerin in den Mittelpunkt ihres Buches. Informationen über die Herstellung und Verarbeitung werden ebenso präsentiert wie einfache Rezepte zum Nachkochen und Aktivitäten: Parmesan mit Walnüssen, Schnee-Eis, Erdbeerpflücken, Kompostieren und so wird die Sensibilisierung für Ökologie, Food-Waste und Verschwendung auch inspiriert zum Nachahmen. Denn wer auf den Planeten acht gibt, gibt auch auf sich selbst acht und allein deswegen ist es gar nicht früh genug damit anzufangen. Das Buch richtet sich schon an junge Menschen ab 6 Jahren, aber auch ältere haben ihren Spaß damit. Denn wer hat schon mal eine blaue Banane gesehen? Sie wächst auf Java und ist neben ihren anderen Verwandten ebenso süß, aber zusätzlich mit einer Note Vanille zu genießen. “Banan” bedeutet im arabsichen eigentlich Finger und bezieht sich auf die Bananenstauden, die dann wie Hände aussehen. Auf den Philippinen gibt es sogar ein Bananen-Ketchup, das sicherlich gesünder ist, als das bei uns verbreitete Tomantenketchup. Apropos Tomate: sie gehört ebenfalls zu einer sehr großen Familie. Ihr Name leitet sich von der in Neapel gebräuchlichen Form “pomodoro” (goldener Apfel) ab. Waren Tomaten damals gelb? Jedenfalls gehören sie zur Gruppe des Obstes und nicht Gemüses, wie Voisard erklärt und gleich zu einem selbsgemachten Ketchup mit eigenem Rezept auffordert.

Manege frei: Natur auf dem Teller

Pesto Anti-Tonne ist eine weiteres spannendes Rezept, das die Illustratorin vorschlägt. Tatsächlich ist beim Gemüse nämlich alles essbar und kommt bei ihr nicht nur in den Mixer, sondern auch in den Kochtopf. Oder in den Zauberwagen von Charles Cretors, der als Erfinder des Popcorns gilt. Die rot-weißen Streifen der Popcorntüten erinnern heute noch an die Markisen der einstigen Verkaufswagen. Aber auch die Geburstagstorten haben eine abenteuerliche Vorgeschichte. Schon die Alten Griechen buken ihrer Mondgöttin Artemis zu Ehren runde Honigkuchen, die an den Vollmond erinnerten. Die kleinen Kerzen brachten diesen süßen Teigmond dann zum Erstrahlen. Das Ausblasen dieser Kerzen soll aber erst von Goethe selbst wieder popularisiert worden sein. Denn im Mittelalter feierte man gar keine Geburtstage, da man das eigene Geburtsdatum nicht einmal kannte. Vielleicht ein Schnee-Eis zum Selbermachen? Auch dieses Rezept finden wir in vorliegender anregender Lektüre, die auch gegen Lebensmittelvernichtung und -verschwendung mobil macht. Die vielen liebevollen und ansprechenden Illustrationen zeigen, dass Lernen auch Spaß machen kann. Für Jung und Alt.

Nach ihren drei erfolgreichen Naturbüchern “Ornithorama”, “Arborama” und “Insektorama”, ebenfalls bei Helvetiq erschienen, sensibilisiert Lisa Voisard mit “Natur auf dem Teller” Kinder ab sechs Jahren für Ökologie, Ernährung und Food-Waste und porträtiert die wunderbaren Pflanzen, die uns Tag für Tag ernähren und satt machen.

Lisa Voisard

Natur auf dem Teller. Weil Pizza und Pommes nicht auf Bäumen wachsen

Übersetzung: Silv Bannenberg

2024, 128 Seiten, Größe (cm) 18 x 25 cm, Alter: 6+

ISBN: 9783039640645

Helvetiq

SFr29.90

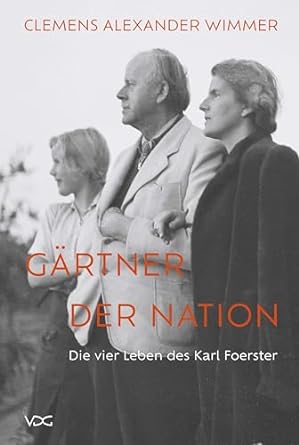

Kreuzberg ist überall

Kreuzberg ist überall Hohlwelt und Hohlkopf

Hohlwelt und Hohlkopf

Schon das Geleitwort bereitet auf Foersters Facettenreichtum vor: es gäbe „auch dunkle Flecken in der Biographie“. Es endet: „Dem Buch ist sehr viel Erfolg zu wünschen, der von der Wahrhaftigkeit der Darstellung getragen sein möge.“

Schon das Geleitwort bereitet auf Foersters Facettenreichtum vor: es gäbe „auch dunkle Flecken in der Biographie“. Es endet: „Dem Buch ist sehr viel Erfolg zu wünschen, der von der Wahrhaftigkeit der Darstellung getragen sein möge.“

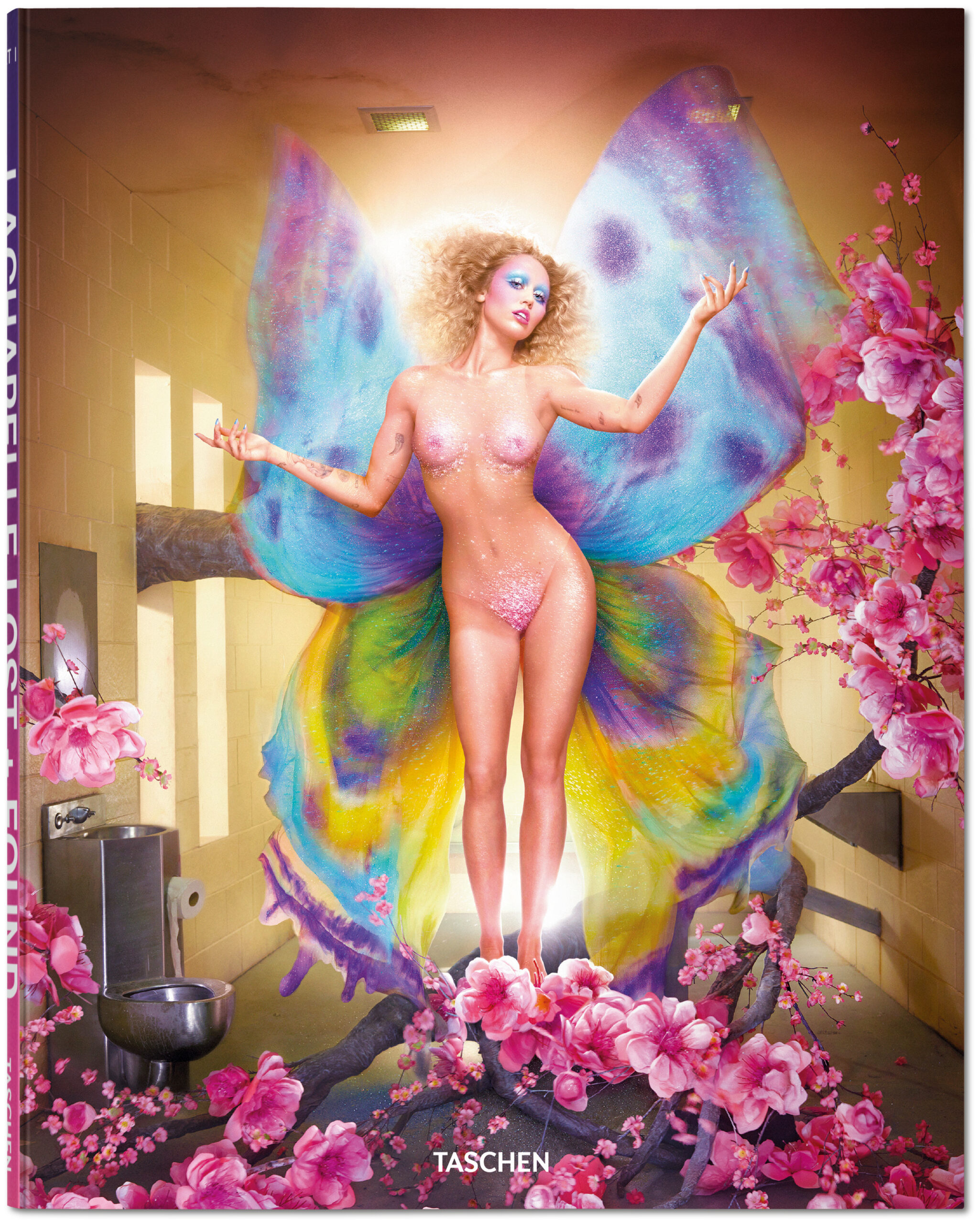

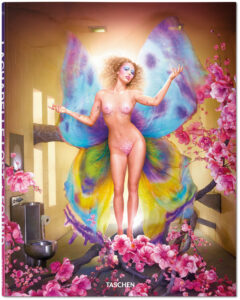

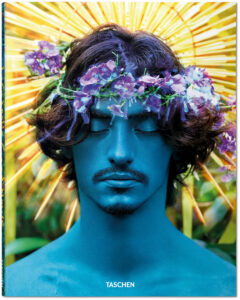

David LaChapelle. Mit Good News und Lost + Found komplettiert der TASCHEN Verlag die auf fünf Bände angelegte David-LaChapelle-Anthologie. Die beiden neu aufgelegten Bände erweitern das knallbunte Portofolio des fantasievollen Pop-Fotografen aus Hartford, Connecticut, USA.

David LaChapelle. Mit Good News und Lost + Found komplettiert der TASCHEN Verlag die auf fünf Bände angelegte David-LaChapelle-Anthologie. Die beiden neu aufgelegten Bände erweitern das knallbunte Portofolio des fantasievollen Pop-Fotografen aus Hartford, Connecticut, USA. In Lost + Found sind u.a. zu sehen: Pamela Anderson, Julian Assange, Isabella Blow, David Bowie, Naomi Campbell, Hillary Clinton, Frances Bean Cobain, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Lady Gaga, Sharon Gault, Daphne Guinness, Whitney Houston, Kris Jenner, Kendall Jenner, Bruce Jenner, Kylie Jenner, Dwayne Johnson, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Eartha Kitt, David LaChapelle, Amanda Lepore, Nicki Minaj, Katy Perry, Sergei Polunin, Keith Richards, Rihanna, Chris Rock, Amber Rose, Britney Spears, Uma Thurman, Andy Warhol, Kanye West, Pharrell Williams, Amy Winehouse und viele andere mehr.

In Lost + Found sind u.a. zu sehen: Pamela Anderson, Julian Assange, Isabella Blow, David Bowie, Naomi Campbell, Hillary Clinton, Frances Bean Cobain, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Lady Gaga, Sharon Gault, Daphne Guinness, Whitney Houston, Kris Jenner, Kendall Jenner, Bruce Jenner, Kylie Jenner, Dwayne Johnson, Khloe Kardashian, Kim Kardashian, Eartha Kitt, David LaChapelle, Amanda Lepore, Nicki Minaj, Katy Perry, Sergei Polunin, Keith Richards, Rihanna, Chris Rock, Amber Rose, Britney Spears, Uma Thurman, Andy Warhol, Kanye West, Pharrell Williams, Amy Winehouse und viele andere mehr.

Du bist, was du isst

Du bist, was du isst

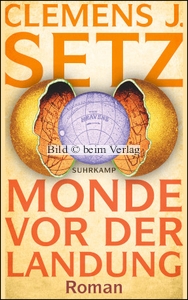

Thema verfehlt

Thema verfehlt

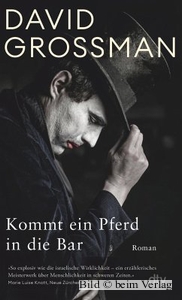

Bösartig unterhaltsam

Bösartig unterhaltsam

Franz Kafka: Ein Landarzt. Kleine Erzählungen. Seit 2016 erscheint bei Galiani die liebevoll gestaltete Ausgabe der Illustrierten Lieblingsbücher. Band 1 war damals Franz Kafka’s Landarzt, der – längst vergriffen – nun aus Anlass des 100. Kafka Jubiläums vom Verlag neu aufgelegt wurde. Abgesehen von den zahlreichen Illustrationen von Kat Menschik befinden sich neben dem Landarzt auch viele andere bekannte Kurzgeschichten Kafkas in dieser farbenfrohen Lektüre. Werke der Weltliteratur und andere Lieblingstexte, in Szene gesetzt von Kat Menschik.

Franz Kafka: Ein Landarzt. Kleine Erzählungen. Seit 2016 erscheint bei Galiani die liebevoll gestaltete Ausgabe der Illustrierten Lieblingsbücher. Band 1 war damals Franz Kafka’s Landarzt, der – längst vergriffen – nun aus Anlass des 100. Kafka Jubiläums vom Verlag neu aufgelegt wurde. Abgesehen von den zahlreichen Illustrationen von Kat Menschik befinden sich neben dem Landarzt auch viele andere bekannte Kurzgeschichten Kafkas in dieser farbenfrohen Lektüre. Werke der Weltliteratur und andere Lieblingstexte, in Szene gesetzt von Kat Menschik. abgeleitet für “abraten” oder “widerraten”. Das hauptwörtliche Odradek wäre dann ein Abrater oder Meckerer, wie Max Brod erläutert. Aber in der Geschichte seines Schützlings, Franz Kafka stellt sich der Erzähler selbst die Frage, was aus dem Odradek einmal werden soll, wenn er nicht mehr ist. “Alles was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben”, klagt der Erzähler, aber ein Odradek? Zumindest is eines sicher: der Odradek wird ihn überleben. Kat Menschik hat natürlich auch diesen Odradek abgebildet, für alle die sich darunter noch nichts vorstellen können. Noch viel bunter wird es in der Geschichte “Elf Söhne”, denn Menschik hat den Ehrgeiz entwickelt gleich alle elf auf einer Doppelseite unterzubringen. Der Vater ist auch drauf, aber der steht abseits, fast deplatziert, an den Rand gedrängt. Der elfte Sohn weiß Bescheid, er ist der letzt dem er vertraut, aber wenigstens der Letzte. Auch das ein Privileg. Denn er wird noch leben, wenn alles gut geht, wenn alle anderen schon das zeitliche gesegnet haben. Um einiges brutale geht es dann schon in der nächsten Geschichte “Ein Brudermord” weiter. Hier blitzt gleich das blanke Messer noch bevor die Erzählung richtig los geht, gruselt es schon.

abgeleitet für “abraten” oder “widerraten”. Das hauptwörtliche Odradek wäre dann ein Abrater oder Meckerer, wie Max Brod erläutert. Aber in der Geschichte seines Schützlings, Franz Kafka stellt sich der Erzähler selbst die Frage, was aus dem Odradek einmal werden soll, wenn er nicht mehr ist. “Alles was stirbt, hat vorher eine Art Ziel, eine Art Tätigkeit gehabt und daran hat es sich zerrieben”, klagt der Erzähler, aber ein Odradek? Zumindest is eines sicher: der Odradek wird ihn überleben. Kat Menschik hat natürlich auch diesen Odradek abgebildet, für alle die sich darunter noch nichts vorstellen können. Noch viel bunter wird es in der Geschichte “Elf Söhne”, denn Menschik hat den Ehrgeiz entwickelt gleich alle elf auf einer Doppelseite unterzubringen. Der Vater ist auch drauf, aber der steht abseits, fast deplatziert, an den Rand gedrängt. Der elfte Sohn weiß Bescheid, er ist der letzt dem er vertraut, aber wenigstens der Letzte. Auch das ein Privileg. Denn er wird noch leben, wenn alles gut geht, wenn alle anderen schon das zeitliche gesegnet haben. Um einiges brutale geht es dann schon in der nächsten Geschichte “Ein Brudermord” weiter. Hier blitzt gleich das blanke Messer noch bevor die Erzählung richtig los geht, gruselt es schon.

Robert Doisneau. Paris: Das ikonische Foto am Cover dieser Monographie zum Werk des französischen Fotografen Robert Doisneau “Paris” dürfte vielen bekannt sein, da es gerne auch zitiert wird. Unlängst sah ich es in einer Reprise des Werks des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieślowski. Aber auch in anderen Zusammenhängen taucht es immer wieder gerne auf. Es gilt als ikonisch und episch zugleich, denn das Motiv, der Kuss, ist aus der Kunst nicht wegzudenken. Ebensowenig das andere Werk von Robert Doisneau aus Paris, das dieser Tage die Olympiade beherbergt, wegzudenken ist.

Robert Doisneau. Paris: Das ikonische Foto am Cover dieser Monographie zum Werk des französischen Fotografen Robert Doisneau “Paris” dürfte vielen bekannt sein, da es gerne auch zitiert wird. Unlängst sah ich es in einer Reprise des Werks des polnischen Regisseurs Krzysztof Kieślowski. Aber auch in anderen Zusammenhängen taucht es immer wieder gerne auf. Es gilt als ikonisch und episch zugleich, denn das Motiv, der Kuss, ist aus der Kunst nicht wegzudenken. Ebensowenig das andere Werk von Robert Doisneau aus Paris, das dieser Tage die Olympiade beherbergt, wegzudenken ist. Eine fatale Fehlentscheidung

Eine fatale Fehlentscheidung