Maria Callas. In Anlehnung an die griechische Göttin der Weisheit betitelte das deutsche Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” so einmal einen Artikel über die griechisch-amerikanische Opernsängerin. Athene war aber auch die Göttin der Strategie und des Kampfes, der Künste, des Handwerks und der Handarbeit und genau das brauchte die Callas in der damals männlich dominierten Opernwelt.

Maria Callas – Kunst und Mythos

Die wohl größte Sopranistin ihrer Zeit wurde als Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou am 2. Dezember 1923 in New York City geboren. Ihre Eltern waren nach Amerika ausgewandert, um dort Arbeit zu finden. Zuneigung fang die junge Maria aber vor allem bei ihrer älteren Schwester Yakinhti (Jackie). Aber wenn man die Adressen in Manhattan ansieht, die die Familie in den Jahren der Weltwirtschaftskrise bewohnte, kann man von einem langsamen sozialen Abstieg sprechen: ein Aufstieg in die höher nummerierten Straßen von Midtown Manhattan bis nach Harlem lege dies nahe, schreibt Arnold Jacobshagen in seiner dieses Jahr bei Reclam erschienen Biographie “Maria Callas. Kunst und Mythos”. Ihren ersten Preis gewann die Callas übrigens mit “La Paloma“, begleitet von ihrer Schwester am Klavier, im Alter von elf Jahren. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebte die Familie dann wieder in Athen, wo Maria bei Elvira de Hidalgo Unterricht bekam. Aber auch hier zog die Familie öfters um. Der Vater war allerdings in New York geblieben. Ihr eigentlicher Aufstieg begann mitten im Krieg: während die italienische Luftwaffe Piräus bombardierte, stand Maria Kalogeropoulou an der Nationaloper von Athen zum ersten Mal in einer Solorolle auf einer professionellen Bühne, als Beatrice in Bocaccio, einer Operette von Franz von Suppé. Positives hatte sie damals über die deutschen Besatzer zu berichten: “Als ich während des Krieges in Athen auftrat, bin ich von den Deutschen in keiner Weise belästigt worden, obwohl ich Inhaber eines amerikanischen Passes war.” Na wenigstens vor einer Operndiva hatten die Schergen Respekt. Als Maria den Rechtsanwalt und Opernliebhaber Edgar Richard Bagarozy kennenlernte, begann die eigentliche “Karriere”, denn der Mäzen hatte ehrgeizige Pläne, trotz dem Fiasko seiner United States Opera Company in Chicago. Mit Bagarozy beschäftigt sich auch ein Film im Genre Fantasy/Komödie von Bernd Eichinger aus dem Jahre 1999, auf den hier verwiesen wird, um die Faszination Callas auch in deutschen Landen zu untermauern. Der Film fiel allerdings sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum durch. Wahr daran ist wohl einzig, dass die Callas tatsächlich immer von einem schwarzen Pudel begleitet wurde, wie Fotos aus der Zeit beweisen. Durch Bagarozy kam Maria nämlich in Kontakt zu dem Industriellen Giovanni Battista Meneghini, der später ihr Ehemann wurde, obwohl er 28 Jahre älter als sie war. Ihren ersten Triumph feierte Maria Callas schließlich mit Richard Wagners Tristan und Isolde in Venedigs Teatro La Fenice. “Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Maria Callas ausgerechnet mit einer hochdramatischen Wagner-Partie erstmals in Italien triumphierte“, schreibt ihr Biograph hymnisch.

Die wohl größte Sopranistin ihrer Zeit wurde als Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou am 2. Dezember 1923 in New York City geboren. Ihre Eltern waren nach Amerika ausgewandert, um dort Arbeit zu finden. Zuneigung fang die junge Maria aber vor allem bei ihrer älteren Schwester Yakinhti (Jackie). Aber wenn man die Adressen in Manhattan ansieht, die die Familie in den Jahren der Weltwirtschaftskrise bewohnte, kann man von einem langsamen sozialen Abstieg sprechen: ein Aufstieg in die höher nummerierten Straßen von Midtown Manhattan bis nach Harlem lege dies nahe, schreibt Arnold Jacobshagen in seiner dieses Jahr bei Reclam erschienen Biographie “Maria Callas. Kunst und Mythos”. Ihren ersten Preis gewann die Callas übrigens mit “La Paloma“, begleitet von ihrer Schwester am Klavier, im Alter von elf Jahren. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs lebte die Familie dann wieder in Athen, wo Maria bei Elvira de Hidalgo Unterricht bekam. Aber auch hier zog die Familie öfters um. Der Vater war allerdings in New York geblieben. Ihr eigentlicher Aufstieg begann mitten im Krieg: während die italienische Luftwaffe Piräus bombardierte, stand Maria Kalogeropoulou an der Nationaloper von Athen zum ersten Mal in einer Solorolle auf einer professionellen Bühne, als Beatrice in Bocaccio, einer Operette von Franz von Suppé. Positives hatte sie damals über die deutschen Besatzer zu berichten: “Als ich während des Krieges in Athen auftrat, bin ich von den Deutschen in keiner Weise belästigt worden, obwohl ich Inhaber eines amerikanischen Passes war.” Na wenigstens vor einer Operndiva hatten die Schergen Respekt. Als Maria den Rechtsanwalt und Opernliebhaber Edgar Richard Bagarozy kennenlernte, begann die eigentliche “Karriere”, denn der Mäzen hatte ehrgeizige Pläne, trotz dem Fiasko seiner United States Opera Company in Chicago. Mit Bagarozy beschäftigt sich auch ein Film im Genre Fantasy/Komödie von Bernd Eichinger aus dem Jahre 1999, auf den hier verwiesen wird, um die Faszination Callas auch in deutschen Landen zu untermauern. Der Film fiel allerdings sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum durch. Wahr daran ist wohl einzig, dass die Callas tatsächlich immer von einem schwarzen Pudel begleitet wurde, wie Fotos aus der Zeit beweisen. Durch Bagarozy kam Maria nämlich in Kontakt zu dem Industriellen Giovanni Battista Meneghini, der später ihr Ehemann wurde, obwohl er 28 Jahre älter als sie war. Ihren ersten Triumph feierte Maria Callas schließlich mit Richard Wagners Tristan und Isolde in Venedigs Teatro La Fenice. “Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Maria Callas ausgerechnet mit einer hochdramatischen Wagner-Partie erstmals in Italien triumphierte“, schreibt ihr Biograph hymnisch.

Callas – Gesichter eines Mediums

Einen ganz anderen Zugang zur “Göttin” Callas als die üblichen Biographien wählt eine Publikation des Verlages Schirmer Mosel, der dieses Jahr als Sonderausgabe nochmals aufgelegt wurde. Anstelle einer erzählen Lebensgeschichte treten hier insgesamt 165 Duotone-Tafeln und vier Farbtafeln, die Maria Callas herself porträtieren. Fotos aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen, private Aufnahmen aus dem Familienalbum oder Promotionfotos ihrer Plattenfirma. Besonders bemerkenswert an dieser Publikation sind aber auch die einleitenden Essays. Ersteres stammt von der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die die Callas als “einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat” und “letztes Märchen” feiert: “Die Tränen, die ich geweint habe – ich brauch mich nicht mehr zu schämen. Es werden soviel unsinnig geweint, aber die Tränen, die der Callas gegolten – sie waren so sinnlos nicht. Sie war das letzte Märchen, die letzte Wirklichkeit, deren ein Zuhörer hofft, teilhaftig zu werden.” In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der zweite Text, der von dem ungarischen Musikwissenschaftler Attila Csampai stammt, der sich teilweise auch auf den Bachmann Text bezieht. Der in drei Teile gegliederte Text ist nichts weniger als eine Apotheose der wohl größten Opernsängerin der Welt. Csampai vermag es überzeugend gegen alle jene zu wettern, die die Größe der Callas zu ihren Lebzeiten nicht erkannt und geschmäht hatten. Er wendet sich in einer wütenden Anklageschrift gegen alle mediokren Kostverächter und neureichen Ignoranten, die von Oper keine Ahnung hätten und nur auf ihr Prestige achteten. Ihre Zeit sieht er vor allem zwischen 1949 und 1959 und jeder weiß, was für ein scheinheiliges Jahrzehnt die Fünfziger Jahre waren. “Die Callas war ein Skandal in Permanenz, die fleischgewordene Herausforderung gegenüber der restlos verunsicherten Männergesellschaft der Fünfziger Jahre.” Onassis – ihr zweiter Ehemann – wäre ohnehin nur von ihrem exotischen Flair interessiert und selbst ein Banause gewesen. “...sie war die reine Kunst, die inkarnierte Utopie des Kunstschönen – was von dieser Gesellschaft der seelenlosen Lemuren, der feisten Körper und eiskalten Herzen keinen interessierte.” Aber die Callas hätte durch ihr inneres Leben der Kunst objektive Gestalt verliehen, so wie es Pindar vor 2500 Jahren definierte: “Die Göttin Athena war so tief beeindruckt von den Wehklagen der Medusen-Schwester Euryale, dass sie nicht anders konnte, als es festzuhalten. Sie hatte das Bedürfnis, diesem Eindruck feste, objektive Gestalt zu verleihen. (…) Die Wehklage wurde in Kunst, in Können, in Aulosspiel, in Musik verwandelt.” Pindar unterschied zwischen dem Leid und dem geistigen Schauen des Leidens. Ersteres, der Affektausdruck selbst sei menschlich, ist Merkmal des Lebens, ist Leben selbst. Das andere aber, das dem Leid durch die Kunst objektive Gestalt verliehen wird, ist göttlich, ist befreiend, ist geistige Tat, so Csampai in Anlehnung an Pindar.

Einen ganz anderen Zugang zur “Göttin” Callas als die üblichen Biographien wählt eine Publikation des Verlages Schirmer Mosel, der dieses Jahr als Sonderausgabe nochmals aufgelegt wurde. Anstelle einer erzählen Lebensgeschichte treten hier insgesamt 165 Duotone-Tafeln und vier Farbtafeln, die Maria Callas herself porträtieren. Fotos aus den unterschiedlichsten Zusammenhängen, private Aufnahmen aus dem Familienalbum oder Promotionfotos ihrer Plattenfirma. Besonders bemerkenswert an dieser Publikation sind aber auch die einleitenden Essays. Ersteres stammt von der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die die Callas als “einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat” und “letztes Märchen” feiert: “Die Tränen, die ich geweint habe – ich brauch mich nicht mehr zu schämen. Es werden soviel unsinnig geweint, aber die Tränen, die der Callas gegolten – sie waren so sinnlos nicht. Sie war das letzte Märchen, die letzte Wirklichkeit, deren ein Zuhörer hofft, teilhaftig zu werden.” In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der zweite Text, der von dem ungarischen Musikwissenschaftler Attila Csampai stammt, der sich teilweise auch auf den Bachmann Text bezieht. Der in drei Teile gegliederte Text ist nichts weniger als eine Apotheose der wohl größten Opernsängerin der Welt. Csampai vermag es überzeugend gegen alle jene zu wettern, die die Größe der Callas zu ihren Lebzeiten nicht erkannt und geschmäht hatten. Er wendet sich in einer wütenden Anklageschrift gegen alle mediokren Kostverächter und neureichen Ignoranten, die von Oper keine Ahnung hätten und nur auf ihr Prestige achteten. Ihre Zeit sieht er vor allem zwischen 1949 und 1959 und jeder weiß, was für ein scheinheiliges Jahrzehnt die Fünfziger Jahre waren. “Die Callas war ein Skandal in Permanenz, die fleischgewordene Herausforderung gegenüber der restlos verunsicherten Männergesellschaft der Fünfziger Jahre.” Onassis – ihr zweiter Ehemann – wäre ohnehin nur von ihrem exotischen Flair interessiert und selbst ein Banause gewesen. “...sie war die reine Kunst, die inkarnierte Utopie des Kunstschönen – was von dieser Gesellschaft der seelenlosen Lemuren, der feisten Körper und eiskalten Herzen keinen interessierte.” Aber die Callas hätte durch ihr inneres Leben der Kunst objektive Gestalt verliehen, so wie es Pindar vor 2500 Jahren definierte: “Die Göttin Athena war so tief beeindruckt von den Wehklagen der Medusen-Schwester Euryale, dass sie nicht anders konnte, als es festzuhalten. Sie hatte das Bedürfnis, diesem Eindruck feste, objektive Gestalt zu verleihen. (…) Die Wehklage wurde in Kunst, in Können, in Aulosspiel, in Musik verwandelt.” Pindar unterschied zwischen dem Leid und dem geistigen Schauen des Leidens. Ersteres, der Affektausdruck selbst sei menschlich, ist Merkmal des Lebens, ist Leben selbst. Das andere aber, das dem Leid durch die Kunst objektive Gestalt verliehen wird, ist göttlich, ist befreiend, ist geistige Tat, so Csampai in Anlehnung an Pindar.

Callas: Apotheose einer Göttin

Copyright Schirmer Mosel Verlag

“Die Götter schweigen. Aber die Engel singen. So sang kein Mensch, kein irdisches Wesen. ES sang durch sie hindurch. ES: die Götter, das Urwissen der Menschheit, die Urkräfte des Universums. Der Ton glühte in ihr wie Lava, rot glühende Lava. Sie öffnete beim Singen kaum den Mund, verwehrte den Blick auf die Glut ihres Herzens“, so hymnisch beginnt der zweite Teil von Attila Csampais Text. Der von ihr gefundene Ton hätte unsere Seelen wie die Sonne unser Augenlicht geblendet und unsere Herzen entzündet, unseren Geist erwärmt. “So tönt die Stimme des Erzengels, der uns das Jüngste Gericht ankündigt, so streng, so übermenschlich. So klingt der hohe, der erhöhte Ton, der das WORT in Schwingungen versetzt, als Worte Gottes erkennbar macht, als Botschaften zwischen Seelen.” In seiner Überhöhung der Callas nimmt Attila Csampai aber auch Rache an ihren Kritikern, die einer singenden Frau nicht das zugestehen wollten, was sie dem gesamten weiblichen Geschlecht insgesamt Jahrhunderte oder Jahrtausende abgesprochen hatten, nämlich nicht nur “die Fähigkeit zu selbständigem Denken und Handeln, sondern auch zu tieferem Empfinden“. Attila Csampais Text über die Callas wird auch zu einer Anklageschrift gegen die Männerwelt der Fünfziger Jahre, die Klüngelei, die Männerbünde, die Altherren-Clubs. Tröstend erklärt er auch die Sinnhaftigkeit der Publikation eines Bildbandes zu Maria Callas zu dem er ja sein Vorwort schreibt. “Für die, die sie nie leibhaftig erleben durften sind die Bilder der einzig greifbare Beleg, dass ein Körper dieses alles entgrenzende Genie überhaupt fassen, beherbergen konnte, ohne zu zerbersten.” Im dritten Teil seines Textes, “Metamorphosen” übertitelt, beschreibt Attila Csampai ihre Performances in den wichtigsten Opern: Lady Macbeth, Lucia die Lammermoor, Leonara in Il Trovatore, Norma. Es gäbe noch viel mehr, noch viel mehr über die Callas zu sagen, allein, es sprengte den Platz und so wird der Raum für die Fotos eröffnet: “Ich glaubte immer, dass sie unsterblich sei, und sie ist es.” (Tito Gobbi)

Foto by David Seymour; 1993 Magnum/Focus courtesy Schirmer-Mosel

Für Interessierte empfohlen seien außerdem die Dokumentationen von ARTHAUS “Maria Callas. La Divina. A Portrait” (Tony Palmer), Callas assoluta (Philippe Kohly) sowie “The eternal Callas” (EMI Classics) oder der Spielfilm von Pier Paolo Pasolini mit der Callas in der Titelrolle “Medea” (ebenfalls ARTHAUS). Studioaufnahmen der “Göttlichen” sind bei EMI Classics erschienen: “The Complete Studio Recording 1949-1969” (70 CDs) oder auch “Maria Callas. 25 Complete Operas” und “Maria Callas. Glanzjahre einer Diva.” , beide by Membran Music Ltd.

Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Mit einem neuen Kapitel. Das schon 2023 zum Bestseller avancierte Sachbuch des außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT wird 2024 mit einem neuen Kapitel zur Stabilität von Putins Herrschaft nach dem Aufstand und Tod Prigoschins neu aufgelegt. Michael Thumann ist einer der besten Russlandkenner und lebt in Moskau.

Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat. Mit einem neuen Kapitel. Das schon 2023 zum Bestseller avancierte Sachbuch des außenpolitischen Korrespondenten der ZEIT wird 2024 mit einem neuen Kapitel zur Stabilität von Putins Herrschaft nach dem Aufstand und Tod Prigoschins neu aufgelegt. Michael Thumann ist einer der besten Russlandkenner und lebt in Moskau.

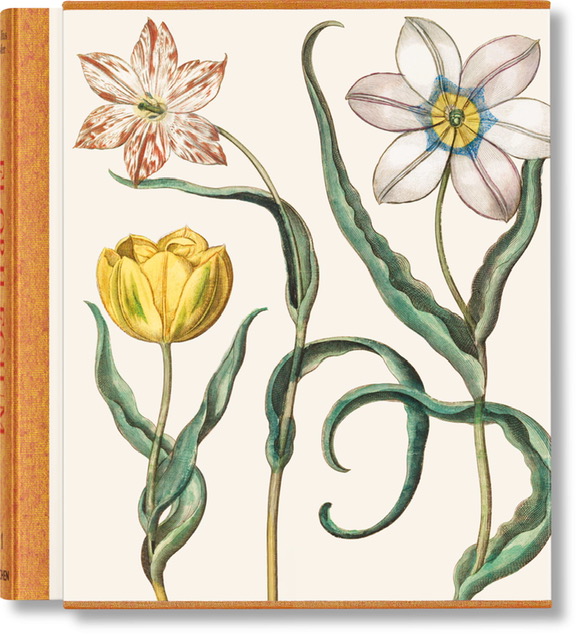

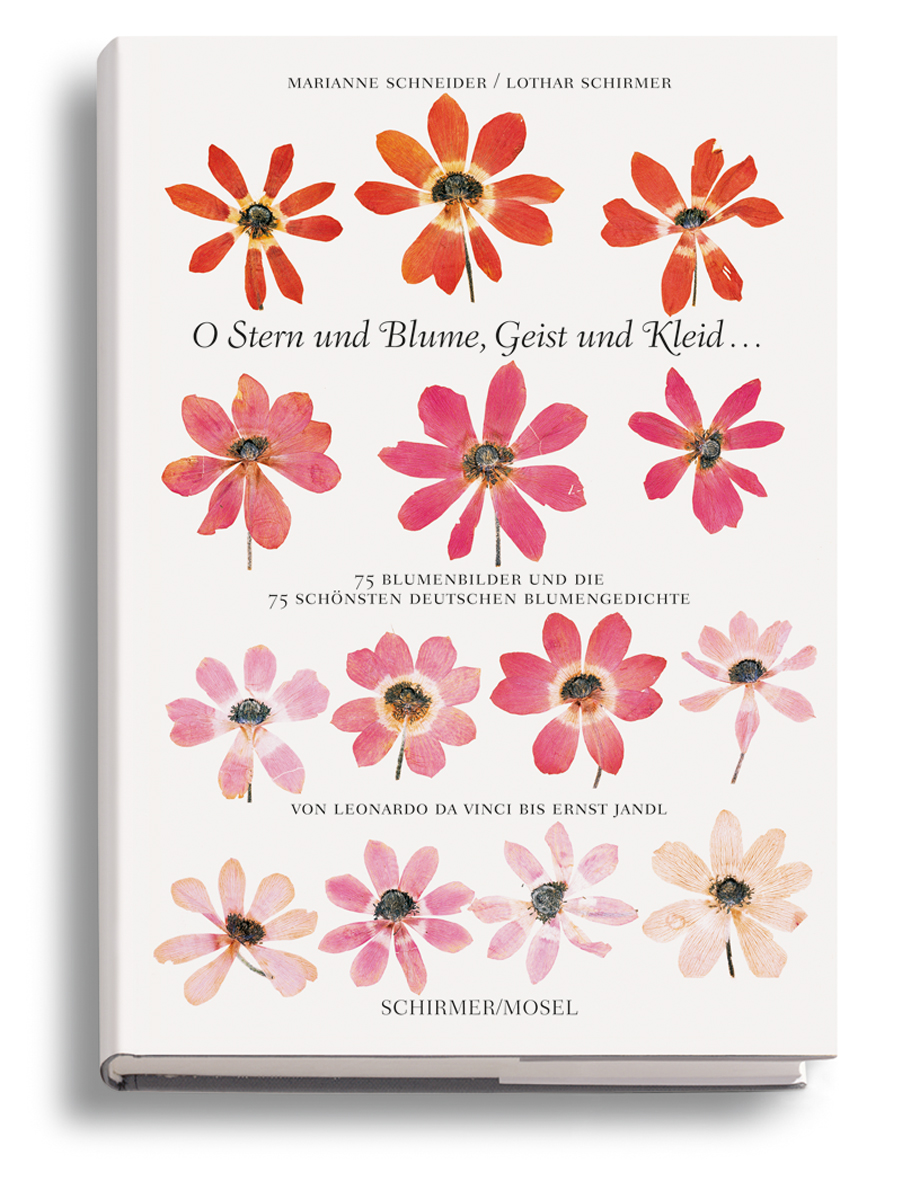

The Garden at Eichstätt. 367 handkolorierte Kupferstiche des Hortus Eystettensis werden in dieser TASCHEN Prachtausgabe präsentiert und entsprechend gewürdigt. Der ehemalige Schlossgarten von Eichstätt beherbergte einen Pflanzenreichtum, der als Meilenstein der botanischen Illustrationskunst durch Basilius Besler für die Ewigkeit festgehalten wurde. Die vorliegende Faksimile-Ausgabe umfasst detaillierte Beschreibungen der Pflanzen entsprechend der modernen Taxonomie und erläutert dieses Juwel der barocken Gartenliteratur anhand wissenschaftlicher Begleittexte. Ideal als Blumen unterm Weihnachtsbaum für Freunde der blühenden Flora.

The Garden at Eichstätt. 367 handkolorierte Kupferstiche des Hortus Eystettensis werden in dieser TASCHEN Prachtausgabe präsentiert und entsprechend gewürdigt. Der ehemalige Schlossgarten von Eichstätt beherbergte einen Pflanzenreichtum, der als Meilenstein der botanischen Illustrationskunst durch Basilius Besler für die Ewigkeit festgehalten wurde. Die vorliegende Faksimile-Ausgabe umfasst detaillierte Beschreibungen der Pflanzen entsprechend der modernen Taxonomie und erläutert dieses Juwel der barocken Gartenliteratur anhand wissenschaftlicher Begleittexte. Ideal als Blumen unterm Weihnachtsbaum für Freunde der blühenden Flora. Die vollständige Faksimile-Edition des dreibändigen Hortus Eystettensis von 1613 gilt als das Juwel barocker Gartenkunst. Aber auch der Garten selbst natürlich. Der Eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) ließ Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger Basilius Besler (1561–1629) einen prachtvollen Lustgarten anlegen. Die Gewächse wurden von Besler nach Jahreszeiten geordnet und in Beschreibungen und Kupferstichillustrationen dokumentiert. Der erste Druck, “Hortus Eystettensis”, war damals schon ein dreibändiger Prachtkatalog mit 367 handkolorierten Pflanzenillustrationen und detaillierten botanischen Beschreibungen von insgesamt 90 Pflanzenfamilien und 340 Gattungen. Einige davon auch von exotischer Herkunft.

Die vollständige Faksimile-Edition des dreibändigen Hortus Eystettensis von 1613 gilt als das Juwel barocker Gartenkunst. Aber auch der Garten selbst natürlich. Der Eichstätter Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) ließ Anfang des 17. Jahrhunderts durch den Nürnberger Apotheker, Botaniker und Verleger Basilius Besler (1561–1629) einen prachtvollen Lustgarten anlegen. Die Gewächse wurden von Besler nach Jahreszeiten geordnet und in Beschreibungen und Kupferstichillustrationen dokumentiert. Der erste Druck, “Hortus Eystettensis”, war damals schon ein dreibändiger Prachtkatalog mit 367 handkolorierten Pflanzenillustrationen und detaillierten botanischen Beschreibungen von insgesamt 90 Pflanzenfamilien und 340 Gattungen. Einige davon auch von exotischer Herkunft. Die nun in vorliegender TASCHEN Publikation wiederauferstandenen hochwertigen Reproduktionen dieser Faksimile-Edition wurden nach einem Originalexemplar aus den Beständen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt erstellt. Sie werden ebenso wie die auf ihnen dargestellten Gewächse in botanischer, heilkundlicher und symbolischer Perspektive fachkundig erläutert. Im Anhang wird anhand ausführlicher Texte die historische Bedeutung des Gartens von Eichstätt und des ihm gewidmeten Hortus Eystettensis erklärt.

Die nun in vorliegender TASCHEN Publikation wiederauferstandenen hochwertigen Reproduktionen dieser Faksimile-Edition wurden nach einem Originalexemplar aus den Beständen der Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt erstellt. Sie werden ebenso wie die auf ihnen dargestellten Gewächse in botanischer, heilkundlicher und symbolischer Perspektive fachkundig erläutert. Im Anhang wird anhand ausführlicher Texte die historische Bedeutung des Gartens von Eichstätt und des ihm gewidmeten Hortus Eystettensis erklärt.  Ein Meilenstein der botanischen Illustrationskunst im Format 24.3 x 30.4 cm mit 6.54 kg und 1096 Seiten. Die Originaldrucke werden übrigens bereits im Millionenbereich gehandelt. Die beiden Autoren Klaus Walter Littger und Werner Dressendörfer haben auch schon (im TASCHEN Verlag) zum Thema publiziert. So sind von letzterem bereits Der Garten von Eichstätt, Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543, Pomona Britannica, The Tempel of Flora und The Vegetable Garden erschienen. Klaus Walter Littger wiederum leitet die Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt und ist Herausgeber einer Zeitschrift und weiterer Publikationen über die Geschichte Eichstätts.

Ein Meilenstein der botanischen Illustrationskunst im Format 24.3 x 30.4 cm mit 6.54 kg und 1096 Seiten. Die Originaldrucke werden übrigens bereits im Millionenbereich gehandelt. Die beiden Autoren Klaus Walter Littger und Werner Dressendörfer haben auch schon (im TASCHEN Verlag) zum Thema publiziert. So sind von letzterem bereits Der Garten von Eichstätt, Leonhart Fuchs: Das Kräuterbuch von 1543, Pomona Britannica, The Tempel of Flora und The Vegetable Garden erschienen. Klaus Walter Littger wiederum leitet die Manuskript-Sammlung der Universität Eichstätt und ist Herausgeber einer Zeitschrift und weiterer Publikationen über die Geschichte Eichstätts.

Sandman – Albtraumland . “Aber jetzt wird alles immer nur noch schrecklicher. Alles fällt auseinander, und am besten man betäubt sich…“, resümiert Flynn und schwelgt im Auftakt gleichzeitig in ihren Erinnerungen. Schließlich ist es das, was am Ende von uns allen überbleibt: Erinnerungen.

Sandman – Albtraumland . “Aber jetzt wird alles immer nur noch schrecklicher. Alles fällt auseinander, und am besten man betäubt sich…“, resümiert Flynn und schwelgt im Auftakt gleichzeitig in ihren Erinnerungen. Schließlich ist es das, was am Ende von uns allen überbleibt: Erinnerungen.

Geschichten und Gedichte für die kalte Jahreszeit. “Der Winter soll mein Frühling sein“, schreibt jubelnden Herzens Johann Christian Günther in seinem Gedicht “Lob des Winters“. Schließlich dient er auch zu “Amors Jubelfest“, also alles gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Denn der Winter gilt zu Unrecht als “kalte Jahreszeit”.

Geschichten und Gedichte für die kalte Jahreszeit. “Der Winter soll mein Frühling sein“, schreibt jubelnden Herzens Johann Christian Günther in seinem Gedicht “Lob des Winters“. Schließlich dient er auch zu “Amors Jubelfest“, also alles gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil. Denn der Winter gilt zu Unrecht als “kalte Jahreszeit”. Der durchwegs winterliche Leseschatz als Geschenkbuch mit Goldfolienprägung wärmt mit Gedichten und Kurzgeschichten oder Auszügen aus anderen Texten die Herzen seiner Leser:innen. Es sind Geschichten über Abende am Kamin, weiße Winterlandschaften und Sport und Spiel im Schnee, Erzählungen von Schneemännern, Eisköniginnen und verzauberten Winterwäldern. Aber auch einige der bekanntesten Winterlieder kommen zu Wort und Ton (mit Noten) sowie Rezepte zu Nussecken, Eierpunsch und Co. Die Texte stammen u. a. von Annette von Droste-Hülshoff, Hans Christian Andersen, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Hermann Hesse, Tove Jansson und Erich Kästner u.v.a.m. Aber auch die kleinen Kätzchen, deren Pfoten im Winter erkalten, haben ihre Freude an der Winterzeit, weiß Heinrich Heine, der fröhlich reimt: “Und ein Kätzchen sitzt daneben, /Wärmt die Pfötchen an der Glut;/ Und die Flammen schweben, weben,/Wundersam wir mir zu Mut”. Wer wird da noch behaupten, der Winter sei eine kalte Jahreszeit, wenn innen wie außen, im Herzen und im Hause, weit sichtbar ein Feuer brennt?

Der durchwegs winterliche Leseschatz als Geschenkbuch mit Goldfolienprägung wärmt mit Gedichten und Kurzgeschichten oder Auszügen aus anderen Texten die Herzen seiner Leser:innen. Es sind Geschichten über Abende am Kamin, weiße Winterlandschaften und Sport und Spiel im Schnee, Erzählungen von Schneemännern, Eisköniginnen und verzauberten Winterwäldern. Aber auch einige der bekanntesten Winterlieder kommen zu Wort und Ton (mit Noten) sowie Rezepte zu Nussecken, Eierpunsch und Co. Die Texte stammen u. a. von Annette von Droste-Hülshoff, Hans Christian Andersen, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Hermann Hesse, Tove Jansson und Erich Kästner u.v.a.m. Aber auch die kleinen Kätzchen, deren Pfoten im Winter erkalten, haben ihre Freude an der Winterzeit, weiß Heinrich Heine, der fröhlich reimt: “Und ein Kätzchen sitzt daneben, /Wärmt die Pfötchen an der Glut;/ Und die Flammen schweben, weben,/Wundersam wir mir zu Mut”. Wer wird da noch behaupten, der Winter sei eine kalte Jahreszeit, wenn innen wie außen, im Herzen und im Hause, weit sichtbar ein Feuer brennt? In Andersen’s Geschichte einer Mutter tauscht diese ihr schwarzes gegen weißes Haar und jeder weiß, wozu Mütter noch bereit sind, wenn es um ihre Kinder geht. Ganz besonders zu Weihnachten oder im Winter allgemein, sind die Opfer besonders groß, aber auch die Freuden. Diese werden etwa im Kapitel “Winterfreuden” u.a. von Erich Kästner lebendig beschrieben: “Wintersport”, heißt es da, “Die Leute fahren Bob und Ski/am Hange hinterm Haus.(…) Das Publikum ist möglichst laut./Was tut das der Natur?/Sie wurde nicht für es gebaut./ Und schweigt. Und lächelt nur.” Zu Eis-Hockey lädt Joachim Ringelnatz in seinem gleichnamigen Gedicht, zu “Eislauf” Gerhart Hauptmann. Da taucht zwischen die Zeilen ein weiteres Rezept auf, dieses Mal ein Winterlicher Eierpunsch. In der Form eines Eiszapfens schreibt Leopold Kammerer sein gleichnamiges Gedicht, das auf “Au!” endet. Aber die Schmerzen sind nur kurz, bleibt doch das Gedicht! Ein anonymer Zeitzeuge schreibt eine Wintergeschichte in der es am 8. Dezember das erste Mal schneit. Am 8. Januar nimmt der Erzähler gerne die Pillen. Aber warum ist er nur an das Bett gefesselt?

In Andersen’s Geschichte einer Mutter tauscht diese ihr schwarzes gegen weißes Haar und jeder weiß, wozu Mütter noch bereit sind, wenn es um ihre Kinder geht. Ganz besonders zu Weihnachten oder im Winter allgemein, sind die Opfer besonders groß, aber auch die Freuden. Diese werden etwa im Kapitel “Winterfreuden” u.a. von Erich Kästner lebendig beschrieben: “Wintersport”, heißt es da, “Die Leute fahren Bob und Ski/am Hange hinterm Haus.(…) Das Publikum ist möglichst laut./Was tut das der Natur?/Sie wurde nicht für es gebaut./ Und schweigt. Und lächelt nur.” Zu Eis-Hockey lädt Joachim Ringelnatz in seinem gleichnamigen Gedicht, zu “Eislauf” Gerhart Hauptmann. Da taucht zwischen die Zeilen ein weiteres Rezept auf, dieses Mal ein Winterlicher Eierpunsch. In der Form eines Eiszapfens schreibt Leopold Kammerer sein gleichnamiges Gedicht, das auf “Au!” endet. Aber die Schmerzen sind nur kurz, bleibt doch das Gedicht! Ein anonymer Zeitzeuge schreibt eine Wintergeschichte in der es am 8. Dezember das erste Mal schneit. Am 8. Januar nimmt der Erzähler gerne die Pillen. Aber warum ist er nur an das Bett gefesselt? In ähnlicher Ausstattung und Ausführung ist bei Reclam auch das “Weihnachtsbuch” erschienen, wo sich ebenfalls in Broschur mit Goldfolienprägung viele Geschichten und Gedichte rund um die seligste Jahreszeit tummeln. Von der Bibel bis Urs Widmer geht es um Weihnachten, die stillste und doch wärmste Zeit des Kalenderjahres, denn die Temperatur kommt von innen. Weitere Weihnachtstipps bei Reclam sind der Adventskalender, der 24 literarische Episoden schildert, also für jeden Tag des Dezembers eine. Und das in jedem Jahr, immerwährend! Oder Janoschs “Der alte Mann und der Bär. Eine Weichnachtsgeschichte.” Letztere beiden Titel werden zwar erst wieder am 8. Auguste 2024 neu aufgelegt, aber die Buchhandlung ihrer Wahl hat sie bestimmt rechtzeitig bestellt und noch vorrätig. In diesem Sinne: Frohe literarische Weihnachten!

In ähnlicher Ausstattung und Ausführung ist bei Reclam auch das “Weihnachtsbuch” erschienen, wo sich ebenfalls in Broschur mit Goldfolienprägung viele Geschichten und Gedichte rund um die seligste Jahreszeit tummeln. Von der Bibel bis Urs Widmer geht es um Weihnachten, die stillste und doch wärmste Zeit des Kalenderjahres, denn die Temperatur kommt von innen. Weitere Weihnachtstipps bei Reclam sind der Adventskalender, der 24 literarische Episoden schildert, also für jeden Tag des Dezembers eine. Und das in jedem Jahr, immerwährend! Oder Janoschs “Der alte Mann und der Bär. Eine Weichnachtsgeschichte.” Letztere beiden Titel werden zwar erst wieder am 8. Auguste 2024 neu aufgelegt, aber die Buchhandlung ihrer Wahl hat sie bestimmt rechtzeitig bestellt und noch vorrätig. In diesem Sinne: Frohe literarische Weihnachten!

In “Encounter 2 (The Man who Laughs)” aus dem Jahre 2014 lächeln sich Minnie Mouse und Adolf Hitler gegenseitig freundlich an. Im Hintergrund vermutet man ein zerstörtes Berlin, die Trümmer des Führerbunkers. So plakativ und provokativ das hyperrealistische Gemälde des österreichischen Malers Gottfried Helnwein auch erscheinen mag, es steckt viel mehr dahinter als man zu glauben vermag.

In “Encounter 2 (The Man who Laughs)” aus dem Jahre 2014 lächeln sich Minnie Mouse und Adolf Hitler gegenseitig freundlich an. Im Hintergrund vermutet man ein zerstörtes Berlin, die Trümmer des Führerbunkers. So plakativ und provokativ das hyperrealistische Gemälde des österreichischen Malers Gottfried Helnwein auch erscheinen mag, es steckt viel mehr dahinter als man zu glauben vermag.

Nero Corleone. “Es ist wie bei mir“, dachte er, “wir sind gescheite, prächtige Männer von Welt, aber jeder schleppt eben sein Mädchen hinter sich her“, denkt sich der schwarze Kater Nero Corleone und teilt sein Essen mit seiner Rosa. Der von der Schriftstellerin Elke Heidenreich erfundene und von Quint Buchholz liebevoll illustrierte Mäuseschreck ist zwar in Italien geboren, macht aber bald eine große Reise zum Kölner Dom.

Nero Corleone. “Es ist wie bei mir“, dachte er, “wir sind gescheite, prächtige Männer von Welt, aber jeder schleppt eben sein Mädchen hinter sich her“, denkt sich der schwarze Kater Nero Corleone und teilt sein Essen mit seiner Rosa. Der von der Schriftstellerin Elke Heidenreich erfundene und von Quint Buchholz liebevoll illustrierte Mäuseschreck ist zwar in Italien geboren, macht aber bald eine große Reise zum Kölner Dom.

Boulevard der Helden. 30 biografische Geschichten von Erfolgsautor Michael Köhlmeier, die zuvor in einem Magazin der zugehörigen Verlagsmutter erschienen, sind hier in einem Buch versammelt. Sowohl berühmte Männer und Frauen stellt der Schriftsteller im Porträt vor und zeigt, was sie so außergewöhnlich macht(e). Mit dabei: Wilma Rudolph, Ignaz Semmelweis, Houdini, Mata Hari oder Marilyn Monroe und viele andere mehr.

Boulevard der Helden. 30 biografische Geschichten von Erfolgsautor Michael Köhlmeier, die zuvor in einem Magazin der zugehörigen Verlagsmutter erschienen, sind hier in einem Buch versammelt. Sowohl berühmte Männer und Frauen stellt der Schriftsteller im Porträt vor und zeigt, was sie so außergewöhnlich macht(e). Mit dabei: Wilma Rudolph, Ignaz Semmelweis, Houdini, Mata Hari oder Marilyn Monroe und viele andere mehr.

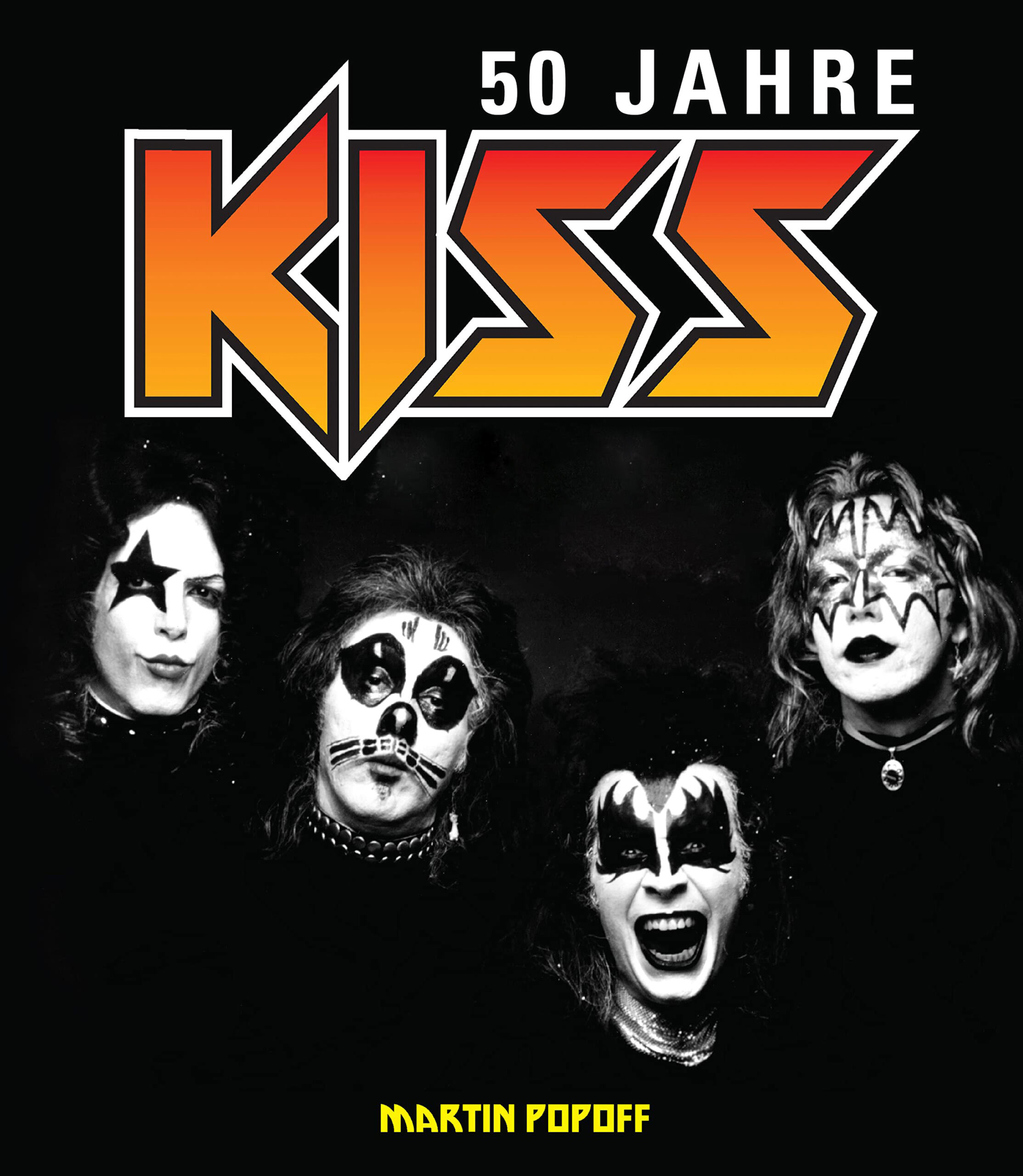

50 Jahre KISS. Der kanadische Journalist und Autor ist in Metalkreisen kein Unbekannter. Er veröffentlichte unter anderem Bücher zu Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath und Rainbow, aber auch regelmäßig Artikel für den Record Collector, Goldmine und den Metal Hammer. Mit 50 Jahre KISS wird sein Bekanntheitsgrad unweigerlich nach oben schnellen, gehört sie doch zu einer der beliebtesten Hardrock/Metal-Bands der Welt.

50 Jahre KISS. Der kanadische Journalist und Autor ist in Metalkreisen kein Unbekannter. Er veröffentlichte unter anderem Bücher zu Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath und Rainbow, aber auch regelmäßig Artikel für den Record Collector, Goldmine und den Metal Hammer. Mit 50 Jahre KISS wird sein Bekanntheitsgrad unweigerlich nach oben schnellen, gehört sie doch zu einer der beliebtesten Hardrock/Metal-Bands der Welt.

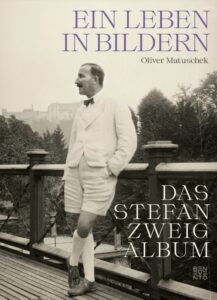

Das Stefan Zweig Album. “Stefan Zweig hat mich zu seinem dauernden Oberhaserl ernannt. Mehr will ich nicht, möge er sich ab und zu eines Unterhaserls erfreuen. Ich gönn ihm die Andere und ihn der anderen. Wenn ich nur immer sein Oberhaserl bin.“, vertraute Friederike von Winternitz ihrem Tagebuch im November 1916 an. Wegen ihm hatte sie sich scheiden lassen, schließlich war Stefan Zweig damals schon ein berühmter Schriftsteller dessen Texte auch international erschienen und übersetzt wurden. Und das Haus am Kapuzinerberg in Salzburg in dem sie mit ihm wohnte war auch nicht ohne.

Das Stefan Zweig Album. “Stefan Zweig hat mich zu seinem dauernden Oberhaserl ernannt. Mehr will ich nicht, möge er sich ab und zu eines Unterhaserls erfreuen. Ich gönn ihm die Andere und ihn der anderen. Wenn ich nur immer sein Oberhaserl bin.“, vertraute Friederike von Winternitz ihrem Tagebuch im November 1916 an. Wegen ihm hatte sie sich scheiden lassen, schließlich war Stefan Zweig damals schon ein berühmter Schriftsteller dessen Texte auch international erschienen und übersetzt wurden. Und das Haus am Kapuzinerberg in Salzburg in dem sie mit ihm wohnte war auch nicht ohne.

“Kaum ein anderer Ort auf der Welt vereint auf so bewegende Weise schöpferische Kraft, Erfindungsgeist und die Sehnsucht nach Unvergänglichkeit“, bringt es Giovanni Liverani in seinem Grußwort auf den Punkt. Die Rede ist natürlich von Venedig, der Serenissima, die im 15./16. Jahrhundert im Bereich der Malerei eine unvergleichliche Blüte erreicht hatte.

“Kaum ein anderer Ort auf der Welt vereint auf so bewegende Weise schöpferische Kraft, Erfindungsgeist und die Sehnsucht nach Unvergänglichkeit“, bringt es Giovanni Liverani in seinem Grußwort auf den Punkt. Die Rede ist natürlich von Venedig, der Serenissima, die im 15./16. Jahrhundert im Bereich der Malerei eine unvergleichliche Blüte erreicht hatte. Die wohl größte Sopranistin ihrer Zeit wurde als Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou am 2. Dezember 1923 in New York City geboren. Ihre Eltern waren nach Amerika ausgewandert, um dort Arbeit zu finden. Zuneigung fang die junge Maria aber vor allem bei ihrer älteren Schwester Yakinhti (Jackie). Aber wenn man die Adressen in Manhattan ansieht, die die Familie in den Jahren der Weltwirtschaftskrise bewohnte, kann man von einem langsamen sozialen Abstieg sprechen: ein Aufstieg in die höher nummerierten Straßen von Midtown Manhattan bis nach Harlem lege dies nahe, schreibt

Die wohl größte Sopranistin ihrer Zeit wurde als Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoulou am 2. Dezember 1923 in New York City geboren. Ihre Eltern waren nach Amerika ausgewandert, um dort Arbeit zu finden. Zuneigung fang die junge Maria aber vor allem bei ihrer älteren Schwester Yakinhti (Jackie). Aber wenn man die Adressen in Manhattan ansieht, die die Familie in den Jahren der Weltwirtschaftskrise bewohnte, kann man von einem langsamen sozialen Abstieg sprechen: ein Aufstieg in die höher nummerierten Straßen von Midtown Manhattan bis nach Harlem lege dies nahe, schreibt  Einen ganz anderen Zugang zur “Göttin” Callas als die üblichen Biographien wählt eine Publikation des Verlages

Einen ganz anderen Zugang zur “Göttin” Callas als die üblichen Biographien wählt eine Publikation des Verlages

Enid Blyton. Im Juli 2023 ist bei Bocola bereits der sechste von acht Bänden der klassischen Abenteuer-Reihe von Enid Blyton erschienen. Die exklusive Edition der Abenteuer-Reihe von Enid Blyton des Bocola Verlages folgt den englischen Originalausgaben und ist mit zahlreichen Illustrationen von Stuart Tresilian versehen. Mit buntem Schutzumschlag und gebunden in Halbleinen sind die acht Bände von Enid Blyton eine umfassende Abenteuer-Reihe, übrigens die erste in Deutschland veröffentlichte Kinderbuch-Reihe von Enid Blyton, deren Erfolg der “Fünf Freunde-Bücher”, die ab 1953 hierzulande erschienen, mitbegründete.

Enid Blyton. Im Juli 2023 ist bei Bocola bereits der sechste von acht Bänden der klassischen Abenteuer-Reihe von Enid Blyton erschienen. Die exklusive Edition der Abenteuer-Reihe von Enid Blyton des Bocola Verlages folgt den englischen Originalausgaben und ist mit zahlreichen Illustrationen von Stuart Tresilian versehen. Mit buntem Schutzumschlag und gebunden in Halbleinen sind die acht Bände von Enid Blyton eine umfassende Abenteuer-Reihe, übrigens die erste in Deutschland veröffentlichte Kinderbuch-Reihe von Enid Blyton, deren Erfolg der “Fünf Freunde-Bücher”, die ab 1953 hierzulande erschienen, mitbegründete. Im vorliegenden Abenteuer, dem Band 6 der neu veröffentlichten Reihe des Bocola Verlages geht es vorerst um den harmlosen Kauf eines Flaschenschiffs, der die vier Kinder alsbald in ein neues Abenteuer verwickelt. Eigentlich war für die Ferien eine ruhige Seereise auf einem großen Überseedampfer geplant. Das ungewohnte Leben auf einem Schiff, die weite Schönheit des Meeres und das fremdartige Leben in den Hafenstädten entzücken die Kinder ohnehin schon. Doch mit dem Flaschenschiff kommt Unruhe in die Reisegesellschaft, denn eine alte Karte gibt Rätsel über Rätsel auf und es beginnt die fieberhafte Suche nach einem längst verschollen geglaubten Schatz. Für weiteren drolligen Spaß sorgen Kiki und ein Äffchen namens Micki. Die exklusive Sammler-Edition, die vom Bocola Verlag seit April 2022 in 8 Bänden in einer als Nachdruck der englischen Originalausgaben des Londoner Macmillan-Verlags, die von 1944 bis 1955 dort erstmals zum Abdruck kamen, veröffentlicht wird, wurden vom Bocola aufwändig digital restauriert. Damit verwirklicht der Bocola Verlag erneut seine Mission und veröffentlicht Bücher in erstklassiger digitaler Restauration.

Im vorliegenden Abenteuer, dem Band 6 der neu veröffentlichten Reihe des Bocola Verlages geht es vorerst um den harmlosen Kauf eines Flaschenschiffs, der die vier Kinder alsbald in ein neues Abenteuer verwickelt. Eigentlich war für die Ferien eine ruhige Seereise auf einem großen Überseedampfer geplant. Das ungewohnte Leben auf einem Schiff, die weite Schönheit des Meeres und das fremdartige Leben in den Hafenstädten entzücken die Kinder ohnehin schon. Doch mit dem Flaschenschiff kommt Unruhe in die Reisegesellschaft, denn eine alte Karte gibt Rätsel über Rätsel auf und es beginnt die fieberhafte Suche nach einem längst verschollen geglaubten Schatz. Für weiteren drolligen Spaß sorgen Kiki und ein Äffchen namens Micki. Die exklusive Sammler-Edition, die vom Bocola Verlag seit April 2022 in 8 Bänden in einer als Nachdruck der englischen Originalausgaben des Londoner Macmillan-Verlags, die von 1944 bis 1955 dort erstmals zum Abdruck kamen, veröffentlicht wird, wurden vom Bocola aufwändig digital restauriert. Damit verwirklicht der Bocola Verlag erneut seine Mission und veröffentlicht Bücher in erstklassiger digitaler Restauration. Denn die Illustrationen von Stuart Tresilian vom Schutzumschlag, vom Cover und aus dem Innenteil der Bücher enthalten als Nostalgie-Edition wesentlich mehr Illustrationen als die früheren deutschen Ausgaben. Aus heute unerfindlichen Gründen, hat man damals in den deutschen Büchern viele Abbildungen weggelassen. Diese Ausgabe wird all jene begeistern, die mit den Klassikern von Enid Blyton aufgewachsen sind, aber auch die Kinder, die erstmals in die Abenteuer der 4 Freunde eintauchen wollen. Ganz bewusst wird mit dieser Sammler-Edition der Charme der englischen Originalausgaben von Bocola wiederbelebt und erhalten. Denn der Bocola-Verlag orientierte sich bei seiner Neuausgabe absichtlich nicht an der deutschen Erstausgabe der Abenteuer-Reihe aus dem Erika Klopp Verlag, sondern so weit wie möglich an Aufmachung und Gestaltung der englischen Erstauflage des Londoner Macmillan Verlages. Der Bocola Verlag hat seit seiner Gründung vor 17 Jahren bereits 4.300+ PRINZ EISENHERZ SEITEN, 17 COMIC-KÜNSTLER, 100 EDLE SAMMLERAUSGABEN und 37.500+ STUNDEN DIGITALER RESTAURATION investiert, um die Schätze vergangener Generationen auch zukünftigen Generationen weiterhin zugänglich zu erhalten.

Denn die Illustrationen von Stuart Tresilian vom Schutzumschlag, vom Cover und aus dem Innenteil der Bücher enthalten als Nostalgie-Edition wesentlich mehr Illustrationen als die früheren deutschen Ausgaben. Aus heute unerfindlichen Gründen, hat man damals in den deutschen Büchern viele Abbildungen weggelassen. Diese Ausgabe wird all jene begeistern, die mit den Klassikern von Enid Blyton aufgewachsen sind, aber auch die Kinder, die erstmals in die Abenteuer der 4 Freunde eintauchen wollen. Ganz bewusst wird mit dieser Sammler-Edition der Charme der englischen Originalausgaben von Bocola wiederbelebt und erhalten. Denn der Bocola-Verlag orientierte sich bei seiner Neuausgabe absichtlich nicht an der deutschen Erstausgabe der Abenteuer-Reihe aus dem Erika Klopp Verlag, sondern so weit wie möglich an Aufmachung und Gestaltung der englischen Erstauflage des Londoner Macmillan Verlages. Der Bocola Verlag hat seit seiner Gründung vor 17 Jahren bereits 4.300+ PRINZ EISENHERZ SEITEN, 17 COMIC-KÜNSTLER, 100 EDLE SAMMLERAUSGABEN und 37.500+ STUNDEN DIGITALER RESTAURATION investiert, um die Schätze vergangener Generationen auch zukünftigen Generationen weiterhin zugänglich zu erhalten.