Der Leser als literarischer Großinquisitor

Der Leser als literarischer Großinquisitor

Eine Befragung simulierend erzählt der portugiesische Schriftsteller António Lobo Antunes in seinem Roman «Das Handbuch der Inquisitoren» vom Ende des Salazar-Regimes, das er am Schicksal seines Protagonisten und dessen Familie spiegelt. Das 1997 erschienene Buch gilt als ein Klassiker der Weltliteratur, sein Autor wird zudem seit Jahrzehnten als Nobelpreiskandidat gehandelt, – bisher vergebens. Der Kommunist und Psychiater rechnet in diesem vielschichtigen Werk rigoros vor allem mit der verhassten Diktatur des sogenannten Estado Novo ab, wobei er konsequent die Perspektive der «kleinen Leute» einnimmt. Neben unglücklichen Liebesgeschichten werden dabei auch Krankheit, Alter und Tod thematisiert, und die Angst vor den Gewaltexzessen dieses autoritären Regimes ist ebenfalls allgegenwärtig. Wir haben es, wie in vielen Romanen seines umfangreichen Œuvres, hier auch wieder mit einer düsteren Geschichte des Untergangs zu tun.

Der Protagonist Francisco, genannt «der Doktor», ist ein einflussreicher Minister unter Salazar und lebt wie ein Feudalfürst auf seinem pompöse Landgut Palmela in der Nähe Lissabons. Auf ein Wort von ihm erledigt ein Major vom Geheimdienst skrupellos alle seine Aufträge, diskret und zuverlässig. Das Unglück dieses Tyrannen beginnt, als seine Frau Isabel ihn betrügt und schon bald auch verlässt. Die Frau des Apothekers wird seine Geliebte, kein Dienstmädchen ist vor ihm sicher, und die Köchin bekommt heimlich ein Kind von ihm, bei dem der Veterinär als Geburtshelfer fungiert. In einer jungen Kurzwarenhändlerin meint er schließlich Isabel zu erkennen und macht sie zu seiner Mätresse. Mit der Nelken-Revolution 1974, dem Sturz des Salazar-Regimes, endet schließlich seine Allmacht, er wird entlassen, verarmt, das Gut verkommt zusehends, er verbarrikadiert sich aus Angst vor den Kommunisten und droht, jedem von ihnen «eine Kugel zwischen die Hörner» zu verpassen, der sich ihm auch nur nähert. Am Ende des Romans liegt er als Greis hilflos in einer Pflegestation: «Pipi Herr Doktor Pipi wir wollen doch nicht den sauberen Schlafanzug schmutzig machen nicht wahr Herr Doktor?»

Folgt man Heimito von Doderer, könnte man folgern, dies ist ein Werk der Kunst, weil man kaum eine kurzgefasste, stimmige Inhaltsangabe davon schreiben kann. Der in fünf Abschnitte unterteilte, gesellschaftskritische Roman mit 29 Kapiteln, abwechselnd als Bericht oder Kommentar betitelt, lässt nicht weniger als 19 Ich-Erzähler zu Wort kommen. Wer da jeweils spricht bleibt oft erst mal im Dunkeln, bis dann irgendwann beiläufig ein Hinweis Klärung bringt. Äußerst hilfreich ist hier übrigens der detaillierte Artikel in Wikipedia, welcher das Wirrwarr dieses komplexen Stimmen-Konstrukts aufdröselt und die inneren Zusammenhänge auch in zeitlicher Hinsicht verdeutlicht. Denn sprachlich unterscheiden sich diese Erzählerfiguren selbst in ihrem Bewusstseinsstrom nicht voneinander, obwohl sie doch ganz verschiedenen sozialen Schichten angehören. Stilistisch auffallend sind die häufig fehlende Interpunktion sowie die nach einem Absatz durch Gedankenstrich eingeleitete wörtliche Rede, vor allem aber kommen einem viele sich wörtlich wiederholende, längere Textpassagen zunächst recht befremdlich vor.

«Ich möchte die Kunst des Romans verändern. Ich möchte eine neue, nie dagewesene Art erfinden, die Dinge auszudrücken», hat António Lobo Antunes selbstbewusst erklärt. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten liest man sich schnell ein in diese vielstimmige, anspruchsvolle Prosa und folgt gespannt dem dramaturgisch verwickelten Geschehen. Der Leser selbst fungiert dabei als literarischer Großinquisitor, es gibt nämlich keine moderierende Autorenstimme. Und so ist er als Leser es folglich auch, bei dem die Fäden der Handlung zusammenlaufen und richtig sortiert und aneinander gefügt werden müssen, selbst wenn sich ihm nicht immer alles sofort und stimmig erschließt. Aber es lohnt sich allemal und öffnet neue Horizonte!

Fazit: erstklassig

Meine Website: http://ortaia.de

Frauenfeindliche Spätromantik

Frauenfeindliche Spätromantik Auf Kolportage-Kurs

Auf Kolportage-Kurs Warum liebe ich diesen Mann?

Warum liebe ich diesen Mann?

Eine Expedition in die Heimat des Hawai-Toasts

Eine Expedition in die Heimat des Hawai-Toasts Zwiespältige Parabel

Zwiespältige Parabel

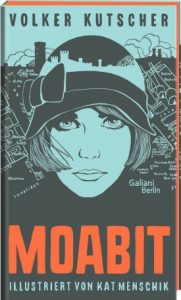

Tarantino-like wird diese Moabit-Geschichte aus dem Kommissar-Gereon-Rath-Universum im verruchten Berlin der 1920er aus drei Perspektiven erzählt: aus der von Adolf I. (Winkler) von Moabit, dem Schränker, der des Gefängniswärters und der seiner Tochter, Charlotte „Lotte Charly“ Ritter, auch bekannt als die Freundin des Kriminalkommissars. Adolf Winkler gehört dem Ringverein Berolina an und wird kurz vor seiner Entlassung Opfer eines Mordanschlages. Er gehört noch zur alten Garde der Kriminellen und hat ein gewissey Ganovenehrgefühl: „Dass die Berolina niemals mit Zuhältern und Drogenhändlern zusammenarbeiten wird. Dass ihr, wenn der Venuskeller so gut läuft, eben das Schutzgeld verdoppeln müsst.“, ordnet er aus dem Knast heraus seinen Berolina-Ringbrüdern an. Aber auch er ist ein Auslaufmodell, so wie man es aus einigen Mafiafilmen kennt, die ebenfalls von der Ehrhaftigkeit der ersten Generation der „ehrenwerten Gesellschaft“ überzeugt sind.

Tarantino-like wird diese Moabit-Geschichte aus dem Kommissar-Gereon-Rath-Universum im verruchten Berlin der 1920er aus drei Perspektiven erzählt: aus der von Adolf I. (Winkler) von Moabit, dem Schränker, der des Gefängniswärters und der seiner Tochter, Charlotte „Lotte Charly“ Ritter, auch bekannt als die Freundin des Kriminalkommissars. Adolf Winkler gehört dem Ringverein Berolina an und wird kurz vor seiner Entlassung Opfer eines Mordanschlages. Er gehört noch zur alten Garde der Kriminellen und hat ein gewissey Ganovenehrgefühl: „Dass die Berolina niemals mit Zuhältern und Drogenhändlern zusammenarbeiten wird. Dass ihr, wenn der Venuskeller so gut läuft, eben das Schutzgeld verdoppeln müsst.“, ordnet er aus dem Knast heraus seinen Berolina-Ringbrüdern an. Aber auch er ist ein Auslaufmodell, so wie man es aus einigen Mafiafilmen kennt, die ebenfalls von der Ehrhaftigkeit der ersten Generation der „ehrenwerten Gesellschaft“ überzeugt sind.

Weder Fisch noch Fleisch

Weder Fisch noch Fleisch Jo Nesbø hat Macbeth in eine trostlose schottische Stadt der Siebziger versetzt. Drogen, Korruption herrschen, ein Polizeipräsident regiert, der nur seinen eigenen Vorteil kennt.

Jo Nesbø hat Macbeth in eine trostlose schottische Stadt der Siebziger versetzt. Drogen, Korruption herrschen, ein Polizeipräsident regiert, der nur seinen eigenen Vorteil kennt.  Homer-Komplex

Homer-Komplex Wenn lesen glücklich macht

Wenn lesen glücklich macht Ohne Liebe kein Leben

Ohne Liebe kein Leben Ein Kanon-Roman

Ein Kanon-Roman