Fragwürdige Resozialisierung

Fragwürdige Resozialisierung

Mit ihrem zweiten Roman packt Birgit Birnbacher das schwierige Thema der Resozialisierung von jugendlichen Straftätern an. Die österreicherische Soziologin sei, wie sie im Nachwort schreibt, «der realen Vorlage für die Hauptfigur dieses Romans für die geduldige und beständige Gesprächsbereitschaft» sehr zu Dank verpflichtet. Ihr Buch schaffte es auf die Longlist des diesjährigen Frankfurter Buchpreises, zu Recht?

Arthur wird im Juni 2010 nach 26 Monaten aus dem Gefängnis entlassen und kommt zur Resozialisierung in eine WG in Wien, ein Projekt, das von einer wissenschaftlichen Studie begleitet ist. Sein Therapeut Dr. Konstantin Vogl, den alle nur Börd nennen, fällt durch seine unkonventionellen Methoden auf. Er verkörpert in Auftreten und Kleidung genau das, was man einen ‹schrägen Vogel› nennt. Unter Depressionen leidend wäre der Alkoholiker eher selbst behandlungsbedürftig, er übt jedoch auf Arthur einen erfreulich positiven Einfluss aus. Unter anderem dadurch, dass er ihn dazu anhält, ihm auf Tonband über sein Leben zu berichten. Diese protokollartigen Selbstauskünfte des personalen Erzählers werden, kursiv und in anderer Schrift, immer wieder kurz in die 33 auktorial erzählten Kapitel dieser tragischen Geschichte eingeblendet. Der Protagonist kommt aus prekären Verhältnissen, denen seine Mutter beherzt entflieht, indem sie mit seinem Stiefvater und ihren beiden Söhnen von ihrer österreichischen Kleinstadt nach Andalusien auswandert, um dort eine Palliativklinik für Wohlhabende zu leiten. Arthur beginnt dort schon bald eine offenbar homo/bisexuelle Dreiecksbeziehung mit Milla und Princeton. Der vermeintliche Freund aber versucht ihn bei einem Bootsausflug zu ertränken, während gleichzeitig Milla spurlos verschwindet und irgendwann für tot erklärt wird. Mit einer Patientin schließlich, die er einmal reglos daliegend antrifft und um die er sich sofort rührend bemüht, entwickelt sich schnell eine innige Beziehung. Grazetta, die alte Frau, die hier zum Sterben hergekommen ist, war früher mal eine bekannte Schauspielerin. Schließlich geht Arthur aber dann doch zurück nach Wien, findet dort jedoch keine Arbeit und wird in seiner Not mit einer raffinierten Internet-Abzocke straffällig.

Man ist an Alfred Döblins Figur Franz Bieberkopf in «Berlin Alexanderplatz» erinnert, wenn Arthur sich nach der Entlassung in einem ähnlichen Circulus vitiosus als ehemaliger Häftling um Wohnung und Arbeit bemüht. Dem intelligenten 22Jährigen fehlen die nötigen Referenzen, um eine Wohnung zu mieten, und er kann auch keine Zeugnisse vorweisen, so dass alle seine Bewerbungen erfolglos bleiben, selbst wenn er die Haft als ‹Auslandsaufenthalt› deklariert. Er scheint das Unglück geradezu magisch anzuziehen, sein Online-Konto wird geplündert und ein Mitbewohner seines armseligen möblierten Zimmers stiehlt ihm aus Rache, weil er ihm kein Geld leihen wollte, einen Umschlag mit Dokumenten. Die waren auf wohlwollendes Betreiben von Grazetta professionell gefälscht und hätten ihm bei seiner Suche nach Arbeit und Wohnung sehr nützlich sein können. Was Arthur auch anpackt, es geht schief, dabei ist er sich sicher, «dass ich ein nützlicher Mensch bin», was er Börd so auch aufs Band spricht. Ihm fehlt der familiäre Rückhalt, die Mutter ist voll eingespannt bei ihrem sozialen Aufstieg aus dem Prekariat, sie kann und will sich nicht um ihn kümmern.

Der Plot ist mit vielen zeitlich ungeordneten Sprüngen vom kitschigen Ende im Jahre 2011 bis zurück zu Arthurs Geburt 1988 alles andere als leicht lesbar. Er ist aber auch oft schwer nachvollziehbar, sei es in Szenen wie der brutalen Gewaltorgie im Knast, Arthurs technisch fragwürdigem Phishing-Fischzug oder der völlig unmotivierten Boots-Episode. Völlig deplaziert ist schließlich auch die Figur der Grazetta, und die Schilderung einer zu vermietenden Messi-Wohnung ist wohl kaum als Satire gemeint. Als was aber dann? Buchpreiswürdig jedenfalls ist dieser Roman keinesfalls!

Fazit: mäßig

Meine Website: http://ortaia.de

Reise zu den Wutbürgern

Reise zu den Wutbürgern Ein Narrativ als Selbstgespräch

Ein Narrativ als Selbstgespräch

Melancholie. „Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae (Kein großes Genie ohne eine Mischung von Irrsinn)“, wie schon der griechische Philosoph Aristoteles wusste. Ein wohl ebenso gewaltiges wie „irrsinniges“ Werk hat der 1952 in Debrecen (Ungarn) geborene Kunsttheoretiker, Literaturwissenschaftler und Essayist in den Achtzigern des 20. Jahrhunderts zur Melancholie vorgelegt.

Melancholie. „Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae (Kein großes Genie ohne eine Mischung von Irrsinn)“, wie schon der griechische Philosoph Aristoteles wusste. Ein wohl ebenso gewaltiges wie „irrsinniges“ Werk hat der 1952 in Debrecen (Ungarn) geborene Kunsttheoretiker, Literaturwissenschaftler und Essayist in den Achtzigern des 20. Jahrhunderts zur Melancholie vorgelegt.

Batman: Die Rückkehr des dunklen Ritters. Für Sammler und Neuleser wurde die bahnbrechende und richtungsweisende Neuinterpretation des Batman-Epos von Frank Miller “Die Rückkehr des Dunklen Ritters“ als 4-Ausgaben-Edition im europäischen Alben-Format (XL-Hardcover-Format) neu aufgelegt. Die sog. Mutanten terrorisieren ein Gotham der Zukunft in der Batman schon über 50 Jahre alt ist und es dennoch noch einmal wissen will: von Mann zu Mann.

Batman: Die Rückkehr des dunklen Ritters. Für Sammler und Neuleser wurde die bahnbrechende und richtungsweisende Neuinterpretation des Batman-Epos von Frank Miller “Die Rückkehr des Dunklen Ritters“ als 4-Ausgaben-Edition im europäischen Alben-Format (XL-Hardcover-Format) neu aufgelegt. Die sog. Mutanten terrorisieren ein Gotham der Zukunft in der Batman schon über 50 Jahre alt ist und es dennoch noch einmal wissen will: von Mann zu Mann. ausgezeichnete Ausrüstung eigentlich schützen würde, bevorzugt der Batman des 21. Jahrhunderts den Zweikampf gegen den Anführer der Mutanten, den er mit seinem Panzer einfach plattwalzen hätte können. Aber Batman wird ja nicht umsonst „Ritter“ genannt: er hat immer noch einen Ehrenkodex, der ihm verbietet absichtlich zu töten. Die Graphik, die Frank Miller und Klaus Janson dabei anwenden ist genauso neuartig wie die Geschichte, die sie erzählen. Da gibt es großformatige Bilder mit Inserts, aber auch eine aufgereihte Panelserie, die chronologisch durchläuft und den Takt der neuen Zeit misst. Denn Batman ist kein Jungspunt mehr, sondern ein Mann der Maß nimmt. Und das genau!

ausgezeichnete Ausrüstung eigentlich schützen würde, bevorzugt der Batman des 21. Jahrhunderts den Zweikampf gegen den Anführer der Mutanten, den er mit seinem Panzer einfach plattwalzen hätte können. Aber Batman wird ja nicht umsonst „Ritter“ genannt: er hat immer noch einen Ehrenkodex, der ihm verbietet absichtlich zu töten. Die Graphik, die Frank Miller und Klaus Janson dabei anwenden ist genauso neuartig wie die Geschichte, die sie erzählen. Da gibt es großformatige Bilder mit Inserts, aber auch eine aufgereihte Panelserie, die chronologisch durchläuft und den Takt der neuen Zeit misst. Denn Batman ist kein Jungspunt mehr, sondern ein Mann der Maß nimmt. Und das genau! Die neue Ästhetik, die Frank Miller dem dunklen Ritter 1986 verpasste, revolutionierte das Genre und verpasste auch alten Schurken wie Joker und Two-Face einen gelungenen Neuauftritt. Aber auch der dunkle Ritter, Batman, bekommt unerwartete Unterstützung von einem weiblichen Robin (Carrie Kelley), der ihm als guten Beginn einer Freundschaft erstmal das Leben rettet. Auch die Medien spielen in Millers Batman-Version eine gewichtige Rolle, denn die sensationslüsterne Presse macht aus dem dunklen Ritter einen Vigilanten, der psychisch ebenso gestört sei, wie seine Widersacher. Dazu werden sog. Experten interviewt, die immer wieder mit ihren Kommentaren in das Geschehen eingreifen. Neben Psychologen spielt auch Ellen Yindel, die neue Commissioner von Gotham, eine wichtige Rolle, die verspricht, allen Kriminellen das Handwerk zu legen und als erste Amtshandlung einen Haftbefehl gegen den dunklen Ritter zu erlassen.

Die neue Ästhetik, die Frank Miller dem dunklen Ritter 1986 verpasste, revolutionierte das Genre und verpasste auch alten Schurken wie Joker und Two-Face einen gelungenen Neuauftritt. Aber auch der dunkle Ritter, Batman, bekommt unerwartete Unterstützung von einem weiblichen Robin (Carrie Kelley), der ihm als guten Beginn einer Freundschaft erstmal das Leben rettet. Auch die Medien spielen in Millers Batman-Version eine gewichtige Rolle, denn die sensationslüsterne Presse macht aus dem dunklen Ritter einen Vigilanten, der psychisch ebenso gestört sei, wie seine Widersacher. Dazu werden sog. Experten interviewt, die immer wieder mit ihren Kommentaren in das Geschehen eingreifen. Neben Psychologen spielt auch Ellen Yindel, die neue Commissioner von Gotham, eine wichtige Rolle, die verspricht, allen Kriminellen das Handwerk zu legen und als erste Amtshandlung einen Haftbefehl gegen den dunklen Ritter zu erlassen.

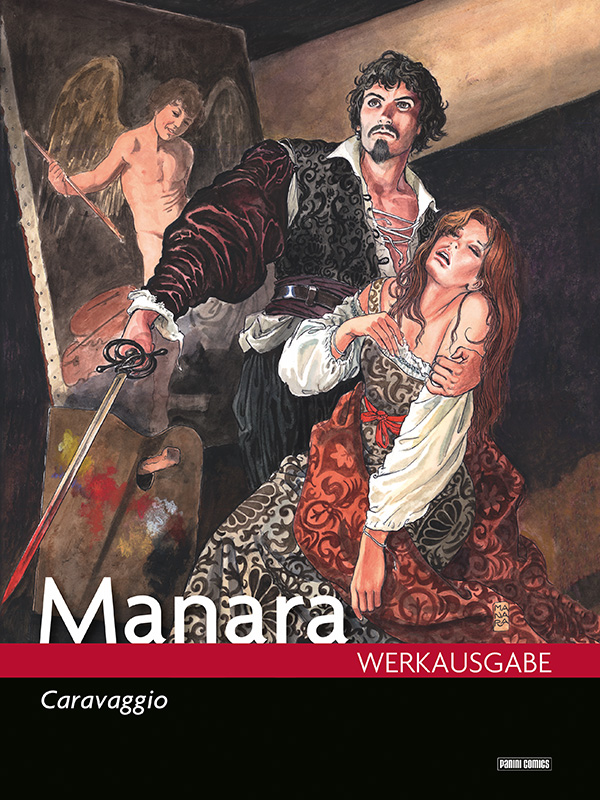

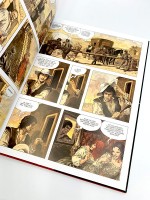

fenen Gegenden, etwa den Ortacci, einem abgesperrten Gebiet zwischen der Piazza del Popolo und dem Tiber wo auf Erlass Papst Pius V. die Prostitution legal war. So war das Modell für seine Maria eine Hure, keine Heilige und das grenzte damals quasi an Häresie. Aber Caravaggio trieb sich auch gerne in Wirtshäusern herum, wo es des Öfteren zu Raufhändeln kam. „Hüte dich vor der Sonne“, prophezeit ihm in einer solchen Spelunke eine Zigeunerin, „denn die Sonne wird dich töten“.

fenen Gegenden, etwa den Ortacci, einem abgesperrten Gebiet zwischen der Piazza del Popolo und dem Tiber wo auf Erlass Papst Pius V. die Prostitution legal war. So war das Modell für seine Maria eine Hure, keine Heilige und das grenzte damals quasi an Häresie. Aber Caravaggio trieb sich auch gerne in Wirtshäusern herum, wo es des Öfteren zu Raufhändeln kam. „Hüte dich vor der Sonne“, prophezeit ihm in einer solchen Spelunke eine Zigeunerin, „denn die Sonne wird dich töten“.

Beklemmende Lektüre

Beklemmende Lektüre Mit persönlichem Bonus

Mit persönlichem Bonus

Unikat der Postmoderne

Unikat der Postmoderne

Solitäre lakonische Diktion

Solitäre lakonische Diktion