Der Autor versteht sein Buch als Gegenerzählung zur etablierten Geschichtsschreibung der Bundesrepublik. Schumacher möchte „die Geschichte vom Kopf auf die Füße stellen“ und legt dar, dass Deutschland nach 1945 nicht zwangsläufig gespalten werden musste, sondern dass die Teilung von westlichen Alliierten und ihren Interessen bewusst betrieben worden sei. Weiterlesen

Der Autor versteht sein Buch als Gegenerzählung zur etablierten Geschichtsschreibung der Bundesrepublik. Schumacher möchte „die Geschichte vom Kopf auf die Füße stellen“ und legt dar, dass Deutschland nach 1945 nicht zwangsläufig gespalten werden musste, sondern dass die Teilung von westlichen Alliierten und ihren Interessen bewusst betrieben worden sei. Weiterlesen

Archiv

1945 bis heute – Wer uns um den Frieden betrogen hat

Im Herzen der Katze

Nichts für Hedonisten

Nichts für Hedonisten

Der Debütroman der iranisch-stämmigen Jina Khayyer mit dem kryptischen Titel «Im Herzen der Katze» erzählt eine autobiografische Geschichte, die mit der Ermordung von Jina Mahsa Amini durch die iranische Sittenpolizei am 16. September 2022 in Teheran beginnt. In langen Telefonaten mit der Mutter und mit Schwester Roya lässt sich die Ich-Erzählerin des Romans über den aktuellen Fall berichten, der weltweit ja Entsetzen ausgelöst hat und bis heute noch andauernde Protestaktionen vor allem der Frauen im Iran hervorruft. Teils im Stil einer Roadnovel erzählt die in Deutschland geborene Protagonistin, wie sie, nachdem ihr bewusst wurde, dass die junge Frau mit gleichem Vornamen wie sie tot ist, nur weil sie ihr Kopftuch nicht korrekt getragen habe, kurz entschlossen in den Iran reist zu ihren Verwandten. Was sie als Erkundungsreise in die aktuelle politische Situation des Staates Iran geplant hat, erweist sich auch als Reise in ihre eigene Vergangenheit, sie war zum ersten Mal als junge Frau dort. Von einer riesigen Schar von Verwandten und nicht weniger als sechs Tanten wird sie mit wahrhaft überschwänglicher Gastfreundschaft empfangen. Auf Vorschlag ihrer Schwester entschließt sie sich spontan, samt Reiseführer zu einer mehrtägigen Autotour «im Herzen der Katze» aufzubrechen. Der Iran sehe auf der Landkarte, erklärt die Ich-Erzählerin dazu, in seinen Umrissen wie eine Katze aus, eine Handzeichnung der Autorin im Buch mit markierter Reiseroute verdeutlicht das sehr anschaulich, – genau darauf also bezieht sich der Buchtitel!

Die Katze ist es denn auch, die der Legende nach mehrere Leben habe, was sich auf die persische Nation übertragen lässt, die politisch das feudale Regime des letzten Schahs wie auch die Machtübernahme der Mullahs überlebt hat und diese mörderischen Despoten eines Tages ebenfalls überwinden wird, um endlich in Freiheit und Würde zu leben. Die Ich-Erzählerin Jina ist, nachdem sie so lange nicht mehr im Iran war und die westliche Lebensart verinnerlicht hat, überrascht von der Schönheit des Landes, von der herzlichen Aufnahme und freundlichen Hilfsbereitschaft, und auch von der Lebensweisheit seiner Bevölkerung. Neben den geschilderten Eindrücken der Protagonistin werden die politischen und historischen Ereignisse und Entwicklungen Irans durch Dialoge und ausführliche Erzählungen der Verwandten und der Schwester geschildert. Auf der Autoreise ist dann auch Iman, ihr Chauffeur und Reiseführer, ein kundiger Erzähler, – der sich aber schon bald als eine junge Frau erweist! Mit rasiertem Schädel und entsprechender Kleidung einschließlich pattgedrückter Brüste sieht sie tatsächlich aus wie ein Mann, und auch ihre tiefe Stimme passt ideal dazu. Ihr Vorname sei für beide Geschlechter gleichermaßen üblich, und so habe sie sich aus Schutz vor Repressionen der Sittenwächter zum Mann umstilisiert, was bisher auch immer einwandfrei funktioniert habe und ihr seither ein relativ freies Leben ermöglichte.

Alle Proteste der iranischen Bevölkerung werden von dem Mullahregime immer wieder mit brutalster Härte niedergeschlagen, die Erzählungen im Roman schildern das eindringlicher und verständlicher als jedes Geschichtsbuch. Was da im Detail geschildert wird, lässt einem allerdings das Herz stocken, dieser Roman ist fürwahr keine Wohlfühl-Leküre! Die religiös verblendeten, diktatorischen Mullahs behandeln ihr Volk geradezu viehisch, wobei insbesondere den Frauen böse zugesetzt wird. Sie werden, alle Menschenrechte missachtend, als minderwertige Wesen ohne Rechte behandelt. Die so genannten Sittenwächter genießen völlige Straffreiheit, wenn sie Menschen krankenhausreif schlagen oder töten. Sie sind ganz einfach immer im Recht, handeln ja quasi im göttlichen Auftrag dabei, es droht ihnen keine Strafverfolgung. Die Iraner befinden sich auch heute noch politisch im tiefsten Mittelalter, und die vielen, erschütternden Beispiele, die der Roman dafür liefert, sind pure Realität im dritten Jahrtausend, keine Fiktion!

Hedonisten werden keine Freude haben an diesem hervorragend geschriebenen Roman, auch wenn er neben den Gräueln den Iran landschaftlich als unglaublich schön, sein Volk als kulturell hochstehend und die Menschen als sympathisch beschreibt, mit viel Sinn für Poesie zudem!

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Lila Eule

Cordt Schnibbens „Lila Eule“ ist ein Erinnerungsroman, der von den verrauchten Kellern der Bremer Szene Ende der 1960er/Anfang der 1970er über Ost-Berlin der frühen Siebziger bis in die aufgewühlten Monate des Herbstes 1989 driftet. Was sich wie ein riskanter Spagat liest, wird in Briefform zu einer Freundin zusammengehalten: ein epistoläres Langzeitprotokoll, das Coming-of-Age, Ost-West-Politik und Popgeschichte zu einem vibrierenden Ganzen montiert. Weiterlesen

Cordt Schnibbens „Lila Eule“ ist ein Erinnerungsroman, der von den verrauchten Kellern der Bremer Szene Ende der 1960er/Anfang der 1970er über Ost-Berlin der frühen Siebziger bis in die aufgewühlten Monate des Herbstes 1989 driftet. Was sich wie ein riskanter Spagat liest, wird in Briefform zu einer Freundin zusammengehalten: ein epistoläres Langzeitprotokoll, das Coming-of-Age, Ost-West-Politik und Popgeschichte zu einem vibrierenden Ganzen montiert. Weiterlesen

Sohn ohne Vater

Pathos ohne Belang

Pathos ohne Belang

Der türkischstämmig Schriftsteller Feridun Zaimoglu hat mit seinem neuen Roman «Sohn ohne Vater» ein weiteres Buch vorgelegt, in dem er ausführlich von seiner Familie berichtet. Es wurde, wie vorher schon vier andere seiner Romane, für den diesjährigen Deutschen Buchpreis nominiert. Der plötzliche Tod seines fast neunzigjährigen Vaters zieht sich als roter Faden durch diesen arabeskenreichen Roman, in dem der Ich-Erzähler Jugenderinnerungen und Erfahrungen als Sohn von Gastarbeitern in Deutschland thematisiert. In den 1960er Jahren, erzählt er, sei er nach Deutschland gekommen, als Kind dort aufgewachsen und habe später «als Schreiberling» zur Literatur gefunden. Als unübersehbare Folge des gegenwärtigen narrativen Trends zum autofiktionalen Erzählen sind auffallend viele Schriftsteller als Protagonisten und Ich-Erzähler in der heutigen Belletristik anzutreffen, so auch hier!

«Meine Mutter ruft mich in aller Frühe an», lautet der erste Satz dieses Romans. «Dein Vater ist tot. Er ist zum Gerechten geschritten». Nicht nur der Leser, auch der Sohn «staunt über ihre Worte». Das Mobiltelefon spielt eine wichtige Rolle in diesem Roman, es klingelt oder vibriert ständig, meist aus der fernen Türkei. Wegen der dortigen, strengen Seuchengesetze muss Vater bereits am nächsten Tag beerdigt werden, und da der Sohn an Flugangst leidet, wird er beim Begräbnis nicht dabei sein können. Er kann aber auch nicht Auto fahren! Zwei gute Freunde helfen ihm, leihen ihm Geld und organisieren als beste Transport-Möglichkeit eine Nonstop-Fahrt mit dem Wohnmobil, mit dem er schnellstmöglich dorthin chauffiert werden soll.

Diese beschwerliche und abenteuerliche Reise in die Türkei dient dem Autor zu einer detailreichen Rückschau auf das Leben seines Ich-Erzählers. Im Interview hat Zaimoglu erklärt, er sehe sich nicht als «Vollzugsorgan der Wirklichkeit», er liebe es besonders, die Realität brechen zu können, dann habe er am meisten Lust, sich «hinzusetzen und zu schreiben». Und so werfen die dauernden Rückblenden auf eine «seltsame Familie» während der langen Fahrt in der Erinnerung des Ich-Erzählers allmählich ein irritierendes, zwiespältiges Licht auf seinen Vater, er wird ihm zusehends fremder. In der Türkei schließlich wird die Mutter immer mehr zur Erzählerin, was einen überraschenden, narrativen Kipppunkt bildet im Roman. Es sei eben die Mutter, hat Zaimoglu dazu erklärt, welche die Perspektive des Sohnes «immer wieder aufbricht».

Als elegisch grundierter Familienroman ist «Sohn ohne Vater» aber auch eine ‹Roadnovel› mit spannenden, kriminellen Anklängen. «Die Trauer macht mich türkisch», heißt es im Roman, das Leid des Sohnes scheint grenzenlos zu sein. Dem Chaos im Kopf des Protagonisten entsprechend ist die Erzählweise dieses Romans ebenfalls chaotisch, nämlich voller surrealer Situationen und befremdlicher Szenen. Und was der Autor erklärtermaßen als lustvolles Spiel mit den Perspektiven betreibt, ist für den Leser eher irritierend und oft auch nicht leicht zu durchschauen. Das geschilderte Geschehen ist in weiten Teilen völlig belanglos, denn die beiden zentralen Themen des Romans, die Trauerbewältigung und die Identitätssuche von Migranten, werden nur sehr oberflächlich behandelt und nicht in die Tiefe gehend. Die Romanfiguren wirken eher unsympathisch, emotionale Nähe zu ihnen entwickelt sich nicht beim Lesen. Scheinbar wollte der Autor seine Leser nicht mit psychologischem Tiefgang überfordern und liefert stattdessen, wohl auf Spannung bedacht, lieber eine aufgesetzt wirkende Abenteuer-Geschichte zu seinen ja durchaus anspruchsvollen und ernst zu nehmenden beiden Kernthemen. Besonders störend dabei ist das peinliche Pathos, in dem da selbstbewusst so viel Belangloses erzählt wird. Buchpreisverdächtig ist das alles jedenfalls nicht!

Fazit: miserabel

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Und Federn überall

Sechs Moment-Aufnahmen

Sechs Moment-Aufnahmen

Vor wenigen Tagen erschien der dritte Roman der Schriftstellerin Nava Ibrahimi, der für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden ist die deutsch-iranische Autorin durch die Verleihung des Ingeborg Bachmann Preises. Der kryptische Titel dieses neuen Romans weist auf den Ort der Handlung hin, die fiktive kleine Stadt Lasseren im Emsland, die beherrscht wird von einem gigantischen Geflügel-Schlachthof am Stadtrand, mit weitem Abstand wichtigster Arbeitgeber und das Zentrum dieser Erzählung bildend, die sich an einem einzigen Tag abspielt, einem Montag. Für die sechs Protagonisten des Romans steht an diesem Tag viel auf dem Spiel. In kurzen, manchmal nur eine Seite umfassenden und mit ihrem Namen betitelten Kapiteln wird auktorial über jeweils eine der Romanfiguren berichtet. Ausnahme dabei ist eine aus der Ich-Perspektive erzählende und in die Handlung eingebundene deutsch-iranische Schriftstellerin (sic)!

Es beginnt mit «Roshi», ebendieser Schriftstellerin, die wegen der Übersetzung von Gedichten eines Afghanen aus Köln kommend morgens in Lasseren eintrifft. Gleich im nächsten Kapitel über «Sonia», die in äußerst prekären Verhältnissen lebt und im Schlachthof am Fließband arbeitet, wird es dramatisch. Die allein erziehende Mutter zweier Kinder bekommt nämlich mit ihrer extrem aufmüpfigen Tochter einen heftigen Streit. Der eskaliert darin, dass Sonia ihr das Smartphon abnimmt, – quasi die Höchststrafe -, und sie in ihrem Zimmer einschließt, so dass sie nicht zur Schule gehen kann und eine Mathearbeit versäumen wird. Der für die Prozess-Optimierung im Schlachthof verantwortliche, fünfzigjährige «Merkhausen» wurde von seiner Frau verlassen und träumt nur noch von Polinnen, deren Akzent ihn regelrecht anmacht. Er wird am Abend eine Frau erstmals treffen, mit der er über ein Dating-Portal in Kontakt gekommen ist.

Seit einer Woche ist «Anna» bereits im Schlachthof, um als verantwortliche Ingenieurin für ihre Firma dort eine neue Software zu implementieren, wodurch bei der Qualitätskontrolle die mühsame manuelle Arbeit ersetzen werden soll. Dass dabei letztendlich dann natürlich sehr viele Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, ist ein von den Arbeiterinnen gefürchteter, unheilvoller, aber wohl nicht vermeidbarer «Nebeneffekt». Der von Abschiebung bedrohte, sehbehinderte Afghane «Nassim» wiederum hofft, durch eine Übersetzung seiner Gedichte ins Deutsche die Einwanderungs-Behörde dazu bringen zu können, seinen Asylantrag zu genehmigen. Er hat ein Verhältnis mit «Justyna», seiner zwanzig Jahre älteren Nachbarin, die in Schwarzarbeit Sonias ehemalige Schwiegermutter betreut und das Geld nach Polen schickt, damit ihre Tochter dort studieren kann. Sie hat an diesem Abend erstmals ein Date mit dem Abteilungsleiter Merkhausen aus dem Schlachthof, mit dem sie bisher nur per Dating-Portal Kontakt hatte. Sie erhofft sich, endlich einen akzeptablen Mann zu finden, der sie aus ihrer finanziellen Misere befreit.

Es geht um psychischen Stress in diesem narrativ extrem verschachtelten, düsteren Roman, um Grenz-Erfahrungen, ökonomische Zwänge, schreiende Ungerechtigkeit, um Flucht, Vertreibung, und Migration, aber auch um Selbstbewusstsein, Geschlechterrollen, Karrierestrebe oder bigotte Religiosität. Und es geht um die am Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelösten Verwerfungen, deren Nachwirkungen auch heute noch zu spüren sind in der Stadt Lasseren. Die Verknüpfungen der Figuren sind komplex und werden erst nach und nach verständlicher. Der Roman endet dann schließlich in einer ziemlich skurrilen, surrealistischen Szene, bei der alle Handlungsfäden zusammenlaufen. Alle Protagonisten treten dann noch einmal auf, aber gleichzeitig auch abertausende von Hennen, – womit denn auch der Buchtitel verständlicher wird. Dabei bleibt dann allerdings alles offen, der Plot erweist sich somit letztendlich als Sammlung aneinander gereihter Moment-Aufnahmen menschlicher Schicksale, von denen jedes solitär für sich steht.

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Marco Wanda: Dass es uns überhaupt gegeben hat

Marco Wanda. Marco Wanda,der Sänger und Songwriter der “größten österreichischen Rockband“, Wanda, die sich nach der Zuhälterin Wanda Kuchwalek benannte, hat ein Buch geschrieben. Dass er nicht zufällig Frontman und auch Texter der deutschsprachigen Chartstürmer wurde, beweist er in seiner Rockstarlebensbeichte durch sein ausgeklügeltes Erzähltalent.

Marco Wanda. Marco Wanda,der Sänger und Songwriter der “größten österreichischen Rockband“, Wanda, die sich nach der Zuhälterin Wanda Kuchwalek benannte, hat ein Buch geschrieben. Dass er nicht zufällig Frontman und auch Texter der deutschsprachigen Chartstürmer wurde, beweist er in seiner Rockstarlebensbeichte durch sein ausgeklügeltes Erzähltalent.

Aufstieg, Ruhm und Läuterung

Der ehemalige Student der Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien hatte mit Wanda so viel Erfolg, dass er sein Studium kurzerhand abbrechen musste. Allerdings wurde der steile Aufstieg und anhaltende Hype und der damit verbundene Ruhm bald zu einer Bedrohung für den 1987 in Wien geborenen Popbarden. Der Weg zur Weisheit ist schließlich mit guten Absichten gepflastert: Alkohol, Hasch, DMT, XTC, MDMA, Psychodelia und auch Kokain gehörten zum Benzin des kometenhaften Aufstiegs an die Spitze der deutschsprachigen Charts. “Man fühlt sich aus verschiedenen gründen schuldig und ist dankbar endlich dafür bestraft zu werden“. In der American Bar (“Die Bar”) ertränkt er sich mit Whisky Sour. “Man richtet sich hin und glaubt man feiert das Leben“, so Marco Wanda in der Synthesis seiner Rockerjahre. Aber der inzwischen 38-jährige zeigt sich durchwegs geläutert von seinem schnellen Aufstieg und dem damit verbundenen Rock’n’Roll Leben. Schon auf den ersten Seiten bekennt er, dass er Alkoholiker ist und hoffentlich bald war, denn inzwischen macht er eine Therapie. Auf dem Weg ganz nach oben hat er viele lieben Freunde verloren, vor allem aber auch seinen Vater und den Keyboarder seiner Band, Christian, der neben dem Gitarristen Manu zum Gründungsmitglied der „vielleicht letzten wichtigen Rock’n’Roll-Band unserer Generation“ (Musikexpress) avancierte. Immer wieder spielt der Tod in seinem Buch eine Rolle, es scheint fast, als wäre er ein ständiger Begleiter dieser Band aus dem Wiener Milieu, einer Stadt, die unheimlich vom Hype um diesen ersten großen Wiener Musikexport profitierte. Denn vor Wanda gab es außer Austropop nicht viel auf das man sich als junger Mensch beziehen konnte. Aber auch der war schon seit Jahrzehnten: tot.

Wanda als kollektive Sehnsucht

“Wir werden von dem geleitet was wir nicht wissen wollen, etwas das uns kränkt und verletzt, davon laufen wir davon in die Wüste unserer Unwissenheit.” Als Wanda begannen sich zu formieren, sagen wir mal ca. 2010, war in Wien eigentlich nichts mehr los. Was die Bandmitglieder schnell verband, war das “Das Gefühl dieser entleerten Wiener Langeweile etwas entgegenhalten zu müssen. Irgendetwas musste passieren“. Kokett fügt er hinzu, dass es schließlich sie – Wanda – waren, die endlich “passierten“. Aber seine Selbsteinschätzung kommt nicht angeberisch, eher verwegen daher, denn Marco Wanda versteht es, immer wieder, zu betonen, wie viele andere Menschen, also Freunde und Freundinnen, am Erfolg von Wanda mitgebastelt haben. Trotz allen Stolzes ist ihm natürlich bewusst, wem er das alles zu verdanken hat und so wirkt auch seine Selbstüberschätzung durchwegs sympathisch da sie mit der Wien-typischen Selbstironie daherkommt. In Wien nennt man sowas nämlich Humor und vielleicht ist es genau das, was den meisten anderen Bewohner:innen der (Bundes-)Länder so abgeht. Selbst in der düstersten Stunde, als er von Schicksalsschlägen getroffen auf der Bühne immer noch weitermachen muss und er sich sein Rückgrat ruiniert, lacht er noch: “Endlich machte ich Bekanntschaft mit etwas, was sich gut anfühlte: legale Drogen“. Der Mick Jagger und alle bekommen es, meint sein Arzt, ein Allheilmittel für alle Künstler und Künstlerinnen, die es mal wieder übertrieben haben. Die Rede ist von Fentanyl, den höheren Weihen des Rockolymps legal zugänglich. Dieser Humor, dieses Schmunzeln, dieses “Singen auf der Folter” macht “Dass es uns überhaupt gegeben hat” zu einem hörenswerten Buch gerade weil es vom Autor selbst gelesen wird, der gerne auch die Stimmen anderer Prominenter imitiert. Auch dadurch wird sein literarisches Debüt zu einem echten literarischen Leckerbissen.

“Wir werden von dem geleitet was wir nicht wissen wollen, etwas das uns kränkt und verletzt, davon laufen wir davon in die Wüste unserer Unwissenheit.” Als Wanda begannen sich zu formieren, sagen wir mal ca. 2010, war in Wien eigentlich nichts mehr los. Was die Bandmitglieder schnell verband, war das “Das Gefühl dieser entleerten Wiener Langeweile etwas entgegenhalten zu müssen. Irgendetwas musste passieren“. Kokett fügt er hinzu, dass es schließlich sie – Wanda – waren, die endlich “passierten“. Aber seine Selbsteinschätzung kommt nicht angeberisch, eher verwegen daher, denn Marco Wanda versteht es, immer wieder, zu betonen, wie viele andere Menschen, also Freunde und Freundinnen, am Erfolg von Wanda mitgebastelt haben. Trotz allen Stolzes ist ihm natürlich bewusst, wem er das alles zu verdanken hat und so wirkt auch seine Selbstüberschätzung durchwegs sympathisch da sie mit der Wien-typischen Selbstironie daherkommt. In Wien nennt man sowas nämlich Humor und vielleicht ist es genau das, was den meisten anderen Bewohner:innen der (Bundes-)Länder so abgeht. Selbst in der düstersten Stunde, als er von Schicksalsschlägen getroffen auf der Bühne immer noch weitermachen muss und er sich sein Rückgrat ruiniert, lacht er noch: “Endlich machte ich Bekanntschaft mit etwas, was sich gut anfühlte: legale Drogen“. Der Mick Jagger und alle bekommen es, meint sein Arzt, ein Allheilmittel für alle Künstler und Künstlerinnen, die es mal wieder übertrieben haben. Die Rede ist von Fentanyl, den höheren Weihen des Rockolymps legal zugänglich. Dieser Humor, dieses Schmunzeln, dieses “Singen auf der Folter” macht “Dass es uns überhaupt gegeben hat” zu einem hörenswerten Buch gerade weil es vom Autor selbst gelesen wird, der gerne auch die Stimmen anderer Prominenter imitiert. Auch dadurch wird sein literarisches Debüt zu einem echten literarischen Leckerbissen.

Reisen, Rockstars und Remedy

„Dem Prinzip, dass nahezu alles, außer der Liebe, einen Preis hat, ist in diesem Leben nicht zu entkommen.“ Was seine Geschichten so einzigartig macht ist ihr Aufbau, teilweise lesen/hören sie sich wie erzählte Anekdoten an, einfach zu gut um wahr zu sein, da die Pointen wirklich sitzen. Egal ob er von seinen Reisen nach Kairo, Paris, London, New York, Koh Yao Yai oder Georgien erzählt oder einfach nur die Bandgeschichte vervollständigt, dieser Mensch hat einen Drive, einen Vibe, einen erzählerischen Ductus, der selbst seine politischen Ausführungen und Stellungnahmen nachvollziehbar machen. “Jede Erinnerung die kein sinnliches Gefühl heraufbeschwört ist falsch. Die einzig wahre Erinnerung ist die Liebe. Alles zerfällt außer unserer Liebe.” Sein Plädoyer gegen die Spaltung unserer Gesellschaft, die seit der Pandemie zugenommen hat, rechtfertigt tatsächlich die Absenz seiner Band von der Tagespolitik. Denn Wanda wollten immer einschließen, zusammenbringen und nicht auseinanderdividieren. Natürlich verwehrt er sich auch gegen jedwede politische Vereinnahmungen von links oder rechts. Letzteres sind sie mit Sicherheit nicht, auch wenn sie Lederjacken und Jeans wie die Ramones tragen. Es ist einfach toll, dass sie es geschafft haben, denn damit wurde wieder einmal der Beweis erbracht, dass die größte Kraft (in Wien) immer noch die Vorstellungskraft ist. Endlich ist “wieder etwas passiert“. In Wien.

Marco Wanda geht mit seinem Debüt auf Tournee und ist in folgenden Städten LIVE selbst zu erleben: Lestermine. Bis dahin: das Hörbuch oder der Hörbuchdownload sind ein guter Zeitverkürzer!

Marco Wanda

Dass es uns überhaupt gegeben hat

Hörbuch, ungekürzte Lesung

Sprecher*innen: Marco Wanda

2025, Hördauer: 10h 35min, Hörbuch Download

ISBN: 978-3-7599-0142-2

Penguin Books

€ 24,95

Schrödingers Grrrl

Ein literarisches Kabinettstück

Ein literarisches Kabinettstück

Der Debütroman von Maren Hobrack trägt den kryptischen Titel «Schrödingers Grrrl», der einerseits auf den Physik-Nobelpreisträger Erwin Schrödiger und sein berühmtes Gedanken-Experiment mit der Katze im Kasten hinweist, andererseits auf die popkulturelle, feministische Riot-Grrrl-Bewegung in den USA. In dieser Coming-of-Age-Geschichte wird von Mara Wolf erzählt, einer in prekären Verhältnissen lebenden, antriebslosen 23jährigen Schulabbrecherin, die von einem PR-Agenten überredet wird, sich in einem gewagten Coup als Autorin eines Buches auszugeben, das sie nicht geschrieben hat.

Die Protagonistin Mara lebt in ihrer Geburtsstadt Dresden von Hartz IV, ohne jedoch die Stellen anzunehmen, die ihr das Jobcenter als ungelernte Arbeitskraft anbietet, weil sie unter Depressionen leidet. Sie hat sogar oft Schwierigkeiten, auch nur zu den Beratungs-Gesprächen zu erscheinen und wird deshalb immer wieder von Sanktionen bedroht, die ihre Sachbearbeiterin jedoch, ihrer psychischen Probleme wegen, abwenden kann. Sie zwingt die junge Frau schließlich dazu, sich in psycho-therapeutische Behandlung zu begeben. Irgendwann dann lernt sie später zufällig Hanno kennen, der von ihr begeistert ist und erklärt, sie sei vom Typ her genau die Richtige, um für einen abgetakelten älteren Schriftsteller die Autorschaft an dessen Roman zu übernehmen. Denn dieser Mann selbst glaube, ebenso wie auch sein Lektor, nicht daran, dass sich das Buch unter seinem eigenen Namen erfolgreich verkaufen lasse. Sie passe, meint Hanno, vor allem vom Alter und ihren prekären Lebensumständen her letztendlich auch viel besser zur Thematik des Romans. Nicht zuletzt wegen dem für ihre finanziellen Verhältnisse üppigen Vorschuss willigt sie schließlich ein in den ungewöhnlichen Deal, – das Buch würde dann in eineinhalb Jahren erscheinen, sagt man ihr.

Bei einer Veranstaltung lernt Mara Paul kennen und verliebt sich auf der Stelle unsterblich in ihn. Er arbeitet in Liverpool und ist nur noch zwei Tage in Dresden, wo er geschäftlich zu tun hat. Obwohl sie alles dransetzt, gelingt es ihr nicht, den eher spröden Paul zu erobern. Aber sie nimmt über die sozialen Medien wenigstens verbal Kontakt mit ihm auf, der mit der Zeit dann immer intensiver wird und bald auch sehr vertraulich. Als sie ihn schließlich in Liverpool besucht, scheitert sie aber ebenfalls, er möchte sich nicht von ihr vereinnahmen lassen, erklärt er lapidar. Mara stürzt sich nun erfolgreich in die mit der Veröffentlichung «ihres» Romans einhergehenden Werbemaßnahmen. Sie geht auf Lesereise und wird in den Medien interviewt, ihre Mutter sieht sie plötzlich überraschend im Fernsehen, sie hatte niemanden in ihrem Umkreis vorinformiert. Das Buch verkauft sich «wie geschnitten Brot», heißt es im Buchhandel!

«Schrödingers Grrrl» wird abwechselnd aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt, auktorial, aber auch personal von einer Ich-Erzählerin namens Mara Wolf (sic!). Es entsteht somit eine klassische Buch-im-Buch-Konstellation als äußerst virtuoses Spiel mit Identitäten. So wenn Mara beispielsweise gebeten wird, etwas über «ihr» Buch zu erzählen. «Es geht um eine junge Frau» erklärt sie dann, «die sich in ihre Online-Fantasiewelt flüchtet, weil sie mit der Wirklichkeit um sich herum nicht klarkommt. Sie wäre gern ein Instagram-Star oder so was Ähnliches. Aber nichts von dem, was sie macht, ist von Erfolg gekrönt». Und weiter erzählt Mara: «Es mangelt ihr an intimen sozialen Beziehungen. Sie ist sozusagen entfremdet von sich und ihrer Welt». Der klug konstruierte Plot dieser flüssig lesbaren, spannenden Coming-of-Age-Geschichte erweist sich als köstliche Satire auf den Literaturbetrieb, ist gleichzeitig aber auch eine sozialkritische Auseinandersetzung mit den Verwerfungen und Fehlentwicklungen der Konsum-Gesellschaft. Insbesondere auch durch die Auswüchse in den ‹Asozialen Medien›, die sich als eher unsozial erweisen und zudem erheblich beitragen zur geistigen Verarmung der endlos mit ihren Smartphones herum daddelnden Digital Natives. Ein literarisches Kabinettstück!

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Von Männern, die keine Frauen haben

Frauen als Objekte

Der als bedeutendster Schriftsteller Japans geltende Haruki Murakami, hat mit seinem Band von sieben Kurzgeschichten unter dem deskriptiven Titel «Von Männern, die keine Frauen haben» ein für seinen Schreibstil typisches Werk vorgelegt. Man findet darin wieder seine durch amerikanische Vorbilder geprägte. lockere Art des Erzählens, die popkulturellen Anspielungen des ehemaligen Besitzers einer Jazzbar, die eingestreuten surrealistischen Elemente und viele Verweise auf klassische Literatur des Westens. Sein Stil ist hier vor allem auch durch eine feine Ironie geprägt, die immer wieder zu verblüffenden Szenen und Dialogen führt und zu einer amüsanten Lektüre beiträgt.

Die Titel der sieben Kurzgeschichten sind klug gewählt und stimmen den Leser von Anfang an auf den Inhalt dieser Erzählungen ein. So ist in der ersten Kurzgeschichte unter dem Titel «Drive my Car» ein Schauspieler Protagonist, der seinen Führerschein verloren hat und eine junge Frau engagiert, die ihn für die gesamte Zeit der Sperre in seinem geliebten gelben Saab-900-Cabriolet zu seinen Auftritten fährt. Eingeleitet wird diese Geschichte durch eine köstliche Einführung, in der Murakami über Frauen am Steuer sinniert. Der Beatles-Song «Yesterday» erinnert in der zweiten Kurzgeschichte über eine längst vergangene Liebschaft noch sechzehn Jahre später das ehemalige Paar ein verbindendes, traumartiges Erlebnis. «Das eigenständige Organ» erzählt von einem Arzt, der immer nur kurzzeitige Beziehungen zu Frauen hat und sich dann doch plötzlich hoffnungslos in eine verheiratete Frau verliebt, die schließlich überraschend ihn und ihren Mann verlässt. Er ist davon überzeugt, dass alle Frauen ein ‹Lügenorgan› besitzen und hungert sich vor Liebeskummer zu Tode. Mit «Scheherazade» ist eine anspielungsreiche Geschichte betitelt, in der eine junge Frau einem völlig isoliert lebenden Mann eine surreale, aber auch eine wahre Geschichte erzählt, wobei er immer große Angst hat, das Ende nicht zu erfahren.

In «Kinos Bar» kündigt der ehemalige Vertreter einer Sportartikel-Firma seinen Job und eröffnet eine Bar, in der ein Bücher lesender Stammgast täglich mehrere Stunden verbringt. Als die zugelaufene Katze plötzlich verschwindet und er im Garten mehrmals Schlangen entdeckt, deutet der Stammgast dies als ambivalentes Zeichen und empfiehlt Kino, für einige Zeit zu verreisen. Auf dieser Reise wird er überraschend an seine ehemalige Frau erinnert, die auch ambivalent gewesen ist. Als Referenz an Kafka erwacht in «Samsa in Love» ein nackter Mann in einem leeren Zimmer, er scheint aus einem anderen Leben mutiert zu sein und ist zunächst völlig hilflos. Mühsam tastet er sich durch das leere Haus, stillt seinen immensen Hunger an einem frisch zum Frühstück gedeckten Tisch. Schließlich bekommt er Besuch von einer buckligen, jungen Frau, deren Gestalt ihn an einen Käfer erinnert, die ein Türschloss im Haus reparieren soll. Sie erregt ihn derartig, dass er sie unbedingt wieder sehen will. In der titelgebenden Kurzgeschichte «Von Männern, die keine Frau haben» erhält der Ich-Erzähler mitten in der Nacht einen Anruf, in der ein Unbekannter ihn kurz angebunden über den Selbstmord seiner ehemaligen Freundin informiert. Sie ist immer wieder von Seemännern entführt worden, was der Autor als Metapher dafür benutzt, dass sie ihm häufig untreu war. Immer wieder wird in dieser Geschichte darüber resümiert, wie schrecklich es doch sei, wenn «Männer keine Frau haben».

Der unterkühlt sachliche Ton des Autors zusammen mit der inneren Unruhe, die er durch seine trickreich inszenierten Geschichten voller überraschender Wendungen den typischen Leser-Erwartungen entgegenstellt, führt zu einer ganz besonderen, regelmäßig konterkarierten sexuellen Spannung zwischen den Geschlechtern. Gleich die erste Kurzgeschichte liefert dafür, quasi als Vorwarnung, ein beredtes Beispiel. Typisch für Murakami ist die machohafte Perspektive, aus der er auch hier wieder schreibt. Die behandelt Frauen unbeirrt als Objekte, eine verstörende, scheinbar kulturell bedingte Prägung dieses japanischen Schriftstellers!

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Kommando Ajax

Kreativität um ihrer selbst willen

Kreativität um ihrer selbst willen

Der dritte Roman der kurdischen Künstlerin Semile Sahin mit dem Titel «Kommando Ajax» wurde von den Feuilletons recht unterschiedlich bewertet. Im Frühjahr wurde er für den diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, hat ihn aber nicht erhalten. Bei den Leser-Kommentaren im Online-Buchhandel gibt es derzeit drei Jubel-Rezensionen mit fünf Sternen unter den Überschriften «Bestes Buch seit langem», «Treffender geht es nicht» und «Packender Roman». Dabei weisen diese frühen Kommentare, einer sogar noch vor dem offiziellen Erscheinen des Buches am 17.9.2024, ziemlich eindeutig auf literarische Claqueure hin! Und bis heute, ein Jahr später, gibt es auch keinen einzigen neuen Kommentar mehr, das muss doch zu denken geben! So gar nicht in den Jubel passen übrigens auch die an gleicher Stelle mit derzeit 25 Prozent ungewöhnlich vielen, absolut negativen Bewertungen ohne ergänzende, schriftliche Begründung! Ein so noch nicht da gewesenes, wahrhaft zwiespältiges Echo mithin!

Der turbulente Plot dieses Romans aus lose ineinander verwobenen Action-Elementen und Migrations-Problemen handelt von einer nach Rotterdam emigrierten Familie aus Kurdistan. Er beginnt mit einer typisch kurdischen Hochzeit, bei der einer der Brüder aus der im Mittelpunkt stehenden Familie Korkmaz von einem Scharfschützen erschossen wird. Wie in einem Actionthriller geht es um einen Verräter, um Kunstraub alter Meister, um Rache, Liebe und um Zusammengehörigkeit innerhalb der großen kurdischen Familie in einem ausländerfeindlichen Umfeld.

Stilistisch stellt der Roman dieser äußerst vielseitigen Künstlerin ein ziemliches Novum dar mit seiner drehbuchartig an einen Spielfilm erinnernden, temporeichen Erzählweise, in der die Sprache, chronologisch unbekümmert, wie bildersatte, wilde Schwenks mit der Kamera gehandhabt wird. Ebenso unkonventionell ergänzt wird diese manchmal amüsante, kreative Prosa durch viele darin eingestreute, bunte Bild- und Texttafeln, an ein Kinderbuch erinnernd. Hinter all der vordergründig erscheinenden Action steht sinnstiftend die nachdenklich machende Geschichte von der schwierigen Migration einer kurdischen Familie in den als ausländerfeindlich beschriebenen Niederlanden. Die dort alltäglich spürbare Diskriminierung wird im Roman sinniger Weise «Europakrankheit» genannt.

Es gehört viel Mut dazu, Genregrenzen missachtend sämtliche Erzähl-Konventionen über Bord zu werfen und damit ja auch weitverbreitete Leser-Erwartungen zu negieren. Die an sich inhaltlich absolut nichts Neues bietende Geschichte wird stilistisch derart extravagant erzählt, dass man wirklich Vergleichbares kaum finden wird. Dieses den Roman narrativ kennzeichnende Alleinstellungs-Merkmal wird viele Leser gleichwohl kaum beglücken können, zu verstörend und oft auch irritierend ist die stakkatoartige Erzählweise der experimentier- und risikofreudigen Autorin. Man ist als Literaturfreund zuweilen ungut an die Sprachblasen in einem banalen Komikheft erinnert. Dieser Roman ist regelrecht überkonstruiert in dem erkennbaren Bemühen seiner Autorin, einen popartigen, unverwechselbar eigenen Stil zu kreieren, – l’art pour l’art, Kreativität also um ihrer selbst willen!

Fazit: miserabel

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Unverdiente Ungleichheit Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann

Im Klappentext steht die Frage: “Arbeitest Du noch, oder erbst Du schon?“ Und im Text dann die Aufforderung, sich die Eltern gut auszusuchen; zu wessen Narrativ passt das? Darum geht es hier, wenn die Geschichte der Erbschaftssteuer im letzten Jahrhundert bearbeitet wird. Wer erbt unter den derzeitigen Bedingungen am wenigsten: da sind Frauen, Ost-Deutsche, als Folge der Arbeit der Treuhand, die (treuhänderisch) nur 5% der Betriebe in die Hände Ost-Deutscher legte. Und wie wird das begründet?

Im Klappentext steht die Frage: “Arbeitest Du noch, oder erbst Du schon?“ Und im Text dann die Aufforderung, sich die Eltern gut auszusuchen; zu wessen Narrativ passt das? Darum geht es hier, wenn die Geschichte der Erbschaftssteuer im letzten Jahrhundert bearbeitet wird. Wer erbt unter den derzeitigen Bedingungen am wenigsten: da sind Frauen, Ost-Deutsche, als Folge der Arbeit der Treuhand, die (treuhänderisch) nur 5% der Betriebe in die Hände Ost-Deutscher legte. Und wie wird das begründet?

Frau Lynartes ist eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die ihre Forderungen wohl begründet, fünfzehn Seiten nehmen die Fußnoten ein, die Literatur noch mehr.

Erst wird in einer „kurzen“ Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer, das RAN, das Repertoire an Narrativen beschrieben, und das während der verschiedenen Phasen der Wirtschaftsdoktrinen: der Keynesianer, Ordoliberalen und Neoliberalen. Es zeigt sich, wie die Pro- bzw. Contranarrative wechseln, entsprechend der jeweils gängigen Doktrin.

Erst wird in einer „kurzen“ Geschichte der deutschen Erbschaftssteuer, das RAN, das Repertoire an Narrativen beschrieben, und das während der verschiedenen Phasen der Wirtschaftsdoktrinen: der Keynesianer, Ordoliberalen und Neoliberalen. Es zeigt sich, wie die Pro- bzw. Contranarrative wechseln, entsprechend der jeweils gängigen Doktrin.

Alle Daten werden in gelungenen Abbildungen untermalt, Frau Lynartes dankt zu Recht zuerst der Zeichnerin, die sie schuf.

Dann folgt ein Kapitel mit Interviews, die sie mit über 20 führenden deutschen WirtschaftsbossInnen führte, natürlich gut anonymisiert.

Deren Narrative überraschen zum Teil, aber die meisten glauben Investitionen bei der Bildung der ärmeren Kinder seien das Wichtigste, um die immer größer werdend Unterschiede auszugleichen.

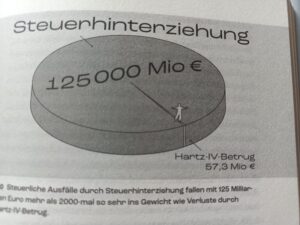

Seit ich dieses Buch lese, kann ich die Narrative unserer Politiker besser verstehen: Ein führender FDP-Vertreter sieht uns in der Leistungsgesellschaft (die muss sich wieder lohnen!) wobei er nicht das meint, was die FDP sich zum Schluss der Regierung, deren Teil sie war, geleistet hatten. Und wer schadet uns mehr? Steuerhinterzieher oder betrügerische Hartz4 Empfänger? Hier noch ein Foto!

Die Erbschaftssteuer würde die Eigner der Großbetriebe vertreiben: Ist das der Grund, warum führende CSU-Vertreter sich wünschen, dass Erbschaftsteuern Länder Sache werden?

Wer sich fundiert mit Wirtschaftswissenschaften auseinandersetzen möchte, sich aber an den Piketty nicht wagt, lernt viel, ohne sich belehrt zu fühlen.

Die Verdorbenen

Das Böse ohne Sinn

Der neueste Roman im umfangreichen Œuvre von Michael Köhlmeier mit dem Titel «Die Verdorbenen» widmet sich auf sehr spezielle Weise dem Bösen, eine Thematik, mit der sich der Autor immer wieder mal befasst hat. Auch benutzt er, wie derzeit oft praktiziert, Recherchezeit sparend ein biografisch geprägtes Milieu für seine Geschichte. Sein Protagonist ist Student an der Uni Marburg, er will Dichter werden und hat sich für Politik und Germanistik eingeschrieben. Dieses Lokalkolorit kennt der Autor aus seinen eigenen Studienzeiten, und auch die Handlungszeit des Romans in den 1970ern ist deckungsgleich mit seinen Jahren in Marburg.

Johann, der Ich-Erzähler des schmalen Bändchens, trifft als Tutor in Marburg auf Christiane und Tommi, die sich seit Kindheitstagen kennen und als Paar zusammen wohnen. Schon bei der nächsten Begegnung dieser Drei erklärt Christiane kategorisch, sie wolle künftig mit Johann zusammen sein, was Tommi anstandslos akzeptiert. Es gibt keinerlei Vorgeschichte zwischen Johann und Christiane, keine Annäherung, sie empfinden nichts für einander. Deshalb kommt ihr Wunsch wie ein Blitz aus heiterem Himmel über Johann, der als 24jähriger Spätzünder noch nie etwas mit einer Frau hatte. Es entwickelt sich eine skurrile Menage a trois. Johann zieht bei ihnen ein, sie schlafen sogar völlig ungeniert alle drei im selben Bett, Eifersucht hat keinen Platz in ihrer erstaunlichen Liaison so ganz ohne Liebe. Um diesen an sich schon seltsamen Handlungskern herum entwickelt der Autor einen drohenden Schatten, indem er von einem Gespräch Johanns mit seinem Vater erzählt. Der hatte den Sechsjährigen mal gefragt: «Was ist ein Wunsch für dein ganzen Leben? Überleg es dir gut, morgen frage ich dich noch einmal». Der Vater hatte vergessen zu fragen, aber Johann hätte es ihm auch nicht gesagt, denn so was kann man nur denken! Seine Antwort hätte nämlich gelautet: «Einmal in meinem Leben möchte ich einen Mann töten».

Weil der Ich-Erzähler dieses philosophischen Romans als alter Mann auf seine offenbar ziemlich schuldbeladene Jugendzeit zurückblickt, ahnt der Leser natürlich, dass diese Episode aus der Kindheit sich wie ein Orakel wohl noch erfüllen wird im Verlauf der Erzählung. Köhlmeier schildert minutiös den studentischen Geist jener Jahre, in dem revolutionäres Gedankengut immer mehr zur reinen Pose verkommt. Bis Johann in einer ungewöhnlichen Selbstbefreiungsaktion schließlich seine Eltern besucht, deren Notgroschen für schlechte Zeiten an sich nimmt und ohne bestimmtes Ziel auf eine Reise geht. die ihn bis in die belgische Hafenstadt Ostende führt. Dort wird das einstmals bös Gedachte wahr, als er in einem Strandkorb nächtigend überfallen wird und beim Kampf den Mann erschlägt, der ihn ausrauben will. Er kehrt unbehelligt nach Marburg in seine Wohnung zurück und trifft in seinem Zimmer auf die blutüberströmte Leiche von Tommi. Christiane sitzt unbeteiligt und nicht ansprechbar in der Küche, hat aber keinerlei Blutspuren an sich. Johann ruft die Polizei, nimmt die Schuld auf sich, aber man glaubt ihm nicht. Vierzig Jahre später trifft er sie beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt wieder. «Sie hatte sich nicht verändert», bemerkt er.

Dieser Roman verortet die Natur des Bösen in den vielen merkwürdigen Verhaltensformen der Moderne, die rational kaum mehr nachvollziehbar sind. Dabei geht die seelische Deformation so weit, dass getötet wird um des Tötens willen, ohne moralische Hemmnisse, möglich gemacht durch eine weit verbreitete innere Leere. Was Johann und Christiane schicksalhaft miteinander verbindet ist ihre erschreckende Empfindungslosigkeit. Ihr Leben ist in Wahrheit nur vorgetäuscht, es wird nicht wirklich «erlebt» im wahren Sinne des Wortes. Dieser Roman mit seinen geradezu erschreckend leidenschaftslosen Figuren ist in einem angenehm lesbaren Stil geschrieben. Was den Lesefluss allerdings ziemlich stört, das sind die philosophischen Implikationen, über die man, oft zu heftigem Widerspruch animiert, stolpert als Leser!

Fazit: mäßig

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Batman: Hush (little baby, don’t you cry…)

Hush. Große Oper ist diese Batman Erzählung im praktischen Taschenbuchformat von 15X23cm. Denn nicht nur, dass Batman in der Oper gegen Harley Quinn auftritt, nein, auch eine Vielzahl aller anderen seiner Widersacher setzt dem Dunklen Ritter in dieser famos illustrierten Geschichte zu. Aber es gibt einen, der die Fäden hinter all dem zieht. Nur, wer ist es?

Hush. Große Oper ist diese Batman Erzählung im praktischen Taschenbuchformat von 15X23cm. Denn nicht nur, dass Batman in der Oper gegen Harley Quinn auftritt, nein, auch eine Vielzahl aller anderen seiner Widersacher setzt dem Dunklen Ritter in dieser famos illustrierten Geschichte zu. Aber es gibt einen, der die Fäden hinter all dem zieht. Nur, wer ist es?

Batman: ganz große Oper

“Wir sind wohl beide zu alt geworden…“. Autor Jeph Loeb und Zeichner Jim Lee gaben für diesen Batman aus dem Jahre 2002 wirklich alles. Sie lassen nämlich neben den Schurken, die gegen die verkleidete Fledermaus aus Gotham City auftreten, auch alle seine Freunde vorbeischauen. Darunter ist neben dem Stählernen und einzigartigen Superman natürlich auch Nightwing, Robin, Huntress, Red Hood und Oracle auch James Gordon, der Batman davor zurückhält, einen furchtbaren Fehler zu begehen. Nachdem er sich bei einem Crash von einem Wolkenkratzer ernsthafte Verletzungen zugezogen hat, weil ihm jemand das Bastei durchgeschnitten hat, ist der Dunkle Ritter so heiß, dass er den Joker beinahe kurzerhand erwürgt.

Zwischen Selina und Talia al Guhl

Die aufgestaute Wut, die Schmerzen, die Verzweiflung über sein eigenes Liebesleben lassen ihn beinahe auf dasselbe Niveau seiner Widersacher herabsinken: Batman wird gerade nicht zum Mörder, dank seinem besten Freund Gordon. Abgesehen davon, dass er sein Alter in den Knochen spürt ist er auch noch zwischen zwei Frauen gefangen. Auf der einen Seite die altbekannte Liebesaffäre mit Selina Kyle als Catwoman, auf der anderen Seite die Tochter Ra’s al Ghuls, Talia. Das Gewicht seiner Erinnerungen trägt zusätzlich schwer, denn Batman weiß, wie er selbst sagt, dass er “das Schicksal aller Monster teilt: er ist allein“.

Batmans Freundeskreis

“Nur weil du mich küssen darfst…bin ich noch lange nicht Dein Bat-Häschen“, flirtet Catwoman mit Batsy kokett. Also so allein ist er dann doch nicht. In die Oper geht er dann mit seinem alten Freund Elliot, dem Chirurgen, der ihm das Leben rettete. Aber eben auch mit Selina. Was folgt ist ganz großes Kino, denn auf die Idee die Reichen in der Oper auszurauben, darauf kann Harley Quinn unmöglich allein gekommen sein. Die Szene von Batmans Auftritt in der Oper ist sogar auf einer Doppelseite zu sehen, die bis ins letzte Detail alles zeigt. Aber auch düstere Momente werden entsprechend großformatig zelebriert. Das Begräbnis seines Freundes etwa, bei dem Bruce ausgerechnet Walt Whitman zitiert. Bilder, die man nicht so schnell vergisst…

Batmans Schurkenreigen

Neben Poison Ivy, Lady Shiva, Killer Croc, Double-Face, Ra’s al Ghul mit Tochter Talia, dem Riddler ist es aber vor allem eines, das Batman am meisten quält: sein eigenes gebrochenes Herz, wie Alfred, der gerade mal wieder seine äußeren Wunden verarztet, Selina klagt. Batman trägt Narben wie Erinnerungen, andere haben dafür Fotos, meint Selina überrascht, als sie seinen Körper sieht. Direkt über seinem Herzen, die Spuren von mehreren Krallen. “Ich… habe keine Erfahrung. Mit Freunden, Partnern“, resümiert Batman am Ende, “Alles endet mit Verrat und Tod. Wenn ich je dazu fähig war, dann vor der Nacht, in der meine Eltern ermordet wurden“.

Hush, hush, hush…

Wohl eines der besten Batman-Abenteuer, das je geschrieben wurde. “Hush” ist auch in der “DC Must-Have – Batman – Hush” und als “Batman – Hush (Deluxe Edition)” zu haben. Der Titel bezieht sich übrigens auf ein altes Schlaflied für Kinder und bedeutet so viel wie “Psst…!”, also Schweigen, Stille. Dabei sollte man es eigentlich ganz laut allen weitersagen, dass Hush mehr psychologischen Tiefsinn besitzt als so mancher dicke Schinken. “Hush, little baby, don’t you cry” oder “Hush” von Deep Purple, wie man so will…

Jeph Loeb/Jim Lee

Panini Pocket – Batman – Hush

2025, Comics, 312 Seiten, Format: 15X23cm

ISBN: 9783741640858

Panini Verlag

16,99 €

Die Unbehausten

Great American Novel

Great American Novel

Der kürzlich erstmals auf Deutsch erschienene Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Barbara Kingsolver mit dem deskriptiven Titel «Die Unbehausten» berichtet davon, was es heißt, keine Zuflucht zu haben in einer feindlich erscheinenden Welt. In achtzehn zeitlich jeweils zwischen der ersten Trump-Kandidatur 2016 und dem Jahre 1874 wechselnden Erzählebenen, aber am selben Orte angesiedelt, wird von den existentiellen Problemen einer heutigen Mittelstands-Familie und denjenigen berichtet, die hundertfünfzig Jahre zuvor ein Schullehrer beim Vermitteln der Erkenntnisse von Charles Darwin hatte. Als stilistisches Aperçu bilden dabei die Schlussworte jedes Kapitels die Überschrift des jeweils folgenden, beginnend mit »Ruine» und endend mit «Überleben».

Protagonistin der Jetztzeit ist im ersten Kapitel Willa, eine toughe Frau Mitte fünfzig, die als freie Journalistin plötzlich ohne Aufträge dasteht. Zusätzlich droht deren Mann Iano auch noch der Verlust seines Arbeitsplatzes, er hangelt sich immer wieder mit Einjahresverträgen mühsam von Job zu Job. Zeke, Sohn der Beiden, Harvard-Absolvent und voller Zuversicht in Boston ins Investment-Geschäft eingestiegen, ist gerade Vater geworden, da nimmt sich seine an Depressionen leidende Frau das Leben. Er hat enorme Schulden, weil er ab sofort die hohen Gebühren für sein Studium zurückzahlen muss. Die aufmüpfige, jüngere Tochter Tig zieht nach zerbrochener Beziehung wieder ins Haus ein und jobbt fortan als Kellnerin. Der pflegebedürftige Großvater Nick ist ein glühender Anhänger von Donald Trump, der im Roman nur «Das Megafon» genannt wird. Nick lehnt es strikt ab, «ObanaCare» zu beantragen, womit er die enormen Krankheitskosten für die Familie abmildern könnte. Und zu all diesen Problemen droht das ererbte Haus, in dem sie alle wohnen und das ein Gutachter als Ruine bezeichnet hat, vollends über ihnen zusammen zu brechen. Die Kosten einer Sanierung oder der Wiederaufbau sind für sie finanziell geradezu utopisch hoch, der Familie droht die «Unbehaustheit».

Thatcher, der mutmaßlich 150 Jahre vorher in diesem Haus gelebt hat, war Lehrer an der örtlichen Reformschule. Er steht in einer heftigen Fehde mit seinem Schulleiter, der, religiös verblendet, Darwins Erkenntnisse über die Entstehung der Arten brandmarkt und sie als reine Blasphemie bezeichnet. Damit steht Thatcher auch im Widerspruch zu Captain Charles Landis, dem historisch verbürgten, allmächtigen Gründer der christlichen Freidenker-Kolonie Vineland, der dort so selbstherrlich wie heute Donald Trump regiert hat. Nachbarin von Thatcher ist die ebenfalls historisch verbürgte Naturforscherin Mary Treat, die wichtige wissenschaftliche Beiträge leistete und in lebhafter Korrespondenz mit Charles Darwin stand. Sie bestätigt Thatcher in seinen Überzeugungen, und auch der örtliche Zeitungsverleger stärkt ihm als guter Freund den Rücken im Streit mit dem allmächtig scheinenden, bigotten Captain Landis.

Das baufällige Haus stellt in dieser unterhaltsamen «Great American Novel» eine gelungene Metapher dar für das grandiose Scheitern des «American Dream». jener damals wie heute unrealistischer Idee, mit eisernem Willen sei für ‹jeden› praktisch ‹alles› erreichbar. Willas Kampf gegen Behörden-Willkür und soziale Ungerechtigkeiten ist ebenso vergebens wie Thatchers Versuche, das naive Bibel-Märchen von der Erschaffung der Welt in sieben Tagen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu widerlegen. Man begreift als Leser sehr schnell, welch toxische Wirkung dem Populismus US-amerikanischer Prägung auch heute noch anhaftet und damit den Nährboden für wohlfeile Mythen bildet. Stilistisch glänzt der Roman durch seine gelungenen Dialoge, die in ihrer amüsanten Schlagfertigkeit, aber auch in den damit transportierten Erkenntnissen und Botschaften von einer erfrischenden Lebensklugheit der Autorin zeugen. Die Figuren ihres Romans sind wahrscheinlich gerade deshalb so sympathisch, weil sie eben nicht bis in die letzten Tiefen ihrer Psyche ausgeleuchtet werden.

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Verzauberte Vorbestimmung

Geduld und Lust

Geduld und Lust

Nach einer durch seine schwere Corona-Erkrankung bedingten Schreibpause hat der schweizerische Schriftsteller Jonas Lüscher jetzt unter dem rätselhaften Titel «Verzauberte Vorbestimmung» einen neuen Roman vorgelegt, der in die diesjährige Longlist für den Deutschen Buchpreis aufgenommen wurde. Ein extrem komplexes Werk, das sich facettenreich in diversen eigenständigen Geschichten auf stilistisch hohem Niveau mit dem Generalthema ‹Mensch und Maschine› beschäftigt. Im Feuilleton, das ausnahmslos positiv kommentiert, wird ebenso einträchtig darauf hingewiesen, dass dieser Roman viel Geduld und Durchhaltevermögen vom Leser fordert. Der Autor selbst hat erklärt, «… das ist vielleicht auch die Herausforderung für die Leser des Buches – dass diese Geschichten eben auch nicht immer zusammenpassen und keine klaren Antworten liefern, sondern dass man das Unklare, Zwiespältige aushalten und damit umgehen muss.»

In wechselnden Erzählperspektiven und Zeitebenen wird in dem fünfteiligen Roman gleich zu Beginn von einem algerischen Soldaten berichtet, der im Ersten Weltkrieg in einen Giftgasangriff der Deutschen gerät und angesichts des Sterbens um ihn herum das Kampffeld demonstrativ verlässt, davon überzeugt, dass auch der Feind, seinem Vorbild folgend, angesichts dieses Desasters den Kampf sofort einstellen würde. Ferner wird vom Kampf der Weber in dem seinerzeit als Klein-Manchester bezeichneten, böhmischen Varnsdorf berichtet, die durch die automatischen Webstühle ihre Existenzgrundlage verlieren. Nach vergeblichen Streiks dringen sie mit Gewalt in die neuen Fabrikhallen ein und zerstören die Maschinen mit Hammerschlägen. Die Kritik des Autors richtet sich einerseits gegen derartige, Existenzen zerstörende Technologien, andererseits aber berichtet er auch davon, wie modernste Apparate auf der Intensivstation sein eigenes Leben über wochenlanges Koma hinweg erhalten haben. Eine ihn nachhaltig prägende, konträre Technik-Erfahrung, die ihn bewogen habe, wie er erklärte, sie ebenfalls in diesen Roman «hineinzuschreiben».

Berichtet wird auch von dem französischen Briefträger Ferdinand Cheval aus Hauterives bei Lyon, der in 35jähriger Arbeit aus während seiner Touren aufgesammelten Steinen ein surreales «Palais Idéal» als Grabmal und Vermächtnis geschaffen hat. Das steht seit 1969 sogar unter Denkmalschutz und zieht heute als Besucher-Magnet hunderttausende von Touristen an. Der von Lüschers Ich-Erzähler als Bruder im Geiste bezeichnete und im Roman häufig zitierte Peter Weiss reiste 1960 dorthin und schrieb ein Essay darüber. Zum Ende hin trifft sein Alter Ego in einer Bar in Kairo eine Komödiantin, die während ihres Auftritts immer wieder zu einer Frau an der Bar hinblickt, sie später anspricht und Hand in Hand mit ihr davongeht. Das alles geschieht in einer dystopischen Zukunft in der neuen Hauptstadt Ägyptens, die in jeder Hinsicht von Größenwahn und völligem Unvermögen zeugt. Dazu passend ist die rätselhafte Frau von der Bar denn auch ein Cyborg! Am Ende sitzt Peter Weiss als mystischer Ba-Vogel, dem altägyptischen Text «Gespräch eines Lebensmüden mit seiner Seele« entsprechend, dem fieberkranken Ich-Erzähler auf der Schulter, während er aus den Nachbarzimmer die beiden Frauen lachen hört, -«und ich weiß, sie lieben sich».

Man braucht viel Geduld und es gehört auch Lust dazu, Jonas Lüscher bei seinem bravourösen Ritt durch Zeit und Raum und Bewusstseins-Ebenen zu folgen, den er bildungsbeflissen durch viele Zitate und Verweise angereichert hat. Darin liegt, der Titel des Buches zeugt davon, nicht nur bei den dystopischen Szenen ein gewisser Zauber, dem allerdings die Vorbestimmung als brutale Gewissheit diametral gegenüber gestellt ist. Der virtuose Stil, in dem dieser Roman geschrieben ist, entschädigt den Leser für die Mühe mit den unsortierten, kontemplativen Gedankenflügen darin. Man darf gespannt sein, wie das die diesjährige Jury in Frankfurt sieht!

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Jenseits der See

Abenteuer und Kontemplatives

Abenteuer und Kontemplatives

In seinem Roman «Jenseits der See» beschreibt der irische Schriftsteller Paul Lynch in einem kammerspiel-artigen Plot eine seelische Ausnahme-Situation menschlichen Daseins in der Ausweglosigkeit eines Schiffbruchs auf hoher See. Der vor seinem preisgekrönten Roman «Das Lied des Propheten» erschienene Band basiert auf einer wahren Begebenheit, bei der 2012 ein salvadorianischer Fischer mit seinem jüngeren Kollegen in einem Sturm in Seenot geriet. Er trieb hilflos auf dem Meer, ehe er nach 14 Monaten etwa zehntausend Kilometer entfernt allein auf der kleinen, zu den Marshall-Inseln gehörenden Insel Tile Islet an Land geschwommen war, sein Begleiter hatte nicht überlebt. Paul Lynch folgt dieser Vorlage ziemlich genau, wobei er sich thematisch auf die psychischen Aspekte dieser unglaublichen Geschichte konzentriert.

Obwohl ein Sturm droht, will der Fischer Bolivar unbedingt, trotz aller Warnungen, zum Fang aufbrechen. Er bringt einen zögernden und ängstlichen jungen Fischer, mit dem er noch nie zusammen gearbeitet hat, tatsächlich dazu, ebenfalls das Wagnis einzugehen. «Sag mir, Hector, was ist ein Sturm? Ein bisschen Wind, mehr nicht. Das Meer wird ein bisschen kabbelig. Echte Fischer sind so was gewöhnt. Mir ist noch kein Sturm begegnet, der mich unterkriegt». Außerdem bietet er ihm einen extrem hohen Lohn an, den Hector gerade gut brauchen kann, um seiner Freundin etwas bieten zu können. Sie fahren sehr weit hinaus und geraten dann auch in das angekündigte Unwetter, das den Motor und das Funkgerät zerstört und sie damit völlig von der Außenwelt abschneidet. Es beginnt ein Psychodrama, bei dem die Beiden, die sich vorher nicht kannten, heftig aneinander geraten, um sich dann aber notgedrungen gemeinsam dem Überlebenskampf zu stellen, denn Wasser und Proviant sind schnell verbraucht. Beim hilflosen Treiben auf dem Meer stoßen sie häufig auf große Müllinseln, die allerlei für sie nützliche Dinge enthalten. Sie finden Kanister, in denen sie Regenwasser sammeln, das sie mit den gefundenen Plastikbahnen auffangen. Immer wieder gelingt es ihnen auch, von Bord aus Fische zu fangen, die sie mangels Feuer roh verzehren, sogar eine Seeschildkröte ist dabei und allerlei anderes Meeresgetier. Und sie fangen auch Vögel, die auf dem Boot landen, sperren sie in einen improvisierten Käfig und verzehren sie nach und nach.

Weniger hoffnungsvoll gestaltet sich die seelische Situation der beiden Schiffbrüchigen, deren aussichtslos scheinender Lebenskampf sie psychisch immer stärker belastet. Wie schafft man es, in solch einer extremen Lage den Lebensmut nicht zu verlieren? Die Beiden sind konfrontiert mit der Sinnlosigkeit des Seins, die sich schon in der als Motiv vorangestellten Frage des Euripides findet: «Wer weiß schon, ob das Leben Tod sei oder der Tod das Leben»? In einem ständigen Wechselbad der seelischen Befindlichkeit lernen die Beiden sich durch ihre Gespräche immer besser zu verstehen, wobei Bolivar deutlich weniger verzagt ist als Hector, was ihre Situation anbelangt. Es erweist sich dabei, wie wichtig stabile Bindungen sind im Leben. Schiffbruch, das zeigt dieser an Joseph Conrads «Herz der Finsternis» erinnernde Roman jedenfalls sehr deutlich auf, ist eine geradezu ideale Leit-Metapher der Philosophie mit ihren schwierigen Sinnfragen.

Mit seinen beiden Figuren stoßen hier weltanschauliche Gegensätze aufeinander. Da ist einerseits die sinnenfrohe, an Lebensgier grenzende Diesseitigkeit Bolivars, der die schwermütige, religiös geprägte Ergebenheit in die unausweichliche Vorbestimmung entgegensteht, der sich Hector beugt und die ihn schließlich verzagen lässt. Dem abenteuerlichen Geschehen des Romans stehen bei der Lektüre narrativ die vielen, sich häufig wiederholenden psychologischen Exkurse in die menschliche Seele ambivalent gegenüber, eine Mixtur aus Abenteuer und Kontemplativem, die leider keine erzählerisch stimmige Einheit bilden!

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de