»Jeder Mensch hält seine Bürde für die schwerste«, schreibt der römische Philosoph Seneca, und »ein Melancholiker jammert mehr als alle anderen«, ergänzt Robert Burton (1577–1640) im Vorspruch seines Buches.

»Jeder Mensch hält seine Bürde für die schwerste«, schreibt der römische Philosoph Seneca, und »ein Melancholiker jammert mehr als alle anderen«, ergänzt Robert Burton (1577–1640) im Vorspruch seines Buches.

Der Autor, selbst hoch depressiv, kannte den Gegenstand seines Werkes nur allzu genau. 1621 erschien die erste Fassung des Werkes des englischen Exzentrikers, der als mönchischer Bücherwurm sein ganzes Leben in den Mauern des Oxforder Christ Church College verbrachte und dort nach der Erstveröffentlichung weitere dreißig Jahre an Erweiterungen und Vervollkommnungen des Werkes arbeitete. Schon seine klaustrophile Lebensweise wird seine Neigung zur Melancholie verstärkt haben.

Melancholie als Universalmetapher

Bei Burtons Lebenswerk handelt es sich um die erste grundsätzliche Behandlung der »englischen Krankheit« Melancholie, die wir heute im Krankheitsbild gern als Depression bezeichnen. Der Autor weitet den Melancholiebegriff zur Universalmetapher aus und seziert mit seinem Text eine in sich kranke Welt, die er als »domicilium insanorum«, als Irrenhaus, apostrophiert.

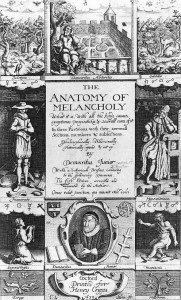

Frontispiz von 1638

Vor rund 400 Jahren erschienen wirkt dieses Buch der Bücher vom Range der »Essais« eines Michel de Montaigne – abgesehen von manchen medizinischen Schlußfolgerungen – wie ein Text, der in unseren Tagen geboren wurde: frisch, sprudelnd, satirisch, blumenreich.

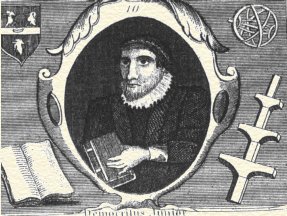

Übersetzer Werner von Koppenfels hat für die in der »Handbibliothek Dietrich« erschienene Ausgabe Texte aus der insgesamt dreibändigen »Everyman Edition« ausgewählt und stellt nach eigenen Angaben etwa ein Sechstel des voluminösen Originals vor. Gegliedert ist das Opus in eine Vorrede des unter dem Pseudonym des »lachenden Philosophen« Democritus als »Democritus Junior« schreibenden Burton, die allein als wortgewaltige Suada auf den Zeitgeist gelten darf. Schon in dieser Vorrede wird deutlich, dass es dem Verfasser bei aller wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit um eine gewaltige Satire geht, die er wortreich zu Papier bringt. »Turbine raptus ingenii«, wie Scaliger sagt, getrieben vom Wirbelsturm des eigenen Witzes, buschiert Burton wie ein Jagdhund durchs Gelände und bellt dabei jedes Thema an, das er am Wegesrand erblickt.

Schreiben als Gegenmittel zur Melancholie

Über Melancholie zu schreiben ist Burtons Art, die ihn plagende Melancholie zu vermeiden. Aus innerstem Antrieb versucht er, schreibenderweise den eigenen Geist zu besänftigen. Dabei ärgert ihn besonders das »Zeitalter der Kritzelei«, in dem er lebt. Er konstatiert, dass viele eine »unheilbare Schreibsucht« plage und die Zahl der Bücher ins Zahllose gewachsen sei: »Und dies nur, weil es jeden juckt und gelüstet, sich groß zu zeigen, weil er nach Ehre und Ansehen giert – und so schreibt man eben, was immer es sei, und kratzt es zusammen, woher auch immer – von Ruhmsucht verhext«. Angesichts der Wirklichkeit falle es schwer, darüber keine Satire zu verfassen.

Im Mittelpunkt seiner Schrift beschreibt Burton den Gegenstand seiner Untersuchung und schildert Ursachen und Symptome der Melancholie. Den Gegenstand seiner Abhandlung sieht er entweder als Veranlagung oder angenommene Gewohnheit. Von melancholischen Stimmungen sei kein Mensch verschont, jeder verspüre gelegentlich ihren Stich, Schwermut sei in diesem Sinne Merkmal der Sterblichkeit. »Auf einen Tropfen Honig komt in dieser Welt leicht ein Becher voll Galle«, schreibt er und verweist damit auf den Namen der Krankheit »melancholia«, was so viel wie »mélaina cholé« oder »schwarze Galle« bedeute.

Burtons Sicht der Ursachen von Melancholie

Robert Burton

Ausführlich befasst Burton sich mit den Ursachen der Melancholie und kommt von den Eltern, die sie vererben können über die Ernährung zu Eigenschaften wie Ehrgeiz, Eigenliebe, Ruhmsucht, Prahlerei, den Drang zur Selbstvergrößerung und die Gewalt der Einbildung, die sie begünstigen.

Aus der Sicht des Verfassers der »Anatomie der Melancholie« sind all das vollkommen sinnlose Eigenschaften: »Unter all den Myriaden von Dichtern, Rhetorikern, Phoilosophen und Sophisten der früheren Zeiten hat kaum ein Werk von tausend überlebt«. – »Nomina et libri cum coribus interierunt«, ihre Namen und Bücher seien miteinander verwest. Und denoch »wollen und müssen Hinz und Kunz unsterblich werden (wie sie meinen), müssen ihren Ruhm bis zu unseren Antipoden ausbreiten, wo sie doch von der Hälfte, ja drei Vierteln ihrer Heimatprovinz weder wahrgenommen noch beachtet werden«.

Wege zur Heilung der Melancholie

Burton beschreibt die körperlichen und geistigen Zeichen, in denen sich depressives Verhalten ausdrückt. Gleichzeitig macht er Mut, es bestehe gute Aussicht auf Heilung, es sei denn, und dies sei die schwerste Kalamität, die Erkrankten legten selbst Hand an sich und suchten »inmitten dieser grauen, scheußlichen, verödeten Tage, da sich kein anderer Trost und Ausweg zeigt, die Erlösung aller Leiden im Tod«. Unterstützt würden sie dabei von Sokrates, der im »Phaidon« zitiert wird: »Leidet einer an einer unheilbaren Krankheit, so mag er sich selbst töten, wenn es zu seinem Wohl geschieht«. Dagegen stehe indes die christliche Auffassung, »wer sich selbst erdolcht, tötet die eigene Seele«.

Im weiteren Teil des Buches beschreibt Robert Burton die Wege zur Heilung der Melancholie. Übersetzer Koppenfeld hat hier die Stellen ausgewählt, die auch aus aktueller Erkenntnis noch medizinische Bedeutung haben könnten. Zum Schluß wendet sich Burton schließlich den Komplexen »Schwermut der Liebe« und »Religiöse Melancholie« zu.

Stilistisches Meisterwerk

Burtons »Melancholie« ist ein wundervoll geistreiches und trotz seines beinahe biblischen Alters aktuelles Werk, das sich geradezu anbietet, wieder entdeckt zu werden. In stilistischer Hinsicht schäumt das Buch über von sprachlichen Kaskaden und bunten Begriffen. Der Autor arbeitet verstärkend mit Tautologien, sprachlichen Spiralen und Schleifen, die das Vergnügen der Lektüre trotz des an sich ernsten Themas enorm steigert.

Der ohne Frage hoch gebildete Verfasser versucht immer wieder, seinen Leser mit eben dieser Bildung aufs Glatteis zu führen, indem er ihn schwallartig mit lateinischen Zitaten großer Geister überschwemmt, die zum Glück samt und sonders kongenial übertragen wurden. Allein diese stilistische Brillanz macht die Lektüre unabhängig vom Gegenstand, mit dem sich manche kreative Geister quälen, zu einem Hochgenuss.

Wer sich in Gesellschaft eines geistvollen Mannes in Gestalt seines Buches wohler fühlt als im Alltagstrubel des Banalen, wird mit Robert Burtons «Anatomie der Melancholie« bestens bedient.

Der Protagonist ist in diesem Thriller der Autor selbst, was von Anfang an eine persönliche Beziehung zu ihm entstehen lässt.

Der Protagonist ist in diesem Thriller der Autor selbst, was von Anfang an eine persönliche Beziehung zu ihm entstehen lässt.

Carlotta versinkt in Depressionen, nachdem ihr Idol, der Schriftsteller Damiano Mantovani, sie abserviert hat.

Carlotta versinkt in Depressionen, nachdem ihr Idol, der Schriftsteller Damiano Mantovani, sie abserviert hat. Gedanken mitgeschwommen. Habe seine erste Verwirrung in mir gespürt, den Wunsch, einer am Abgrund der Gefühle stehenden Frau wieder den Weg ins Leben zu erleichtern.

Gedanken mitgeschwommen. Habe seine erste Verwirrung in mir gespürt, den Wunsch, einer am Abgrund der Gefühle stehenden Frau wieder den Weg ins Leben zu erleichtern.

Gleich vorweg: dieses Buch einem bestimmten Genre zuzuordnen fällt mir schwer. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Krimi, ganz viel Familiengeschichte aber hauptsächlich ein Drama, so sehe ich diese anrührende Geschichte.

Gleich vorweg: dieses Buch einem bestimmten Genre zuzuordnen fällt mir schwer. Ein bisschen Thriller, ein bisschen Krimi, ganz viel Familiengeschichte aber hauptsächlich ein Drama, so sehe ich diese anrührende Geschichte.

Ein Buch, das so beginnt kann nicht gänzlich unbrauchbar sein und dieses ist im Gegenteil höchst vergnüglich, auch wenn man es stilgerecht eigentlich in der Adventszeit lesen müsste. Wir befinden uns in dem kalifornischen Kaff Pine Cove, nicht zum ersten Mal Schauplatz eines Romans von Christopher Moore, wo die Vorbereitungen für das Fest der Liebe auf Hochtouren laufen. Durch ein Missgeschick kommt der dabei der als Weihnachtsmann verkleidete Rabauke Dale Pearson nach einem Gerangel mit seiner Ex-Frau zu Tode un ein kleiner Junge droht ob des zufällig beobachteten Ablebens des heiligen Mannes traumatisiert zu werden. Wie praktisch, dass der törichte Erzengel Raziel (bekannt aus „Die Bibel nach Biff“) gerade in der Nähe und auf der Suche nach dem alljährlich fälligen Wunder ist: Flugs macht er das Geschehene rückgängig; allerdings werden durch einen Flüchtigkeitsfehler auch gleich noch alle anderen Bewohner des Friedhofs wiederbelebt. Und wie man es aus zahlreichen einschlägigen Filmen kennt, ist mit den lebenden Toten nicht gut Kirschen essen…

Ein Buch, das so beginnt kann nicht gänzlich unbrauchbar sein und dieses ist im Gegenteil höchst vergnüglich, auch wenn man es stilgerecht eigentlich in der Adventszeit lesen müsste. Wir befinden uns in dem kalifornischen Kaff Pine Cove, nicht zum ersten Mal Schauplatz eines Romans von Christopher Moore, wo die Vorbereitungen für das Fest der Liebe auf Hochtouren laufen. Durch ein Missgeschick kommt der dabei der als Weihnachtsmann verkleidete Rabauke Dale Pearson nach einem Gerangel mit seiner Ex-Frau zu Tode un ein kleiner Junge droht ob des zufällig beobachteten Ablebens des heiligen Mannes traumatisiert zu werden. Wie praktisch, dass der törichte Erzengel Raziel (bekannt aus „Die Bibel nach Biff“) gerade in der Nähe und auf der Suche nach dem alljährlich fälligen Wunder ist: Flugs macht er das Geschehene rückgängig; allerdings werden durch einen Flüchtigkeitsfehler auch gleich noch alle anderen Bewohner des Friedhofs wiederbelebt. Und wie man es aus zahlreichen einschlägigen Filmen kennt, ist mit den lebenden Toten nicht gut Kirschen essen…