Sebastian Lehmann ist ein paar Jahrzehnte zu spät ins wilde SO 36 geschleudert worden. Dieser nach dem Postleitsystem benannte ungezähmte Teil von Berlin-Kreuzberg hat sich mit dem Mauerfall 1989 von einem Lebensraum der Berliner Subkultur zu einem hippen Partybezirk verändert. Daher war er nicht dabei, als am 1. Mai Steine flogen, Sven Regener Schweinebraten in der Markthalle speiste und die »Einstürzenden Neubauten« live auf Mülltonnen trommelten. Lehmann mag sein Kreuzberg trotzdem und gewinnt dem legendären Szenebezirk neue Themen für lustige Kolumnen ab. Weiterlesen

Sebastian Lehmann ist ein paar Jahrzehnte zu spät ins wilde SO 36 geschleudert worden. Dieser nach dem Postleitsystem benannte ungezähmte Teil von Berlin-Kreuzberg hat sich mit dem Mauerfall 1989 von einem Lebensraum der Berliner Subkultur zu einem hippen Partybezirk verändert. Daher war er nicht dabei, als am 1. Mai Steine flogen, Sven Regener Schweinebraten in der Markthalle speiste und die »Einstürzenden Neubauten« live auf Mülltonnen trommelten. Lehmann mag sein Kreuzberg trotzdem und gewinnt dem legendären Szenebezirk neue Themen für lustige Kolumnen ab. Weiterlesen

Archiv

Über Arbeiten und Fertigsein

So fängt das Schlimme an

Schuld und Verstrickung sind ohne Zweifel geeignete Themen für einen Längen-, Breiten- und Tiefenroman von 650 Seiten und wenn die Handlung unmittelbar nach dem Ende einer Diktatur angesiedelt ist erst recht. Dann lässt sich genug aus dem Vollen schöpfen, um mit einer politischen und privaten Schiene sogar zweigleisig zu fahren.

Schuld und Verstrickung sind ohne Zweifel geeignete Themen für einen Längen-, Breiten- und Tiefenroman von 650 Seiten und wenn die Handlung unmittelbar nach dem Ende einer Diktatur angesiedelt ist erst recht. Dann lässt sich genug aus dem Vollen schöpfen, um mit einer politischen und privaten Schiene sogar zweigleisig zu fahren.

Da gibt es das traurige Geheimnis zwischen den Eheleuten, dem Filmemacher Eduardo und seiner Frau Beatriz und die aus der Franco-Diktatur her rührende düstere Vergangenheit des Hausfreundes Dr. Vechten. Es wird aus der Sicht von Eduardos jungem Privatsekretär de Vere erzählt.

Man könnte das Ding eigentlich als einen klassischen Bildungsroman begreifen. Über den jungen Erzähler stürzt gar heftig die Bedeutungsschwere seiner Eindrücke und Beobachtungen herein, so sehr dass sie sich für ihn regelrecht zum postjugendlichen Reifungsprozess auswachsen. Dennoch ist mit Filmproduzent Eduardo die Hauptfigur eine andere. Sein Werdegang vom privaten Haupt- und politischen Nebenkläger zum Vergeber und Vergesser darf wohl als der facettenreichste Entwicklungsstrang in dem Roman angesehen werden. Die beiden anderen wichtigen Figuren bleiben indes zur relativen Schablonenhaftigkeit verurteilt. Das gilt für den einfach nur triebhaft dauerschlechten Diktaturgewinnler Dr. Vechten ebenso wie für Eduardos Ehefrau Beatriz, die aus der Melancholie ihrer großbourgeoisen Dauergelangweiltheit kaum heraus kommt.

Immerhin versteht es Marias früh- und rechtzeitige Andeutungsmarken zu setzen, wer so seine tiefen Geheimnisse mit sich herum trägt und wer was mit sich aus zu machen hat, was dann auch zum Ende hin gekonnt aufgelöst wird. Das Lesevergnügen bis dorthin ist allerdings nicht gerade billig erkauft. Der Roman hat eine Ausschweiferitis, die einen Thomas-Mann dagegen noch zum Thriller-Autor gereichen würde. Es wird weitaus mehr reflektiert und beschrieben als erzählt. Immer wieder spinnen sich Details und Vorkommnisse und seien sie auch vergleichsweise nebensächlich in zum Teil seitenlange Kokons des Augenblicks-Philosophierens ein. Die Betrachtungen über die Franco-Diktatur und vor allem ihrer nachträglichen gesellschaftlichen Verwerfungen, die ja einen wichtigen Kontext darstellen, gehören da noch zu den beeindruckenderen Passagen. Ansonsten gebiert eine Fortabstrahierung die nächste. So wie auch nur Anflüge von Handlung Dramatik erkennbar werden, spült der nächste seitenlange Gedankenstrom sie wieder fort. Endlose, zum Teil halbseitenlange Relativ- und Schachtelsätze und der fehlende Verzicht auf Binsenweisheitlichkeit tun ihr übriges. So bleiben auch Doppelungen nicht aus, wenn die eigentlich dem Leser obliegende Verarbeitung der Erzählmasse noch einmal zusätzlich beschrieben und erklärt wird.

Fazit: Wer sich auf der Meta-Ebene gerne viel vorreflektieren und vorphilosophieren lässt, der ist mit dem Roman gut bedient, wer aber nicht nur vom Fortgang der Überlegungen sondern auch der Ereignisse getragen werden möchte, der bekommt so seine Probleme.

Zum Bestellen bitte hier klicken: So fängt das Schlimme an: Roman

Tanz der Kakerlaken

Es gibt Romane, die mitunter auch von fernen Landen und Leuten erzählen. Man hat es in einem solchen Fall mit einer Art von prosaischem Reiseführer zu tun, die freilich anders als diese der Fiktion sei Dank nicht an die Werbetauglichkeit von Worten und Inhalten gebunden sind. Vielmehr kann sich ein Roman den Mut zur Ungeschminktheit leisten und das tut „Tanz der Kakerlaken“ beträchtlich.

Es gibt Romane, die mitunter auch von fernen Landen und Leuten erzählen. Man hat es in einem solchen Fall mit einer Art von prosaischem Reiseführer zu tun, die freilich anders als diese der Fiktion sei Dank nicht an die Werbetauglichkeit von Worten und Inhalten gebunden sind. Vielmehr kann sich ein Roman den Mut zur Ungeschminktheit leisten und das tut „Tanz der Kakerlaken“ beträchtlich.

Der Protagonist Dusman Gonzaga lebt in einem Mietshaus in einem ärmlichen Stadtviertel von Nairobi, dem „Dacca-Haus“. Seinen Lebensunterhalt verdient er sich als Parkuhrenableser für die Stadtverwaltung und ist anders als seine Mitbewohner mit einem Minimum von intellektuellen Fähigkeiten und Veränderungswillen gesegnet. Gerade zerlegt sich sein vor dem Haus geparktes Auto in seine sich verselbständigenden Einzelteile und die Kakerlaken laufen in seiner Behausung zur tänzerischen Höchstform auf, als er beschließt, sein Leben zu ändern. Er revoltiert gegen seinen durchgeknallten Chef aus dem Rathaus, will eine andere, gehaltvollere Arbeit tun, aber der Chef schreibt ihn krank und vermittelt ihm eine Psychotherapie. Hin und herpendelnd zwischen entrücktem Therapeutenblabla und dem Alltag im Dacca-Haus kommt ihm die Idee, eine Mieterinitiative gegen den skrupellosen Hausherrn anzuzetteln. Das Ausrichten seiner Mitbewohner auf ein und dasselbe Ziel entpuppt sich aber als schwerer als gedacht. Ein jeder ist mit sich selbst und seinem Pariadasein beschäftigt, der brutale Daseinskampf zwingt in die unterschiedlichsten Formen der Ökonomisierung, die nur eins miteinander gemein haben: von jedweder Form von Bürgerlichkeit weit weg zu sein. Das hauptkommunikative Anliegen der Einwohner von Dacca-Haus untereinander ist neben dem Nachbarschaftsstreit der ausschließliche Blick für die eigenen Belange. Es mehren sich Kakerlaken und Ungeziefer aber anstelle einer Schädlingsbekämpfung kommt ein Polizeikommando und hebt wegen einer kriminellen Bande das ganze Haus aus. Nachdem die meisten der Bewohner wie auch Dusman wieder zurückkehren dürfen, beginnt sich ganz schwach am Ende des Erzählertunnels ein Lichtblick zum Besseren hin abzuzeichnen.

Der Autor Meja Mwangi ist selbst Kenianer und weiß wohl, welche Art von Lindenstrasse er da beschreibt. Es ist ein Termitenhügel der Groteske, das ganze Haus pulsiert, stoffwechselt laut und schmerzhaft vor sich hin, scheidet aus. Aber empörungstaugliche Sozialkritik ist es dennoch nur bedingt, stellt sich doch immer wieder die Frage, ob nun die Menschen unter den Verhältnissen leiden oder umgekehrt. Das Ganze ist gut geschrieben, die Dialoge sind lebhaft, temperamentvoll, der Erzählstil ist bis hin zur Zackigkeit kompakt und die Charaktere sind, auch dialogrhetorisch trennscharf sortiert. Mwangis eigener Blick ist sarkastisch aber ehrlich.

Hätte ein Europäer diesen Roman geschrieben, der Mindestvorwurf eines kolonialen Chauvinismus wie etwa in den afrikanischen Reisebeschreibungen von Evelyn Waugh wäre ihm gewiss.

Zum Bestellen bitte hier klicken: Tanz der Kakerlaken

Miranda – Das Klon-Projekt

Miranda führt ein Bilderbuchleben: Sie ist hübsch und erfolgreich, klug und selbstsicher, das einzige Kind wohlhabender Eltern. Aber dann bricht von einem Tag auf den anderen ihre heile Welt zusammen. Miranda erfährt, dass sie eine seltene, lebensgefährliche Erbkrankheit hat. Vor allem ihre Leber ist bereits so geschädigt, dass sie sofort gegen eine neue ausgetauscht werden muss. Miranda ist verzweifelt, denn woher soll so schnell ein Organ kommen, das ihr Körper nicht wieder abstoßen wird?

Miranda führt ein Bilderbuchleben: Sie ist hübsch und erfolgreich, klug und selbstsicher, das einzige Kind wohlhabender Eltern. Aber dann bricht von einem Tag auf den anderen ihre heile Welt zusammen. Miranda erfährt, dass sie eine seltene, lebensgefährliche Erbkrankheit hat. Vor allem ihre Leber ist bereits so geschädigt, dass sie sofort gegen eine neue ausgetauscht werden muss. Miranda ist verzweifelt, denn woher soll so schnell ein Organ kommen, das ihr Körper nicht wieder abstoßen wird?

Miranda ist fast 14 Jahre alt und führt mit Ihren wohlhabenden Eltern ein perfektes Leben. Sie hat gute Schulnoten, ist eine begabte Tänzerin, hübsch und versteht sich mit Ihren Eltern hervorragend. Am Tag vor einer wichtigen Tanzaufführung, bekommt Miranda plötzlich Probleme mit den Augen und wird direkt in eine Spezialklink gebracht die Ihrem Vater gehört.

Miranda wird von Kopf bis Fuß durchgecheckt und schnell stellt sich heraus, dass Sie schwer erkrankt ist und nur eine Organtransplantation Sie retten kann. Miranda ist verzweifelt und gleichzeitig aber auch sehr verwundert denn warum sind Ihre Eltern so zuversichtlich, geradezu überzeugt davon dass das benötigte Organ sehr schnell gefunden werden kann? Sie kann sich darauf keinen Reim machen und dann belauscht Sie heimlich mehrere Gespräche Ihrer Eltern und Ihres Arztes die keinen Sinn zu ergeben scheinen und Sie sehr neugierig und auch misstrauisch werden lassen! Als Sie zwei Tage vor der Lebertransplantation heimlich nachts durch das Krankenhaus streift, schnüffelt Sie auf der Forschungsstation herum und macht dabei ein paar erschreckende Entdeckungen…!

Die Geschichte ist aus Mirandas Ich-Erzählperspektive geschrieben und äußerst kurzweilig, so dass ich das Buch an nur einem Nachmittag durch hatte. Natürlich kann man sich direkt denken was Miranda auf der Forschungsstation findet (den “Untertitel” “Das Klon-Projekt” hätte ich persönlich ja weggelassen denn er verrät ja schon extrem viel) und dieses Thema ist ja auch schon oft in Büchern behandelt worden. Als Jugendbuch kannte ich eine solche Geschichte aber noch nicht und finde die Idee sehr gut. Außerdem das Buch nicht so vorhersehbar wie man es annimmt denn es gibt auch ein paar Überraschungen die mir gut gefallen haben. Außerdem finde ich es sehr erfrischend, ein solche Geschichte mal aus der Sicht eines jungen Mädchens zu erleben.

Ein sehr gutes Buch über Ethik, Verzweiflung, Vertrauen zwischen Eltern und ihren Kindern und die Frage wie weit der Mensch/die Forschung gehen darf um geliebte Menschen zu schützen und Krankheiten zu heilen. Was macht den Menschen wirklich zum Menschen?

Ich kann dieses Buch sehr empfehlen!

Die Jugendbuchautorin Carol Matas wurde 1949 in Winnipeg, Kanada geboren und hat bisher 45 Bücher für Kinder und Jugendliche veröffentlicht, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden.

Fürchte die Nacht

Ein neuer, wirklich erschütternder Fall beschäftigt die beiden Komissare Brandt und Aydin in Köln. Ein Psychopath, der in seinem ganzen Leben bisher nur Ablehnung erfahren hat, fühlt sich zu Höherem berufen. Um zu erreichen, was er sich vorgenommen hat, bedarf es einiger junger engelsgleicher blonder Frauen. Er ermordet sie auf eine bestialische Weise, die selbst das hartgesottene Team der Kölner Mordkommission erschüttert. Fieberhaft ermittelt das ganze Team im vorweihnachtlichen Köln, doch der Täter ist ihnen immer einen Schritt voraus.

Ein neuer, wirklich erschütternder Fall beschäftigt die beiden Komissare Brandt und Aydin in Köln. Ein Psychopath, der in seinem ganzen Leben bisher nur Ablehnung erfahren hat, fühlt sich zu Höherem berufen. Um zu erreichen, was er sich vorgenommen hat, bedarf es einiger junger engelsgleicher blonder Frauen. Er ermordet sie auf eine bestialische Weise, die selbst das hartgesottene Team der Kölner Mordkommission erschüttert. Fieberhaft ermittelt das ganze Team im vorweihnachtlichen Köln, doch der Täter ist ihnen immer einen Schritt voraus.

Als das Team zum ersten Tatort gerufen wird, dreht sich ihnen kollektiv der Magen um. Liegt doch wahrhaftig in einer Tonne eine Leiche, die nicht zu identifizieren ist, denn sie wurde skalpiert und gehäutet. Natürlich hat der Täter keine Spuren hinterlassen. So glaubt die Polizei zuerst. Die Gerichtsmedizin findet später ein einzelnes Haar, dessen Analyse schnell zu einem Mann führt, der bereits in der Datenbank gespeichert ist. Ein Exhibitionist, der vehement den Mord bestreitet. Selbstverständlich wird er in U-Haft gesteckt und ordentlich durch die Mangel gedreht. Sein Umfeld wird durchleuchtet und die Polizei stößt auf einige “Kollegen” des Verdächtigen, fndet aber kein Mordmotiv. Bis ein zweiter Mord geschieht. Offensichtlich hat sich der Täter nur mit dem Skalp begnügt, denn die angefangene Häutung des Opfers hat er nicht vollendet. Ist er unterbrochen oder gestört worden? Oder gibt es einen anderen Grund?

Während der Leser aufmerksam und atemlos die Ermittlungen verfolgt, lässt ihn der Autor parallel dazu in einem weiteren Erzählstrang am Leben des Täters teilhaben. Sehr detailliert schildert er die Verhaltensweisen dieses kranken Typen, besucht ihn mit dem Leser zusammen auf seinem Arbeitsplatz, lässt jeden teilhaben, wie der Mörder von seiner Umwelt gehänselt und von seiner Familie tyrannisiert wurde. Grausig. Fast möchte man Mitleid bekommen mit ihm, aber dann siegt doch der Ruf nach Gerechtigkeit.

Salim Güler versteht es wieder in höchster Vollendung, den Leser glauben zu lassen, er wisse mehr als die Polizei und könne in die Handlung eingreifen. Stattdessen führt der Autor ihn gewaltig auf falsche Spuren. Jedesmal, wenn man sich entspannt, weil man glaubt, nun den richtigen Täter gefunden zu haben und der Polizei einen Tipp geben zu müssen, zerschlägt sich die Spur. Und wieder tappt man vollkommen im Dunkeln. Dass der Autor am Ende einen Täter aus dem Hut zaubert, den der Leser zu kennen glaubt, aber von dem er bis zur letzten Minute nicht weiß, wer es ist, macht die Story wirklich grandios.

Trotz aller Düsternis ist dieser Thriller wunderbar kurzweilig und lebensnah gehalten. Die Plänkeleien zwischen Brandt und Aydin, die aufzeigen, dass sie sich erst noch zusammenraufen müssen, die Schilderung des kölschen Lokalkolorits und die Hahnenkämpfe innerhalb des Teams sind sehr real und menschlich geschildert. Man fühlt sich als Mitglied des Teams, allerdings als ein etwas klügeres, da man die Abartigkeiten des Täters kennt.

Auch diesen Thriller von Salim Güler kann ich jedem Fan von düsteren Geschichten nur empfehlen.

Fulminant.

Zum Bestellen bitte hier klicken: Fürchte die Nacht- Tatort Köln: Krimi

Der Bücherprinz

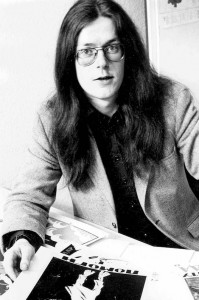

Dem ers ten Teil seines Buches „Der Bücherprinz“ vorangestellt hat der Autor Ruprecht Frieling ein kurzes Gedicht von Tschingis Aitmatow. Zusammengefasst schreibt Aitmatow – nichts aus der Kindheit wird je vergessen, es begleitet uns bis ans Ende unserer Tage. Es war sicher Ruprecht Frielings Kindheit und Jugend, die aus ihm das machten, was er wurde – ein Revoluzzer, der er bis heute geblieben ist. Auch die langen Haare, das Wahrzeichen aller Widerständler der damaligen Zeit, trägt er heute noch.

ten Teil seines Buches „Der Bücherprinz“ vorangestellt hat der Autor Ruprecht Frieling ein kurzes Gedicht von Tschingis Aitmatow. Zusammengefasst schreibt Aitmatow – nichts aus der Kindheit wird je vergessen, es begleitet uns bis ans Ende unserer Tage. Es war sicher Ruprecht Frielings Kindheit und Jugend, die aus ihm das machten, was er wurde – ein Revoluzzer, der er bis heute geblieben ist. Auch die langen Haare, das Wahrzeichen aller Widerständler der damaligen Zeit, trägt er heute noch.

Als Ruprecht 1952 in Oelde / Westfalen, das trübe Licht dieser Welt erblickte, gab es den Kaiser nicht mehr, auch Adolf Hitler war von der Weltbühne abgetreten, aber sie hatten in den Köpfen der Deutschen unauslöschliche Spuren hinterlassen, die – wenn man es genau betrachtet – bis heute nachwirken. Furzen in der Öffentlichkeit kostete zur Kaiserzeit 5 Mark Strafe, ersatzweise 1 Tag Haft. Conny Froboess packte damals gerade ihre Badehose ein, denn Nacktheit war untersagt, und ich kann mir vorstellen, dass die Hose, heruntergezogen am falschen Ort, mehr kostete, als 5 Nachkriegs-Mark und dass die Ersatzhaft, wenn man nicht zahlen konnte oder wollte, nicht in Tagen, sondern Monaten bemessen war.

Noch angepasst mit fünf …

Ruprecht kam in ein – für damalige Verhältnisse – wohlgeordnetes Elternhaus. Sein Vater war streng, schließlich sollte aus dem kleinen Ruprecht ja mal was werden, ein angepasster Befehlsempfänger in den Fußstapfen seines Vaters. Und die Mutter, ebenfalls an die damaligen Vorstellungen von Familie, Recht und Ordnung angepasst (KKK – Kirche/Kinder/Küche), war ganz auf der Linie des Herrn Gemahls.

Strenge bedeutete das, Prügelstrafe, Ordnung. Gegessen wurde zu festen Zeiten, am zentralen Treffpunkt der Familie, einem ausziehbaren (wenn Gäste kamen) Holztisch im Esszimmer. Wenn ich das einfließen lassen darf – ich kenne diese Rituale auch. Wer bei uns abends um 7 Uhr nicht wartend mit gewaschenen Händen hinter seinem Stuhl stand, durfte gleich weiter ins Bett marschieren. Mit leerem Magen.

Menschliche Nähe? Dafür hatte man bei den Frielings Personal: Kinderfräulein, Zimmermädchen und für jegliche Arbeit, bei der man sich die Finger schmutzig machen konnte, gab es den Gärtner und hinter dem Lenkrad eines Autos sitzen war für den Herrn des Hauses nicht opportun; der Chauffeur war dafür zuständig. Das Kinderfräulein (das Fräulein war noch nicht aus der deutschen Sprache verbannt), hat mit einem aufgeschminkten Leberfleck zu Ruprechts ersten sexuellen Fantasien beigetragen und man darf annehmen, dass sie deshalb nur kurze Zeit im Hause Frieling arbeitete.

Mit 14 bereits auf einem eigenen Weg …

Zu allen Negativpunkten gab es mindestens einen positiven, das waren die vielen Bücher, verstaubte Folianten in gut riechenden ledernen Einbänden. Ruprecht griff wie ein Ertrinkender nach allem, was in irgendeiner Form mit Buchstaben bedruckt war. Wie sagte Tschingis Aitmatow? Nichts aus der Kindheit wird vergessen! Die Bücher, auf Papier gedruckt, inzwischen auch auf elektronischem Papier, verfolgen Ruprecht bis heute, denn er wurde ein bekannter und zu Recht gefeierter Verleger. Auch der Siegeszug des eBooks in Deutschland und der Selfpublisher gehen – mindestens teilweise – auf ihn zurück.

Als ich das las, habe ich im ersten Moment gestutzt, weil ich glaubte, das eBook habe doch mit der elektronischen Vernetzung zwangsläufig in der Luft gelegen. Bis mir klar wurde, dass auch dafür Revoluzzer gefragt waren, die nicht bis in alle Ewigkeit auf der Mainstream-Welle der Verlage mitschwimmen wollten.

Mit 19 hatte er noch Träume …

Wenn man es genau betrachtet, dann muss Ruprecht wohl schon als Nicht-Angepasster auf die Welt gekommen sein, denn bei aller Strenge der sich liebevoll gebenden Eltern, muckte er immer wieder auf. Nachhaltig kann man auf Neu-Deutsch ohne Übertreibung sagen. Nicht einmal Messdiener wollte er werden, obwohl das durchaus in der Tradition der Familie gelegen hätte. Allerdings – das muss man schon sagen – er hatte sich spitzbübisch, wie er nun mal ist, eines Helfershelfer bedient. Er hatte IHN da OBEN um ein Zeichen gebeten, dann hätte er ja gewollt. Dieses Zeichen kam nicht, womit sich Ruprecht sagte: nun denn – wenn es so sein soll …

Beinahe zwangsläufig führte sein aufmüpfiges Verhalten zu unerfreulichen Maßnahmen, aber es musste sein, schließlich sollte aus dem Jungen ja mal „was“ werden, was Respektable, wie der Herr Vater. Als dem prügelnden Vater und der geduldig dem brutalen Treiben zuschauende Mutter nichts mehr einfiel, wanderte Ruprecht in eine Jugendpsychiatrie. Treibende Kraft war die Mutter, aber man muss das verstehen, sie wollte ja nur das Beste für den Jungen und von den abfälligen Bemerkungen ihrer Freundinnen über Ruprechts Fehlverhalten hatte sie auch genug! Damit das alles auch Recht und Ordnung hatte, gab es auf Basis eines Gefälligkeitsgutachtens eines Kinderarztes (der ohne jegliche psychologische Erfahrung war) auch einen richterlichen Beschluss. Ein Chauffeur seines Vaters sammelte ihn ein und fuhr ihn im familieneigenen hochherrschaftlichen Mercedes in einer filmreifen Aktion in die Psychiatrie.

Mit 21 arbeitete er bereits im Steinbruch der Worte …

Der junge Ruprecht, gerade 15 Jahre alt, hatte Probleme mit den dunklen Nächten in der Irrenanstalt, dem nächtlichen Geheule inhaftierter Triebtäter, Mörder und sonstiger Unholde. Nicht gänzlich unerwartet, wie man zugeben muss. Die Pfleger verabreichten ihm viele grüne, blaue und gelbe Pillen, die ihm Schlaf verschaffen sollten. Das taten sie nicht, denn Ruprecht kotzte sie in unbeobachteten Momenten in die Toilette. Wen wundert’s, dass sein bester Freund und Beschützer während dieser Zeit ein noch junger Triebtäter wurde, der mehrere Verwandte mit einem Küchenmesser abgeschlachtet hatte.

Nach einigen Wochen kam es zu einer Revolte in der Anstalt, an der Ruprecht nicht beteiligt war, die aber wohl mit zu seiner Freilassung beitrug. Mindestens fielen den Ärzten keine weiteren Gründe mehr ein, ihn weiter festzuhalten und wohl oder übel musste man ihn freilassen.

Ruprecht ließ sich nicht kleinkriegen, Vater und Mutter schafften es nicht, die Psychiatrie nicht und auch nicht die Prügelstrafen der Lehrer in einigen darauf folgenden Gymnasien. Irgendwann wurde es ihm zu viel, vielleicht war er es auch satt, weiter seinen Eltern „Schande“ zu bereiten, und er ging auf Wanderschaft. Nach der ersten Station London, und dort ersten Kontakten zur Hippieszene, ging es weiter über Amsterdam, Paris, Dubrovnik und Kurdistan. Endlich trat das ein, was er sich wohl während seiner ganzen Kindheit und Jugend gewünscht hatte – Oelde, seine Heimatstadt, verschwand immer tiefer hinter dem Horizont.

Beinahe zwangsläufig setzte Ruprecht sich nach West-Berlin ab, denn der vom Kreiswehrersatzamt angekündigte Wehrdienst war nicht nach seinem Geschmack. Gemäß Berlin-Statut der Siegermächte war er dort sicher. In Berlin traf er auf alles, was damals im mehr oder weniger illegalen Untergrund Rang und Namen hatte, angefangen bei Fritz Teufel und vielen anderen. Auch normalisierte sich hier seine vom Oelder Elternhaus nachhaltig gestörte Beziehung zum anderen Geschlecht. In den dunklen Schlafräumen der WGs fand er bald heraus, dass es nicht so wichtig ist, mit wem man „es macht“, sondern, „dass“ man „es macht“.

Trotz aller Freiheiten in Westberlin, des links geprägten Denkens, merkte er bald, dass das Leben durchaus Schattenseiten haben kann, wenn man als eine Art Tagelöhner in aller Herr-Gott’s-Früh anstehen muss, um wenig Arbeit und noch weniger Geld zu bekommen. Diese Erkenntnis hatte ganz sicher nichts mit Anpassung zu tun, sondern schlicht damit, dass zu einigen Annehmlichkeiten des Lebens Geld gehört. Der Joint kostet Geld, das Bier, schmackhaftes Essen auch, und dafür muss man arbeiten.

Weil ihm der frühmorgendliche „Sklavenmarkt“ nicht behagte, sprich Anstehen nach Arbeit, wurde Ruprecht Fotograf. So ein richtiger mit Lehre, sprich fotografischer Ausbildung. Bis er endlich dort landete, was seiner eigentlichen Berufung entsprach – er wurde Journalist. Es waren wohl die dicken verstaubten Folianten seines Elternhauses, in Kalbsleder gebunden, die sich letztendlich bei ihm durchsetzten.

… in dem er mehr als 40 Jahre später immer noch aktiv ist …

Es folgten prägende Episoden als Journalist in der DDR (damals durchaus keine Selbstverständlichkeit!), auf Kuba (auch nicht üblich) und in einigen Westberliner Redaktionen. Während dieser Zeit traf er auf viele Menschen, die sich wie das Who is Who der deutschen Nachkriegsära lesen. In der langen Liste seines Bekanntenkreises der darstellenden und bildenden Künste fehlen weder Fassbinder, noch Hanna Schygulla, um nur zwei zu nennen, mit denen er beruflich und freundschaftlich, schreibend oder als Fotograf, verbunden war.

Man kann sagen, der Sprung ins Verlagswesen und zum eigenen Verlag erfolgte wie unter Zwang. Er veröffentlichte nicht nur viele Autoren, sondern verfasste auch selbst Bücher. Und das mit viel Erfolg, denn trotz allen Revoluzzertums hat Ruprecht bis heute eine untrügliche Nase für das Geschäft. Dazu gehörten dann, einem Trend folgend, Sachbücher wie „Berlin okkult“, „Rock-City Berlin“ oder ein Stadtführer für Behinderte.

… um von Freunden liebevoll als »E-Book-Papst« bezeichnet zu werden

Mit zu seinem Erfolg gehört sicher auch, dass er sich sehr frühzeitig moderner Technik bediente. Das war ein Computer mit dem hübschen Namen “Lisa”, so benannt nach Steve Jobs Tochter, des Apple-Gründers. Vielleicht war es auch dieser in jenen Jahren gar nicht so selbstverständliche Umgang mit Technik, der ihn frühzeitig das Potential der eBooks erkennen ließ.

Das Buch „Der Bücherprinz“ ist eine Autobiografie, es ist darüber hinaus aber noch viel mehr. Es beschreibt die Zeit des Aufbruchs in Westdeutschland und in Westberlin. In diese Zeit fällt das Aufmucken der Jugend, die Proteste gegen den Besuch Schah Mohammad Reza Pahlavi, der diese Epoche der neueren deutschen Geschichte einläutete. Die Jugend hatte genug vom autoritären Staat, sie wollte frei sein und Ruprecht Frieling war einer von ihnen. Es ist gut, dass er mich, uns alle, daran erinnert, wie das damals war, was die Jugend in die Hippieszene, in den Widerstand getrieben hat.

Mit seinem »Bücherprinz« wirft Frieling einen Blick hinter die Kulissen

Ich habe das Buch mit großer Begeisterung und vielen Erinnerungen und des Nachdenkens gelesen, denn mir scheint, Rupi, Du beschreibst auch etwas, was inzwischen so vielen Menschen abhanden gekommen ist. Weniger „Ja“ brüllen, weniger „Nicken“, mehr Revoluzzertum. Ein wenig nur wäre schon hilfreich, sonst landen wir alle noch in einer Ecke, die wir glaubten, 1945 hinter uns gelassen zu haben.

Abgesehen vom geschichtlichen Hintergrund dieser Autobiografie ist es auch die Sprache, die Rupis Buch überaus lesenswert macht. Es ist dieser nett klingende, zwischen den Buchstaben herausspringende Sarkasmus, der selbst unangenehme Erinnerungen, wie die Erlebnisse in der Psychiatrie, erträglicher erscheinen lassen.

Rupi, ich danke Dir für dieses Buch. Aus vielerlei Gründen hat es mir gut getan, denn ich bin auch nicht „angepasst“, wie Du weißt, bin auch abgehauen. Hurra schreien konnte ich auch nie, genauso wenig wie Du.

Zum Bestellen klicken Sie bitte hier: Der Bücherprinz

Peter Schlemihls wunderbare Geschichte

Peter Schlemihl ist ein armer Teufel und so nimmt es nicht Wunder, dass er seinen Schatten gegen ein unerschöpfliches Füllhorn voll Gold verkauft. Aufkäufer ist ein mysteriöser grauer Geselle, der ihm auf einer Gartenparty begegnet. Zunächst scheint der Handel ein gutes Geschäft, denn Schlemihl wird dank der Reichtümer schnell zum hochgeschätzten Wohltäter; alle Türen öffnen sich ihm geschwind.

Doch dann wendet sich das Blatt, seine Mitmenschen bemerken den fehlenden Schatten und der eben noch Umgarnte wird zum Paria der feinen Gesellschaft. Selbst sein Liebesglück droht zu zerbrechen als die Auserwählte ein Ultimatum stellt, um den Schatten wieder zu beschaffen. Da taucht in letzter Minute erneut der Graue auf, mit dem nächsten Angebot im Gepäck: Schlemihl bekommt den verlorenen Schatten zurück, wenn er dafür seine Seele abtritt …

Mit dieser Geschichte gelang Adelbert von Chamisso der literarische Durchbruch und das ist durchaus gerechtfertigt, denn sie ist stringent ausgearbeitet und gut geschrieben. Natürlich wirkt der antiquierte Schreibstil auf den modernen Leser zunächst mitunter befremdlich und es bedarf einiger Zeit, sich daran zu gewöhnen, aber die sollte man sich nehmen, denn es lohnt sich. Liebhaber der Sprache werden mit einer Fülle kunstvoller Begriffe verwöhnt und werden an dem Text viel Freude erfahren. Und man darf getrost darauf verzichten, sich den Kopf mit allzu tiefschürfenden Interpretationen zu zerbrechen, denn die Geschichte ist ein Märchen und war ursprünglich für Kinder gedacht.

Angereichert ist das Buch vom Herausgeber Ruprecht Frieling mit farbigen Holzschnitten von Ernst Ludwig Kirchner und gewohnt sorgfältigen Hintergrundinformationen zum Verfasser und zur Zeitläufte. Gerade diese aufwändig recherchierten Hintergründe und Beigaben unterscheiden Frielings Klassiker-Ausgaben von anderen Verlegern, die oft genug nur lieblos die ungeschminkten Texte veröffentlichen und sich dabei meist nicht einmal sonderlich um Design oder Lesbarkeit bemühen; Chapeau dafür, Herr Frieling!

Als ich unsichtbar war – eine wahre Geschichte über einen Jungen, der elf Jahre als hirntot galt

Martin Pistorius, geboren 1975 in Johannisburg, war zwölf, als eine rätselhafte Erkrankung ihn aus seinem Leben riss. Elf Jahre blieb er gelähmt, seine Familie und die Ärzte gingen davon aus, dass er geistig auf dem Stand eines Babys war. Er konnte sich nicht verständigen und war doch innerlich hellwach. Niemand merkte, dass sein Gehirn sich vollständig erholt hatte. Seine Rettung verdankte er dem Zufall. 2001 konnte er mithilfe eines Computers wieder kommunizieren.

Martin Pistorius, geboren 1975 in Johannisburg, war zwölf, als eine rätselhafte Erkrankung ihn aus seinem Leben riss. Elf Jahre blieb er gelähmt, seine Familie und die Ärzte gingen davon aus, dass er geistig auf dem Stand eines Babys war. Er konnte sich nicht verständigen und war doch innerlich hellwach. Niemand merkte, dass sein Gehirn sich vollständig erholt hatte. Seine Rettung verdankte er dem Zufall. 2001 konnte er mithilfe eines Computers wieder kommunizieren.

Ausschnitt aus dem Buch:

PROLOG

Im Fernsehen läuft wieder mal Barney, der Dinosaurier. Ich hasse Barney – und diese scheußliche Erkennungsmusik. Sie wird zur Melodie von ›Yankie Doodle Dandy‹ gesungen.

Auf dem Bildschirm sehe ich, wie Kinder in die ausgebreiteten Arme des riesigen violetten Dinosauriers hüpfen, hopsen und springen, und danach schaue ich mich in meinem Zimmer um. Die Kinder hier liegen regungslos auf dem Boden oder sitzen zusammengesunken auf ihren Stühlen. Ein Gurt hält mich aufrecht in meinem Rollstuhl. Mein Körper ist genau wie bei den anderen ein Gefängnis, dem ich nicht entrinnen kann: Wenn ich sprechen möchte, bleibe ich stumm, wenn ich meinen Arm bewegen will, gehorcht er mir nicht.

Es gibt nur einen Unterschied zwischen mir und den anderen Kindern: Mein Verstand ist hellwach. Er schlägt Purzelbäume und macht Saltos in dem Versuch, seine Fesseln zu sprengen und einen Feuerstrahl prachtvoller Farben in meine graue Welt schicken zu können. Doch niemand weiß davon, da ich es niemandem erzählen kann. Die Leute meinen, ich sei eine leere Hülle, weil ich hier seit neun Jahren tagaus, tagein sitze und mir Barney oder Den König der Löwen reinziehen muss; und als ich dachte, schlimmer könne es nicht kommen, kreuzten auch noch die Teletubbies auf.

Ich bin fünfundzwanzig Jahre alt, doch meine Erinnerungen an die Vergangenheit beginnen erst mit jenem Moment, in dem ich wieder zum Leben erwachte und aus irgendeiner Welt auftauchte, in der ich mich verloren hatte. Es war, als blendeten mich plötzlich Blitzlichter in der Dunkelheit. Ich hörte Leute über meinen sechzehnten Geburtstag reden und darüber diskutieren, ob sie mir die Bartstoppeln abrasieren sollten. Mir machte Angst, was ich da mit anhören musste, denn obgleich ich mich an nichts erinnern konnte und keine Vorstellung von der Vergangenheit hatte, war ich mir sicher, ein Kind zu sein, und die Leute unterhielten sich über einen Menschen auf der Schwelle zum Mann. Langsam wurde mir jedoch klar, dass sie mich meinten, genauso wie ich zu begreifen begann, dass ich eine Mutter und einen Vater, einen Bruder und eine Schwester hatte, die ich jeden Abend zu Gesicht bekam.

Haben Sie mal einen dieser Filme gesehen, in dem jemand als Geist aufwacht, aber die Menschen haben keine Ahnung davon, dass sie längst gestorben sind? So war das, als ich mitbekam, wie die Leute durch mich hindurch und an mir vorbei schauten, und ich verstand nicht, weshalb. Ich konnte anstellen, was ich wollte, ich konnte betteln und bitten, schreien und brüllen – durch nichts brachte ich sie dazu, Notiz von mir zu nehmen. Mein Geist war in einem nutzlosen Körper gefangen, Arme und Beine waren außer Kontrolle, meine Stimme blieb stumm. Ich konnte weder Zeichen noch Geräusche von mir geben, um irgendjemanden wissen zu lassen, dass ich das Bewusstsein wiedererlangt hatte. Ich war unsichtbar – der Geisterjunge.

Als ich unsichtbar war: Die Welt aus der Sicht eines Jungen, der 11 Jahre als hirntot galt von Martin Pistorius

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Der Autor hat (s)eine Art Biografie geschrieben, die (mich) sehr berührt. Da ist ein junger Mann, der durch eine unbekannte Krankheit mit zwölf Jahren bewusstlos wird – und viele Jahre als hirntot gilt. Ärzte sind der Ansicht, dass der Junge keine Heilungschancen hat. Doch die Eltern kämpfen für ihren Jungen. Eines Tages wacht der Junge auf, kann aber, außer mit den Augen, kein Lebenszeichen von sich geben. Er bekommt alles mit, was mit ihm und auch rundherum geschieht. Erst als eine Pflegerin ihn als (lebenden) Menschen sieht und meint, in ihm stecke mehr als ein hirntoter junger Mann, wendet sich das Blatt.

Dieses Buch hat mich sehr berührt. Ich weiß nicht, ob man so etwas denken oder fühlen darf, aber ich habe eine große Hochachtung vor Martin Pistorius, wie er sich ins Leben zurückkämpft. Aber auch vor seiner Familie, die ihn nie aufgegeben hat und vor den Menschen, die ihm ‘zugehört’ haben.

Ein sehr empfehlenswertes Buch, das man nicht mehr loslässt, hat man erst einmal angefangen, es zu lesen.

Martin Pistorius: Als ich unsichtbar war: Die Welt aus der Sicht eines Jungen, der 11 Jahre als hirntot galt

Taschenbuch: 344 Seiten

Verlag: Bastei Lübbe (Bastei Verlag); Auflage: 9 (17. Dezember 2012)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3404603567

ISBN-13: 978-3404603565

Originaltitel: Ghost Boy

Papa fertig! Mein Leben als Vater

Ich habe das Buch gelesen und kam zum Teil nicht mehr aus dem Lachen raus.

Ich habe das Buch gelesen und kam zum Teil nicht mehr aus dem Lachen raus.

Magdi Aboul-Kheir erzählt sein Leben als Papa mit viel Humor, wobei er sich als Erziehender gerne auch selbst auf die Schippe nimmt. Sei es zu Themen, wie man seinen Kindern beibringt, wie man ein guter Verlierer wird, sei es, warum man lieber nicht in Gegenwart von Kindern mit Kraftausdrücken um sich wirft, sei es, wie man seinen Kindern erklärt, welches Benzin man für (s)ein Auto braucht, usw. usf.. Immer beschreibt er gleichzeitig seine eigenen kleinen Schwächen, die ihn sehr sympathisch machen.

Ich dachte oft bei diesem Buch: ‘Das kenn ich doch!’ und musste unwillkürlich schmunzeln. Dieses Buch ist für jeden – und nicht nur für Papas – geeignet, der die Kindererziehung mit einem zwinkernden Auge betrachtet, sich selbst als Elternteil nicht zu ernst nimmt oder mit einem Lächeln an die Kindheit der eigenen Kinder zurückdenkt.

Magdi Aboul-Kheir, Papa fertig!: Mein Leben als Vater

Verlag: Egmont Vgs (15. März 2010)

Sprache: Deutsch, 140 Seiten

ISBN-10: 3802537041

ISBN-13: 978-3802537042

Buchland

“Am Anfang stand das Wort” – “Am Ende steht ein Punkt.”

“Am Anfang stand das Wort” – “Am Ende steht ein Punkt.”

Eine aussterbende Straße, wo kleine Geschäfte von großen Märkten verdrängt werden. Nur ein Geschäft bleibt bestehen, nämlich Herr Planas Bibliothek. Von außen unscheinbar, von innen ein wahres Wunderland voller Bücher, mehr, als man als Kunde wahrnimmt. Auch die arbeitslose Buchhändlerin Beatrice, die eine neue Anstellung bei Herrn Plana annimmt, ahnt nichts von all dem, was sie in diesem Buchland erwartet …

Ich kannte den Autor Markus Walther, bei Blog.de bekannter als Zitatus, bereits durch seine Kurz- und Kürzestgeschichten und war sehr gespannt auf sein erstes ‘richtiges’ Buch mit nur einer Geschichte.. Ich muss sagen, dass die Neugier auf sein Werk nicht enttäuscht wurde. “Buchland” – einen treffenderen Titel, um das Buch vorzustellen / zu beschreiben, hätte Markus Walther nicht wählen können. Wenn Plana, Besitzer einer Bücherei (was für eine Untertreibung), seine neue Angestellte Beatrice durch das Buchland führt, hat der Leser das Gefühl, er wird mitgenommen. Man sieht die vorgestellten Bücher vor seinem geistigen Auge, man hat so etwas Ähnliches wie jede Menge ‘Aha’ Erlebnisse, wenn man Namen wie Edgar Allen Poe, Goethe, aber auch Namen wie Cornelia Funke oder Hape Kerkeling liest. Auch habe ich noch nie so viel Zitate in einem Buch wiedergefunden/erkannt, die dazu auch noch so miteinander verbunden sind, dass daraus eine flüssig zu lesende Geschichte entsteht.

Dieses Buch strotzt nur so vor Liebe zu Büchern und deren Autoren, dass einem das Herz aufgeht. Ich denke, jeder, der gerne Bücher liest oder gar schreibt, wird sich ein Stück in diesem Buch wiederfinden.

Fazit: Sehr empfehlenswert!

Ich hoffe, dass Markus Walther noch mehr so großartige Bücher schreiben wird. Die letzten Worte des Herrn Plana macht Mut. Dazu ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch:

– – –

“Nein.” Bea klagte nun um mich, so wie sie eben noch um Ingo geweint hatte. Ich mühte mich, ihr etwas Tröstliches zu sagen: “Dies ist vielleicht nur der Band einer größeren Geschichte. Wer weiß? Mit etwas Glück gibt es eine Fortsetzung.”

– – –

Dann hoffe ich mal, dass der Leser das Glück hat, mehr von Markus Walther zu lesen.

Broschiert: 239 Seiten

Verlag: Acabus; Auflage: 1 (März 2013)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3862821862

ISBN-13: 978-3862821860

Mandergrimm – Das Buch der Magoi

In diesem Buch geht es um einen jungen Kobold namens Nimrod, der sich in Aura, eine Elfe verliebt. Doch leider ist Aura bereits Jaris, einem auserwählten Mann des bösartigen Königs versprochen worden. Zudem kommt noch hinzu, dass ein Kobold, der sich zu der Liebe zu einer Elfe bekennt, grundsätzlich mit dem Tode bestraft wird. Jedoch ist Nimrod so leicht nicht zu töten. Doch schafft er es auch, seine Liebste aus den Händen von dem machthungrigen Günstling des bösartigen Elfenkönigs zu retten? Dazu muss er es erst einmal schaffen, den riesigen Grimwald mit all seinen Widersachern und weiteren unerwarteten Gefahren zu überwinden; den Wald, aus dem vor Jahren bereits sein Vater nicht mehr wiederkehrte. Denn der Grimwald gibt niemanden mehr her, den er erst einmal gepackt hat … Weiterlesen

In diesem Buch geht es um einen jungen Kobold namens Nimrod, der sich in Aura, eine Elfe verliebt. Doch leider ist Aura bereits Jaris, einem auserwählten Mann des bösartigen Königs versprochen worden. Zudem kommt noch hinzu, dass ein Kobold, der sich zu der Liebe zu einer Elfe bekennt, grundsätzlich mit dem Tode bestraft wird. Jedoch ist Nimrod so leicht nicht zu töten. Doch schafft er es auch, seine Liebste aus den Händen von dem machthungrigen Günstling des bösartigen Elfenkönigs zu retten? Dazu muss er es erst einmal schaffen, den riesigen Grimwald mit all seinen Widersachern und weiteren unerwarteten Gefahren zu überwinden; den Wald, aus dem vor Jahren bereits sein Vater nicht mehr wiederkehrte. Denn der Grimwald gibt niemanden mehr her, den er erst einmal gepackt hat … Weiterlesen

Angst

Das Leben von Randolph Tiefenthaler scheint mit dem Kauf der schönen Berliner Altbauwohnung seine Erfüllung zu finden. Der Architekt und seine Familie ahnen nichts Böses, als der schrullige Herr Tiberius ihnen Kuchen vor die Tür stellt. Doch bald wird der Nachbar aus dem Souterrain unheimlich. Er beobachtet Tiefenthalers Frau, schreibt erst verliebte, dann verleumderische Briefe, erstattet sogar Anzeige. Die Ehe stürzt in eine Krise, das bloße Dasein des Nachbarn vergiftet den Alltag. Die unerträgliche Situation bringt Randolph auf einen entsetzlichen Gedanken…

Das Leben von Randolph Tiefenthaler scheint mit dem Kauf der schönen Berliner Altbauwohnung seine Erfüllung zu finden. Der Architekt und seine Familie ahnen nichts Böses, als der schrullige Herr Tiberius ihnen Kuchen vor die Tür stellt. Doch bald wird der Nachbar aus dem Souterrain unheimlich. Er beobachtet Tiefenthalers Frau, schreibt erst verliebte, dann verleumderische Briefe, erstattet sogar Anzeige. Die Ehe stürzt in eine Krise, das bloße Dasein des Nachbarn vergiftet den Alltag. Die unerträgliche Situation bringt Randolph auf einen entsetzlichen Gedanken…

Randolph ist Mitte 40, Architekt und zieht mit seiner Frau Rebecca und den beiden Kindern Paul und Fee in eine Berliner Altbauwohnung. Herr Tiberius aus dem Souterrain ist zuerst ziemlich nett, legt Ihnen selbstgebackenen Kuchen und Plätzchen vor die Tür und ist freundlich. Dann verändert sich sein Verhalten allerdings, er fängt an Rebecca gegenüber anzügliche Bemerkungen zu machen, woraufhin Sie ihn in seine Schranken weist!

Ab diesem Zeitpunkt fängt er an ihr Gedichte von Sex und Tod vor die Tür zu legen! Es dauert dann auch nicht lange, da fängt Herr Tiberius an zu behaupten, dass Randolph und Rebecca Ihre Kinder sexuell missbrauchen würden und erstattet Anzeige gegen Sie. Ständig ruft er die Polizei und Randolph und Rebecca erstatten Anzeige wegen Verleumdung. Randolph ist nun selbst ständig bei der Polizei, bei Anwälten und sogar beim Jugendamt aber Niemand kann ihm helfen Herrn Tiberius aus der Wohnung zu bekommen da dieser ja nie gewalttätig ist und keine aktive Gefahr darstellt…! Seine Briefe werden immer schlimmer und er schildert sehr bildlich was Randolph und Rebecca in seinen Augen angeblich mit Ihren Kindern anstellen…!

Die Geschichte wird aus Randolphs Ich-Erzählperspektive erzählt und beginnt damit dass Randolph im Gefängnis ist um dort seinen 78 jährigen Vater zu besuchen der wegen Mordes an Herrn Tiberius zu 8 Jahren Haft verurteilt wurde! Randolph sitzt nach diesem Besuch ziemlich verzweifelt zu Hause und beginnt die komplette Geschichte aufzuschreiben! Er beginnt in seiner frühesten Kindheit, was auch nicht unwichtig ist, da Randolph und sein Vater schon immer ein schwieriges Verhältnis hatten! Eigentlich schreibt Randolph sein komplettes Leben auf und zwischendurch denkt man schon des Öfteren mal „also so ausführlich brauch ich das alles jetzt eigentlich nicht“ sondern möchte eigentlich viel mehr über den Nachbarn erfahren! Uninteressant sind Randolphs Erinnerungen aber wirklich nicht und dadurch dass man seine komplette Lebensgeschichte erfährt, bekommt man einen sehr engen Bezug zu ihm als Protagonisten!

Eigentlich kommt Herr Tiberius in dem Buch gar nicht so oft vor und ich hatte mir die Geschichte völlig anders vorgestellt! Wer ausgeprägte Streitereien und einen ordentlich aus dem Ruder laufenden Kleinkrieg zwischen Nachbarn erwartet, der wird von diesem Buch enttäuscht sein denn das alles gibt es nicht und das Buch ist komplett gewaltfrei!

Es geht hauptsächlich darum mit dem Psychoterror und seiner eigenen Angst klarzukommen denn die Angst ist in dieser Geschichte das beherrschende Thema (wie der Titel ja auch vermuten lässt)! 😉 Randolph hat Angst! Er hatte schon in seiner Kindheit Angst, in seiner Jungend und auch jetzt hat er Angst! Angst davor wie weit Herr Tiberius gehen wird, denn wer so detailliert Kindesmissbrauch beschreibt, der hat doch bestimmt selbst eine pädophile Ader, oder?! Er hat Angst davor dass die Polizei Herrn Tiberius glauben könnte, Angst davor bald als Kinderschänder abgestempelt zu werden, Angst davor seine Kinder in der Öffentlichkeit zu berühren und auch Angst davor dass seine Kinder eine unbedachte Äußerung machen könnten die man falsch auslegen könnte…! Randolphs und Rebeccas Leben wird von Angst bestimmt und auch das angespannte Verhältnis zwischen den beiden spielt eine große Rolle und wird stark thematisiert.

Ein wirklich sehr gutes Buch über Psychoterror, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Selbstjustiz, Angst und darüber was Angst aus Menschen machen kann…! Ich hatte mir das Buch völlig anders vorgestellt, bin aber total begeistert und kann es sehr weiterempfehlen!

Dirk Kurbjuweit wurde 1962 geboren und war Redakteur der „Zeit“ und arbeitet nun seit 1999 für den „Spiegel“. Bisher hat er sechs Romane geschrieben, von denen drei verfilmt wurden („Die Einsamkeit der Krokodile“ „Zweier ohne“) Für seine Reportagen erhielt er 1998 und 2002 den „Egon-Erwin-Kisch-Preis“ und weitere Auszeichnungen.

Die Glücklichen

Fürchten wir uns nicht alle davor, aus dem Paradies vertrieben zu werden?

Isabell und Georg sind ein junges, schickes und schönes Paar. Wohlig haben sie sich in ihrer famosen Hamburger Altbauwohnung eingerichtet und schlürfen den Schaum ihres Latte Macchiato in angesagter Achtsamkeit, sich ihrer politischen und ökologischen Korrektheit stets sorgsam und stolz versichernd. Isabell ist Cellistin in einem Musical-Orchester, Georg schreibt als Journalist mit wohlwollendem Schauder über Aussteigerpaare auf dem Bauernhof. Die ganz große Karriere ist nur einen Sprung weit entfernt, aber immerhin – es reicht für Risottomischungen in durchsichtigen Tütchen und andere für das gepflegte Leben unverzichtbare Dinge wie Wildfeigen, Rosenkandis, Bio-Lavendelblütenhonig und Pfefferschokolade.

Isabell und Georg sind ein junges, schickes und schönes Paar. Wohlig haben sie sich in ihrer famosen Hamburger Altbauwohnung eingerichtet und schlürfen den Schaum ihres Latte Macchiato in angesagter Achtsamkeit, sich ihrer politischen und ökologischen Korrektheit stets sorgsam und stolz versichernd. Isabell ist Cellistin in einem Musical-Orchester, Georg schreibt als Journalist mit wohlwollendem Schauder über Aussteigerpaare auf dem Bauernhof. Die ganz große Karriere ist nur einen Sprung weit entfernt, aber immerhin – es reicht für Risottomischungen in durchsichtigen Tütchen und andere für das gepflegte Leben unverzichtbare Dinge wie Wildfeigen, Rosenkandis, Bio-Lavendelblütenhonig und Pfefferschokolade.

Dass nicht nur die ganz große Karriere, sondern auch der Absturz nur einen Sprung weit entfernt ist, scheint vor allem Isabell unbewusst zu ahnen. Irgendwoher muss es ja schließlich kommen, dieses Zittern in den Händen, welches sie zunächst noch verbergen kann. Doch der Druck steigt. Zuhause wartet nicht nur die Altbau-Idylle, sondern mittlerweile auch der kleine Sohn Matti und mit ihm die Verantwortung. Das Zittern nimmt zu und sie verliert ihren Job, der zwar nur als Zwischenstation geplant war, ihr nun aber unerreichbar großartig scheint. Zugleich berichtet Georg nicht mehr nur über Nachrichten, er selbst bzw. sein Arbeitgeber ist die Nachricht geworden. Das große Zeitungssterben beginnt, dem Verlag geht es schlecht. Georg fällt den berüchtigten Synergien zum Opfer, sein Job ist nur noch etwas, das schnellstmöglich outgesourced wird.

Natürlich kommt jetzt eine Mietpreiserhöhung, natürlich kommen auch noch andere Verpflichtungen auf sie zu. Georgs Mutter stirbt und hinterlässt nur Schulden, schon die Beerdigungskosten sind utopisch hoch. Schluß mit Rosenkandis und Bio-Gemüsekisten. Isabell und Georg reagieren verstört und hilflos, sie sind völlig verunsichert. Gegenseitig treiben sie sich immer mehr in die Enge, bis ihr Glück und ihre kleine Familie zu zerbrechen droht.

Kristine Bilkau zeichnet in ihrem Debütroman »Die Glücklichen« das präzise Bild einer überreizten überforderten Generation, die sich davor fürchtet, aus dem Paradies vertrieben zu werden. Es ist die Generation Praktikum, die Generation, die immer wieder von ihren Lebensentwürfen Abschied nehmen muss. Die sich unter den Druck der absoluten Perfektion setzt und doch gleichzeitig den Umgang mit einer zunehmend präkeren und unsicheren Existenz lernen muss. Dazu verdammt, ein Leben ohne Niederlagen zu führen. Solange es alles einigermaßen läuft, übertünchen sie ihre Unsicherheit mit dem Gehabe der nach außen hin ach so politisch und ökologisch korrekten Welt. Sobald jedoch etwas ins Wanken gerät, haben sie nichts als Unsicherheit. Alle erlernten Verhaltensmuster greifen nicht mehr. Isabell und Georg sind nur die Prototypen all der freien Künstler, Journalisten, der Mitarbeiter mit befristeten Verträgen in ihren grundsanierten Altbauwohnungen.

Isabell und Georg kommt plötzlich nicht nur ihr Lebensstil abhanden, sondern auch ihre mangels anderer Werte und Orientierungen mühsam zurechtgezimmerten Identität. Sie können sie sich schlicht nicht mehr leisten. Wirklich gerechnet hat keiner von ihnen damit. In ihrem Inneren haben sie immer geglaubt, dass man sich den Anspruch auf Sicherheit verdienen könne, mehr noch, ihnen war die Selbstverständlichkeit anerzogen, dass ihnen ein gutes Leben zustünde. Die plötzliche Erkenntnis, dass nichts im Leben sicher ist und das es per se keinen wie auch immer gearteten Anspruch gibt, lässt sie ermüden und nachgerade ungerecht und boshaft werden.

Das Romandebüt der Journalistin Kristine Bilkau erzählt von zunächst kaum wahrnehmbaren Verschiebungen, von erst kleinen, dann schmerzlicher werdenden Verlusten. Die diffusen Ängste ihrer Protagonisten macht sie an präzisen Ereignissen fest, lange bevor Isabell und Georg es selber merken. Fürchten wir uns nicht alle davor, aus dem Paradies vertrieben zu werden? Sie erzählt es ganz leicht, fast beiläufig, dabei ist der Leser Isabell und Georg immer einen kleinen Schritt voraus. Genau das aber erweckt seine Neugier, er will wissen, wie sie schließlich damit fertig werden. Vielleicht wünscht der Leser sich auch ein Patentrezept, welches er sich merken kann, wenn ihn dann mal die Keule trifft.

So oder so ist Bilkaus Roman ein spannendes, interessantes Buch. Es gibt weniger Antworten, als dem Leser lieb sein wird, aber wenigstens die Fragen, die viele unbehaglich umtreiben, werden einmal gestellt. Im Buch finden Isabell und Georg nur den Anfang des Weges aus ihrem Dilemma, ob er zunkunftsfähig sein wird, das erfahren wir nicht. Das Ende ist ein wenig abrupt und läßt den Leser leicht unbefriedigt zurück, zumal Bilkau auch in ihrem Stil ein wenig aus dem Takt gerät, ja geradezu ins Kitschige abgleitet. Es scheint, als habe sie auf einmal keine Lust mehr gehabt, als wäre ihr das Sujet aus den Händen geglitten und sie habe plötzlich keine Lust mehr auf das Lamento ihrer Hauptfiguren gehabt. Schade, aber abgesehen davon ein Buch, das sich zu lesen lohnt.

Im Museum. Unheimliche Begebenheiten

Einmal Geschehenes kann man nicht zurückholen, auch nicht, indem man Exponate aus vergangenen Zeiten im Museum präsentiert. Da ist das Kleidungsstück fein ausgestellt, doch der Mensch, der vor Jahrhunderten darin steckte, bleibt für immer verschwunden. Ist es denn verrückt, wenn in Erzählungen Gestalten aus vergangenen Epochen in einem Museum lebendig werden? „Die Literatur hat ihren eigenen Wahrheitsgrund“, meint Hartmut Lange und lässt in den sieben Kapiteln seines Bändchens „Im Museum. Unheimliche Begebenheiten“ Protagonisten aus den Tiefen der Geschichte, Museumspersonal und Besucher einander begegnen. Es ist wahrhaft mysteriös, was sich in Hallen, Gängen, Korridoren, auf Treppen und Emporen des Deutschen Historischen Museums in Berlin abspielt.

Einmal Geschehenes kann man nicht zurückholen, auch nicht, indem man Exponate aus vergangenen Zeiten im Museum präsentiert. Da ist das Kleidungsstück fein ausgestellt, doch der Mensch, der vor Jahrhunderten darin steckte, bleibt für immer verschwunden. Ist es denn verrückt, wenn in Erzählungen Gestalten aus vergangenen Epochen in einem Museum lebendig werden? „Die Literatur hat ihren eigenen Wahrheitsgrund“, meint Hartmut Lange und lässt in den sieben Kapiteln seines Bändchens „Im Museum. Unheimliche Begebenheiten“ Protagonisten aus den Tiefen der Geschichte, Museumspersonal und Besucher einander begegnen. Es ist wahrhaft mysteriös, was sich in Hallen, Gängen, Korridoren, auf Treppen und Emporen des Deutschen Historischen Museums in Berlin abspielt.

Wer hätte als Besucher einer Ausstellung nicht schon einmal darüber nachgedacht, was in jemandem vorgeht, dessen Aufgabe darin besteht, Exponate zu bewachen? Zum Beispiel die Frau, die Tag für Tag unauffällig ihre Arbeit neben der Statue Carls des Großen macht. In Langes Geschichte bekommt sie einen Namen und sitzt nach Feierabend auf ihrem Sofa. Wir sind dabei, wie die höchst zuverlässige Frau Bachmann auf der Suche nach der Ursache eines Luftzuges die abendliche Schließung des Gebäudes verpasst, die Nacht im Museum verbringt und spurlos verschwindet. Und da ist Aufseherkollege Klinger, zu DDR Zeiten Leutnant der Staatsicherheit. Als Aufpasser sieht er sich nun mit einem „Schuppen voller Plunder“ konfrontiert. Ihn zieht es in einen Geheimgang im Keller des Hauses, in den er einen arglosen Besucher locken und einen fiesen Plan verwirklichen will.

In nächtlicher Stille wäre das „Gluckern in den Heizkörpern“ und das „Knacken unter dem Fußboden“ ganz normal, wäre da nicht der Schatten eines Mannes mit Militärkappe, der zu Lebzeiten in seinem Rassenwahn Deutschland und Europa terrorisierte. Nacht für Nacht geistert er ruhelos durch die Ausstellungsräume. Die Darstellung eines anderen Despoten lässt ihm keine Ruhe. Da wird das Bildnis Napoleon Bonapartes kostbar mit Brokat und Lorbeerkranz präsentiert, er hingegen „wie ein Paria“ in den Keller verbannt.

Wenn ein Herr Polenz nach Feierabend in die von der Frau verlassene Wohnung kommt, einen Zettel vorfindet, und danach ohne besondere Absicht das Deutsche Historische Museum betritt, ahne ich schon Verwicklungen. Wie ist es möglich, dass weder die Drehtür zum Festungsgraben noch die zum Boulevard Unter den Linden ihn wieder herauslässt und er sein zu Hause im Flur abgestelltes Fagott und die Querflöte im notbeleuchteten Museumsfoyer entdeckt? Und es hat auch etwas Skurriles, wenn eine Frau aus dem 19. Jahrhundert ihrer kleinen Tochter erklärt, warum sie vor der ratternden Rolltreppe keine Angst haben muss und wenn ein junger Volontär mitten in der Nacht heimlich zuschaut, wie jene Mutter und ihr Kind auf den Fliesen im menschenleeren Schlüterhof sitzen und durch das Glasdach den Himmel anschauen.

Wie es sein kann, dass ein Foto von Rodins „Denker“ immer wieder Risse und Kratzer bekommt, fragt sich ein Mitglied des Fördervereins in der letzten Story im Buch. Von einem gewaltsam zu Tode gekommenen Mann wird er darüber aufgeklärt, was sein Schicksal mit Denken zu tun hat. Die Parole „liberté, égalité, fraternité“ hat ihm den Tod gebracht. „Und war es nicht tatsächlich so, dass sich das Töten durch die Perversion des Denkens bis in alle Ewigkeit fortsetzte?“, resümiert der Erzähler.

In den sieben Erzählungen „Im Museum“, die alle im Gebäude des Deutschen Historischen Museum in Berlin spielen, lässt der für seine herausragenden Novellen bekannte Autor Hartmut Lange Protagonisten aus der Gegenwart und aus verschiedenen Epochen einander begegnen und im Dialog miteinander auftreten. Am liebsten nachts bei Notbeleuchtung schickt er sie in den dunklen Korridor, vor die verschlossene Tür, die frisch verputzte Wand, ins Museumscafé, in den Schlüterhof und den “Gigantenhäuptern mit qualvoll aufgerissenen Mündern“ und lässt sie an der verflixten Drehtür verzweifeln. Dabei spielt er souverän mit verschiedenen Zeitebenen und Perspektiven, schlüpft mal in die Rolle des allwissenden Erzählers mal in die des einen oder anderen Protagonisten. Angenehm, mit welcher Selbstverständlichkeit ihm das fern jeder besserwisserischen Psychoschau gelingt.

Beim wiederholten Lesen versuche ich mir zu erklären, mit welcher sprachlichen Raffinesse Hartmut Lange es schafft, diesen Sog zu erzeugen, der mich unwillkürlich am Text hält. Da ist der Widerspruch zwischen schnörkellosen, ja banal anmutenden Formulierungen und der gespannten Erwartung, welche Überraschung der Autor denn nun wieder für mich bereit hält. Und wie könnte ich nicht Abgründe wittern, wenn ein Kapitel so beginnt: „Ich gebe zu, ich mache mir unnötige Gedanken, und ich hatte unlängst die Gelegenheit, vor einem dunklen Korridor zu sitzen.“

5150 Das Haus des Wahnsinns

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad will der Student Yannick im Haus 5150 eigentlich nur um Hilfe bitten. Doch als er Schreie aus dem ersten Stock hört, wird er von dem Sadisten Jacques Beaulieu und dessen Familie gefangengenommen, damit er ihr Geheimnis nicht verrät.

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad will der Student Yannick im Haus 5150 eigentlich nur um Hilfe bitten. Doch als er Schreie aus dem ersten Stock hört, wird er von dem Sadisten Jacques Beaulieu und dessen Familie gefangengenommen, damit er ihr Geheimnis nicht verrät.

Gequält und gefoltert ist Yannick jetzt dem Wahnsinn der ganzen Familie ausgeliefert. Weil er kein »Böser« ist, dürfen sie Yannick nicht einfach so töten, also muss er sich mit dem Vater in einer Partie Schach messen. Der Einsatz: Yannicks Leben.

Der erste Zug ist gemacht, doch welche Pläne sein Peiniger wirklich verfolgt, erkennt der Junge im Verlauf seines Martyriums erst nach und nach…

Yannick ist Anfang 20 und Student in einer neuen Stadt! An einem Sonntag will er mit dem Fahrrad seine neue Umgebung erkunden, stürzt aber und geht zu dem Haus mit der Nummer 5150 um zu fragen ob er sich über deren Telefon ein Taxi bestellen darf! Bevor es jedoch dazu kommt, geht Yannick ins Badezimmer um sich die aufgeschürften, blutigen Hände zu waschen und hört aus einem der Zimmer ein jämmerliches Stöhnen! Yannick öffnet die Tür, findet einen blutüberströmten Mann der ihn um Hilfe anfleht, wird in diesem Moment aber bereits von Hausbesitzer Jacques dabei ertappt und kurzerhand selbst eingesperrt!

Jetzt steht Jacques vor einem großen Dilemma denn er sieht sich selbst als die personifizierte Gerechtigkeit und tötet nur böse Menschen die den Tod auch verdient haben aber Yannick hat ja nichts Böses angestellt…! Freilassen kann er Yannick aber auch nicht denn dieser würde bestimmt direkt zur Polizei gehen und somit hält er Yannick letztendlich mehrere Monate in seinem Haus gefangen…! Yannick bittet irgendwann vor Langweile um einen Stapel Papier und fängt an seine Geschichte und alles was ihm während seiner Gefangenschaft wiederfährt aufzuschreiben…!

Die Geschichte wird also aus Yannicks Sicht erzählt, spielt im Jahr 1991 und der Leser liest quasi Yannicks Niederschriften, was ich eine gute Idee finde! Nach und nach erfährt man somit viel über Jacques Taten und darüber wie besessen dieser von angeblicher Gerechtigkeit ist!

Jacques ist mit der extrem gottesfürchtigen bzw fanatisch religiösen Maude verheiratet und hat eine 16 jährige Tochter namens Michelle und eine 10 jährige (autistische?) Tochter namens Anne!

Das Buch besteht aber nicht nur aus Yannicks Aufzeichnungen, sondern auch aus Maudes Tagebucheinträgen die im Jahr 1978 beginnen und davon berichten wie die junge, gottesfürchtige Maude den Gerechtigkeitsfanatiker Jacques kennenlernt und wie er sich im Laufe der Jahre immer mehr verändert! Auch die Tagebucheinträge haben mir gut gefallen, auch diese Idee fand ich sehr gelungen, nur braucht man für diese Einträge starke Nerven da Maude wirklich fanatisch religiös ist…!

Durch Yannicks Aufzeichnungen wird deutlich, wie auch er sich im Laufe der Zeit verändert und seine ganz eigene Form von Besessenheit entwickelt…! Das Schachspielen nimmt im Laufe der Geschichte eine immer größere Rolle ein und verkörpert quasi den Kampf „Gut gegen Böse“!

Die Geschichte beginnt und bleibt recht lange unspektakulär (aber interessant) wird dann zum Ende hin aber schön krank, bleibt aber durchweg erstaunlich unblutig und auch relativ unbrutal! Generell habe ich mit wesentlich mehr Blut und Gemetzel gerechnet aber das ist kaum der Fall…! Der Klappentext ist meiner Meinung nach nicht sehr gelungen weil er einen falschen Eindruck der Geschichte vermittelt denn „gequält und gefoltert“ so wie man sich das vorstellt, wird Yannick während seiner Gefangenschaft nicht! Die Geschichte ist schon recht krank, ist aber absolut keine blutige Metzelei und auch das Cover ist völlig unpassend gewählt und soll scheinbar etwas vermitteln was das Buch aber einfach nicht ist!

Eine coole Geschichte über Fanatismus, Besessenheit und verschiedene Auffassungen von Gerechtigkeit!

Patrick Senécal wurde am 20. Oktober 1967 in Drummondville, Kanada geboren ist einer der erfolgreichsten französischsprachigen Horror- und Thrillerautoren. Nach dem Literaturstudium lehrte er einige Jahre Literatur, Film und Theater. Bisher sind etwa zehn Thriller von Patrick Senécal erschienen, die in seiner Heimat eine Millionenauflage überschritten haben. Sein Buch Sieben Tage der Rache (Les Sept Jours du talion, 2002), wurde als 7 Days erfolgreich verfilmt.