Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins

Die unerträgliche Seichtigkeit des Scheins

Paulo-Coelho-Erstleser tun gut daran, sich vorab mit der Vita des erfolgreichen brasilianischen Autors vertraut zu machen, um zu wissen, worauf sie sich da einlassen. Erhellend wirken beispielsweise seine zweijährige Weltreise als Hippie, seine nicht weniger als drei Aufenthalte in einer psychiatrischen Anstalt inklusive Elektrokrampf-Therapie, sein auffallendes Interesse für die Hare-Krischna-Bewegung und ähnliches mehr. Gekrönt wird das alles von seiner Vision bei einem Besuch im Konzentrationslager Dachau, bei der ihm ein Mann erschienen sei, der ihm wenig später leibhaftig in Amsterdam begegnete und ihn zur Rückkehr zum katholischen Glauben überredet hat. Wofür er sich dann symbolträchtig auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela machte.

Kein Wunder, dass Coelhos häufig unübersehbar autobiografisch geprägte Bücher angefüllt sind von Symbolen, Metaphern, mystischen Zeichen und viel Hokuspokus, wobei «Der Zahir» vermutlich einen Höhepunkt des Esoterischen darstellt im Werk des Autors, soweit ich das beurteilen kann. In einfacher, schnörkelloser Sprache geschrieben, erleben wir in diesem Roman eine rastlose Suche des Ich-Erzählers, ein erfolgreicher Romanautor natürlich, nach wahrer Liebe, den Sinn des Lebens, richtiger Lebensweise und glückhafter Selbstverwirklichung. Auslöser dafür ist seine Frau Esther, tätig als Kriegsberichterstatterin, die ihn ohne jede Erklärung überraschend verlassen hat und fortan als «Zahir», als beherrschende Kraft, alle seine Gedanken und sein Tun steuert. Fernsteuert, müsste man richtiger sagen, denn sie hat sich in die öden Steppen Kasachstans zurückgezogen. Man ahnt zwar bald, wie das alles ausgeht, aber bis dahin muss sich der geduldige Leser durch viele Seiten mit belanglosem Geschwafel, unrealistischen Dialogen und unerträglichen Plattheiten quälen, auf denen das absurde Weltbild des Autors langatmig ausgebreitet wird.

Für seine Tagebuchskizze «In Stahlgewittern», in der Ernst Jünger Kampf, Blut und Grauen als Erlebnis feiert, wurde er zu Recht heftig kritisiert. Paulo Coelho zeigt uns mehr als acht Jahrzehnte später in seinem Roman, das solche den Krieg verherrlichenden Ideen noch lange nicht tot sind, nur im Krieg nämlich sei der Mensch Gott wirklich nahe! Und so gibt es in diesem Roman immer wieder das blutgetränkte Stückchen Stoff, herausgeschnitten aus dem Hemd eines im Kampf tödlich getroffenen Soldaten, mit dem Esther auf dessen Wunsch hin alle sich als würdig erweisenden Personen symbolträchtig versorgt, als mystisches Erkennungszeichen gewissermaßen. Es gibt noch mehr derartig unsäglicher Thesen und Fettnäpfchen, in die Coelho unverdrossen tappt, so wenn er seinen Protagonisten, unverkennbar ja sein Alter Ego im Roman, großspurig über sein Einkommen berichten lässt bei einem Tischgespräch, nur um ihn dann sagen lassen zu können, dass ihn diese fünf Millionen Dollar jährlich auch nicht glücklich machen. Er ist ein egozentrischer Macho durch und durch, erobert spielerisch und ohne jeden Widerstand die schönsten Frauen, wann immer er will, er geniest seine Rolle als Star der Literaturszene, den jeder kennt, dessen Bücher natürlich auch jeder gelesen hat, ein Applaus heischendes Motiv, das sich übrigens häufig wiederholt im Roman. Er spielt den Moralisten und verhält sich wie ein hemmungsloser Egoist, was nicht selten ja die bigotte Verhaltensweise von stark religiös orientierten Menschen ist. Man hat also einiges zu ertragen, wenn man diesen Roman liest!

«So viele Millionen Leser können nicht irren», suggerieren uns die Verlage, wenn sie ihre Bestseller anpreisen, und Coelho gehört selbstverständlich zu den Top Ten der Auflage-Millionäre. «Seid umschlungen, Millionen», kann ich da nur sagen, die ihr gutgläubig solchen Schwachsinn kauft – und die vielen wirklich guten Bücher allesamt ganz einfach links liegen lasst!

Fazit: miserabel

Meine Website: http://ortaia.de

Auf dem Gipfel sinnlosen Tuns

Auf dem Gipfel sinnlosen Tuns Kein Schnellschuss

Kein Schnellschuss Heraus aus Platons Höhle

Heraus aus Platons Höhle Es darf gesudelt werden

Es darf gesudelt werden Auch ohne Graecum lesenswert

Auch ohne Graecum lesenswert Ein didaktischer Albtraum

Ein didaktischer Albtraum Tonnerwetter

Tonnerwetter Schuster bleib bei deinen Leisten!

Schuster bleib bei deinen Leisten! Keine Todsünde

Keine Todsünde Satire oder nicht

Satire oder nicht Es darf gedeutet werden

Es darf gedeutet werden Danebengelungen

Danebengelungen Amerikanisch, daran ist kein Zweifel

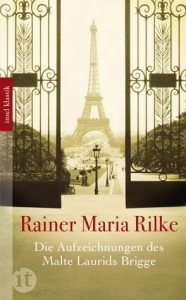

Amerikanisch, daran ist kein Zweifel Der Lyriker als Romancier

Der Lyriker als Romancier