Éducation sentimentale

Éducation sentimentale

Schon der monströse Doppeltitel des Romans «Georgs Sorgen um die Vergangenheit oder Im Reich des heiligen Hodensack-Bimbams von Prag» von Jan Faktor reizt zum Widerspruch. Sorgen macht man sich um die Zukunft, aber gerade die sieht der Ich-Erzähler als Alter Ego des tschechischen Autors ja in blühenden Farben, sie wird phantastisch sein, da ist er sich sicher. ‹Sex sells› wusste schon Charlotte Roche, die mit ihrem unappetitlichen Roman «Feuchtgebiete» dem Leser ihre Thematik aber wenigstens nicht dermaßen obszön und plakativ schon im Titel aufdrängt, wie es hier geschieht. Andererseits vermag ein Coming-of-Age-Roman aus Prag, – einziges Wort dieses unsäglichen Titelungeheuers, das aufhorchen lässt -, der zudem auch noch in bester Schelmenroman-Tradition geschrieben ist, ja durchaus die Neugier zu wecken.

Georg wächst in einem prominenten Prager Viertel bei seiner geschiedenen Mutter auf, die für eine liberale Zeitschrift arbeitet. Mit Großmüttern, diversen Tanten und Cousinen bewohnen sie gemeinsam eine provisorisch unterteilte, ehemals hochherrschaftliche Altbauwohnung. Einziger Mann in dieser femininen WG ist sein Onkel, ein unermüdlicher, aber nicht immer erfolgreicher Do-it-yourself-Handwerker, der bei der Spionageabwehr arbeitet. Durch die weibliche Dominanz ist der Pubertierende schon früh sexuell geprägt. Seine erste – und einzige – Geliebte wird die zwanzig Jahre ältere Dana, eine gute Freundin seiner Mutter, die als naturbegeisterte Objektkünstlerin in einem Bauernhaus auf dem Lande lebt. In der Adoleszenz bestimmen brutale Jugendbanden Georgs rebellischen Alltag, er lernt Kampfsport und sieht die Welt fast ausschließlich in ihrer rein materiellen Dimension. Wobei ihn besonders jede Form von Schmutz und Unrat fasziniert, er arbeitet folglich für einige Zeit als Müllmann, nachdem er seine schulische Ausbildung vorzeitig beendet hat. Später sattelt er auf Schlosser um und verbringt schließlich zwei Jahre als Bergführer und Hüttenwart in der hohen Tatra.

Prägendes Element dieses satirischen Romans in bewährter Nachfolge von Hasek oder Hrabal ist die unbändige Fabulierlust des Autors, der aus postsozialistischer Sicht hemmungslos die triste Lebenswirklichkeit seines Volkes anprangert. Dass er dabei häufig über das Ziel hinausschießt ist eine der Schwächen dieses ständig ins Groteske abdriftenden Romans. Ein weit schlimmeres Manko aber ist das Fehlen jedweden politischen Hintergrundes, Umbrüche wie der Prager Frühling 1968 und der Einmarsch der Roten Armee werden nur nebenbei erwähnt, Georg trifft auf keinen Panzer, selbst Alexander Dubček kommt nicht vor. Auch der Versuch, den Holocaust in Form einer Reise zu den polnischen Munitionsfabriken einzubinden, in denen Georgs Mutter für die Nazis arbeiten musste, bleibt unkommentiert und wenig überzeugend. Stattdessen gerät der Weg dorthin mitten durch die DDR zu einer Schilderung der grotesken Gastronomie dieses sozialistischen Bruderlandes. Weitaus bester Teil der Erzählung ist zweifellos das zufällige Zusammentreffen mehrerer befreundeter Intellektueller verschiedenster Couleur, die auf der Straße stehend eine hochinteressante Diskussion zu kulturellen und politischen Themen führen. Georg wendet sich vehement gegen das lustige Verschwejkeln der tschechischen Misere und fasst seinen politischen Frust in dem Satz zusammen: «Unsere Scheißpartei hat die Leute um die Möglichkeit gebracht, unter normalen Verhältnissen erwachsen zu werden».

Diese eher traurige Geschichte wird nicht chronologisch erzählt, sie bewegt sich vielmehr in ständig wechselnden Zeitebenen, die eine altersmäßige Einordnung des «Kindes» Georg manchmal schwierig macht. Jan Faktor erzählt in einem geradezu übermütigen Stil, der mit kreativen Wortgebilden und unkonventionellen Gedankensprüngen eher an Hrabal als an Hasek erinnert. Eine tragische Éducation sentimentale im Flaubertschen Sinn also, die allerdings kaum bereichernd, wenig unterhaltend und viel zu lang geraten ist.

Fazit: mäßig

Meine Website: http://ortaia.de

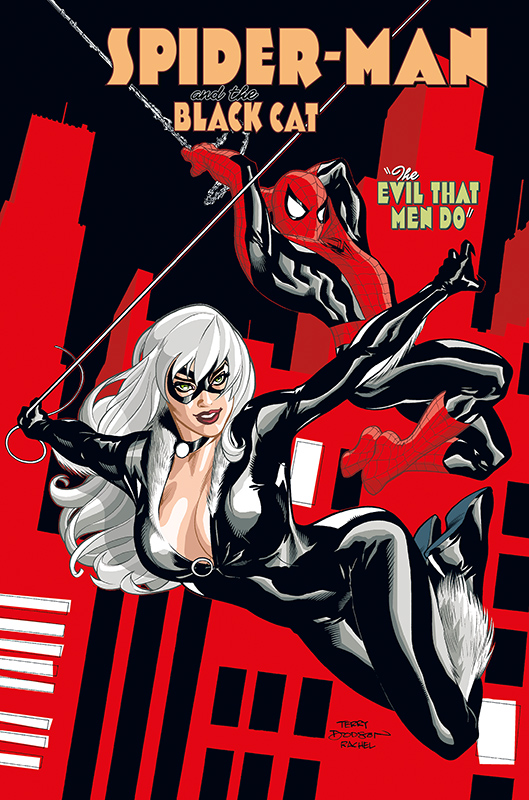

Spider-Man/Black Cat: Das Böse in dir. Der Filmemacher Kevin Smith (Dogma, Chasing Amy, Clerks) lässt die schon seit 1979 bekannte Marvel Heldin Black Cat alias Felicia Hardy in einem spannenden Abenteuer wieder auferstehen. In den Achtzigern kämpfte sie mit Spiderman alias Peter Parker gegen Owl und Dr. Octopus. Doch in „Das Böse in dir“ kämpft sie nicht nur gegen das Böse in Gestalt von Scorpia und Mr Brownstone, sondern auch gegen das Böse in ihr selbst. Ein Überraschungsgast spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Resozialisierung von Black Cat.

Spider-Man/Black Cat: Das Böse in dir. Der Filmemacher Kevin Smith (Dogma, Chasing Amy, Clerks) lässt die schon seit 1979 bekannte Marvel Heldin Black Cat alias Felicia Hardy in einem spannenden Abenteuer wieder auferstehen. In den Achtzigern kämpfte sie mit Spiderman alias Peter Parker gegen Owl und Dr. Octopus. Doch in „Das Böse in dir“ kämpft sie nicht nur gegen das Böse in Gestalt von Scorpia und Mr Brownstone, sondern auch gegen das Böse in ihr selbst. Ein Überraschungsgast spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Resozialisierung von Black Cat.

BH, Körperbehaarung, Menstruation, magische Wirkung der Plazenta, gezeichnete (Box-)Brüste, Genitalnamen, Stöckelschuhe, Strafgesetzbuch und echte Gleichberechtigung, Objektifizierung des weiblichen Geschlechts, männliche Fantasien, Pinkeln in der Natur – Lisa Frühbeis verarbeitet in ihren Comicstrips ihre Gedanken rund um Emanzipation. Und das macht sie tiefsinnig, witzig, provokant, aber immer im Sinne der echten Gleichberechtigung von Frau und Mann.

BH, Körperbehaarung, Menstruation, magische Wirkung der Plazenta, gezeichnete (Box-)Brüste, Genitalnamen, Stöckelschuhe, Strafgesetzbuch und echte Gleichberechtigung, Objektifizierung des weiblichen Geschlechts, männliche Fantasien, Pinkeln in der Natur – Lisa Frühbeis verarbeitet in ihren Comicstrips ihre Gedanken rund um Emanzipation. Und das macht sie tiefsinnig, witzig, provokant, aber immer im Sinne der echten Gleichberechtigung von Frau und Mann.

Sprichwörtlich “In den Sand gesetzt” haben die Panzerknacker den von Onkel Dagobert geklauten Geldsack – den er natürlich schnellstmöglich wieder zurückhaben will. Aber nicht nur Dagobert Duck ist hinter seinem Geld her.

Sprichwörtlich “In den Sand gesetzt” haben die Panzerknacker den von Onkel Dagobert geklauten Geldsack – den er natürlich schnellstmöglich wieder zurückhaben will. Aber nicht nur Dagobert Duck ist hinter seinem Geld her. Selbstgefälliges Palaver

Selbstgefälliges Palaver Faktenbasierte Horizonterweiterung

Faktenbasierte Horizonterweiterung

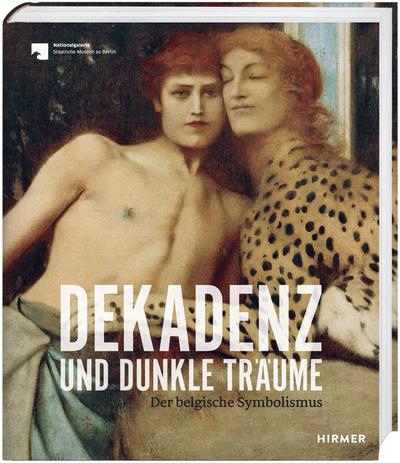

Dekadenz und dunkle Träume: In der Alten Nationalgalerie in Berlin findet von 18.09.2020 – 17.01.2021 die gleichnamige Ausstellung statt, die sich mit der Sinnlichkeit, Magie und tiefgründigen Bedeutsamkeit und Irrationalität des belgischen Symbolismus beschäftigt. Die vorliegende hochwertige Publikation ist als Ausstellungskatalog im Hardcover beim renommierten Kunstverlag Hirmer im Großformat 24,5 x 29 cm erschienen.

Dekadenz und dunkle Träume: In der Alten Nationalgalerie in Berlin findet von 18.09.2020 – 17.01.2021 die gleichnamige Ausstellung statt, die sich mit der Sinnlichkeit, Magie und tiefgründigen Bedeutsamkeit und Irrationalität des belgischen Symbolismus beschäftigt. Die vorliegende hochwertige Publikation ist als Ausstellungskatalog im Hardcover beim renommierten Kunstverlag Hirmer im Großformat 24,5 x 29 cm erschienen.

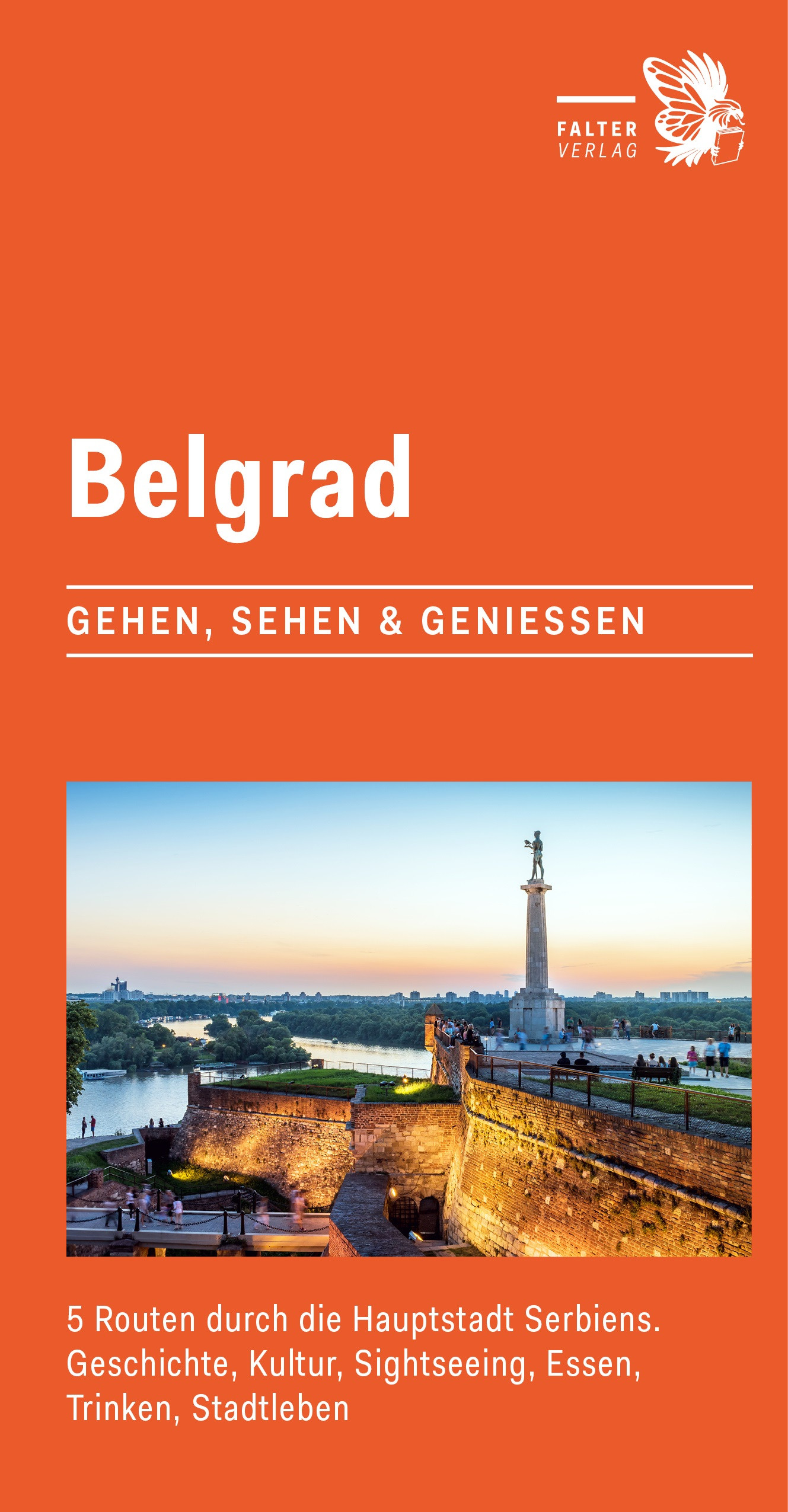

Belgrad. Gehen, Sehen und Genießen. Die gebürtige Belgraderin Ida Salamon stellt in ihrem City Walk Reiseführer ihre Heimatstadt Belgrad in sechs Routen durch die serbische Hauptstadt vor. Denn gerade im Gehen lässt sich eine fremde Stadt am besten und eindringlichsten erfahren: intellektuell, sinnlich, aber auch olfaktorisch oder kulinarisch.

Belgrad. Gehen, Sehen und Genießen. Die gebürtige Belgraderin Ida Salamon stellt in ihrem City Walk Reiseführer ihre Heimatstadt Belgrad in sechs Routen durch die serbische Hauptstadt vor. Denn gerade im Gehen lässt sich eine fremde Stadt am besten und eindringlichsten erfahren: intellektuell, sinnlich, aber auch olfaktorisch oder kulinarisch.