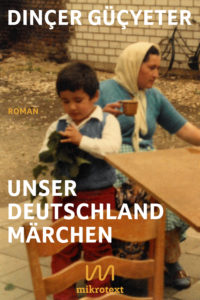

Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.

Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.

Dass Frauen in der Gesellschaft Unrecht geschieht, sagt uns auf der ersten Seite schon Hanife, Fatmas Mutter: „Es gibt in unserem Glauben eine Regel, die den Männerschwänzen dient: Ein obdachloses Weib zu behüten ist die Pflicht eines jeden Mannes. Die ersten Männer dieser Frauen waren im Krieg gefallen. Jetzt warteten hier die nächsten auf sie, mit ihren steifen Werkzeugen. Bekamen die Möglichkeit, das Gewissen ihrer Schwänze zu beruhigen.“

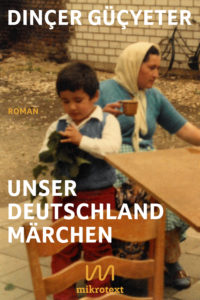

Auf gut 200 Seiten gibt es rund 60 Kapitel, bebildert mit Fotos der Familie, von 1962 bis 2022: da sitzt Fatma und Dincer steht neben ihr.

Fatmas Mutter wird, in Anatolien, früh Witwe, die beiden Brüder sind behindert, die Hoffnung der Familie liegt auf Fatma, also muss sie Yilmaz, „dem mit dem großen Kopf“, nach Deutschland folgen, als er um ihre Hand anhält. Das Leben dort ist schwer, am schlimmsten ist: Fatma muss über ein Jahrzehnt warten, bis sie schwanger wird, sie lässt kein ihr bekanntes Hilfsmittel aus, betet sogar zu Maria …

Da sie keine eigenen Kinder versorgt, bittet sie Yilmaz, ob sie arbeiten darf, und wird Fabrikarbeiterin (Akkordbrecherin!), und hat Nebenverdienste als Erntehelferin, die die Familie ernähren.

Als Yilmaz eine Kneipe aufmacht, putzt sie und unterstützt im Hintergrund. Aber die Kneipe bringt kaum Geld ein, denn die Kunden lassen anschreiben. Yilmaz ist ein liebenswerter Loser, der viele scheinbar gewinnbringende Ideen hat, die dann scheitern, der Schuldenberg wächst und Fatma arbeitet immer daran, ihn abzutragen. Aber: Als Dincer geboren ist, gibt es eine Woche lang Freigetränke, so hat es, da es nach ihm geht, zu sein.

Als der Vater zusammenbricht, wird die Kneipe geschlossen, die Schulden sollen gepfändet werden. In der größten Not kommt das Rettende in der Person von Herrn Hoeke, Richter am Amtsgericht. Er bekommt am nächsten Tag eine Vollmacht, regelt alles. Als er erfährt, dass Dincer schreibt, kommt er freitags „nach der Schicht“, liest alles, „bringt Bücher mit: Novalis, Rilke, Eichendorff, Fried, Lasker-Schüler. Bespricht mit mir alle Texte.“ Jahre später wird er anregen, „Dincer, deine Zeit kommt langsam, du musst vor Menschen lesen, die müssen deine Gedichte hören.“ Nach der Lesung in der Stadtbibliothek im Nettetal steht in der Westdeutschen Zeitung: „Jedes Jahr gibt Nettetal mit Martin Walser, Elke Heidenreich … an, wird das nicht langweilig? Endlich konnte man gestern Abend eine junge Stimme hören, die viel spannender klingt.“

Das Kapitel geht weiter: „Die Figur Hans Hoeke gibt dem schweigenden Märchen eine Hand, das Märchen beginnt, seine zukünftige Stimme zu suchen.“

Soweit der Plot. Ihn zu erfassen dauert etwas, in den vielen Kapiteln kommen einzelne Mosaiksteinchen. Das macht das Lesen zu einem spannenden Erlebnis, denn es besteht aus vielen Stimmen, in Lyrik und auch Prosa, die mit Offenheit und Zuversicht die Entwicklungen der Familie beschreibt.

Andere Stimmen sind in Anatolien zu hören, die der Eidechsen, Kräuter und der Steine. Und wie klingt Dincers Ablehnung bei seinen Arbeitskollegen? Da ist er, weil er Bücher liest, die Schwuchtel. Oder wie er als Arbeiter neben den StudentInnen in der Theatergruppe gesehen wird. Wie geht es der gut integrierten Gastarbeiterfamilie mit Solingen und Hanau?

Ausführlich beschrieben ist Dincers Abnabelungsprozess von Fatma, die lange hoffte, Dincer könnte als Mann ihre Enttäuschungen über Yilmaz heilen.

Besonders beeindruckt hat mich die Begegnung mit Bernd, „der Kollege, der immer die Gießformen auseinandergebaut hat.“ Er beglückwünscht ihn, dass er „den Sumpf“ hinter sich gelassen hat. Sumpf? Für ihn war es die Schule des Lebens, die ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist. „Hätte ich mir damals diese robuste Art nicht zu eigen gemacht, wäre ich heute auch in der Theater- und Literaturszene verloren … Hab Jahre später Gedichte geschrieben und diese der Drehmaschine mit der Nummer 630, dem Schraubstock, der Bandsäge gewidmet.“

Und in der Danksagung kommen nach seinen Nächsten „alle, die mit Körperkraft und Schweißperlen auf der Stirn, mit Verstand und Gewissen versuchen, das Leben für sich und alle erträglicher zu gestalten.

Euer Dincer“

Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.

Im Buch sprechen Dincer, Fatmas Sohn, und Fatma in Monologen über ihre Erlebnisse, ihre Sorgen und Nöte, ihre Träume und Hoffnungen. Dincer ist Fatmas große Hoffnung, was muss sie stolz gewesen sein, als er den Preis der Leipziger Buchmesse bekam! Bei der Preisverleihung, ich erinnerte mich, kam eine Frau mit auf die Bühne. Beim Lesen war ich mir sicher, dass das Fatma gewesen sein musste, als Mitautorin; aber es war seine Frau, stellvertretend für alle Frauen.

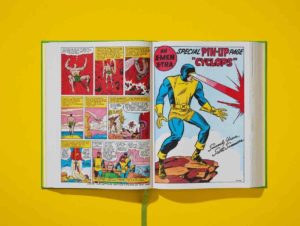

Mutanten schützen will. Im Keller seiner weitangelegten Mutatanten-Schule befindet sich in einem unterirdischen Komplex auch Cerebro, mit der Prof. X die Gehirnwellen aller Menschen und Mutanten weltweit orten und somit mithören kann. und so mit ihnen in Verbindung treten können. Cerebro ist eine kugelförmige Halle, in der ein Steg vom Eingang zur Mitte der Halle führt. Dort befinden sich ein Sessel und der Steuerungs-computer, mit dem sich der Telepath mittels einer speziellen Kopfhaube verbindet. Xavier und Magneto hatten Cerebro ursprünglich gemeinsam entwickelt, sich dann aber aufgrund unterschiedlicher Ansichten verkracht.

Mutanten schützen will. Im Keller seiner weitangelegten Mutatanten-Schule befindet sich in einem unterirdischen Komplex auch Cerebro, mit der Prof. X die Gehirnwellen aller Menschen und Mutanten weltweit orten und somit mithören kann. und so mit ihnen in Verbindung treten können. Cerebro ist eine kugelförmige Halle, in der ein Steg vom Eingang zur Mitte der Halle führt. Dort befinden sich ein Sessel und der Steuerungs-computer, mit dem sich der Telepath mittels einer speziellen Kopfhaube verbindet. Xavier und Magneto hatten Cerebro ursprünglich gemeinsam entwickelt, sich dann aber aufgrund unterschiedlicher Ansichten verkracht. Von Stan Lee und Jack Kirby 1963 erstmals veröffentlicht waren die X-Men Mutanten vorerst nur ein charmanter, bunt zusammengewürfelter Trupp von Außenseitern. Sie waren alle Teenager mit besonderen, außerordentlichen Kräften, die vor allem unter ihrer (menschlichen) Umwelt litten. Denn die Menschen haben allesamt Angst, vor jenen, die nicht durchschnittlich und normal wie alle anderen sind. Dabei: wer ist schon normal? Vor allem in der Pubertät? Waren wir nicht alle einmal Mutanten? Viele von uns sind es heute noch, auch wenn wir nicht alle X-Men sind. Denn dieser Club der außergewöhnlich Begabten führen einen Kampf gegen Unterdrückung und Diskriminierung von Minderheiten. Somit können sie durchaus auch als Vorläufer der Bürgerrechtsbewegung der beginnenden Sechziger Jahre verstanden werden. Es gibt sogar

Von Stan Lee und Jack Kirby 1963 erstmals veröffentlicht waren die X-Men Mutanten vorerst nur ein charmanter, bunt zusammengewürfelter Trupp von Außenseitern. Sie waren alle Teenager mit besonderen, außerordentlichen Kräften, die vor allem unter ihrer (menschlichen) Umwelt litten. Denn die Menschen haben allesamt Angst, vor jenen, die nicht durchschnittlich und normal wie alle anderen sind. Dabei: wer ist schon normal? Vor allem in der Pubertät? Waren wir nicht alle einmal Mutanten? Viele von uns sind es heute noch, auch wenn wir nicht alle X-Men sind. Denn dieser Club der außergewöhnlich Begabten führen einen Kampf gegen Unterdrückung und Diskriminierung von Minderheiten. Somit können sie durchaus auch als Vorläufer der Bürgerrechtsbewegung der beginnenden Sechziger Jahre verstanden werden. Es gibt sogar Interpretationen wonach Prof. X Martin Luther King und Magento Malcolm X. verkörperten. Aber das ist wohlgemerkt nur eine von vielen Interpretationen die die erfolgreiche X-Men Serie in ihrem bereits mehr als 70-jährigen Bestehen dienen musste. Außenseiter Cyclops, Marvel Girl, Angel, Beast und Iceman scharten sich um Professor Xavier, weil er sich für ihre Rechte einsetzte. Später folgten auch die mit Superkräften ausgestatteten Geschwister Quicksilver und Scarlet Witch, der kollossale Blob, der unaufhaltsame Juggernaut, Ka-Zar, der Dschungelbewohner aus dem Wilden Land, den Halbgott The Stranger von den Sternen, und Bolivar Trask mit seiner Armee von Sentinels, die Mutanten jagten. Es bekamen natürlich nicht nur die Superhelden Zuwachs, sondern auch ihre Gegenspieler.

Interpretationen wonach Prof. X Martin Luther King und Magento Malcolm X. verkörperten. Aber das ist wohlgemerkt nur eine von vielen Interpretationen die die erfolgreiche X-Men Serie in ihrem bereits mehr als 70-jährigen Bestehen dienen musste. Außenseiter Cyclops, Marvel Girl, Angel, Beast und Iceman scharten sich um Professor Xavier, weil er sich für ihre Rechte einsetzte. Später folgten auch die mit Superkräften ausgestatteten Geschwister Quicksilver und Scarlet Witch, der kollossale Blob, der unaufhaltsame Juggernaut, Ka-Zar, der Dschungelbewohner aus dem Wilden Land, den Halbgott The Stranger von den Sternen, und Bolivar Trask mit seiner Armee von Sentinels, die Mutanten jagten. Es bekamen natürlich nicht nur die Superhelden Zuwachs, sondern auch ihre Gegenspieler. Die vorliegende Ausgabe, angelehnt an die Größe der Originalzeichnungen, enthält im XXL-Format die ersten 21 Geschichten der X-Men. Eine Zusammenarbeit von Marvel mit Certified Guaranty Company (CGC) garantiert makellose Originalausgaben, die extra für die Reproduktion neu aufgenommen wurden. Jede Seite wurde so fotografiert, wie sie vor mehr als einem halben Jahrhundert gedruckt wurde, und dann mit modernen Retusche-Techniken digital überarbeitet. Eventuelle Ungenauigkeiten der damals vorherrschenden Drucktechnik wurden auf diese Weise korrigiert, so als kämen die Comics frisch aus einer erstklassigen Druckmaschine der 1960er Jahre. Um die Haptik der ursprünglichen Hefte zu simulieren, wurde eigens für unsere Marvel-Serie ein ungestrichenes Papier entwickelt. Im Anhang finden sich zudem Biographien der beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie kurze Inhaltsangaben der einzelnen Hefte. Das Vorwort hat der kreative Kopf hinter den modernen X-Men-Stories, Chris Claremont verfasst. Die Blütezeit der Gründerjahre von Lee und Kirby lässt er in seinen Erinnerungen noch einmal aufleben. Ein ausführlicher Essay des X-Men-Autors Fabian Nicieza sowie Originalzeichnungen, Fotos und Erinnerungsstücke begleiten in die frühen Jahre der X-Legenden. Die Publikation ist auch als Collector’s Edition von 1.000 nummerierten Exemplaren erhältlich.

Die vorliegende Ausgabe, angelehnt an die Größe der Originalzeichnungen, enthält im XXL-Format die ersten 21 Geschichten der X-Men. Eine Zusammenarbeit von Marvel mit Certified Guaranty Company (CGC) garantiert makellose Originalausgaben, die extra für die Reproduktion neu aufgenommen wurden. Jede Seite wurde so fotografiert, wie sie vor mehr als einem halben Jahrhundert gedruckt wurde, und dann mit modernen Retusche-Techniken digital überarbeitet. Eventuelle Ungenauigkeiten der damals vorherrschenden Drucktechnik wurden auf diese Weise korrigiert, so als kämen die Comics frisch aus einer erstklassigen Druckmaschine der 1960er Jahre. Um die Haptik der ursprünglichen Hefte zu simulieren, wurde eigens für unsere Marvel-Serie ein ungestrichenes Papier entwickelt. Im Anhang finden sich zudem Biographien der beteiligten Künstlerinnen und Künstler sowie kurze Inhaltsangaben der einzelnen Hefte. Das Vorwort hat der kreative Kopf hinter den modernen X-Men-Stories, Chris Claremont verfasst. Die Blütezeit der Gründerjahre von Lee und Kirby lässt er in seinen Erinnerungen noch einmal aufleben. Ein ausführlicher Essay des X-Men-Autors Fabian Nicieza sowie Originalzeichnungen, Fotos und Erinnerungsstücke begleiten in die frühen Jahre der X-Legenden. Die Publikation ist auch als Collector’s Edition von 1.000 nummerierten Exemplaren erhältlich.

Das Buch Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen beschreibt Gewalt gegen Frauen als eine neue Qualität, es sei keine Pendelbewegung, in dem Sinne, dass es nach Fortschritten auch immer Rückschritte gibt, sondern ein Paradox: Je mehr Rechte Frauen haben, umso mehr Hass und Gewalt entwickeln Männer ihnen gegenüber.

Das Buch Backlash – Die neue Gewalt gegen Frauen beschreibt Gewalt gegen Frauen als eine neue Qualität, es sei keine Pendelbewegung, in dem Sinne, dass es nach Fortschritten auch immer Rückschritte gibt, sondern ein Paradox: Je mehr Rechte Frauen haben, umso mehr Hass und Gewalt entwickeln Männer ihnen gegenüber.