Bonjour Tristesse

Bonjour Tristesse

Die Schriftstellerin Kristine Birkau hat für ihren schwermütigen Debütroman den ironischen Titel «Die Glücklichen» gewählt. Denn Glück ist es ja gerade nicht, über das sie da schreibt, es sei denn, man ist psychisch ein Masochist, der seinen eigenen sozialen Abstieg genießen kann. Der vor zehn Jahren erschienene Roman erweist sich im Nachhinein als geradezu prophetisch, indem er konkret soziale Ängste beschreibt, die sich inzwischen sogar schon politisch, im Wahlverhalten der jungen Generation nämlich, nieder zu schlagen beginnen, eine latente ökonomische Skepsis hat inzwischen die Oberhand gewonnen, Zuversicht war gestern!

Mit scharfem Blick für verborgene Details beschreibt die Autorin ein junges Paar aus dem Mittelstand, das sich über ihren zweijährigen Sohn freut und ihn liebevoll umsorgi, ja geradezu verhätschelt. Ehemann Georg ist Journalist bei einer großen überregionalen Zeitung, Isabell spielt Cello im 15köpfigen Ensemble eines Musical-Theaters. Sie leben als überzeugte Großstädter komfortabel in einer schönen, geräumigen Wohnung, ihre Ehe ist harmonisch, und der kleine Matti macht das familiäre Glück vollkommen. Aber schon auf Seite Zwei des Romans deuten sich Störungen dieser von der Gesellschaft allgemein als selbstverständlich angesehenen Komfortzone an, in der man sich wohlversorgt und unbeschwert tummelt. Isabell hat nach der Mutterpause Schwierigkeiten, als Mitte-Dreißigjährige in ihren Beruf als Cellistin zurück zu kehren. Ihre Hände zittern zuweilen völlig unkontrolliert, sie findet einfach nicht mehr in ihr souveränes Spiel von früher zurück. Alle ihre Bemühungen scheitern, die Ärzte können ihr nicht helfen, es scheint ein psychisches Problem zu sein, mit dem sie es da zu tun hat, kein physisches. Trotz diverser Psychotherapien gelingt es ihr aber nicht, sich aus diesem beruflich katastrophalen Dilemma zu befreien, sie verliert schließlich bei einer anstehenden Verkleinerung des Ensembles völlig resigniert ihren Job.

In Verlagskreisen tauchen schließlich Gerüchte auf, die Zeitung, für die Georg arbeitet, würde verkauft werden, andere sprechen gar von Auflösung des Verlags. Auch hier setzt sich die Spirale nach unten für das junge Paar fort, denn auch Georg verliert seinen Arbeitsplatz, beide leben nun von Arbeitslosengeld. Isabell gibt fortan Musikunterricht, springt gelegentlich schon mal als Cellistin ein und bewirbt sich, allerdings vergeblich, auch mit einem Vorspiel bei einer Tanzkapelle. Der 42jährige Georg bewirbt sich erfolglos für alle möglichen Stellungen. Er muss viele Angebote ausschlagen, weil er sich mit der Arbeit einfach nicht identifizieren kann, sich aber auch sein Renommee in der Branche nicht endgültig zerstören will. Neben den beruflichen Pleiten werden die beiden Protagonisten auch mit einer kaum zu stemmenden Mietpreis-Erhöhung konfrontiert, sie werden den Gürtel künftig viel enger schnallen müssen. Während Isabell große Schwierigkeiten hat, ihre konsumtiven Ansprüche zurück zu stellen, ist sich Georg als Realist des drohenden finanziellen Desasters bewusst und wäre bereit, aufs Land zu ziehen. Er bringt seine widerstrebende Frau sogar dazu, ein günstig zu mietendes Objekt auf dem Lande zu besichtigen, aber realistisch betrachtet ist das im Vergleich zu Großstadt bedenklich kulturarme, eher dröge Landleben letztendlich denn doch keine Option für die Beiden.

Diese aus permanent wechselnder, weiblicher und männlicher Perspektive der Protagonisten erzählte Geschichte von Verlust und Niedergang räumt auch gründlich auf mit dem Anspruchs-Denken der heutigen Konsum-Gesellschaft, mit dem alles beherrschenden, biblischen «Tanz ums goldene Kalb». Und es gibt auch kein Licht am Ende des Tunnels, denn der trickreich als Leitmotiv in den Plot eingebaute, wiederentdeckte Tresor im Wohnzimmer lässt sich ebenso wenig knacken wie sich die Hürden überwinden lassen, mit denen die leider ziemlich farblos bleibenden, voll mit sich selbst beschäftigten und nicht gerade sympathischen Protagonisten konfrontiert sind.

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Wild nach einem wilden Traum. Nach “Das Vorkommnis” und “Das Liebespaar des Jahrhunderts” nun der letzte Teil der Trilogie “Biographie einer Frau“. Die beiden ersten erscheinen zeitgleich auch schon als Taschenbuch und die Autorin geht auf Lesereise durch Deutschland West und Ost.

Wild nach einem wilden Traum. Nach “Das Vorkommnis” und “Das Liebespaar des Jahrhunderts” nun der letzte Teil der Trilogie “Biographie einer Frau“. Die beiden ersten erscheinen zeitgleich auch schon als Taschenbuch und die Autorin geht auf Lesereise durch Deutschland West und Ost.

Die Verdorbenen. Eine klassische Ménage-à-trois ist die Beziehung zwischen Johann, dem Protagonisten und dem Paar Tommi und Christiane. Eigentlich beginnt alles ganz harmlos, doch dann gesellt sich zu Liebe, Lust und Spiel auch das Böse.

Die Verdorbenen. Eine klassische Ménage-à-trois ist die Beziehung zwischen Johann, dem Protagonisten und dem Paar Tommi und Christiane. Eigentlich beginnt alles ganz harmlos, doch dann gesellt sich zu Liebe, Lust und Spiel auch das Böse. Nur Unterhaltung

Nur Unterhaltung Vom Clash of Civilizations

Vom Clash of Civilizations

Dieses Buch lohnt sich für Anfänger, aber auch fortgeschrittene Hobbygärtner lernen dazu: Grundlegende Begriffe werden geklärt zu Standort, zu Bodenbeschaffenheit, aber auch zum Unterschied, den es macht, wenn dieser Boden zu ersten Mal gärtnerisch genutzt wird: Dann gilt es, das Unkraut, vor allem im ersten Jahr sorgfältig zu bekämpfen, denn im Boden sind oft viele Samen.

Dieses Buch lohnt sich für Anfänger, aber auch fortgeschrittene Hobbygärtner lernen dazu: Grundlegende Begriffe werden geklärt zu Standort, zu Bodenbeschaffenheit, aber auch zum Unterschied, den es macht, wenn dieser Boden zu ersten Mal gärtnerisch genutzt wird: Dann gilt es, das Unkraut, vor allem im ersten Jahr sorgfältig zu bekämpfen, denn im Boden sind oft viele Samen. Unterhaltsam schon gar nicht

Unterhaltsam schon gar nicht

Anfangs dachte ich, das Vorgängerbuch Sapiens, das 25 millionenfach verkauft wurde, müsste ich vor diesem gelesen haben; der Autor bezieht sich gerne darauf. Dann aber überzeugte die Fülle der Beispiele dieses Buches. Diese „kurze Geschichte“ des Historikers hat mehr als sechs hundert Seiten, einhundert davon sind Quellenangaben.

Anfangs dachte ich, das Vorgängerbuch Sapiens, das 25 millionenfach verkauft wurde, müsste ich vor diesem gelesen haben; der Autor bezieht sich gerne darauf. Dann aber überzeugte die Fülle der Beispiele dieses Buches. Diese „kurze Geschichte“ des Historikers hat mehr als sechs hundert Seiten, einhundert davon sind Quellenangaben.

Vom Risiko profaner Abschweifung

Vom Risiko profaner Abschweifung

Der Pinguin. Der wohl kleinste und scheinbar niedlichste Antagonist aus der Batman-Schurken Galerie bekommt endlich was er verdient: eine eigene Serie. Oswald Cobblepot alias der Pinguin soll im Auftrag der US-Regierung sein altes Imperium zurückerobern. Aber ratet mal, wer da etwas dagegen hat! Eine Comic-Soloserie für den Schurken, der 2024 auch eine TV-Serie bekommen hat.

Der Pinguin. Der wohl kleinste und scheinbar niedlichste Antagonist aus der Batman-Schurken Galerie bekommt endlich was er verdient: eine eigene Serie. Oswald Cobblepot alias der Pinguin soll im Auftrag der US-Regierung sein altes Imperium zurückerobern. Aber ratet mal, wer da etwas dagegen hat! Eine Comic-Soloserie für den Schurken, der 2024 auch eine TV-Serie bekommen hat. Überambitioniert, aber gekonnt geschrieben

Überambitioniert, aber gekonnt geschrieben

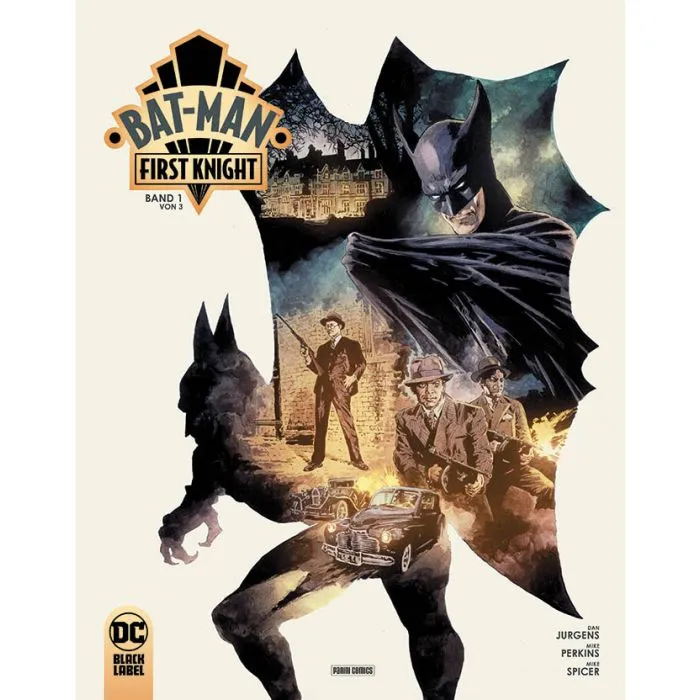

Bat-Man – First Knight 1. Das Krimi-Highlight des DC Black Label hält sich ganz an die düsteren Film Noir Vorlagen der Dreißiger und Vierziger Jahre Hollywoods. Batman wurde ja bekanntlich 1939 aus der Feder von Bob Kane und Bill Finger geboren, seine ersten Abenteuer werden nun von Autor Dan Jurgens und Zeichner Mike Perkins in neues, schwarzes Licht getaucht.

Bat-Man – First Knight 1. Das Krimi-Highlight des DC Black Label hält sich ganz an die düsteren Film Noir Vorlagen der Dreißiger und Vierziger Jahre Hollywoods. Batman wurde ja bekanntlich 1939 aus der Feder von Bob Kane und Bill Finger geboren, seine ersten Abenteuer werden nun von Autor Dan Jurgens und Zeichner Mike Perkins in neues, schwarzes Licht getaucht. Und als mehrere Stadträte der grausigen Mordserie zum Opfer fallen, die Bat-Man versuch aufzuklären, machen Gerüchte über ihn als Fledermaus-monster die Runde. In Wahrheit jagt der reiche Bruce Wayne als Bat-Man verkleidet die wahren Killer und Mörder der Demokratie. Im Albenformat. Ein neuer Blick auf Batmans erste Abenteuer aus den 1930ern. Musst-Have. Teil 1 und 2 sind schon erschienen, Teil 3 wird mit Spannung erwartet.

Und als mehrere Stadträte der grausigen Mordserie zum Opfer fallen, die Bat-Man versuch aufzuklären, machen Gerüchte über ihn als Fledermaus-monster die Runde. In Wahrheit jagt der reiche Bruce Wayne als Bat-Man verkleidet die wahren Killer und Mörder der Demokratie. Im Albenformat. Ein neuer Blick auf Batmans erste Abenteuer aus den 1930ern. Musst-Have. Teil 1 und 2 sind schon erschienen, Teil 3 wird mit Spannung erwartet. Allenfalls für Splatter-Fans

Allenfalls für Splatter-Fans

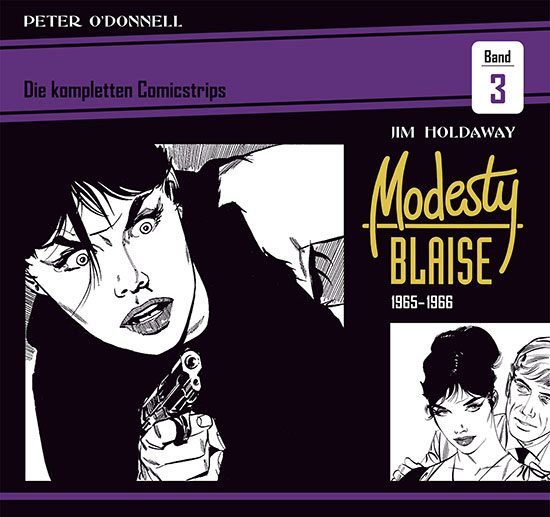

Bereits bei Bocola erschienen ist auch Modesty Blaise – Band 4, der die kompletten Comicstrips von 1966-1968 beinhaltet und im Hardcover-Querformat von 30,5 x 28,0 cm präsentiert.

Bereits bei Bocola erschienen ist auch Modesty Blaise – Band 4, der die kompletten Comicstrips von 1966-1968 beinhaltet und im Hardcover-Querformat von 30,5 x 28,0 cm präsentiert.