Charles Baudelaire in Neuübersetzung bei dtv

Charles Baudelaire (1821-1867), der dieses Jahr am 31. August seinen 150. Todestag hatte, gehört mit seinen „Fleur du Mal“ (1857/1868) zu den herausragendsten Lyrikern der Moderne und war nicht nur einem Arthur Rimbaud, sondern auch vielen anderen Dichtern aufgrund seiner poetischen Formensprache ein großes Vorbild. Jean-Paul Sartre widmete ihm im Jahre `78, – quasi 100 Jahre nach Baudelaires Tod – einen beachtenswerten Essay, der allerdings auch viel über Sartres Existenzphilosophie verrät: „Die freie Wahl seiner selbst, die ein Mensch trifft, ist absolut identisch mit dem, was man sein Schicksal nennt.“ Ist dem wirklich so?

Ödipäische Mutterliebe

Eine in Mauritius abgebrochene Seereise nach Indien, sein Ehe mit der Mulattin Jeanne Duval und die Tatsache, dass er das Vermögen seines verstorbenen Vaters verprasste, sind einige der Stationen seines Lebensweges, die ihn unter die Vormundschaft des Notars Ancelle brachten. Natürlich trug auch sein liederlicher Lebenswandel, der Umgang mit Prostituierten und die Feindschaft zu seinem Stiefvater General J. Aupick sowie die Infizierung mit Syphilis zu seinem Leiden bei, von dem ihn einzig seine Poesie retten konnte. „Er war ein ewig Minderjähriger, ein gealterter Jüngling, und lebte in Wut und Hass, aber unter der wachsamen und beruhigenden Aufsicht anderer“, schreibt Sartre über Baudelaire. Der poète maudit habe zwar Zeit seines Lebens die Einsamkeit gesucht, die anderen aber gebraucht um seine Alterität unter Beweis zu stellen. „Dieser Einsame“, schreibt Sartre, „hatte Angst vor der Einsamkeit: nie geht er ohne Begleitung aus. Er sehnt sich nach einem Heim. Nach Familienleben“ und dennoch wollte er ein Genie sein. Genie war für ihn, die absichtlich wiedergefundene Kindheit, „und er brauchte die Anderen, um seine Alterität immer wieder aufs neue zu beweisen, denn er konnte nicht einsam sein, nicht wirklich“, so Sartre. Baudelaire habe stets „in Anbetung seiner Mutter“ gelebt und von ihm stammt auch der Satz: „Ich lebte immer in Dir. Du gehörtest mir ganz allein. Du warst Idol und Kamerad in einem.“, der aus einem Brief an seine Mutter stammt. Auch wenn er die zweite Heirat seiner Mutter nie verwinden konnte – denn wer einen Sohn wie ihn habe, brauche nie mehr zu heiraten. Die Vorwürfe an seine Mutter könnten einer Krankheit, die von Pierre Janet als Psychasthenie bezeichnet wird, verschuldet sein, denn Baudelaire sah die Welt wie durch ein Lorgnon, wie Sartre spitz bemerkt. „Unsereinem genügt es, einen Baum oder ein Haus zu sehen: in ihre Betrachtung versunken, vergessen wir uns selbst. Baudelaire ist ein Mensch, der sich nie vergisst. Er beobachtet sich beim Sehen. Er beobachtet sich, wie er sich beim Sehen beobachtet.“ Die Gegenstände selbst hätten für ihn keinen Wert, sie waren nur ein Vorwand, ein Abglanz oder eine Projektionsfläche und hatten nur die eine Aufgabe, ihm, während er sie sah, Gelegenheit zur Selbstbetrachtung zu geben, so Sartre. Zwischen den Gegenständen und ihm herrschte Transluzenz, „vergleichbar dem Zittern der heißen Luft im Sommer“.

Der existentialistische Mensch

Bei Rowohlt: 1978 erschienen

Der von Sartre auch als Heautontimorumenos (=jemand, der sich selbst bestraft) bezeichnete Baudelaire wollte seiner eigenen Luzidität stets ein Schnippchen schlagen, damit ihn dies dann überhaupt zum Handeln befähige, denn die härteste und längste Strafe Baudelaires sei zweifellos die Luzidität seines Geistes gewesen, da er seinen fast krankhaften Reflexionszwang stets als Peitsche benutzt habe, so Sartre. Baudelaire sei nicht Zustand, „er ist Interferenz zweier konträrer Bewegungen, die beide zentrifugal sind und von denen die eine in die Höhe, die andere in die Tiefe strebt. (…) Er beugt sich über diese Freiheit und es schwindelt ihm vor diesem Abgrund. (…) Baudelaire: der Mensch, der sich als Abgrund empfindet.“ Baudelaire ist der Mensch, der sich sehen wollte, als sei er ein anderer. Sein Leben sei aber nichts anderes, als „die Geschichte dieses Scheiterns“. Und so wird Baudelaires Leben zum Vehikel für Sartres Existenzphilosophie: „Er begriff, dass die Freiheit unausweichlich zu absoluter Einsamkeit und letzter Verantwortung führt.“

Suizid oder die Äquivalenz des Todes

So wie Sartre Baudelaire interpretiert und analysiert bleibt er am Ende nicht nur als Künstler, sondern auch als Mensch allein. „F**,“ so Sartre, „das heißt danach streben, in einen anderen einzudringen; der Künstler hingegen geht niemals aus sich selbst heraus.“ Und in diesem Sinne interpretiert Sartre auch Baudelaires „Impotenz, Frigidität, Sterilität“: „Sogar im Coitus blieb er ein Einsamer, ein Onanist, denn im Grunde bereitete nur seine Sünde ihm Genuss“. Eine Phantomsünde, wie Sartre ergänzt, denn nichts lasse die Freiheit und Einsamkeit besser spüren. Für das Liebesspiel habe er sich sogar Handschuhe angezogen haben, schreibt Sartre. Jede seiner Handlungen sei das symbolische Äquivalent des Todes gewesen, den er sich nicht zu geben vermochte, da er ihn ja überleben müsste, um die Früchte desselben genießen zu können. „Frigidität, Impotenz, Sterilität, Mangel an Hingabe, an Hilfsbereitschaft, Sünde: lauter Äquivalente des Selbstmords. Sich bejahen bedeutet für Baudelaire ja sich als reine untätige Wesenheit setzen, also eigentlich als Gedächtnis. Und sich verneinen bedeutet: ein für allemal nichts anderes sein wollen als die unabänderliche Kette seiner Erinnerungen.“

Der Duft der Vergangenheit

Die Modulation eines seiner großen Grundthemen, der Vergangenheit, bringt Baudelaire auch zu einer aufschlussreichen Verquickung derselben mit der geistigen Potenz von Düften, wie wir gleich sehen werden. „Il est de forts parfum pour qui toute matière/Est poreuse. On dirait qu`ils pénètrent le verre.(Es gibt Düfte, so stark, dass alle Materie/Für sie porös ist. Man könnte meinen, sie durchdringen das Glas.) Wie die Schizophrenen und Melancholiker rechtfertigte Baudelaire seine Unfähigkeit zu handeln, indem er sich dem Schon-Erlebten, dem Schon-Getanen, dem Unabänderlichen zuwendete. Er habe die Wahl getroffen, so Sartre, diese bewusste Vergangenheit zu sein. Aus der Gegenwart hingegen habe er eine verkleinerte Vergangenheit gemacht, um ihre Realität besser leugnen zu können. „Wert hat allein die Vergangenheit, weil die Vergangenheit ist. Und wenn die Gegenwart manchmal einen Schein von Schönheit und Güte zeigt, so nur darum, weil sie ihn der Vergangenheit entlieh wie der Mond sein Licht der Sonne.“, schreibt Sartre. Damit verbunden sei eben auch Baudelaires Vorliebe für Düfte gewesen, denn der Duft bedauere stets, dass er vorhanden sei und dieses Bedauern atmen wir gleichsam gleichzeitig mit ihm ein: „Mainte fleur épanche à regret/son parfum doux comme un secret/Dans les solitudes profondes (Manche Blume verströmt Bedauern/Ihren Duft so süß wie ein Geheimnis,/In den tiefen Einsamkeiten)“ heißt es bei Baudelaire. Düfte seien Körper und zugleich so etwas wie die Negation des Körpers. Diese geistige Inbesitznahme habe Baudelaire auch bei den Frauen geliebt, die er eher „einatmete“ als körperlich liebte. Außerdem hätten Düfte „noch jene besondere Fähigkeit, sich rückhaltlos hinzugeben und trotzdem ein unerreichbares Jenseits zu evozieren“, so Sartre, denn Baudelaire liebte auch die Geheimnisse, „die ein ständiges Jenseitiges manifestierten“. Für seine Freunde und Verwandten sei er dadurch nicht mehr nur auf das beschränkt gewesen, was er tatsächlich war: ein Onanist. Für Baudelaire hatte nur die Vergangenheit Tiefe. Sie versehe und präge alles mit der dritten Dimension zitiert Sartre Charles de Bos’ Interpretation. „Sie ist, da sie unabänderlich ist und nichts als ein Gegenstand passiver Kontemplation. Zugleich aber ist sie abwesend, unerreichbar und wunderbar verwelkt. Sie besitzt „Geist“ und sei viel weiter fort als Indien oder China und doch sie nichts so nahe wie sie: sie ist das Sein jenseits de Seins. Und gerade Düfte würden sie evozieren: „Charme profond, magique, dont nous grise/Dans le présent le passé restauré. (Tiefer magischer Zauber durch den uns berauscht/In der Gegenwart die widerstandene Vergangenheit)“ zitiert Sartre Baudelaire’s Gedicht „Un Fantome“.

Baudelaire: Krebsgang in die Zukunft

Bereits mit 25 Jahren habe er begonnen im „Krebsgang voranzuschreiten“: er hatte einen Großteil seines Vermögens bereits vergeudet, den größten Teil seiner Gedichte geschrieben, sich das venerische Leiden zugezogen, das Verhältnis zu seinen Eltern eine endgültige Form gegeben, die Frau getroffen „die wie Blei auf jeder Stunde seines Lebens lastet“ und so sei ihm nichts anders mehr übrig geblieben, als sich selbst zu überleben, so Sartre. „Später wiederholt er sich nur noch.“ Und wenn er verzweifelt war, klammerte er sich immer an dieselben Hoffnungen. Nur im Jahre 48 sei er kurz in Aufruhr geraten, aber es sei keine ehrliches Interesse an der Revolution gewesen, sondern er wünschte sich nur, dass das Haus des General Aupick, seines Stiefvaters, in Brand gesteckt werde. „Dann versank er rasch wieder in seinen grämlichen Grübeleien über eine auf der Stelle tretende Gesellschaft“, so Sartre. Er entwickelte sich nicht. Er löste sich auf.

„Ich werde sterben ohne aus meinem Leben etwas gemacht zu haben.“ Schmerz sagte er, sei Adel, Unglück die kostbarste Eigenschaft einer Seele, denn Baudelaire habe den Glücklichen verachtet, da er die Spannung verloren habe, gefallen sei, Glück unmoralisch sei. Der Schmerz half ihm, so zu tun, als sei er nicht von dieser Welt, schreibt Sartre.

Jean-Paul Sartre

Baudelaire. Ein Essay

Original 1963 Éditions Gallimard Paris

1978 Rowohlt Verlag 124 Seiten

ISBN: 978-3-499-14225-3

128 Seiten

Charles Baudelaire, Claude Pichois, Friedhelm Kemp

Die Blumen des Bösen Les Fleurs du Mal

Aus dem Französischen von Friedhelm Kemp

Vollständige zweisprachige Ausgabe

EUR 12,90 € [DE], EUR 13,30 € [A]

dtv Literatur

520 Seiten, ISBN 978-3-423-12349-5

„Esiste una lingua senza metafora, un pranzo senza relever, un diavolo senza le zanne?“, frägt sich der Protagonist in „Il piú grande cuoco di Francia“ („Die Bar unter dem Meer”), einer Episode aus der Kurzgeschichtensammlung „Il bar sotto il mare“, die durch den roten Faden, einer Bar am Meeresgrund zusammengehalten wird und die Stefano Bennis Sprachwitz und kreativen Erfindungsreichtum zum Vergnügen der Leser exemplarisch darstellt. Ein Teufel ohne Stoßzähne (un diavolo senza le zanne), ob es das wirklich gibt? „Bar Sport“ war Stefano Bennis Erstling, der in 1977 in Italien bekannt machte. Eigentlich wäre er ja gerne Fußballer geworden, aber in seinem Debüt gelingt es ihm, einen würdigen Ersatz dafür zu finden. „Bar Sport duemilla“ knüpfte nochmals – 1997 – an seinen Romanerstling an und mit „Il bar sotto il mare“, dem vorliegenden bei Reclam auf Italienisch erschienen Werk setztee er seine Bar-Triologie 1987 fort. Alle zehn Jahre als ein „Bar“-Roman? Natürlich schreibt Benni dazwischen auch eine Vielzahl an Artikel, Kolumnen und Theatermonologe oder Filmdrehbücher für italienische Zeitungen wie Il manifesto, L’Espresso, La Repubbblica, etc und insgesamt weitere 20 Romane.

„Esiste una lingua senza metafora, un pranzo senza relever, un diavolo senza le zanne?“, frägt sich der Protagonist in „Il piú grande cuoco di Francia“ („Die Bar unter dem Meer”), einer Episode aus der Kurzgeschichtensammlung „Il bar sotto il mare“, die durch den roten Faden, einer Bar am Meeresgrund zusammengehalten wird und die Stefano Bennis Sprachwitz und kreativen Erfindungsreichtum zum Vergnügen der Leser exemplarisch darstellt. Ein Teufel ohne Stoßzähne (un diavolo senza le zanne), ob es das wirklich gibt? „Bar Sport“ war Stefano Bennis Erstling, der in 1977 in Italien bekannt machte. Eigentlich wäre er ja gerne Fußballer geworden, aber in seinem Debüt gelingt es ihm, einen würdigen Ersatz dafür zu finden. „Bar Sport duemilla“ knüpfte nochmals – 1997 – an seinen Romanerstling an und mit „Il bar sotto il mare“, dem vorliegenden bei Reclam auf Italienisch erschienen Werk setztee er seine Bar-Triologie 1987 fort. Alle zehn Jahre als ein „Bar“-Roman? Natürlich schreibt Benni dazwischen auch eine Vielzahl an Artikel, Kolumnen und Theatermonologe oder Filmdrehbücher für italienische Zeitungen wie Il manifesto, L’Espresso, La Repubbblica, etc und insgesamt weitere 20 Romane.

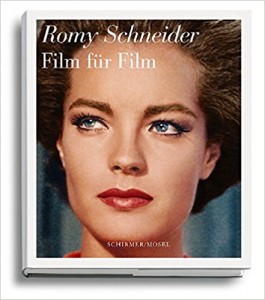

Romy Schneider Film für Film: 63 Filme hat die im Alter von nur 44 Jahren verstorbene Romy Schneider in ihrem kurzen Leben gedreht. Die Liste der berühmten Regisseure (Luchino Visconti, Orson Welles, Andrzej Zulawski und immer wieder Claude Sautet, u.v.a.m.) mit denen sie zusammengearbeitet hat ist lang, auch die ihrer Filmpartner und berühmten Kollegen, obwohl sie wohl am liebsten mit Alain Delon gedreht hat. Der vorliegende prächtige Bildband zeichnet die Karriere der Femme fatale Film für Film noch und kann so wie ein Lexikon benutzt werden für Filmfreaks und Romy-Fans ebenso wie für einfache Cineasten. Isabelle Giordano zeichnet in ihren Film-Rezensionen, die reich illustriert sind, ein intimes Porträt der Schauspielerin und des Menschen Romy Schneider. Vor allem soll aber eine selbstbewusste Frau gezeigt werden, die zum Symbol ihrer Zeit wurde, denn sie prägte nicht nur das Bild von Generationen, sondern wurde auch zum Vorbild für die heranwachsende neue Generation von Frauen.

Romy Schneider Film für Film: 63 Filme hat die im Alter von nur 44 Jahren verstorbene Romy Schneider in ihrem kurzen Leben gedreht. Die Liste der berühmten Regisseure (Luchino Visconti, Orson Welles, Andrzej Zulawski und immer wieder Claude Sautet, u.v.a.m.) mit denen sie zusammengearbeitet hat ist lang, auch die ihrer Filmpartner und berühmten Kollegen, obwohl sie wohl am liebsten mit Alain Delon gedreht hat. Der vorliegende prächtige Bildband zeichnet die Karriere der Femme fatale Film für Film noch und kann so wie ein Lexikon benutzt werden für Filmfreaks und Romy-Fans ebenso wie für einfache Cineasten. Isabelle Giordano zeichnet in ihren Film-Rezensionen, die reich illustriert sind, ein intimes Porträt der Schauspielerin und des Menschen Romy Schneider. Vor allem soll aber eine selbstbewusste Frau gezeigt werden, die zum Symbol ihrer Zeit wurde, denn sie prägte nicht nur das Bild von Generationen, sondern wurde auch zum Vorbild für die heranwachsende neue Generation von Frauen.

Mit 18 Jahren veröffentlichte die Autorin die Erzählung “Bonjour, tristesse”, die auch heute, 50 Jahre später, für das Selbstbestimmungsrecht der Frau steht. Das Klima in den 50ern war gezeichnet von einer Gesellschaft, die die Frauen hasste, schreibt Sibylle Berg in ihrem lesenswerten Nachwort zu vorliegender Neuübersetzung. Obwohl Frauen zwei Drittel der Gesellschaft ausmachten, mussten Frauen die Erlaubnis des Ehemannes einholen, um arbeiten gehen zu dürfen, und dann auch nur als „Dazuverdienerin“. Emotional, passiv und sozial sollten sie sein, die Männer dafür leistungsorientiert, durchsetzungsfähig und aktiv, so Berg. Sagans Protagonistin, Cécile, war in diesem gesellschaftlichen Klima „ein progressiv-feministischer Beitrag zu einem Wandel des Frauenbildes“. „Bonjour tristesse ist eine Reminiszenz an eine Zeit des Aufbruchs“, schreibt Berg, „als man von einer besseren Zukunft träumte“.

Mit 18 Jahren veröffentlichte die Autorin die Erzählung “Bonjour, tristesse”, die auch heute, 50 Jahre später, für das Selbstbestimmungsrecht der Frau steht. Das Klima in den 50ern war gezeichnet von einer Gesellschaft, die die Frauen hasste, schreibt Sibylle Berg in ihrem lesenswerten Nachwort zu vorliegender Neuübersetzung. Obwohl Frauen zwei Drittel der Gesellschaft ausmachten, mussten Frauen die Erlaubnis des Ehemannes einholen, um arbeiten gehen zu dürfen, und dann auch nur als „Dazuverdienerin“. Emotional, passiv und sozial sollten sie sein, die Männer dafür leistungsorientiert, durchsetzungsfähig und aktiv, so Berg. Sagans Protagonistin, Cécile, war in diesem gesellschaftlichen Klima „ein progressiv-feministischer Beitrag zu einem Wandel des Frauenbildes“. „Bonjour tristesse ist eine Reminiszenz an eine Zeit des Aufbruchs“, schreibt Berg, „als man von einer besseren Zukunft träumte“.

„Sich zu entscheiden, heißt jemandem wehtun“. Lena befindet sich in einem außergewöhnlichen Transformationsprozess, ganz so wie die bewegten Siebziger Jahre um sie herum. Es wird viel demonstriert und diskutiert und die Frauen werden sich ihrer unterdrückten Rolle im Patriarchat bewusst. Aber nicht nur die Arbeiter befinden sich im Ausstand, auch Studenten kommen zu ihren Prüfungen mit einer geladenen Pistole, um ein besseres Prüfungsergebnis zu erzielen. So ergeht es zumindest Pietro, dem Ehemann Lenas, der an der Hochschule in Florenz als Professor arbeitet. Der dritte Teil der Neapolitanischen Saga hat es in sich: privat und politisch.

„Sich zu entscheiden, heißt jemandem wehtun“. Lena befindet sich in einem außergewöhnlichen Transformationsprozess, ganz so wie die bewegten Siebziger Jahre um sie herum. Es wird viel demonstriert und diskutiert und die Frauen werden sich ihrer unterdrückten Rolle im Patriarchat bewusst. Aber nicht nur die Arbeiter befinden sich im Ausstand, auch Studenten kommen zu ihren Prüfungen mit einer geladenen Pistole, um ein besseres Prüfungsergebnis zu erzielen. So ergeht es zumindest Pietro, dem Ehemann Lenas, der an der Hochschule in Florenz als Professor arbeitet. Der dritte Teil der Neapolitanischen Saga hat es in sich: privat und politisch.

Palaeo-Art: Das dreidimensionale Strukturencover lässt einen Dinosaurier ertasten, dessen Maul geradezu vor Blut trieft und Appetit auf noch mehr Urzeitgeschichte macht. Gleich die ersten Seiten hinter dem Hardcover-Cover sind ausklappbar und erreichen beinahe die Spannweite eines Urzeitvogels. Paläo-Art, das ist Geschichte in einem neuen Format erzählt, großformatig, bunt und spannend oder wie es Walter Ford im Vorwort nennt: „Das ist schon verwirrend, aber Paläo-Kunst ist keine Höhlenmalerei, das wäre paläolithische Kunst.“, letztere wäre tatsächlich schon „steinalt“, Paläo-Kunst hingegen ist gerade einmal 100 Jahre alt, wie auch der junge Walter Ford einst beim Spielen schmerzlich feststellen musste.

Palaeo-Art: Das dreidimensionale Strukturencover lässt einen Dinosaurier ertasten, dessen Maul geradezu vor Blut trieft und Appetit auf noch mehr Urzeitgeschichte macht. Gleich die ersten Seiten hinter dem Hardcover-Cover sind ausklappbar und erreichen beinahe die Spannweite eines Urzeitvogels. Paläo-Art, das ist Geschichte in einem neuen Format erzählt, großformatig, bunt und spannend oder wie es Walter Ford im Vorwort nennt: „Das ist schon verwirrend, aber Paläo-Kunst ist keine Höhlenmalerei, das wäre paläolithische Kunst.“, letztere wäre tatsächlich schon „steinalt“, Paläo-Kunst hingegen ist gerade einmal 100 Jahre alt, wie auch der junge Walter Ford einst beim Spielen schmerzlich feststellen musste.

Im Oktober erscheinen bei Matthes & Seitz die Korrespondenzen des Dichters und Weltreisenden Arthur Rimbaud erstmals auf Deutsch. Rimbauds vollständige Korrespondenz, sämtliche zu Lebzeiten gedruckten Werke (auf Grundlage der Handschriften neu übersetzt) sowie alle zeitgenössischen Rezensionen liegen mit

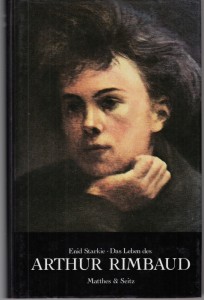

Im Oktober erscheinen bei Matthes & Seitz die Korrespondenzen des Dichters und Weltreisenden Arthur Rimbaud erstmals auf Deutsch. Rimbauds vollständige Korrespondenz, sämtliche zu Lebzeiten gedruckten Werke (auf Grundlage der Handschriften neu übersetzt) sowie alle zeitgenössischen Rezensionen liegen mit  Enid Starkie zeichnet akribisch die unterschiedlichen Lebensstationen des enfant terrible Arthur Rimbaud nach. Sie zitiert seine wichtigsten Gedichte – die vom Verlag dankenswerterweise zweisprachig abgedruckt wurden – und beschreibt die zentralen Lebensstationen Rimbauds, dessen Gedichte nach seinem Ableben als die eines Thaumaturgen bezeichnet werden könnten. Denn viele nachgeborene Dichter fühlten sich in der Tradition dieses „Wundertäters“ und Alchemisten der Worte und wären ohne seine Leuchtkraft wohl nie „geboren“ worden. „Rimbaud verdanke ich, menschlich gesprochen, die Rückkehr zu meinem Glauben“ soll Paul Claudel über ihn gesagt haben. Arthur Rimbaud lebte sein Leben bis zum letzten Blutstropfen und schaffte es seine eigenen Ansprüche zu erfüllen, auch wenn er letztlich als Mensch scheiterte. „Nous savons donner notre vie tout entière tous le jours“ (Wir müssen uns dem Leben jeden Tag voll und ganz hingeben). Vielleicht musste er an sich selbst verglühen, wie Starkie in obigem Zitat andeutet, da er die Fackel einem Prometheus gleich für uns Nachgeborene vom Himmel geholt hat. Besonders beeindruckend sind auch die Passagen von Enid Starkie in denen sie seine Zeit in Abessinien beschreibt. Man darf also gespannt sein, was die nun vom Matthes & Seitz auf Deutsch herausgegebenen Korrespondenzen für den Forschungsstand bedeuten werden.

Enid Starkie zeichnet akribisch die unterschiedlichen Lebensstationen des enfant terrible Arthur Rimbaud nach. Sie zitiert seine wichtigsten Gedichte – die vom Verlag dankenswerterweise zweisprachig abgedruckt wurden – und beschreibt die zentralen Lebensstationen Rimbauds, dessen Gedichte nach seinem Ableben als die eines Thaumaturgen bezeichnet werden könnten. Denn viele nachgeborene Dichter fühlten sich in der Tradition dieses „Wundertäters“ und Alchemisten der Worte und wären ohne seine Leuchtkraft wohl nie „geboren“ worden. „Rimbaud verdanke ich, menschlich gesprochen, die Rückkehr zu meinem Glauben“ soll Paul Claudel über ihn gesagt haben. Arthur Rimbaud lebte sein Leben bis zum letzten Blutstropfen und schaffte es seine eigenen Ansprüche zu erfüllen, auch wenn er letztlich als Mensch scheiterte. „Nous savons donner notre vie tout entière tous le jours“ (Wir müssen uns dem Leben jeden Tag voll und ganz hingeben). Vielleicht musste er an sich selbst verglühen, wie Starkie in obigem Zitat andeutet, da er die Fackel einem Prometheus gleich für uns Nachgeborene vom Himmel geholt hat. Besonders beeindruckend sind auch die Passagen von Enid Starkie in denen sie seine Zeit in Abessinien beschreibt. Man darf also gespannt sein, was die nun vom Matthes & Seitz auf Deutsch herausgegebenen Korrespondenzen für den Forschungsstand bedeuten werden. Das Notizbuch des Diogenes Verlags ist in Zusammenarbeit mit Hieronymus, einem der exklusivsten Schreibwarenhersteller der Schweiz, entstanden. Das Diogenes Notizbuch gibt es in drei Größen – small, medium, large und lässt in Sachen Beweglichkeit, Schlankheit, Papierqualität und einfachem Heraustrennen der Seiten keine Wünsche offen. Diogenes Notes sind fadengeheftet, in Leinen gebunden.

Das Notizbuch des Diogenes Verlags ist in Zusammenarbeit mit Hieronymus, einem der exklusivsten Schreibwarenhersteller der Schweiz, entstanden. Das Diogenes Notizbuch gibt es in drei Größen – small, medium, large und lässt in Sachen Beweglichkeit, Schlankheit, Papierqualität und einfachem Heraustrennen der Seiten keine Wünsche offen. Diogenes Notes sind fadengeheftet, in Leinen gebunden. einem Song der deutschen Band Element of Crime. Am Anfang steht damit also die Überlegung, ob man lieber blanko oder kariert wählt. Das

einem Song der deutschen Band Element of Crime. Am Anfang steht damit also die Überlegung, ob man lieber blanko oder kariert wählt. Das  Notizbuch des Suhrkamp Verlages daher, dafür trägt es aber den hochtrabenden Titel eines Literaturklassikers, der bei Suhrkamp 1988 erschienen ist, darauf. „Chronik der laufenden Ereignisse“, das Buch von Peter Handke wird hier zitiert und das Notizbuch sieht genauso aus wie ein Taschenbuch von Suhrkamp, denn in glänzenden Lettern steht der Titel groß auf der Vorderseite. „Schreiben geht nicht ohne Glanz“, ein Zitat von Peter Handke schmückt wiederum den Buchrücken in schillernden blauen Lettern auf schwarzem Grund. Es gibt aber auch andere Ausführungen, etwa “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit” von Marcel Proust. Das Notizbuch des Suhrkamp Verlages ist vom Format her etwas größer als das Universal-Notizbuch von Reclam, aber immer noch handlich genug, dass es im Notfall in einer Gesäßtasche einer Jeans Platz hat. Das Notizbuch von Suhrkamp bietet genug Platz für Eintragungen, die durch nichts eingeengt werden, einzelne Seiten ließen sich auch herausreißen ohne Spuren zu hinterlassen, sollte man einmal einem Kollegen ein Blatt Papier borgen müssen. Aber würde das gerne tun? Zu schön ist der Anblick dieser hohen Literatur, die noch geschrieben werden muss.

Notizbuch des Suhrkamp Verlages daher, dafür trägt es aber den hochtrabenden Titel eines Literaturklassikers, der bei Suhrkamp 1988 erschienen ist, darauf. „Chronik der laufenden Ereignisse“, das Buch von Peter Handke wird hier zitiert und das Notizbuch sieht genauso aus wie ein Taschenbuch von Suhrkamp, denn in glänzenden Lettern steht der Titel groß auf der Vorderseite. „Schreiben geht nicht ohne Glanz“, ein Zitat von Peter Handke schmückt wiederum den Buchrücken in schillernden blauen Lettern auf schwarzem Grund. Es gibt aber auch andere Ausführungen, etwa “Auf der Suche nach der verlorenen Zeit” von Marcel Proust. Das Notizbuch des Suhrkamp Verlages ist vom Format her etwas größer als das Universal-Notizbuch von Reclam, aber immer noch handlich genug, dass es im Notfall in einer Gesäßtasche einer Jeans Platz hat. Das Notizbuch von Suhrkamp bietet genug Platz für Eintragungen, die durch nichts eingeengt werden, einzelne Seiten ließen sich auch herausreißen ohne Spuren zu hinterlassen, sollte man einmal einem Kollegen ein Blatt Papier borgen müssen. Aber würde das gerne tun? Zu schön ist der Anblick dieser hohen Literatur, die noch geschrieben werden muss.  Als Verbesserungsvorschlag könnte man noch anführen, dass es cool wäre, wenn die Umschlagseiten einklappbar wären, um schneller zu der jeweiligen aktuellen Seite zu gelangen. Es sei dann man schreibt immer auf der ersten Seite, weil man an die Kollegen zu viele leere Seiten verteilt hat. Ist das so gedacht? Egal, auf jeden Fall ein Schmuckstück in jeder Handtasche oder Hosentasche.

Als Verbesserungsvorschlag könnte man noch anführen, dass es cool wäre, wenn die Umschlagseiten einklappbar wären, um schneller zu der jeweiligen aktuellen Seite zu gelangen. Es sei dann man schreibt immer auf der ersten Seite, weil man an die Kollegen zu viele leere Seiten verteilt hat. Ist das so gedacht? Egal, auf jeden Fall ein Schmuckstück in jeder Handtasche oder Hosentasche. Das altmodische Design macht es zu einem wirklichen Designklassiker, dessen Schönheit an ein altes Schulheft erinnert, einer Zeit also, in der man selbst noch Schultüten bekam und die Süßigkeiten noch nicht so bitter schmeckten, sondern einen mit ihrem orientalischen Zauber aus Zucker und Honig einlullten, bereit für die Welt da draußen. Einen schönen Schul- resp. Unibeginn wünscht die Redaktion.

Das altmodische Design macht es zu einem wirklichen Designklassiker, dessen Schönheit an ein altes Schulheft erinnert, einer Zeit also, in der man selbst noch Schultüten bekam und die Süßigkeiten noch nicht so bitter schmeckten, sondern einen mit ihrem orientalischen Zauber aus Zucker und Honig einlullten, bereit für die Welt da draußen. Einen schönen Schul- resp. Unibeginn wünscht die Redaktion.

„Besser ein Anzug nach Maß als eine Gesinnung von der Stange“, schreibt der Mann, der Zeit seines Lebens wohl nie in einen Anzug gepasst hätte: Kurt Tucholsky. Den einen war er zu links, den anderen zu konservativ und doch hat „Tucho“ – ein Pseudonym mit dem er gerne seine Briefe unterschrieb – sie alle zum Lachen gebracht. Der „kleine Berliner, der mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte“ (Erich Kästner) war nicht nur ein begnadeter Feuilletonist, sondern auch Schriftsteller und Kabarettist. Niemals analysierte er die Welt als Parteigänger einer bestimmten politischen Richtung, sondern immer als Mensch und zwar als Mensch mit „allen fünf Sinnen“, wie auch der Herausgeber, Günter Stolzenberger, im Nachwort betont. Seine Lyrik ist zutiefst humanistisch, denn seine Themen greifen aus dem Alltagsleben und egal ob er über politische Schandtaten oder defekte Wasserhähne schreibe, immer habe er es mit dem Augenmaß der einfachen Menschen getan, die ihn auch verstanden und sogar seine Chanson und Lieder sangen.

„Besser ein Anzug nach Maß als eine Gesinnung von der Stange“, schreibt der Mann, der Zeit seines Lebens wohl nie in einen Anzug gepasst hätte: Kurt Tucholsky. Den einen war er zu links, den anderen zu konservativ und doch hat „Tucho“ – ein Pseudonym mit dem er gerne seine Briefe unterschrieb – sie alle zum Lachen gebracht. Der „kleine Berliner, der mit seiner Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten wollte“ (Erich Kästner) war nicht nur ein begnadeter Feuilletonist, sondern auch Schriftsteller und Kabarettist. Niemals analysierte er die Welt als Parteigänger einer bestimmten politischen Richtung, sondern immer als Mensch und zwar als Mensch mit „allen fünf Sinnen“, wie auch der Herausgeber, Günter Stolzenberger, im Nachwort betont. Seine Lyrik ist zutiefst humanistisch, denn seine Themen greifen aus dem Alltagsleben und egal ob er über politische Schandtaten oder defekte Wasserhähne schreibe, immer habe er es mit dem Augenmaß der einfachen Menschen getan, die ihn auch verstanden und sogar seine Chanson und Lieder sangen.

Dennis Lehane schreibt gerne Krimis über schwarze Schafe, doch der Protagonist des vorliegenden Mafia-Thrillers, der Barkeeper Bob Saginowski, wirkt beinahe harmlos im Vergleich zu den anderen Personen, die dieses Buch bevölkern. „Seine“ Kneipe – da wo er arbeitet – ist eine „Drop“-Kneipe, das bedeutet, dass Mafiageld dort gesammelt und zwischengelagert wird, bis „jemand“ kommt und es abholt. Wer wäre so dumm und würde eine solche Kneipe überfallen? Der sichere Tod wartete auf ihn. Als Cousin Marv, Sully, Donnie, Paul, Stevie, Sean und Jimmy dort zusammensitzen, um auf das 10-jährige Verschwinden von Richie „Glory Days“ Whelan anzustoßen, geschieht jedoch genau das: zwei Maskierte holen sich die Tageslosung, aber nicht den „drop“. Zufall? Absicht? Oder Training Day?

Dennis Lehane schreibt gerne Krimis über schwarze Schafe, doch der Protagonist des vorliegenden Mafia-Thrillers, der Barkeeper Bob Saginowski, wirkt beinahe harmlos im Vergleich zu den anderen Personen, die dieses Buch bevölkern. „Seine“ Kneipe – da wo er arbeitet – ist eine „Drop“-Kneipe, das bedeutet, dass Mafiageld dort gesammelt und zwischengelagert wird, bis „jemand“ kommt und es abholt. Wer wäre so dumm und würde eine solche Kneipe überfallen? Der sichere Tod wartete auf ihn. Als Cousin Marv, Sully, Donnie, Paul, Stevie, Sean und Jimmy dort zusammensitzen, um auf das 10-jährige Verschwinden von Richie „Glory Days“ Whelan anzustoßen, geschieht jedoch genau das: zwei Maskierte holen sich die Tageslosung, aber nicht den „drop“. Zufall? Absicht? Oder Training Day?

Aber auch in dieser Folge der Abenteuer des unsterblichen Helden von Hal Foster muss Eisenherz wieder eine Menge familiäre Probleme bewältigen oder zumindest zu ihrer Lösung beitragen. Als Valeta, seine Tochter, sich bei ihm über Karen, seine andere Tochter, beschwert, greift der Vater beherzt in die Liebesabenteuer seiner Zwillinge ein und spielt dabei den Amor mit dem Liebespfeil. Auch Bukota ist bei diesem Abenteuer wieder mit dabei und als sich auf dem Marktplatz die Händler über seine alte Heimat Ab’Saba und seine Königin Makeda unterhalten wird er hellhörig und die alte Sehnsucht flammt wieder auf. Doch dann schlittert sein Sohn Nathan unversehens in ein anderes Abenteuer, das mit dem seltsamen Artefakt etwas zu tun hat, das Guryan Sur umklammert wie einen Schatz. Ein fremder einäugiger Zauberer taucht auf und behauptet etwas über den verschwundenen Ehemann Karens, Prester John, zu wissen und prompt wird die Familie Eisenherz wieder durch eine anderes Abenteuer auseinander gerissen, ganz so, wie es ihm einst in jungen Jahren die Hexe Hobbit prophezeit hatte: „Du wirst aller Herren Länder sehen, Reiche untergehen und auferstehen sehen, aber Zufriedenheit, das wirst du nie erreichen.“ Wird Eisenherz seine verschollene Tochter und das Artefakt wiederfinden? Wird Karen wirklich zu ihrem Ehemann geleitet? Band 92 ist bereits in Vorbereitung!

Aber auch in dieser Folge der Abenteuer des unsterblichen Helden von Hal Foster muss Eisenherz wieder eine Menge familiäre Probleme bewältigen oder zumindest zu ihrer Lösung beitragen. Als Valeta, seine Tochter, sich bei ihm über Karen, seine andere Tochter, beschwert, greift der Vater beherzt in die Liebesabenteuer seiner Zwillinge ein und spielt dabei den Amor mit dem Liebespfeil. Auch Bukota ist bei diesem Abenteuer wieder mit dabei und als sich auf dem Marktplatz die Händler über seine alte Heimat Ab’Saba und seine Königin Makeda unterhalten wird er hellhörig und die alte Sehnsucht flammt wieder auf. Doch dann schlittert sein Sohn Nathan unversehens in ein anderes Abenteuer, das mit dem seltsamen Artefakt etwas zu tun hat, das Guryan Sur umklammert wie einen Schatz. Ein fremder einäugiger Zauberer taucht auf und behauptet etwas über den verschwundenen Ehemann Karens, Prester John, zu wissen und prompt wird die Familie Eisenherz wieder durch eine anderes Abenteuer auseinander gerissen, ganz so, wie es ihm einst in jungen Jahren die Hexe Hobbit prophezeit hatte: „Du wirst aller Herren Länder sehen, Reiche untergehen und auferstehen sehen, aber Zufriedenheit, das wirst du nie erreichen.“ Wird Eisenherz seine verschollene Tochter und das Artefakt wiederfinden? Wird Karen wirklich zu ihrem Ehemann geleitet? Band 92 ist bereits in Vorbereitung!

1956 hatte die Bardot schon 18 Filme gedreht und mit „Und immer lockt das Weib“ von Roger Vadim, der vor genau 60 Jahren in die Kinos kam, schon damals Kinogeschichte geschrieben und sich zur Ikone der Weiblichkeit nicht nur stilisiert, sondern auch inszeniert. Die 1934 Geborene hat das vorliegende Buch des renommierten schirmer/mosel Verlages sogar mitgestaltet und mit den schönsten Photographien aus ihrem Privatarchiv ergänzt. Das Vorwort hat sie ebenso beigesteuert wie ein exklusives Interview, das nur in der vorliegenden Publikation ungekürzt erhältlich ist.

1956 hatte die Bardot schon 18 Filme gedreht und mit „Und immer lockt das Weib“ von Roger Vadim, der vor genau 60 Jahren in die Kinos kam, schon damals Kinogeschichte geschrieben und sich zur Ikone der Weiblichkeit nicht nur stilisiert, sondern auch inszeniert. Die 1934 Geborene hat das vorliegende Buch des renommierten schirmer/mosel Verlages sogar mitgestaltet und mit den schönsten Photographien aus ihrem Privatarchiv ergänzt. Das Vorwort hat sie ebenso beigesteuert wie ein exklusives Interview, das nur in der vorliegenden Publikation ungekürzt erhältlich ist.

er, ihr „Oomph“ Jane Russell und der Pepp Marilyn Monroe, meint Georges Baumes, Chefredakteur von Cinémonde. Mit letzterer hatte sie nur ihre ursprüngliche Haarfarbe gemein. „Brigitte Bardot“, die Publikation, ist eine Hymne an die Frau. Selbst Jean Cocteau streckte die Waffen vor ihr und bezeichnete sie als etwas „Göttliches“, Woody Allen sah in ihr „die schönste Frau der Welt“ – für immer! Henry-Jean Servat zeigt in seiner Publikation mehr als nur 189 Abbildungen, er zeigt auch, wie die Welt die Bardot damals empfand.

er, ihr „Oomph“ Jane Russell und der Pepp Marilyn Monroe, meint Georges Baumes, Chefredakteur von Cinémonde. Mit letzterer hatte sie nur ihre ursprüngliche Haarfarbe gemein. „Brigitte Bardot“, die Publikation, ist eine Hymne an die Frau. Selbst Jean Cocteau streckte die Waffen vor ihr und bezeichnete sie als etwas „Göttliches“, Woody Allen sah in ihr „die schönste Frau der Welt“ – für immer! Henry-Jean Servat zeigt in seiner Publikation mehr als nur 189 Abbildungen, er zeigt auch, wie die Welt die Bardot damals empfand.

2016 feierte der Wiener Prater sein 250-jähriges Jubiläum, nachdem Kaiser Joseph II. die ehemals kaiserlichen Jagdgründe öffentlich zugänglich gemacht hatte. 2005 – zum fünfzigjährigen Bestehen des Filmarchivs Austria – erschien die vorliegende Publikation mit dem Titel “Prater Kino Welt”, die sich mit dem Prater als Mythos und Heimat von Illusionen beschäftigt. Eine DVD, die auch heute noch erhältlich ist, sowie eine Ausstellung und ein Festival beim Riesenrad begleiteten das Jubiläum und feierten u.a. auch die ersten Filmvorführungen überhaupt die in eben diesem Prater erstmals Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Der Prater ist seit damals ein Raum zur Assimilierung der Moderne in dem Hochschau- oder Achterbahnen, Schiffs- und Aeroplankarusselle oder das Prater Hochhaus Hotel Mysteriös und Kaiserpanoramen ausgestellt wurden. Auch Reisen in fremde Welten wurden dort angeboten, etwa nach Venedig, Japan oder Afrika. Aber auch die literarische Repräsentation des Praters von Stifter, Salten und Zweig wird in vorliegender Publikation Rechnung getragen, sowohl in visueller als auch klanglich-auditiver aber sexueller Konnotation und Dimension.

2016 feierte der Wiener Prater sein 250-jähriges Jubiläum, nachdem Kaiser Joseph II. die ehemals kaiserlichen Jagdgründe öffentlich zugänglich gemacht hatte. 2005 – zum fünfzigjährigen Bestehen des Filmarchivs Austria – erschien die vorliegende Publikation mit dem Titel “Prater Kino Welt”, die sich mit dem Prater als Mythos und Heimat von Illusionen beschäftigt. Eine DVD, die auch heute noch erhältlich ist, sowie eine Ausstellung und ein Festival beim Riesenrad begleiteten das Jubiläum und feierten u.a. auch die ersten Filmvorführungen überhaupt die in eben diesem Prater erstmals Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Der Prater ist seit damals ein Raum zur Assimilierung der Moderne in dem Hochschau- oder Achterbahnen, Schiffs- und Aeroplankarusselle oder das Prater Hochhaus Hotel Mysteriös und Kaiserpanoramen ausgestellt wurden. Auch Reisen in fremde Welten wurden dort angeboten, etwa nach Venedig, Japan oder Afrika. Aber auch die literarische Repräsentation des Praters von Stifter, Salten und Zweig wird in vorliegender Publikation Rechnung getragen, sowohl in visueller als auch klanglich-auditiver aber sexueller Konnotation und Dimension.