Was nicht erzählt wird, gibt es nicht

Was nicht erzählt wird, gibt es nicht

Es ist nichts weniger als der Ausbruch in ein anderes Leben, den die holländische Schriftstellerin Margriet de Moor 1996 in ihrem Romandebüt «Erst grau dann weiß dann blau» als Motiv gewählt hat. Und zwar nicht in der sattsam bekannten Form vom Mann, der Zigaretten holen geht und nie wiederkommt, sondern von einer Frau, die plötzlich verschwunden ist und zwei Jahre später wieder da ist. Sie steht in der Küche und fragt ihren von der Arbeit heimkehrenden Mann, ob er draußen essen will bei dem schönen Wetter, – so als ob nichts gewesen ist, als ob sie sich erst morgens noch gesehen haben. Der eigentliche Skandal aber ist, dass Magda kein Wort dazu sagt, wo sie gewesen ist.

Ihren Mann Robert hat sie in Kanada kennen gelernt, er ist nach abgebrochenem Jurastudium Maler geworden. Als sie 1963 heiraten, bricht auch sie ihr Studium ab, folgt ihm in seine holländische Heimat. Bald schon besuchen die Beiden Roberts alten Freund Erik. Dessen hochschwangere Frau Nelli steht unmittelbar vor der Geburt und bringt noch in der Nacht Gabriel zur Welt. Das Kind leidet, wie sich schließlich herausstellt, an Autismus. Robert und Magda verlassen Holland nach kurzer Zeit wieder und kaufen in den französischen Alpen einen alten Bauernhof. Magda erleidet dort mehrere Fehlgeburten hintereinander und bleibt schließlich kinderlos. Elf Jahre später kehren sie nach Holland zurück, Robert übernimmt die vor dem Bankrott stehende Firma seines verstorbenen Vaters und wird ein erfolgreicher Unternehmer. Magda gelingt es, zu dem herangewachsenen Gabriel, der inzwischen in einer Behinderten-Einrichtung arbeitet, über dessen Begeisterung zur Astrologie eine enge Vertrautheit herzustellen. Er hat darin beachtliche Kenntnisse erworben, sie interessiert sich ebenfalls dafür und hilft ihm als Übersetzerin bei der Korrespondenz mit namhaften Sternwarten rund um den Erdball.

Der in vier Teile gegliederte Roman wird aus wechselnden Perspektiven erzählt, zunächst in der Ich-Form aus der von Erik. Darin wird das bittere Ende der Geschichte vorweg genommen. Im zweiten Teil wird geschildert, wie der plötzlich einsame Robert mit dem Verlassenwerden umgeht, wie er mit seinem ungewohnten Single-Leben zurechtkommt. Der dritte Teil beleuchtet in vielen Rückblenden das wechselvolle Leben von Magda, die 1938 in Tschechien geboren wurde, den Vater im Krieg verloren hat und mit ihrer Mutter über Berlin und Neapel nach Halifax in Kanada emigriert ist. In filmschnittartig aneinander gereihten Szenen erzählt die Autorin von ihrer radikalen Aussteigerin Magda und deren vergeblichem Versuch einer Selbstfindung. Sie vermischt die Geschehnisse mit vielerlei Metaphern und raffinierter Symbolik zu einem poetischen Bild der Suche nach Liebe, nach Glück und Freiheit. Wobei sie vieles in der Schwebe hält, was dann auch zu vielerlei Interpretationen verleitet, zumal nicht alles wirklich plausibel ist, was da geschildert wird. Die Autorin hat dazu erklärt: «Ich möchte meinen Leser genau in diesen zweideutigen Zustand versetzen, in dem die Grenzen der Wirklichkeit aufgehoben sind».

Dazu gehört insbesondere die provozierende Selbstverständlichkeit, mit der die Romanheldin nicht nur ihre Identitätssuche betreibt, sondern sich auch noch beharrlich darüber ausschweigt. Damit wird von ihr offensichtlich ein Tabu gebrochen, eine zweite Magda, von der man partout nichts weiß, neben der allen wohlbekannten ersten, ist keinesfalls akzeptabel. Und das gilt nicht nur für die Mitmenschen, sondern insbesondere auch für Robert. In einer ergreifenden Szene bei der Überfahrt nach Kanada berichtet Magda von der bevorstehenden Seebestattung eines gerade verstorbenen Babys in einer Pappschachtel. «Erzähl es mir, bat ich das Baby leise. Stimmt es, dass alles erst grau wird, dann weiß, dann blau, und dass man dann zu den Sternen fliegt?» Und als Credo findet sich an anderer Stelle im Roman der Satz: «Was nicht erzählt wird, gibt es nicht». Wie wahr!

Fazit: erstklassig

Meine Website: http://ortaia.de

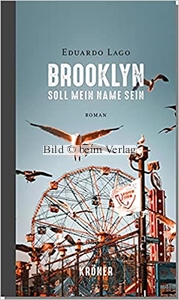

Latein-amerikanischer Existentialismus

Latein-amerikanischer Existentialismus Wahrheit schichtweise

Wahrheit schichtweise Wahrhaftig und ungeniert schnodderig

Wahrhaftig und ungeniert schnodderig Alles ganz normal?

Alles ganz normal?

Wortlos verbunden

Wortlos verbunden Mehr Essay als Roman

Mehr Essay als Roman Politisches Terra incognita

Politisches Terra incognita Das glücklichste Buch

Das glücklichste Buch Kunst als Ersatzheimat

Kunst als Ersatzheimat Irrlichternde Erzählerstimme

Irrlichternde Erzählerstimme

50 Jahre Der Pate. 14. März 1972: Weltpremiere “Der Pate“. Der Pate auch als The Godfather im deutschen Sprachraum bekannt wird 50. Gemeint ist weder die Figur des Vito “Don” Corleone” noch die Romanvorlage, sondern der Film von Francis Ford Coppola, der 1972 veröffentlicht wurde. Der Roman selbst kam wenige Jahre vorher, 1969, auf den Markt. Ein guter Grund für eine Re-Lektüre. “Jeder kennt den grandiosen Film. Nur wenige wissen: Der Film ist so gut, weil die Romanvorlage genial ist. Jetzt zum Wiederentdecken!” So wirbt der Verlag für seine schöne Ausgabe in scharlachrotem Cover. Mit Blutstropfen am Revere.

50 Jahre Der Pate. 14. März 1972: Weltpremiere “Der Pate“. Der Pate auch als The Godfather im deutschen Sprachraum bekannt wird 50. Gemeint ist weder die Figur des Vito “Don” Corleone” noch die Romanvorlage, sondern der Film von Francis Ford Coppola, der 1972 veröffentlicht wurde. Der Roman selbst kam wenige Jahre vorher, 1969, auf den Markt. Ein guter Grund für eine Re-Lektüre. “Jeder kennt den grandiosen Film. Nur wenige wissen: Der Film ist so gut, weil die Romanvorlage genial ist. Jetzt zum Wiederentdecken!” So wirbt der Verlag für seine schöne Ausgabe in scharlachrotem Cover. Mit Blutstropfen am Revere. Der Tod als Programmfehler

Der Tod als Programmfehler Redundanter Lebensgefühls-Roman

Redundanter Lebensgefühls-Roman Kontemplative Hochliteratur

Kontemplative Hochliteratur