Luisa Neubauer ist das Gesicht von Fridays for Future, der „unideologischen Bewegung“, leiteten sie doch ihre Aktivitäten von Studienergebnissen ab. „Wissenschaftliche Bekenntnisse sind das stärkste Argument gegen Klimazerstörung,“ dachten sie.

Luisa Neubauer ist das Gesicht von Fridays for Future, der „unideologischen Bewegung“, leiteten sie doch ihre Aktivitäten von Studienergebnissen ab. „Wissenschaftliche Bekenntnisse sind das stärkste Argument gegen Klimazerstörung,“ dachten sie.

Aber, warum ist FFF verschwunden?

An der Wissenschaft liegt es nicht, und so werden von den Autoren andere Wege gesucht, und gefunden, diese Erkenntnisse bekannter zu machen.

Dazu kommt ein Buch im DIN A4 ähnlichen Format, knapp zweihundert Seiten, mit großflächigen Abbildungen. Die Kapitel werden durch Texte eingeleitet, die in sehr hellem Grau gehalten und für Ältere nicht gut lesbar sind. Umso farbiger sind die Abbildungen.

Die ersten beiden Kapitel beschreiben die Lage, dass weltweit Frühlinge früher beginnen, die Temperaturen ansteigen.

Dass der ökologische Wandel ein komplexeres Geschehen ist, wird im dritten Kapitel eingeleitet: Es ist mehr als der CO2 Anstieg. Lebensräume sind bedroht. Arten sterben. Wie schützen wir unsere Ressourcen, die Böden und das Trinkwasser?

Im Kapitel Gesundheitlicher Wandel wird die Tatsache angesprochen, die sich durch das Werk zieht: Es trifft die Ärmeren stärker. Länder, die am Äquator liegen, sind schon bei einem Anstieg von 1,5° C nicht mehr bewohnbar, andere in deren Nähe werden es bei über 2°C nicht mehr sein. Alle Länder, die deutlich oberhalb des Äquators liegen, ob in Amerika, Europa oder Asien, also die reicheren, bleiben auch dann bewohnbar.

Und wen trifft es hier? Die Ärmeren, die kürzer leben, schlechtere Luft atmen, weniger Parks haben, keine Gärten. Eine Abbildung dazu: Dein Lamborghini schadet meiner Lunge.

Ein gesellschaftlicher Wandel ist gefragt. Dazu ist zu reflektieren, was wir anstreben und was Fortschritt ist. Und: was wer verlieren wird.

Ist unsere Welt die von Hollywood, mit breiten Autospuren, auf denen ein „PS-gestählter Superheld“ dahinbraust? Gerade diejenigen Menschen, die ohne lebensgefährdende Einschränkungen etwas für den Bestand des Planeten tun könnten, genießen diesen Lebensstil und glauben, sie hätten ihn sich verdient.

Gibt es andere Leitbilder? Es geht auch anders. In einer Abbildung werden Popheld:innen bewertet: Batman gehört der Vergangenheit an, Asterix setzt auf Technologien mit geringem Ressourcenaufwand, Lucky Luke hat einen Hauch toxischer Männlichkeit, gepaart mit einer Liebe für Eisenbahn und Empathie. Besser wird es mit Bibi Blocksberg, sie ist klimaneutral und setzt auf Frauen und Pipi sieht Kinder an der Macht, mit PS, aber ohne Auto.

Dann gibt es Vorschläge, wie die Leser: innen sich einbringen können. Die Auswahl ist groß, auf allen Ebenen können Aktivitäten entwickelt werden. Senior: innen können auf Klappstühlen den Eingang einer Bank blockieren. Und neben diesen gut hundert Vorschlägen gibt es nochmal so viele fürs Internet.

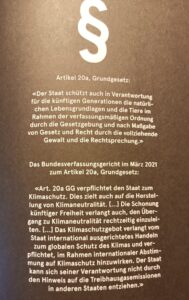

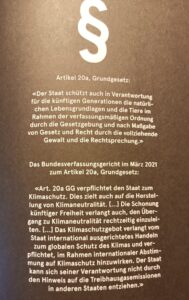

Mein Lieblingskapitel folgt: Politischer Wandel. Auf der einen Seite sind das Grundgesetz und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Klimakrise abgedruckt, auf der anderen die Aussagen aktueller Politiker, schon Bekanntes von Lindner zum Freisein im Auto und Söder zur Bratwurst. Neu war mir das Beste: „Autobahnen sind in Beton gegossene Freiheit“ von Christoph Meyer, FDP von 2024!

Mein Lieblingskapitel folgt: Politischer Wandel. Auf der einen Seite sind das Grundgesetz und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Klimakrise abgedruckt, auf der anderen die Aussagen aktueller Politiker, schon Bekanntes von Lindner zum Freisein im Auto und Söder zur Bratwurst. Neu war mir das Beste: „Autobahnen sind in Beton gegossene Freiheit“ von Christoph Meyer, FDP von 2024!

Die nächsten Kapitel behandeln den wirtschaftlichen und den technologischen

Wandel mit globalen Beispielen.

In der Einleitung steht: „Wir möchten den Blick weiten, für all das, was sich kulturell, technologisch, gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich gerade verändert. Von der Energiegewinnung über die Gesetzgebung hin zu unserer Sprache und unseren Zukunftsträumen. Die Welt ist im Wandel, und das ist eine gute Nachricht.“

Das ist den Autor:innen gelungen.

Gabriele Tergit ist eine anerkannte Journalistin von Gerichtsreportagen und Bestsellerautorin (Käsebier erobert den Kurfürstendamm) im Berlin der zwanziger Jahre, verheiratet mit einem Architekten; nie wären sie auf die Idee gekommen, nach Palästina auszuwandern.

Gabriele Tergit ist eine anerkannte Journalistin von Gerichtsreportagen und Bestsellerautorin (Käsebier erobert den Kurfürstendamm) im Berlin der zwanziger Jahre, verheiratet mit einem Architekten; nie wären sie auf die Idee gekommen, nach Palästina auszuwandern.

Ich lese dieses Buch seit einem halben Jahr und bin noch nicht „durch“. Pro Tag etwa drei Objekte, und manche immer wieder. Was können alles Objekte sein? Annabelle Hirsch erklärt es uns und beginnt mit einen 30 Tausend Jahre alten weiblichen Oberschenkelknochen, der einen verheilten Bruch zeigt.

Ich lese dieses Buch seit einem halben Jahr und bin noch nicht „durch“. Pro Tag etwa drei Objekte, und manche immer wieder. Was können alles Objekte sein? Annabelle Hirsch erklärt es uns und beginnt mit einen 30 Tausend Jahre alten weiblichen Oberschenkelknochen, der einen verheilten Bruch zeigt.

Anfangs dachte ich, das Vorgängerbuch Sapiens, das 25 millionenfach verkauft wurde, müsste ich vor diesem gelesen haben; der Autor bezieht sich gerne darauf. Dann aber überzeugte die Fülle der Beispiele dieses Buches. Diese „kurze Geschichte“ des Historikers hat mehr als sechs hundert Seiten, einhundert davon sind Quellenangaben.

Anfangs dachte ich, das Vorgängerbuch Sapiens, das 25 millionenfach verkauft wurde, müsste ich vor diesem gelesen haben; der Autor bezieht sich gerne darauf. Dann aber überzeugte die Fülle der Beispiele dieses Buches. Diese „kurze Geschichte“ des Historikers hat mehr als sechs hundert Seiten, einhundert davon sind Quellenangaben.

Im Vorwort erklärt Frau Weimann, warum sie, die nie Journalistin, Politikerin oder Wissenschaftlerin war, oder werden wollte, das Buch schrieb: Um die schweigenden Mitbürgerinnen unter uns Älteren dazu zu bringen, Verantwortung für die Erde zu übernehmen. Schon weil sie eine immer größer werdende Wählerschaft darstellen. Und sie sind auch die, die sich nun Fernreisen, Kreuzfahrten leisten. Dass sie besonders viel CO2 emittieren, wird an Beispielen vorgerechnet.

Im Vorwort erklärt Frau Weimann, warum sie, die nie Journalistin, Politikerin oder Wissenschaftlerin war, oder werden wollte, das Buch schrieb: Um die schweigenden Mitbürgerinnen unter uns Älteren dazu zu bringen, Verantwortung für die Erde zu übernehmen. Schon weil sie eine immer größer werdende Wählerschaft darstellen. Und sie sind auch die, die sich nun Fernreisen, Kreuzfahrten leisten. Dass sie besonders viel CO2 emittieren, wird an Beispielen vorgerechnet.

“Whitewashing” heißt es nicht umsonst. Denn die amerikanische Geschichtsschreibung wird als Geschichte der Sieger dargestellt: der Sieg der Weißen. Aber was hätten diese ohne die Schwarzen in ihrem Land erreicht? Michael Harriot deckt den wahren Ursprung des Reichtums der amerikanischen Nation auf. Ein paar Geschichtslektionen wie es wirklich dazu kam.

“Whitewashing” heißt es nicht umsonst. Denn die amerikanische Geschichtsschreibung wird als Geschichte der Sieger dargestellt: der Sieg der Weißen. Aber was hätten diese ohne die Schwarzen in ihrem Land erreicht? Michael Harriot deckt den wahren Ursprung des Reichtums der amerikanischen Nation auf. Ein paar Geschichtslektionen wie es wirklich dazu kam. Kalte Füße. “Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung.” Wer in den Nachkriegsjahren in Mitteleuropa geboren wurde oder aufwuchs, wusste, früher oder später, dass seine Eltern in den Faschismus oder Nationalsozialismus involviert waren. Diese Erkenntnis mag viele unbeantwortete oder unbeantwortbare Fragen ausgelöst haben, nicht nur bei der 1964 geborenen italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri, deren Vater als “Alpini” in der Ukraine kämpfte. Im sog. Russlandfeldzug, der eigentlich eine Ukrainefeldzug war…

Kalte Füße. “Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung.” Wer in den Nachkriegsjahren in Mitteleuropa geboren wurde oder aufwuchs, wusste, früher oder später, dass seine Eltern in den Faschismus oder Nationalsozialismus involviert waren. Diese Erkenntnis mag viele unbeantwortete oder unbeantwortbare Fragen ausgelöst haben, nicht nur bei der 1964 geborenen italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri, deren Vater als “Alpini” in der Ukraine kämpfte. Im sog. Russlandfeldzug, der eigentlich eine Ukrainefeldzug war…

Helene Bubrowski ist mir als häufiger Gast bei Lanz bekannt, wo sie noch nie etwas Dummes gesagt hat, aber an richtigen Stellen lächelt. Das Buch lag in der Stadtbücherei bei Neuheiten, Rezensionen kannte ich nicht, nach der Lektüre eigentlich unverständlich, denn es ist sehr lesenswert.

Helene Bubrowski ist mir als häufiger Gast bei Lanz bekannt, wo sie noch nie etwas Dummes gesagt hat, aber an richtigen Stellen lächelt. Das Buch lag in der Stadtbücherei bei Neuheiten, Rezensionen kannte ich nicht, nach der Lektüre eigentlich unverständlich, denn es ist sehr lesenswert.

Luisa Neubauer ist das Gesicht von Fridays for Future, der „unideologischen Bewegung“, leiteten sie doch ihre Aktivitäten von Studienergebnissen ab. „Wissenschaftliche Bekenntnisse sind das stärkste Argument gegen Klimazerstörung,“ dachten sie.

Luisa Neubauer ist das Gesicht von Fridays for Future, der „unideologischen Bewegung“, leiteten sie doch ihre Aktivitäten von Studienergebnissen ab. „Wissenschaftliche Bekenntnisse sind das stärkste Argument gegen Klimazerstörung,“ dachten sie. Mein Lieblingskapitel folgt: Politischer Wandel. Auf der einen Seite sind das Grundgesetz und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Klimakrise abgedruckt, auf der anderen die Aussagen aktueller Politiker, schon Bekanntes von Lindner zum Freisein im Auto und Söder zur Bratwurst. Neu war mir das Beste: „Autobahnen sind in Beton gegossene Freiheit“ von Christoph Meyer, FDP von 2024!

Mein Lieblingskapitel folgt: Politischer Wandel. Auf der einen Seite sind das Grundgesetz und das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Klimakrise abgedruckt, auf der anderen die Aussagen aktueller Politiker, schon Bekanntes von Lindner zum Freisein im Auto und Söder zur Bratwurst. Neu war mir das Beste: „Autobahnen sind in Beton gegossene Freiheit“ von Christoph Meyer, FDP von 2024!

Der Autor wurde 1954 als „Bauernbub“ in Bayern geboren, in seiner Kindheit erlebt er die Veränderungen der Landwirtschaft, die er dann in den Jahrzehnten seiner journalistischen Tätigkeiten durch investigative Reisen weltweit verfolgte.

Der Autor wurde 1954 als „Bauernbub“ in Bayern geboren, in seiner Kindheit erlebt er die Veränderungen der Landwirtschaft, die er dann in den Jahrzehnten seiner journalistischen Tätigkeiten durch investigative Reisen weltweit verfolgte.

“scum” bedeutet eigentlich Abschaum oder Schmutz. Aber Valerie Solanas machte daraus das Akronym S.C.U.M.: Society for Cutting Up Men. Ihr “S.C.U.M. Manifesto” – so der Originaltitel – schrieb Geschichte, nicht zuletzt, weil dessen Autorin ihre Anliegen kurzerhand selbst in die Tat umsetzte. Sie erschoss am 3. Juni 1968 Andy Warhol.

“scum” bedeutet eigentlich Abschaum oder Schmutz. Aber Valerie Solanas machte daraus das Akronym S.C.U.M.: Society for Cutting Up Men. Ihr “S.C.U.M. Manifesto” – so der Originaltitel – schrieb Geschichte, nicht zuletzt, weil dessen Autorin ihre Anliegen kurzerhand selbst in die Tat umsetzte. Sie erschoss am 3. Juni 1968 Andy Warhol. Was veranlasst uns dazu, jemanden einer Plattform zum Meinungsaustausch zu berauben? Warum bestehen so viele Unstimmigkeiten bei der Definition des Begriffs „Cancel Culture“? Verstößt „Cancel Culture“ tatsächlich gegen den demokratischen Toleranzgedanken? Oder weist gerade die Demokratie gesetzliche Lücken auf, derer sich verschiedene politische Lager mithilfe des Cancelns schamlos bemächtigen? Ist jede Form der Meinungsverweigerung als „Cancel Culture“ klassifizierbar, ist sie jemals gerechtfertigt?

Was veranlasst uns dazu, jemanden einer Plattform zum Meinungsaustausch zu berauben? Warum bestehen so viele Unstimmigkeiten bei der Definition des Begriffs „Cancel Culture“? Verstößt „Cancel Culture“ tatsächlich gegen den demokratischen Toleranzgedanken? Oder weist gerade die Demokratie gesetzliche Lücken auf, derer sich verschiedene politische Lager mithilfe des Cancelns schamlos bemächtigen? Ist jede Form der Meinungsverweigerung als „Cancel Culture“ klassifizierbar, ist sie jemals gerechtfertigt?