Eine „Laudatio auf den Schlaf“ nennt Till Roenneberg seine „Kampfschrift“. Der Professor am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Schlafforscher und Chronobiologe, also ein Erforscher unserer biologischen Uhr. Er beherrscht damit das Thema und möchte Nichtfachleuten Wissen vermitteln. Ob es ihm gelingt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Weiterlesen

Eine „Laudatio auf den Schlaf“ nennt Till Roenneberg seine „Kampfschrift“. Der Professor am Institut für Medizinische Psychologie der Ludwig-Maximilians-Universität München ist Schlafforscher und Chronobiologe, also ein Erforscher unserer biologischen Uhr. Er beherrscht damit das Thema und möchte Nichtfachleuten Wissen vermitteln. Ob es ihm gelingt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Weiterlesen

Archiv

Das Recht auf Schlaf

Die einzige Geschichte

Leidenschaft, Absturz, Rückbesinnung

Leidenschaft, Absturz, Rückbesinnung

In dem neuen Roman «Die einzige Geschichte» von Julian Barnes findet sich ein Motiv wieder, welches schon in «Vom Ende einer Geschichte» für Spannung gesorgt hat, die Liebe zwischen einem jungen Mann und einer Frau, die seine Mutter sein könnte. Hier im Roman zudem auch noch eine Amour fou mit den erwartbaren Folgen für beide, die jedoch nur als Vehikel dient für einen melancholischen Rückblick dieses Mannes auf sein Leben. Womit sich auch der etwas kryptische Romantitel erklärt, denn das Leben des Erzählers stand nun mal völlig unter dem Stern einer einzigen, wahren Liebe, die sein Leben geprägt hat.

Julian Barnes stellt seinem dreiteiligen Roman augenzwinkernd eine Definition Samuel Johnsons von 1755 voraus: «Roman: Eine kleine Geschichte, zumeist über die Liebe». Im ersten Teil berichtet der Protagonist als Ich-Erzähler davon, wie er in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als bindungsarmer junger Mann mit neunzehn Jahren von seinen Eltern zum Eintritt in den Tennisclub gedrängt wurde. Sie erhofften sich, Paul würde dort ein nettes Mädchen zum Heiraten finden. Finden aber tut er stattdessen Susan, seine nette Partnerin im Mixed, in die er sich Hals über Kopf verliebt, eine attraktive Frau Ende vierzig, verheiratet, mit zwei erwachsenen Töchtern. Für ihn, daran zweifelt er keine Sekunde, die Frau fürs Leben. Beide sind erstaunlicher Weise sexuell völlig unerfahren, denn Paul war bisher erst einmal mit einem Mädchen im Bett, und Susans Ehemann war für sie der erste und einzige Liebhaber. Seit der Geburt der jüngsten Tochter hat das Ehepaar keinen sexuellen Kontakt mehr gehabt, sie leben in getrennten Schlafzimmern. Das altersmäßig so ungleiche Paar erlebt nun eine sexuell erfüllte, rauschhafte Liebe, die in dem kleinen Vorort von London schnell als Verstoß gegen die Konventionen geahndet wird, indem man sie aus dem örtlichen Tennisclub ausschließt, was einer öffentlichen, gesellschaftlichen Ächtung gleichkommt. Schließlich verlässt Susan ihren Mann und zieht in der Londoner City mit Paul zusammen, sie kauft dort ein kleines, bescheidenes Häuschen, in dem die beiden glücklich miteinander leben.

Im zweiten Teil trübt sich das Glück, als Paul entdeckt, dass Susan eine Trinkerin geworden ist. Der Erzähl-Modus wechselt in die Du-Form und bezieht den Leser dadurch sehr unmittelbar mit ein in die Gedankengänge des Helden. Er sucht Rat bei der lebensklugen besten Freundin von Susan, gibt sich alle Mühe, mit Susans Alkoholsucht umzugehen, kann aber das Abrutschen in den Sumpf des Alkoholismus nicht abwenden, der schließlich zur Demenz führt. Im letzten Teil des Romans werden in der mehr distanzierten dritten Person die Jahre nach der Trennung erzählt, in denen sich der lebenslang alleinlebende, alternde Paul zwar immer noch fest an Susan gebunden fühlt, die er aber in der Psychiatrie «abgegeben» hat und die ihn schon lange nicht mehr erkennt. Julian Barnes breitet all die Gedanken vor dem Leser aus, die ihm zum Thema Liebe und Lebenssinn wichtig erscheinen, eine philosophische Tour d’Horizon geradezu. Die Romanform wechselt dabei zunehmend von der eher kontemplativen zur essayistischen Erzählweise, die dann furchtlos abtaucht in ungeahnte seelische Tiefen, ohne unmittelbaren Bezug mehr zum eigentlichen Thema zu haben, der einzigartigen, tragischen Liebesgeschichte von zwei in jeder Hinsicht durchschnittlichen Menschen.

Wie immer bei Julian Barnes ist sein dreiteiliger Roman um Leidenschaft, Absturz und Rückbesinnung raffiniert aufgebaut und glänzend erzählt, hier allerdings in einem analytisch unterkühlten, gleichwohl aber recht sentimentalen Stil. Die Protagonisten bleiben ziemlich blutleer, graue Figuren ohne Kontur, – Kalkül vermutlich, um erzählerisch Abstand zu gewinnen von ihnen. Denn mit der Frage «Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden?» wird klar, worum es dem Autor im Grunde wirklich geht.

Fazit: lesenswert

Meine Website: http://ortaia.de

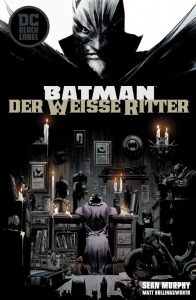

Batman: Der weiße Ritter

Joker gegen Batman einmal anders (Variantcover)

Der Ausnahmekünstler Sean „Punk Rock Jesus“ Murphy bestritt sowohl die Zeichnungen als auch die Story dieses außergewöhnlichen Batman-Abenteuers in der Reihe Black Label, das vergeblich Vergleiche sucht. Der Joker nennt sich hier Jack Napier, eine Referenz an den ersten Batman Film, aber auch Harley Quinn und die Ex-Psychiaterin Harleen Quizel haben aufsehenerregende Auftritte in dieser ganz besonderen Geschichte um den dunklen Ritter. Und wer ist nun dieser „weiße Ritter“?

Joker und Batman: Yin und Yang

Das Kinn von Murphys Batman hat einige Kanten und genauso widerwillig hört sich der Superheld ex machina die Reden seines Widersachers Joker an, wenn dieser um ihn wirbt. Schließlich seien sie längst so etwas wie ein „Pärchen“ und diese würden sich auch streiten: „Wir sind ein Team, Bats! Das ist unsere Dynamik. Fehlt nur der Versöhnungssex.“ Das wäre dann wohl der Faustkampf der beiden, der ist allerdings auch nicht jugendfrei. Blutig und erbarmungslos sind ihre Begegnungen und der Joker beteuert, dass er Gotham ursprünglich eigentlich nur zum Lachen bringen wollte, er wohl aber einfach ein schlechter Komiker sei. Selbstzweifel und Selbstkritik: das kennt man normal nur von den Guten.

Der weiße gegen den dunklen Ritter (Variantcover)

Der weiße gegen den dunklen Ritter

Und tatsächlich dreht Sean Murphy die klassische „Liebesgeschichte von Joker und Batman“ komplett um, denn als Jack Napier tut der Joker erstmals Gutes, verbündet sich mit den Bewohnern der Slums von Backport und baut Bibliotheken. Denn er will Batman mit seinen eigenen Waffen schlagen. Auch er ist schließlich ein Vigilante und ohne ihn würde es die ganzen Superverbrecher vielleicht gar nicht geben. Selbst Commissioner Gordon ist von der Wandlung des Saulus zum Paulus begeistert und will Jack Napier Glauben schenken.

Batman, der Narzisst

„Du bist ein Narzisst, der an Dysthymie und einer schizoiden Persönlichkeitsstörung leidet“ attestiert dem Joker hingegen seine Gespielin und Ex-Psychiaterin Harleen Quizel, die sich alsbald als Neo Lady Joker bewähren will. Als auch noch Nightwing und Ex-Robin sich dem GTO Anti-Terrorkommando anschließen, ist Batman plötzlich (fast) ganz allein. Aber auch Geheimnisse über die Wayne Familie kommen ans Tageslicht. Das Ende von Batman alias Bruce Wayne? Mitnichten.

Tatsächlich eine der großartigsten Batman-Storys aller Zeiten.

Sean Murphy

Batman: Der Weisse Ritter Softcover

2019, Softcover, 220 Seiten

Storys: Batman: White Knight 1-8

22,00 €

Erinnerungen an Kurt Cobain

Erinnerungen an Kurt Cobain

Erinnerungen an Kurt Cobain: 25 Jahre nach seinem selbstgewählten Freitod am 5. April 1994 ist der Sänger der Band Nirvana, der es gelang Punk mit Metal und Rock zu verschmelzen immer noch in aller Munde. Gerüchte über seinen Selbstmord, die ihn gerne auch als Mord darstellen, sind seither ebenso wenig verstummt, wie Schuldzuschreibungen an seine Frau Courtney Love, die gerade nach dem Tod Kurts ihre erste Platinplatte verbuchen konnte. Titel: Live through This.

Kurt oder Kurtney?

Nur eine Woche nach Kurts Freitod – am 12. April – erschien die Platte von Courtney’s Band Hole und stürmte die Charts. Natürlich ist ein Zusammenhang zwischen den Ereignissen völlige Spekulation, denn sowohl der zufällig passende Titel als auch der Veröffentlichungstermin waren lange vorher schon geplant. Danny Goldberg, der lange Zeit Nirvana managte und noch immer ein gutes Verhältnis zu Courtney Love hat, weist alle Gerüchte über eine angebliche Schuld Courtneys am Selbstmord Kurts aufs Schärfste zurück. Aber jeder der die beiden kannte, weiß auch, dass sie es war, die ihn zum Heroin brachte und auch in der Band und deren Umkreis den Spitznamen Yoko nicht unverdient bekam. Hätte sie die „Beatles der Neunziger“ ebenso auseinandergebracht wie Yoko Ono zuvor die originalen Beatles?

Kurt vs. Boddah

Danny Goldberg beschreibt Kurt Cobain, als einen Menschen, der immer genau wusste was er tat und alles stets gut plante, was ihm vorschwebte. Auch die Zukunft der Band hätte Kurt genau kontrolliert. Als er nach dem Erfolg von Nevermind die Songschreibertantiemen alle für sich reklamiert und nunmehr drei Millionen Dollar pro Jahr mehr Geld bekam als Krist und Dave, steckte vielleicht ebenso Courtney dahinter? War sie nicht nur die Yoko, sondern sogar die Nancy Spungen von Nirvana? Natürlich ist jeder für sein Leben selbst verantwortlich. Der sensible und politisch korrekte Kurt, der stets gegen Machos und Männlichkeit Partei ergriff und Frauen immer verteidigt, war vielleicht zu labil, den Druck, der auf ihm lastete, zu ertragen. Jedenfalls hatte er immer viel Humor bewiesen und sich durch Freundlichkeit gegenüber seinen Mitmenschen ausgezeichnet. Ganz ohne Starallüren. Aber manchmal verkroch auch er sich in ein Loch und war unerreichbar. Und Boddah gewann am Ende.

Danny’s Erinnerungen an Kurt

Danny Goldberg’s flammender Appell, sich von Drogen fern zu halten, da sie alle Gute in einem Menschen zerstören, kann also nur applaudiert werden, denn das ist wohl die einzige Lehre, die man aus so einem verschwendeten Leben wie das Cobain’s ziehen kann. So schade. Als Quellen für seine Biographie verwendete Goldberg Fax-Nachrichten, Memos und Briefe, die Kurt ihm während ihrer vierjährigen Zusammenarbeit geschickt hatte und seine eigenen Erinnerungen, zahlreiche Gespräche mit den Schlüsselfiguren in Cobain’s Leben – mit Musikerkollegen, Familienmitgliedern sowie Medienvertretern.

Danny Goldberg

Borchardt, Kirsten (Übersetzung)

Erinnerungen an Kurt Cobain

1.Auflage April 2019, 296 Seiten, Broschur

21,5 x 14

ISBN 978-3-85445-662-9

22,00 EUR

Babel

Wenn Lesen zur Qual wird

Wenn Lesen zur Qual wird

Nach zwei Gedichtbänden hat die deutsche Altorientalistin und Ethnologin Kenah Cusanit ihren ersten Roman unter dem Titel «Babel» veröffentlicht, der es auf Anhieb unter die fünf Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2019 geschafft hat. Als interessantes Sujet hat sie dafür, – bei ihrem wissenschaftlichen Hintergrund naheliegend -, die Grabungen des Archäologen und Architekten Robert Koldewey im Jahre 1913 in Mesopotamien gewählt. Ein Forscher, der zu Unrecht im Schatten Heinrich Schliemanns stehend mit dem titelgebenden biblischen Babylon nicht weniger als die Wiege der monotheistischen Religionen ausgegraben hat, die erste Großstadt der Antike, Ort eines zivilisatorischen Aufbruchs, der weit über den Orient hinaus reichte.

Der Protagonist blickt gedankenverloren, auf der Fensterbank seines Arbeitszimmers liegend, auf den Euphrat, der träge an den Ruinen Babylons vorbeifließt. Koldewey hat Schmerzen, er vermutet nach Lektüre eines medizinischen Fachbuchs eine Blinddarmreizung und verordnet sich selbst Rizinusöl zur Linderung. Schon auf der ersten Seite des Romans finden sich all die Stichworte, die den Leser freudig einstimmen auf die archäologische Thematik. Der in der Bibel erwähnte Nebukadnezar II nämlich, Ischtartor, Prozessionsstraße, Palast, – und der berühmte biblische Turm natürlich. Als bekannteste Funde, um nicht zu sagen räuberische Ausbeute, der deutschen Grabungsarbeiten jener Zeit sind heute im Pergamon-Museum in Berlin das Ischtartor und die Prozessionsstraße zu sehen. In mehr als 500 Kisten stapeln sich im Hof des Grabungsgebäudes farbige Reliefziegel zum Abtransport nach Deutschland, der orientvernarrte Kaiser Wilhelm II fördert die Grabungen großzügig, man steht im Wettbewerb mit Engländern und Franzosen um die Ehre als erfolgreichste Expedition im Zweistromland. Argwöhnisch beobachtet das Osmanische Reich die Ausländer bei ihrer merkwürdigen Obsession für die tief im Wüstensand versunkenen Ruinen, die Grabungsarbeiten werden allzu oft durch bürokratische Hürden behindert. Auf eine Genehmigung muss man da zuweilen schon mal fünf Jahre warten, alles ist orientalisch umständlich und kleinlich reglementiert.

Akribisch listet die Autorin in ihrem Roman viele Details der mühevollen Grabungen auf, schickt die Leser durch die freigelegten Strassen und Plätze der für antike Verhältnisse riesigen, biblischen Stadt. In die praktische, rein mechanische Tätigkeit des Ausgräber-Teams mit all den aus der Heimat angeforderten Berichten und den oft unsinnigen Anordnungen der preußischen Museumsverwaltung werden umfangreiche kritische Reflexionen über die biblische Geschichte eingeflochten. Deren Wahrheitsgehalt wird mit jeder neuen Entdeckung immer deutlicher widerlegt. Im politischen Ränkespiel zwischen den beteiligten Nationen der Ausgräber und den sich neu formierenden Staaten in dieser Region kommt der unkonventionellen englischen Forschungsreisenden Gertrude Bell eine wichtige Vermittlerrolle zu. Als geschickte politische Strippenzieherin verdankt Koldewey ihr letztendlich, dass nach Ende des Ersten Weltkriegs seine über 500 Kisten als Trophäe mit dem Schiff heil nach Deutschland gelangen und damit seinen Entdeckerruhm begründen. Zu einer Begegnung der Beiden kommt es trotz entsprechender Ankündigungen im Roman jedoch nicht.

In seiner Überfülle an archäologischen Details und theologischen Reflexionen kommt das Narrative eines Romans hier entschieden zu kurz, man liest ein amüsant angereichertes, rhapsodisch angelegtes Sachbuch, kein stilistisch gelungenes – und schon gar nicht buchpreiswürdiges – Werk der Belletristik. Dafür ist es viel zu uninspiriert geschrieben, handlungsarm, teilweise sogar unlogisch, es fehlt ein roter Faden. Zudem ist es oberlehrerartig belehrend und kaum unterhaltend, seine Figuren bleiben völlig konturlos, die anfänglich so vielverheißende Lektüre gerät auch durch ihre unerträglich vielen Wiederholungen sehr schnell zur öden Lesequal.

Fazit: miserabel

Meine Website: http://ortaia.de

Der traurige Gast

Als Leser in der Titelrolle

Als Leser in der Titelrolle

Mit «Der traurige Gast» spielt der neuen Roman von Matthias Nawrat im Titel auf das Gedicht «Selige Sehnsucht» an, das zu den «geheimnisvollsten der lyrischen Gedichte Goethes» gehört und interpretatorisch einige Schwierigkeiten bereitet. Dieser Roman stellt seine Leser in gleicher Weise vor Probleme, auch hier ist eine Hürde der Gelehrsamkeit zu überwinden, um an seinen poetologischen Kern vorzustoßen und sich an dem Erzähltalent seines Autors erfreuen zu können, der darin kühn nichts Geringeres als den Weltschmerz thematisiert.

In drei Teilen mit vielen kurzen Kapiteln erzählt der Autor getreu dem Goetheschen Sinnspruch «Stirb und werde!» von der Krise des Subjekts in der Gegenwart, man schreibt das Jahr 2016. Der in Berlin wohnende Ich-Erzähler, Schriftsteller natürlich, autofiktional geprägt also, gehört dem Typus des Flaneurs an, er streift aufmerksam beobachtend durch die Großstadt, in die es ihn nach seiner Emigration aus Polen über einige Zwischenstationen schlussendlich verschlagen hat. Man erfährt kaum etwas über ihn, er ist verheiratet, kinderlos und lebt von seiner Schriftstellerei, scheint sich aber in einer Art Schreibblockade zu befinden, denn er hat alle Zeit der Welt zu Streifzügen durch die Metropole. Diese Figur fungiert als überwiegend zuhörender Gesprächspartner, als lethargischer Stichwortgeber zumeist für die eigentlichen Protagonisten, deren erste die Architektin Dorata ist, eine faszinierende, äußerst skurrile Intellektuelle. Sie stammt wie der namenlose Ich-Erzähler aus dem polnischen Opole, und der eigentliche Grund ihres Zusammentreffens, die Umgestaltung seiner Wohnung nämlich, tritt sehr schnell völlig in den Hintergrund, wird schließlich vollends vergessen. Denn Dorata, die kaum noch aus dem Haus geht und ihren Stadtteil niemals verlässt, erzählt mehr oder weniger ihr ganzes, ereignisreiches Leben, berichtet von den philosophischen Erkenntnissen, zu denen sie mit den Jahren gekommen ist. Überraschend endet dieser erste Teil abrupt mit ihrem Suizid.

In einer Art Zwischenspiel werden dann im zweiten Teil «Die Stadt» sensibel erfasste Gegenwartserlebnisse und Alltagsbetrachtungen beschrieben, bevor unter der Überschrift «Der Arzt» im dritten Teil mit Dariusz wieder eine Person im Fokus steht, ein Chirurg, dem wegen Alkoholismus die Approbation entzogen wurde und der nun als Kollege des Ich-Erzählers an einer Tankstelle arbeitet. Mit ihm erweitern sich auch die geografischen Radien der Geschichte, er erzählt nämlich in einem weiten Bogen von seiner Reise auf den Spuren seines in Mexico bei einem Badeunfall umgekommenen Sohnes. In viele dieser der Erinnerung gewidmeten, allzu eintönig monologisch erzählten Abschnitte baut Matthias Nawrat immer wieder die Gegenwart mit ein, und zwar in Form von kurzen Alltagsbegebenheiten im geradezu sezierend scharfen Blickfeld seines emphatischen Helden.

Es ist ein weites Feld, das da bearbeitet wird, denn Leben und Tod sind die großen Themen. Dabei wechseln sich das Schicksal der Kreatur und seine deprimierende Bedeutungslosigkeit angesichts der Geschichte mit dem belanglos Alltäglichen ab. Letzteres wiederum ist allenfalls für das Individuum selbst relevant, das schlussendlich aber auch nichts anderes ist als kompliziert zusammengesetzte, belebte Materie, deren Aggregatzustand jederzeit wandelbar ist, «Asche zu Asche, Staub zu Staub». Die philosophische Vermischung von Einzelschicksalen mit der historischen Wirklichkeit insbesondere der Immigranten ergeben in diesem Roman ein Bild der Gegenwart, dessen erschreckende Brüche ebenso unvermeidbar erscheinen wie rätselhaft. Als Identitätssuche angelegt scheitert er jedoch, weil er zu viel auf einmal will und sich im Geäst seiner ambitionierten Reflexionen hoffnungslos verheddert. Und so ist der Leser bei seiner Lektüre insoweit auch nur «der traurige Gast», wird aber gut unterhalten und zuweilen sogar kognitiv bereichert.

Fazit: lesenswert

Meine Website: http://ortaia.de

Die gruseligsten Orte in München. Schauergeschichten

„Die gruseligsten Orte in München“ betitelt der Gmeiner Verlag eine Anthologie mit Schauergeschichten über die bayerische Hauptstadt. Der unbedarfte Rezensent preußischer Provenienz vermutet eine „Third Reich Tour“ und einen Besuch jener Keller, in denen brauner Geist die Hirne vernebelte. Er denkt vielleicht auch an einen Besuch in der CSU-Parteizentrale, doch das Buch beleuchtet München finstere Seiten weniger politisch als historisch. Weiterlesen

„Die gruseligsten Orte in München“ betitelt der Gmeiner Verlag eine Anthologie mit Schauergeschichten über die bayerische Hauptstadt. Der unbedarfte Rezensent preußischer Provenienz vermutet eine „Third Reich Tour“ und einen Besuch jener Keller, in denen brauner Geist die Hirne vernebelte. Er denkt vielleicht auch an einen Besuch in der CSU-Parteizentrale, doch das Buch beleuchtet München finstere Seiten weniger politisch als historisch. Weiterlesen

Was habe ich gelacht

Subversives Narrativ

Subversives Narrativ

Er schreibe nicht für ein großes Publikum, hat der argentinische Schriftsteller César Aira, ewiger Nobelpreis-Kandidat, in einem Interview geäußert, und so ist denn auch sein Roman «Was habe ich gelacht» eher etwas für literarische Gourmets. Sein Œuvre besteht unter anderem aus Dutzenden von Kurzromanen, davon schreibt er mehrere pro Jahr, immer nach dem Motto: Hundert Seiten sind genug. Wobei auch der vorliegende Band einem literarischen Genre kaum eindeutig zuzuordnen ist, er enthält einerseits Elemente des Essays, ist andererseits zum Teil aber auch eindeutig surrealistisch. César Aira wird im Klappentext als «Ausnahmeautor» bezeichnet, von «weltliterarischer Größe», – und das stimmt hier ausnahmsweise tatsächlich mal, es sind keine lediglich umsatzfördernde Werbephrasen!

«Mit unwirschem Bedauern höre ich Leser zu mir sagen, sie hätten bei meinen Büchern ‹gelacht›, und muss mich bitter über sie beklagen», heißt es gleich im ersten Satz des autofiktionalen Kurzromans. Und der Ich-Erzähler fügt ergänzend hinzu, «dass mir derartige Kommentare meine schriftstellerische Existenz vergällt haben». Denn Lachen in der Literatur «als obligatorische Coda aller Erzählungen» sei ihm ein Graus. Dieses Lamento zieht sich über viele Seiten dahin, zeitlich beginnend in der Jugend des Autors im Kreise seiner Clique, der er in Pringles, einer Kleinstadt im Süden der Provinz Buenos Aires, angehört. Mit vielen Anekdoten angereichert erzählt er von deren ungeschriebenen Konventionen und von seinem Außenseiter-Status. Er versucht die Mechanismen zu verstehen, die ihn zum Spielverderber in diesem Kreis werden ließ, aber auch sein Desinteresse an den eher lethargischen Freunden. Wenn er beharrlich fragend alles über sie erfahren hat, sind sie als Quelle für ihn quasi «ausgebrannt», – dem Spion gleichend, der nichts Neues mehr zu berichten weiß.

César Aira schildert in einem virtuosen Mix aus Realität und Fiktion, wie sein Alter Ego im Buch Spaß rezipiert, wobei sein Humor ausgesprochen unterschwellig angelegt ist. Außer der von seinem Großvater gegründeten Fliesenfabrik, die den Ort ökonomisch prägte, habe sich dort noch nie ein Betrieb längere Zeit gehalten. «Pringles war für Firmen ein Fluch», – Seldwyla lässt grüßen! Eine Freundin foppt den arglosen jungen Mann, als sie ihm von ihrer weitverzweigten Verwandtschaft in Buenos Aires erzählt, wo er studieren will. Dabei kommt sie vom Hundertsten ins Tausendste, die Aufzählung ihrer Großsippe dort erstreckt sich über mehrere Seiten des Romans und listet dabei fast sämtliche gebräuchlichen Vornamen Argentiniens auf. Es gibt auch mystische Szenen, im riesigen Park der Fabrikantenvilla des Großvaters taucht des Nachts öfter mal Sylvia auf, eine nur undeutlich sichtbare Frauengestalt, die «um Mitternacht ihr gräusliches Gelächter» auszustoßen beginnt. Als der Vater dem Spuk nachgehen will, wird er am nächsten Morgen mit gebrochenem Genick am Grund einer Schlucht gefunden. Nach dem Studium ist der Protagonist in Buenos Aires hängen geblieben und wohnt vierzig Jahre später immer noch in der kleinen Wohnung, die seine Mutter ihm zum Studienbeginn geschenkt hatte. «Und da ich nie auf Reisen gehe oder in Urlaub fahre, kann ich mit dem interessanten Rekord prahlen, nicht einen einzigen Tag, keine einzige Nacht außerhalb dieser zwei Zimmer verbracht zu haben». Sein Bewegungsradius betrage gerade mal zwei, drei Straßenzüge um seine Behausung herum. «Meine Blase ist von der Größe einer Linse, alle fünf Minuten muss ich pinkeln, und das kann ich nirgendwo anders als in meinem Bad».

Das «gottverdammte Lachen» erweist sich letztendlich also als doppelbödig, ist nichts anderes als Satire, was man durch diverse eingestreute, melancholische Szenen leicht überlesen kann bei einem derart subversiven Narrativ. Besonders hat mir die Schlüsselloch-Perspektive gefallen, mit der César Aira seinen Lesern beim Schreiben erhellende literarische Einblicke gewährt.

Fazit: erfreulich

Meine Website: http://ortaia.de

Mit einem Becher Süßholzlikör

„Irgendwo ein Haus aus Lehm/den ich aus Träumen hob“ …

Die Schönheit der Bildsprache Jonathan Perrys steht quer zur gewohnten Gegenwartslyrik, die vor Hässlichkeit, Nonsens, Negativschmalz und Verfallshysterie nur so dahin trieft.

Auch Perrys Gedichte kreisen um Vergänglichkeit, den Wandel, aber finden leichten Halt in ihm. Im Wechsel der Jahreszeiten (Perry ist leidenschaftlicher Rezipient japanischer Poesie), im zyklischen Denken, besser: Fühlen. Wie zartes, erstes Grün sprießen zwischen dem Humus des Laubs und des Verfalls seine Worte aus dem Mutterboden. Aus der Erde. Deren ausgewiesener Sohn er ist. Wie er Freund der Flüsse ist (seinen nächsten nennt er respektvoll „Steineschlichter“), und Liebhaber der Wiesen. So zart lesen sich seine Gedichte: als streifte einen der Flügelschlag eines Schmetterlings. Doch zugleich ahnt man den Berg, die Almwiese, von welcher dieser aufstob.

Er ist „verschwistert mit den Wasserwesen, Algen“ (wie er in einem „Pappelblatt“ schrieb), schöpft aus der Natur sein feines Repertoire, ohne Angst als unintellektuell zu gelten, weil er nicht im fühllosen Trott der Zeit mithechelt. Mond und Sonne scheinen auf den leisen, verschlungenen Pfaden, auf denen seine Sprache mäandert. Einer Sprache, welche der modernen Angekränkeltheit und Dekadenz wohltuend entbehrt.

„der Bachstelze gleich/über den Fluss/schwingt sich mein Blick/ans Ufer/wie sie/ beginnt/vor Freude zu wippen –/wie ich!“

Jonathan Perry: „Mit einem Becher Süßholzlikör”; edition sonne und mond, 2019; Paperback, 88 Seiten; ISBN: 978-3-950344-8-8

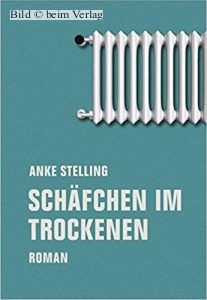

Schäfchen im Trockenen

Nervige Verfemung der Realität

Nervige Verfemung der Realität

Selten treffen Romane so authentisch den Nerv der Zeit wie «Schäfchen im Trockenen» von Anke Stelling, dem geradezu prophetisch ein Thema hinterlegt ist, welches die Politik jahrelang verschlafen hat, die Wohnungsnot in den urbanen Zentren nämlich. Als bisher größter Erfolg wurde der im Bezirk Prenzlauer Berg in Berlin lebenden Schriftstellerin dieses Jahr dafür der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen als ein «scharfkantiger, harscher Roman, der wehtun will und wehtun muss», wie die Jury in ihrer Begründung schwärmt. Und die Autorin bestätigt im Interview: «Während meines Studiums wurde mir ein grausamer Blick bescheinigt». Wie schon in ihrem Inzest-Roman «Fürsorge» scheut sich Anke Stelling jedenfalls nicht, ausgesprochen brisante Themen anzupacken, hier im Roman ist es, vor dem Hintergrund zunehmend unbezahlbar werdender Mieten, die prekäre Situation vieler Künstler, die eben nicht ihre «Schäfchen im Trockenen» haben.

Dieser sozialkritische Gegenwartsroman wird aus der Ich-Perspektive einer erfolglosen, der Autorin in vielen Aspekten ähnelnden Schriftstellerin erzählt. Die versucht ihrer 14jährigen Tochter Bea immer wieder zu erklären, wie schwierig weibliche Selbstverwirklichung ist in einer extrem ungerechten Klassengesellschaft, ein Versuch quasi, sie damit abzuhärten gegen die Zumutungen des Lebens. Resi, deren Name sich auf die Parrhesie beziehe, die Redefreiheit der gesellschaftlich Unterprivilegierten, wie die Autorin erklärt hat, Resi also lebt mit ihrem Mann und ihren vier Kinder – na wo schon?- im Prenzlauer Berg natürlich, in einer bezahlbaren Altbauwohnung, die ihr jedoch zum Jahresende gekündigt wurde. Grund dafür war ein Buch, in dem sie ihrer alten, vom harmonischen Zusammenleben in einer neuen Art städtischer Großkommune schwärmenden, wohlhabenden Clique fast bösartig ihre diversen Lebenslügen vorhält. Ein Einlenken dem verärgertem altem Kumpel gegenüber, von dem sie einst die billige Wohnung als Untermieter bekommen hatte, kommt für sie nicht infrage. Ihre gut ein Dutzend Freunde sind nach Heirat und Kinderkriegen reihenweise aus den sozial-schwärmerischen Jugendträumen in die neoliberale Realität der wohlstandsverwahrlosten Spaßgesellschaft zurückgekehrt und erfreuen sich unbekümmert der selbsterworbenen oder ererbten Pfründe. Resi hingegen sieht mit Grausen unaufhaltsam den sozialen Abstieg auf sich zukommen, einen Umzug nach Marzahn bestenfalls, für sie geradezu Synonym eines vom Prekariat besiedelten, tristen Plattenbau-Stadtteils am Rande Berlins, – in ihren schlimmsten Albträumen droht aber auch die Obdachlosigkeit der sechsköpfigen Familie.

Anke Stelling erweist sich als rigorose Desillusionistin, die Bitternis ihrer Protagonistin richtet sich, für mich überraschend ehrlich, vor allem auf die stressige Aufzucht ihrer viel zu großen Kinderschar. Immer wieder stellt die überforderte Resi sich die Frage, wie sie als dauerhaft in finanziellen Schwierigkeiten lebende, bis dato erfolglose Schriftstellerin, mit einem einkommenslosen Künstler als Ehemann auch noch, gleichwohl vier Kinder in die Welt setzen konnte. In einer collageartigen Erzählung aus diesem Milieu sind Alltagsszenen, Kindheitserinnerungen, Briefentwürfe, Albträume und Selbstgespräche der Protagonistin fragmentarisch recht sprunghaft aneinandergereiht. Sie zeichnen das beklemmende Bild einer total isolierten, entfremdeten Frau Mitte vierzig, die verschärfte Spielart einer Midlife-Crisis.

Auch wenn man, wie die Autorin selbst, davon überzeugt ist, dass jede Wahrheit dem Menschen zumutbar ist, dürfte auch dem geduldigsten Lesern die gebetsmühlenartige Wiederholung immer gleicher Kritik, der ständige Protest gegen die Zumutungen des Alltags, gehörig auf den Geist gehen. Bei mir war es letztendlich so, dass ich dieses Traktat inhaltlich zwar bejaht, erzählerisch aber nach einiger Zeit nur noch verflucht habe als penetrante, auf Dauer nervige Verfemung der Realität.

Fazit: miserabel

Meine Website: http://ortaia.de

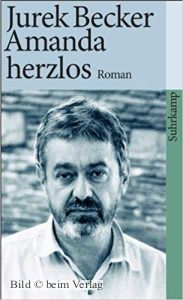

Amanda herzlos

Einakter und Unrechtsstaat

Einakter und Unrechtsstaat

Der letzte Roman von Jurek Becker mit dem Titel «Amanda herzlos», erschienen 1992, ist zeitlich kurz vor dem Fall des Eisernen Vorhangs angesiedelt. Wie immer beim Autor des berühmten Romans «Jakob der Lügner» ist auch hier seine ureigene literarische Methode deutlich zu erkennen, nämlich selbst außerordentlich ernste Sujets «komödienähnlich» zu bearbeiten, wie er selbst es formuliert hat. Ironie und Komik wären der von ihm präferierte Ton, das habe möglicherweise auch was mit Unterhaltsamkeit zu tun. Dieser Roman ist thematisch eindeutig mehr ein Liebesroman als ein DDR-Roman, die Probleme beim Zusammenleben beider Geschlechter werden aus verschiedenen Perspektiven umfassend und mit analytischem Blick beschrieben. Dass dabei ein ebenso totalitäres wie dümmliches, ungeliebtes politisches System den Hintergrund liefert, ist dem Dissidenten Jurek Becker als Motiv erkennbar ebenfalls wichtig. Eine Pointe seiner Geschichte besteht schließlich genau darin, dass die am Ende, nach schikanösem Papierkrieg vieler beteiligter Behörden, endlich genehmigte Ausreise der Protagonistin Amanda in die Bundesrepublik Deutschland kurz vor dem Mauerfall erfolgt, – man hätte nur zu warten brauchen, aber wer konnte das schon voraussehen?

In dem dreiteiligen Roman erzählen drei Männer jeweils aus der Ich-Perspektive über ihre Ehefrau beziehungsweise Lebenspartnerin Amanda, der das Wort «herzlos» anhängt, – zu Recht nach dem Urteil von zwei der Männer, die über sie berichten. Sie ist eine Schönheit, rätselhaft wie eine Sphinx, hat ihr Studium abgebrochen, hat schriftstellerische Ambitionen und ist gleichermaßen intelligent wie wortgewandt. Mit ihrem Ehemann, dem Ostberliner Sportreporter Ludwig Weniger, hat sie einen kleinen Sohn. Ludwig ist ein notorischer Fremdgänger, er hatte sogar mit ihrer einzigen Freundin eine leidenschaftliche Affäre. Das Paar hat sich auseinandergelebt, sie sind voller Misstrauen gegeneinander und wollen sich scheiden lassen, dieser erste Romanteil beschreibt die Phase vor der Scheidung aus Ludwigs Perspektive. Im Mittelteil erzählt der Schriftsteller Fritz Hetmann von seinem Zusammenleben mit Amanda, wobei Jurek Becker eine narrativ raffinierte Geschichte-in-der-Geschichte konstruiert. Fritz hat während der Jahre mit Amanda eine Novelle über sein zunehmend schwieriger werdendes Zusammenleben mit Amanda geschrieben. Die ist ihm aber durch Sabotage – von ihr angestiftet, wie er vermutet – von der Diskette gelöscht worden. Da er keine Kopie hat, erzählt er die Novelle nun aus dem Gedächtnis nach, wobei er immer wieder virtuos die erinnerte Novelle und seinen aktuellen Bericht miteinander vermischt. Als Amanda sich im dritten, tagebuchartig erzählten Teil schließlich Hals über Kopf in Stanislaus Doll verliebt, einen westdeutschen Rundfunk-Korrespondenten in Ostberlin, und Fritz daraufhin verlässt, steuert diese dritte Liebesgeschichte auf eine Ehe zu.

Dieser Eheschließung steht jedoch im Wege, dass sie politisch quasi eine Mischehe darstellt, Ost mit West, mit dem feindlichen Ausland also, was vom Staat natürlich genehmigt werden muss. Und dafür wäre auch noch Amandas Ausreise nach Westdeutschland zu beantragen, denn ihr Zukünftiger wurde von seinem Chef nach Hamburg zurückbeordert. In all diesen Liebes- und Paarturbulenzen beherrscht der DDR-Alltag in seiner politischen Verlogenheit natürlich immer wieder die Szene, – die Stasi ist allgegenwärtig.

All das wird mit einem ironischen Unterton in einer fast schon kargen Sprache erzählt, wobei der Humor von Jurek Becker sich durch seine Beiläufigkeit auszeichnet, er ist nie aufgesetzt. So spricht Amanda zum Beispiel vom «Einakter» und meint damit das in der Regel nicht zu zwei Liebesakten hintereinander fähige Glied ihrer Liebhaber. Herzlos ist Amanda, weil sie ihre Männer nicht nur physisch bespöttelt, sondern vor allem psychisch demaskiert, – und den Unrechtsstaat, den sie verachtet, gleich mit dazu!

Fazit: erfreulich

Meine Website: http://ortaia.de

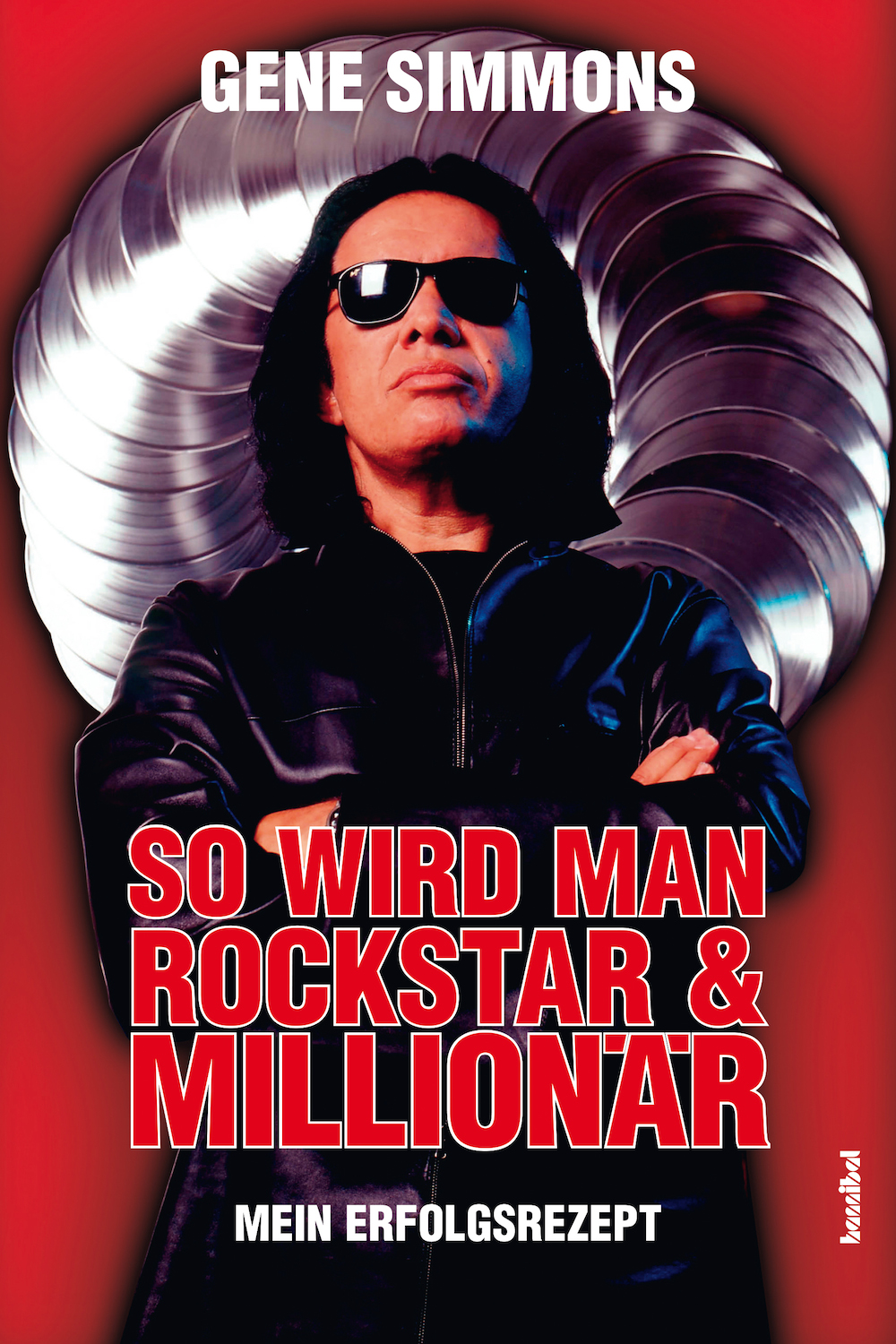

Businesstipps vom Rockstar

Band oder Brand? Gene Simmons, der Rockstar: Seine Gruppe Kiss gehört zu den führenden Hard Rock Metal Bands die von den Siebzigern bis heute überlebt haben. Demnächst gehen Kiss aber dennoch auf ihre Abschiedstournee „End of the Road“. In „So wird man Rockstar und Millionär“ verrät der Frontman von Kiss sein Erfolgsrezept.

Band oder Brand? Gene Simmons, der Rockstar: Seine Gruppe Kiss gehört zu den führenden Hard Rock Metal Bands die von den Siebzigern bis heute überlebt haben. Demnächst gehen Kiss aber dennoch auf ihre Abschiedstournee „End of the Road“. In „So wird man Rockstar und Millionär“ verrät der Frontman von Kiss sein Erfolgsrezept.

Die Kunst des Businessman

Bis heute haben Kiss weltweit über 100 Millionen CDs und DVDs verkauft und über tausend Merchandise-Produkte abgesetzt. In 13 einfachen Grundsätzen – nach Sun Tzus Klassiker „Die Kunst des Krieges“ – erklärt Gene Simmons in vorliegendem Buch seine praktischen Tipps für den finanziellen Erfolg im 21. Jahrhundert. Als Sohn armer israelischer Einwanderer wurde für ihn der amerikanische Traum Wahrheit. Aber Simmons schreibt dies weniger seiner eigenen Genialität oder Zufällen zu, sondern einem guten Marketing und Promotion Konzept. Und für alle die es gleich wissen wollen: „Staatspräsidenten,  Unternehmensvorstände und Rockstars haben alle eine Gemeinsamkeit mit dir: Sie kamen als ganz normale Menschen auf die Welt! Den Rest machen einige Faktoren und Variablen aus, nicht zu vergessen ein unerschütterliches Arbeitsethos.“

Unternehmensvorstände und Rockstars haben alle eine Gemeinsamkeit mit dir: Sie kamen als ganz normale Menschen auf die Welt! Den Rest machen einige Faktoren und Variablen aus, nicht zu vergessen ein unerschütterliches Arbeitsethos.“

Rockstar: Dienst an sich selbst

Gene Simmons (geborener Chaim Witz) spricht im zweiten Teil seine Leser direkt mit „DU“ an und verrät ihnen, wie sie sich selbst zur Marke, zur Brand, aufbauen können. Im ersten Teil erzählt er vor allem von seinem eigenen Weg und wie er es als armer Jude aus Ungarn und Sohn einer Holocaustüberlenden in den USA zu etwas bringen konnte, wofür er diesem Land über alles dankbar ist. Als Kind hatte er einen Freund namens Schlomo und einen Skarabäuskäfer, den er immer bei sich trug. Gene Simmons ist auch ein bekennender Comicleser – was man seinem Bühnenkostüm – wohl auch ansieht und lobt die amerikanische Kultur, die es einem Immigranten wie ihm ermöglichte, seinen Traum zu verwirklichen. Im Hannibal Verlag – der Verlag der Stars – sind auch noch zwei weitere Bücher über Kiss erschienen. Er war einmal stolzer Besitzer des Action Comics mit der ersten Superman-Geschichte und konnte es um 800.- Dollar versetzen. Dieser „fiduziarische Dienst an sich selbst“ war wohl einer der Trigger für seine spätere Karriere.

Gene Simmons

So wird man Rockstar und Millionär

Mein Erfolgsrezept

1. Auflage, 2015, 224 Seiten, Broschur

Format: 21 x 14

ISBN 978-3-85445-473-1

19,99 EUR

Hannibal Verlag

Verbrannte Wörter

Gibt es Begriffe, die auf eine gedankliche Nähe zum Nationalsozialismus schließen lassen oder sogar dem NS-Sprachgebrauch entlehnt wurden? Lassen sich bei Wortmeldungen aus dem rechten Spektrum der Gesellschaft ideologische Annäherungen an die Sprache der Hitleristen feststellen? Müssen Politiker, Journalisten und Autoren besonders sensibel sein, wenn ihnen bestimmte Begriffe aus der Feder fließen? Weiterlesen

Gibt es Begriffe, die auf eine gedankliche Nähe zum Nationalsozialismus schließen lassen oder sogar dem NS-Sprachgebrauch entlehnt wurden? Lassen sich bei Wortmeldungen aus dem rechten Spektrum der Gesellschaft ideologische Annäherungen an die Sprache der Hitleristen feststellen? Müssen Politiker, Journalisten und Autoren besonders sensibel sein, wenn ihnen bestimmte Begriffe aus der Feder fließen? Weiterlesen

Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft

In jedem von uns könnte ein kleines Genie stecken, heißt es, und viele Dichter, Denker, Wissenschaftler und Forscher haben sich bemüht, die Bedingungen und Ursachen der Genialität herauszufinden. In einem sind sich dabei inzwischen wohl alle einig: In unserem Gehirn findet sich keine Antwort auf diese Frage! Weiterlesen

In jedem von uns könnte ein kleines Genie stecken, heißt es, und viele Dichter, Denker, Wissenschaftler und Forscher haben sich bemüht, die Bedingungen und Ursachen der Genialität herauszufinden. In einem sind sich dabei inzwischen wohl alle einig: In unserem Gehirn findet sich keine Antwort auf diese Frage! Weiterlesen

Nach dem Gedächtnis

Lesen, kann ich nur sagen!

Lesen, kann ich nur sagen!

Als «Metaroman» wird im Klappentext das Buch «Aus dem Gedächtnis» der streitbaren russischen Intellektuellen und Schriftstellerin Maria Stepanova bezeichnet, «eine essayistischer Erzählung», die sich den üblichen Genres nicht so eindeutig zuordnen lässt. Obwohl dieses Debüt einer in Deutschland unbekannten Autorin wie ein Komet am literarischen Himmel erschienen ist, schweigt sich das Feuilleton bisher weitgehend aus. Auf Wikipedia findet man unter diesem Namen eine blonde, 2,02 Meter große russische Basketballspielerin, die gleichnamige Schriftstellerin ist dort nur namentlich gelistet, es gibt keinen Beitrag über sie. Das alles wird nicht so bleiben, ist zu vermuten!

Die Autorin beschreibt ihre geradezu manisch betriebene Spurensuche nach ihren jüdisch-russischen Vorfahren, ein gewagtes Vorhaben angesichts einer ziemlich dürftigen Quellenlage. Denn nur einzelne Zweige des weitverzweigten Stammbaums ihrer großen Familie sind durch Texte verschiedenster Art, diverse Fotos und aufbewahrte Gegenstände einigermaßen gut erschließbar, andere existieren allenfalls als körper- und geschichtslose Namen, oft sogar nur in mündlicher Überlieferung. Die in fünf Generationen das gesamte zwanzigste Jahrhundert umfassende und teilweise auch noch bis ins neunzehnte Säkulum zurückreichende Geschichte bezieht die Ahnen mit ein, gibt ihnen quasi eine Stimme. Eine gewisse Schlüsselrolle kommt dabei der ebenso dominanten wie exzentrischen Urgroßmutter Sarra zu, einer bolschewistische Revolutionärin, die 1907 nach Paris gegangen ist, dort Medizin studiert und promoviert hat und, in die Heimat zurückgekehrt, sich vorausahnend als Ärztin in die relative Sicherheit einer Gesundheitsbehörde zurückgezogen hat. Diese intuitive Weitsicht scheint in den Genen der Großfamilie zu liegen, bis auf einen als Soldat gefallenen jungen Mann hat die gesamte Sippe die Wirren von Revolution, Weltkrieg, Antisemitismus und stalinistischen Säuberungen, zumindest körperlich, recht gut überstanden.

Es ist das Wechselspiel von Erinnern und Vergessen, das den Leser auf seinem in jeder Hinsicht bereichenden Streifzug durch die wechselvolle Geschichte Russlands begleitet, immer auf den Spuren dieser Familie, wobei er der Autorin bei ihren vergeblichen Bemühungen um Gewissheit quasi ständig über die Schulter blickt. Als Ich-Erzählerin nimmt Maria Stepanova sich selbst völlig aus, sie berichtet mit einer gewissen Schwermut über die Altvorderen, nicht über sich, – an einer Stelle erwähnt sie ihren Mann, ebenso prophetisch wie amüsant, als «mein zukünftiger Ex-Mann», das war’s auch schon. Man erfährt auch relativ wenig über ihre Eltern. Nur einmal, als der Vater ihre Frage, ob sie seine erhalten gebliebenen Briefe im Buch abdrucken dürfe, ziemlich überraschend brüsk zurückweist, ist sie gekränkt und irritiert zugleich. Diese mühevolle Erinnerungsarbeit mit den vielen darin eingeschlossenen, klugen Reflexionen ist von einer geradezu ausufernden Intertextualität begleitet, der sich vertiefend noch viele essayartige Randgeschichten hinzugesellen. So ist zum Beispiel ein längerer Abschnitt des Romans sehr einfühlsam dem Schicksal der jüdischen, in Auschwitz ermordeten Künstlerin Charlotte Salomon gewidmet, über die David Foenkinos einen miserablen Roman geschrieben hat. Und die eigenwilligen Glaskästen des schrägen US-amerikanischen Künstlers Joseph Cornell dienen ihr an anderer Stelle als willkommenes Vehikel zur Veranschaulichung des Erinnerns, die hinterlassenen Gegenstände haben ihren Sinn nur als ehemaliger Besitz Verstorbener, – solange sich überhaupt noch irgend jemand an sie erinnert.

Als Leser wird man geradezu suggestiv mitgenommen und zu eigenem Nachdenken angeregt, geht es in diesem stilistisch unpathetischen, fraktionell erzählten Suchprozess letztendlich doch um nichts Geringeres als die eigene Bedeutungslosigkeit, die unerträgliche Gewissheit also, nur ein Sandkorn der Geschichte zu sein. Lesen, kann ich nur sagen!

Fazit: erstklassig

Meine Website: http://ortaia.de