„Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht“

„Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht“

Vorwort von Marie von Ebner-Eschenbach

Anne Brorhilker hatte als junge Staatsanwältin schon 2013 verstanden, dass Cum/Es Geschäfte illegal und zu verurteilen sind. Sie hatte Fälle von „Umsatzsteuerkarussel“ bearbeitet, wo ebenfalls nicht gezahlte Steuern erstattet wurde. Und es gab Urteile dagegen, zu Cum/Ex bis dahin nur Geraune über „.Marktineffizienzen“. Weiterlesen

Archiv

Cum/Ex, Milliarden und Moral Warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt

Buch der Gesichter

Danebengelungen

Danebengelungen

Der serbische Schriftsteller Marko Dinić hat mit »Buch der Gesichter» seinen zweiten Roman vorgelegt, der es immerhin auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis 2025 geschafft hat, das mit 461 Seiten gewichtigste Buch unter den für dieses Jahr nominierten. Ein historischer Roman, der um den denkwürdigen Frühlingstag des Jahres 1942 kreist, an dem Serbien von den Nazis für judenfrei erklärt wurde. Eine literarische Aufarbeitung jener Zeit, die auch nicht davor zurückschreckt, eigene Schuld einzugestehen, also freimütig auch den serbischen Anteil an der Judenverfolgung zu benennen.

In Belgrad macht sich Isak Ras auf die Suche nach den Spuren der Vergangenheit, als seine Mutter Olga 1942 spurlos verschwand. Hinter den Fassaden der Gegenwart sind die historischen Schichten verborgen, nach denen er, unbeirrt durch allerlei Rückschläge, hartnäckig sucht. Er hatte sich, um Distanz zu seiner jüdischen Herkunft bemüht, vorsichtshalber in Ivan Ras umbenannt und ist die zentrale Figur dieses Romans, von seiner jüdischen Mutter unter prekären Bedingungen großgezogen, nachdem sein Vater nicht aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war. Sie hat die wertvolle Haggadah der Familie in weiser Voraussicht sicher versteckt, kurz bevor sie verschwand. Olgas einzige Freundin war Rosa, die zusammen mit Milan eine herunter gekommene Kneipe betrieb, in der Olga sich öfter mal hat volllaufen lassen, wenn es ihr besonders schlecht ging. Milan hat sich dann vom unbedarften Bauernlümmel zum Aktivisten entwickelt, er gehörte zur politischen Intelligencija Serbiens. Andere zählten das Paar zu den Anarchisten, weil in ihrer Kneipe oft äußerst zwielichtige Gestalten verkehrten. Nach Olgas spurlosem Verschwinden kümmerten sie sich nicht nur um Isak, sondern auch um dessen elternlosen Freund Petar, den Isak auf der Straße aufgelesen hatte. Petar hatte sich dann später den Partisanen angeschlossen und gegen die deutschen Besatzer gekämpft.

Dieser aus vielerlei Perspektiven erzählte Roman kreist narrativ immer erneut um Isak und den Belgrader Vorort Zemun. Mutig versucht der Autor dabei, den latenten Antisemitismus in seiner serbischen Heimat aufzuarbeiten, beginnend im späten neunzehnten Jahrhundert bis in die Gegenwart hinein. Er stellt klar, dass die Juden in der wechselvollen Geschichte Serbiens permanent erheblichen Anfeindungen ausgesetzt waren, denn egal wer da gerade regiert hat waren es immer die Juden, die an Allem Schuld waren. Eine Problematik allerdings, unter der weltweit ja auch Minderheiten in anderen Staaten leiden. En passant setzt sich der relativ junge Autor dabei auch intensiv mit der jeweiligen staatlichen Identität Serbiens im zwanzigsten Jahrhundert auseinander.

Erzählt wird all das bewusst unchronologisch in acht Kapiteln, wobei im ersten Kapitel ein längeres Zitat von Leo Perutz vorangestellt ist, in dem der Sinn dieser Vorgehensweise aus stilistischer Sicht erläutert wird. Überhaupt benutzt Marko Dinić sehr kreativ unkonventionelle Stilmittel, so wenn er sich manchmal sogar persönlich als Erzähler einbringt oder in einem anderen Kapitel einem Hund dessen Gestaltung überlässt. Als Vorlage für den Plot dient dem Autor letztendlich auch noch der reale Brief eines Onkels. Diese stilistischen Kapriolen sind es dann allerdings auch, die das Lesen zum Geduldsspiel machen. Zu Beginn hat man oft den Eindruck, aus Versehen zu einem historischen Sachbuch gegriffen zu haben, das sich zu allem Überfluss auch noch in einer Fülle von Details verliert. Erst später nimmt die Geschichte langsam etwas Fahrt auf, ohne aber je spannend zu sei, bis zum Ende hin. Ganze Passagen mit primitiven Kraftausdrücken trüben zusätzlich das Bild, so als müsste man Prekariat mit Stumpfsinn gleichsetzen. Auf sechs eng bedruckten Seiten Glossar werden sehr spezielle Begriffe und Details erklärt, was den Lesefluss erheblich beeinträchtigt und die Lektüre geradezu in Arbeit ausarten lässt. Dieser Roman ist also in jeder Hinsicht danebengelungen!

Fazit: miserabel

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Maniac

Mathematische Exkursionen bis hin zur KI

Mathematische Exkursionen bis hin zur KI

Der zweite, ins Deutsche übersetzte Roman des chilenischen Schriftstellers Benjamin Labatut deutet mit dem Titel «Maniac» auf einen Super-Computer hin, der darin eine große Rolle spielt, er bedeutet im übertragenen Sinne aber auch Besessenheit. Beginnend mit den allesamt männlichen Koryphäen der Mathematik erzählt der Autor von deren schier unstillbarem Wissensdurst und von den immer neuen wissenschaftlichen Fragestellungen. Ein für Laien partout nicht nachvollziehbarer, geistigen Höhenflug durch mathematisches Neuland, der von Fachbegriffen nur so strotzt. Worauf das aber hinausläuft, das deutet schon der Buchumschlag an, es endet nämlich mit dem neuen Phänomen der KI, der Künstlichen Intelligenz. Der Roman deckt also eine Zeitspanne ab vom Anfang des 20ten Jahrhunderts bis in unsere Tage.

Im Mittelpunkt all dessen steht das ungarische Jahrhundertgenie John von Neumann, der Ende der 1920iger Jahre vor den Nazis in die USA emigrierte. Schon als Kind außerordentlich mathematisch begabt, leistete er im Laufe seiner Karriere Aufsehen erregende Arbeiten zur Quanten- und zur Spieltheorie und war später in die großen technischen Innovationen von der Atombombe über die Computer-Technik bis hin zur KI involviert. Der Autor bezeichnet ihn als «Ein Außerirdischer unter uns», und er erzählt sein Leben stilistisch trickreich aus der dokumentarisch anmutenden Ich-Perspektive seiner Familie, von Freunden, Kollegen und Rivalen. Seine Mutter erzählt zum Beispiel, er habe schon bei der Geburt deutlich älter gewirkt als ein normales Baby und später alle verblüfft mit seiner außergewöhnlichen Intelligenz, – sie spöttelt aber auch, er habe sich die Schuhe nicht selbst zubinden können. Im mittleren Teil wird seine Rolle in Los Alamos beim ‹Manhattan Project› thematisiert, wo er als Informatiker an der streng geheimen Entwicklung von Little Boy mitgewirkt hat, der ersten Atombombe. Viele der beteiligten Wissenschaftler waren entsetzt über den tatsächlichen Einsatz dieser furchtbaren Waffe und forderten in einem Memorandum an Präsident Eisenhower zur Einstellung weiterer Arbeiten an Nuklearwaffen auf. Vergebens allerdings, denn die Arbeiten an der Wasserstoffbombe waren unter dem Ungarn Edward Teller schon in vollem Gange. Ethik und Moral blieben auf der Strecke nach dem Motto, wenn wir es nicht machen, machen es die Russen, – das fatale «Gleichgewicht des Schreckens» war heraufbeschworen

Weniger martialisch geht es am Ende des Romans zu, eine Art Epilog, der auktorial von der Entwicklung Künstlicher Intelligenz erzählt, für die Neumann wichtige Vorarbeiten geleistet hat, indem er als Informatiker nachts den Supercomputer «Maniac» benutzte, wenn der für die militärischen Arbeiten nicht gebraucht wurde. Nachdem Google von Demis Hassabi «AlphaGo» übernommen und weiterentwickelt hat, setzte der finanzstarke Konzern eine Million Dollar als Preisgeld aus für ein Turnier eines der weltbesten Go-Spieler gegen ihr KI-Programm. AlphaGo gewann vier der auf fünf angesetzten Partien gegen den südkoreanische Großmeister Lee Sedol. Die vierte Partie aber ging verloren, weil Sedol einen völlig unkonventionellen, bei den Experten allseits nur Kopfschütteln auslösenden Zug machte, der AlphaGo erkennbar durcheinander brachte. Spätere Software-Analysen zeigten, dass es die aus hunderttausenden von Spielen resultierende, menschliche Komponente war, die in den Algorithmus integriert war und AlphaGo unrettbar aus dem Konzept gebracht hat. Man eliminierte diese Entscheidungsebene komplett, – seither hat der Computer alle Spiele gewonnen, Menschen haben keine Chance mehr gegen ihn!

Ein historischer Roman, der die unaufhaltbare Weiterentwicklung der Technologien durch den Forscherdrang des Menschen auf eindrucksvolle Weise thematisiert, nicht zuletzt wegen der in aller Munde befindlichen KI. Von gelegentlichen Längen und einer für viele Leser mathematisch bedingten Überforderung abgesehen ist dies ein empfehlenswerter Wissenschafts-Roman, der bereichernd wirkt wie ein gutes Sachbuch und spannend bleibt bis zum Schluss!

Fazit: erfreulich

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte

“Ich bin kein großer Jäger, meine Frau ist es.” Als erster Comic überhaupt wurde das neue Werk der Wachauerin Ulli Lust mit dem deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Das will schon mal was heißen. Wer Ulli Lust kennt, wird sich zudem freuen, dass “Die Frau als Mensch” als Zweiteiler konzipiert ist. Man darf sich also jetzt schon auf die Fortsetzung freuen…

“Ich bin kein großer Jäger, meine Frau ist es.” Als erster Comic überhaupt wurde das neue Werk der Wachauerin Ulli Lust mit dem deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet. Das will schon mal was heißen. Wer Ulli Lust kennt, wird sich zudem freuen, dass “Die Frau als Mensch” als Zweiteiler konzipiert ist. Man darf sich also jetzt schon auf die Fortsetzung freuen…

“Bist a Bui oder es Mensch?”

In klassischen – für Ulli Lust Kenner ungewohnten – Comicpanels beginnt der neue Comic in der alten Wachauer Heimat der Autorin und Zeichnerin. Dort werden – heute noch – Burschen als “Bui” und Mädchen als “Mensch” bezeichnet. Aber schon nach einigen Seiten ist Ulli Lust wieder in ihrem Element und löst die strengen Linien der klassischen Comicpanels zugunsten ihres eigenen großflächigen Stils wieder auf. Das ist angesichts der Fülle des Materials, das Lust präsentiert, einfach praktischer und hat zudem damit zu tun, dass sie in “Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte” eben keine klassische Comicgeschichte erzählt, sondern eigentlich ein Sachcomic gestaltet hat, das sich mit der Ur- und Frühgeschichte der Menschheit beschäftigt und darin die Rolle der Frau(en) in den Mittelpunkt stellt. Lange Zeit wurde nämlich angenommen, dass die Frauen die Sammler und die Männer die Jäger in den sog. Jäger- und Sammlergemeinschaften der Ur- und Frühzeit gewesen seien. Mitnichten. Die Figurinen die aus der Frühgeschichte noch erhalten sind (Venus von Willendorf u.ä.) seien nämlich wahrscheinlich nicht nur von Frauen hergestellt worden, sondern untermauerten auch die führende Rolle der Frau in den prähistorischen Gesellschaften, so eine Interpretation Lusts. Nicht Aggression, sondern Empathie in Verbindung mit Kognition hätten die frühen menschlichen Gesellschaften vorangebracht. Die Interpretation der Frühgeschichte sei allzuoft von männlichen Forschern des 19. Jahrhunderts gemacht worden und widerspiegeln so nur die damaligen (gewünschten) Herrschaftsverhältnisse. Es kommt eben ganz auf den Erzähler an, wie die Erzählung wirklich ausgeht. So viel zur männlichen Wissenschaft.

“Wir sind eine liebesbedürftige Art”

In “Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte” lernen wir etwa über die viel friedlicheren Bonobos, die den Schimpansen – von denen der Mensch anscheinend abstammt – einiges voraus haben. So hätten sie nicht nur Sex mit Frauen, sondern seien auch noch promiskuitiv. Auch die Menschen seien eine “liebesbedürftige Art“, wie Lust schreibt, und bedürften viel Wärme und Zuneigung, wie man an Babys und Kleinkindern sehen könne. “Kein Lebewesen auf der Welt reift so langsam wie ein menschliches Kind“, zitiert Lust die US-amerikanische Anthropologin Sarah Blazer Hrdy. Auch die Neigung, Fremden vertrauensvoll zu begegnen, sei im Tierreich ungewöhnlich. Für den Mensch – damals eine verschwindende Minderheit – jedoch ein überlebensnotwendiger Vorteil. Was internationale Konzerne in Afrika angerichtet haben erzählt Ulli Lust am Beispiel der Khoisan, eine Sammelbezeichnung für die ältesten indigenen Völker des südlichen Afrikas am Beispiel Botswanas. Wilderei ist sogar heute noch ein Problem und zerstört nicht nur die Lebensgrundlagen der Khoisan, sondern auch die der Tiere. Als Comiczeichnerin legt Ulli Lust auch Gewicht auf die Höhlenmalerei, die teilweise älter als 48.000 Jahre alt sind und zeigen, dass der Wille Geschichten zu erzählen schon bei den Urmenschen ein ureigenes Bedürfnis war. Ein weiterer interessanter Exkurs, ist wie Ulli Lust die Malitsa erklärt, die Kleidung der Nenze aus reinem Rentierfell, die vor Temperaturen von bis zu -62 Grad schützt. Auch die Bedeutung des Feuers und der Schamaninnen – die japanischen Ainu nannten ihre toten Ahnen “die unter dem Feuer wohnen” – wird hervorgehoben und auf ansprechende Weise zeichnerisch dargestellt.

Die Weitergabe des Feuers

Teil 2: Die Schamaninnen

Mongolische Ureinwohner hätten gesagt: “Die Seele des Feuers ist ein freches Mädchen, das dem, der gut zuhört, Geschichten erzählen kann” und genau da hat auch Ulli Lust getan. Und für alle die es immer noch nicht glauben wollen, dass Comics die 9. Kunst sind zitiert Ulli Lust auf ihrer allerletzten Seite Berufskollegen und Comiczeichnerveteran Alan Moore: “Ich glaube Magie ist Kunst und Kunst ist buchstäblich Magie. (…) Kunst ist wie Magie, die wissenschaftliche Symbole, Wörter oder Bilder zu manipulieren und um Bewusstseinsveränderungen zu erreichen.” Tradition ist eben nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Teil 2 “Die Frau als Mensch: Schamaninnen” erscheint bei Reprodukt im Februar dieses Jahres.

Ulli Lust

Die Frau als Mensch: Am Anfang der Geschichte

2025, Hardcover, 256 Seiten, farbig, 19,3 × 26 cm

ISBN 978-3-95640-445-0

Reprodukt Verlag

€29,00

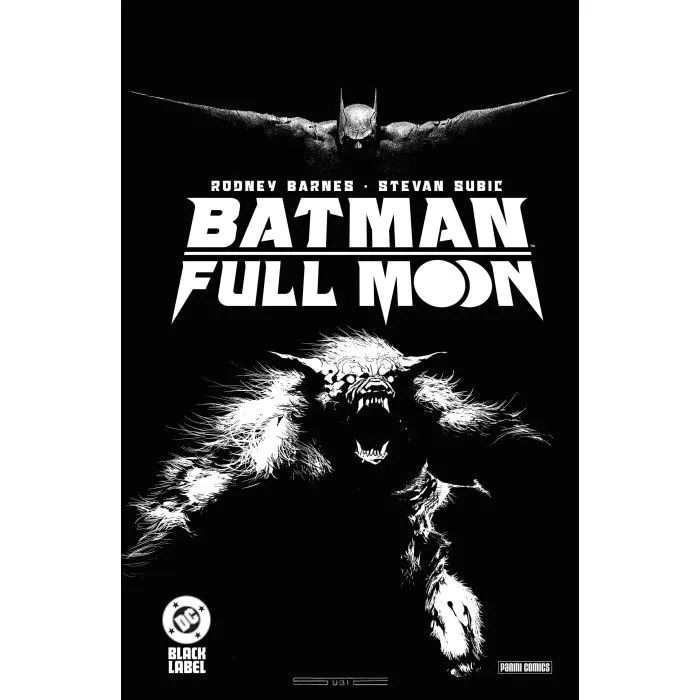

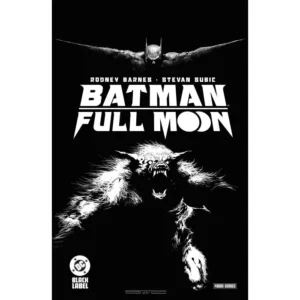

Batman – Full Moon

“Wenn Vollmond ist, kommt heraus…was in mir ist.” Die Zeit der Supermonde ist auch im Batman Black Label angekommen. Eigentlich wollte Autor Rodney Barnes einen Vampirbatman, doch dann bemerkte er, dass es noch nie einen Werwolfbatman gegeben hatte. Und siehe da: Batman – Full Moon!

“Wenn Vollmond ist, kommt heraus…was in mir ist.” Die Zeit der Supermonde ist auch im Batman Black Label angekommen. Eigentlich wollte Autor Rodney Barnes einen Vampirbatman, doch dann bemerkte er, dass es noch nie einen Werwolfbatman gegeben hatte. Und siehe da: Batman – Full Moon!

Einmal im Monat: Der Werwolf in uns

Einmal im Monat wird der ehemalige Soldat Christian Talbot in den Werwolf verwandelt. Er tötet alles, was er zu fassen kriegt und macht auch vor Freunden oder SozialarbeiterInnen keinen Halt. Es ist die Natur in ihm, die hervorbricht und gegen die er sich nicht wehren kann. Seine Krankheit, im Fachjargon Lykanthropie, versucht er bei Wayne Pharmaceuticals in Gotham behandeln zu lassen, aber nada. Außer einem großen Malheur kein Ergebnis. Batman, der selbst nicht so ganz an die Lykanthropie als Legende eines von einem Fluch befallenen Menschen glauben will, beauftragt den Forscher Dr. Kirk Langstrom, der auch als Man-Bat bekannt ist. Weitere Schützenhilfe bekommt der Dunkle Ritter auch von seiner Freundin Zatanna, die sich u.a. gegen die sexistischen Übergriffe von Constantine wehren muss. “Menschen die nicht zu den 1% gehören, gehen jeden Tag mit Elend um. Mit erhobenem Haupt und Würde.”, klärt Zatanna den Millionärssohn Wayne bei ihrer gemeinsamen Wanderung durch Rumänien auf.

Der Werwolf im Bat-Kostüm

“Ein einfaches `Fuck off´ hätt’s auch getan“, meint der ansonsten als distinguierter Gentleman bekannte Commissioner Gordon zu Alfred Pennyworth. Denn als auch Batman von dem “Virus” befallen wird, heißt es Loyalität zu zeigen. “Trauer ist Liebe, die kein Ziel hat, ich hab sie und meine Wut darauf gerichtet, Gotham – die ganze Welt – zu einem besseren Ort zu machen.“, weiß Bruce Wayne, der selbst einige große Opfer zu beklagen hat. Die Werwolf-Geschichte von Autor Rodney Barnes wurde von Zeichner Stevan Subic zappenduster in Szene gesetzt, wovon man sich hier gerne selbst überzeugen kann. Erwähnenswert sind hier auch die Variant-Covers am Ende der Erzählung und natürlich ein heulender Vollmond mit ganz viel oranger Blutfarbe und nachtwandlerischer Atmosphäre.

Rodney Barnes/Stevan Subic

Batman – Full Moon

(Original Storys: Batman: Full Moon 1–4)

2025, Softcover, 152 Seiten,

ISBN: 9783741645785

Panini Verlag

20,00 €

Der Mann ohne Schatten

Überzogen anmutender Plot

Überzogen anmutender Plot

Im riesigen Œuvre der erfolgreichen amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates, die immer wieder mal als Aspirantin für den Nobelpreis gilt, nimmt der Roman «Der Mann ohne Schatten» thematisch eine Sonderstellung ein. Unverkennbar von ihrem zweiten Ehemann inspiriert, dem Neurowissenschaftler Charles G. Gross, erzählt sie darin die Geschichte eines Patienten, der an einer äußerst seltenen Form der Amnesie leidet, ausgelöst durch eine Infektion. Reales Vorbild dafür war der an Epilepsie leidende Henry Gustav Molaison, dem 1953 nach einer riskanten Hirnoperation irreparabel die Fähigkeit verloren ging, sich an zurückliegende Ereignisse zu erinnern. Er konnte fortan also keine Ereignisse mehr in seinem Langzeit-Gedächtnis speichern und blieb bis zu seinem Tod 2008 als Proband HM ein berühmtes Studienobjekt der Neuro-Wissenschaften.

Der an diesen berühmten, historischen Fall anknüpfende Roman ist ein raffinierter Mix aus einer wissenschaftlich fundierten, gleichwohl aber fantastischen Erzählung mit sozialkritischen Elementen und einer seltsamen Liebesgeschichte der besonderen Art. Im Jahre 1965 lernt die ehrgeizige, 24jährige Doktorandin Margot Sharpe den Patienten Elihu Hoopes kennen, der durch eine fatale Infektion sein Gedächtnis verloren hat. E.H., wie er wissenschaftlich diskret genannt wird, kann sich nur noch an Ereignisse erinnern, die weniger als 70 Sekunden zurückliegen, für ihn ist praktisch alles Gegenwart, er ist quasi in einer Zeitschleife gefangen. Am Institut für Neuropsychologie wird der Proband vom berühmten Leiter des Instituts, Professor Milton Ferris betreut, dessen revolutionäre Forschungs-Ergebnisse aus diesem für die Wissenschaft hoch interessanten Fall Jahre später zur Verleihung des Nobelpreises führen werden. Sehr schnell etabliert sich die brillante Margot Sharpe als seine wichtigste Mitarbeiterin, der eigentlich als maßgebende Co-Autorin der Preis ebenfalls hätte zuerkannt werden müssen. Sie ist voller Bewunderung für ihren Mentor, erliegt schließlich den Avancen des Mannes, der ihr Vater sein könnte, und wird für einige Jahre seine Geliebte.

Elihu Hoopes ist ein charismatischer, stattlich Mann, der aus einer sehr reichen Familie stammt, die einige Kaufhäuser betreibt, in denen er vor seiner Erkrankung äußerst erfolgreich mitgearbeitet hat. Der 37Jährige ist unverheiratet, hoch intelligent und sportlich fit. Er kann sich zwar an kleinste Details aus seiner Zeit vor der Erkrankung erinnern, aber eben nicht an Jemanden, dem er vor mehr als siebzig Sekunden die Hand gereicht hat. Margot gewinnt sehr schnell das Vertrauen des Probanden und führt nun zusammen mit anderen Assistenten diverse Testreihen mit E.H. durch. So soll er zum Beispiel die Zahlen von 1 an aufzählen und kommt bis 87, wo man ihn mit einer anderen Frage für einen definierten Zeitraum kurz unterbricht. Als er danach weiterzählen soll, weiß er nicht mehr, wo er aufgehört hat. Diese und viele andere Messungen werden in immer neuen Varianten wiederholt und protokolliert. So begrüßt ihn ein Mitarbeiter beispielsweise mit einem extrem kräftigen Händedruck, der erkennbar schmerzlich für E.H. ist, wie Margot beobachtet hat. Als der Mitarbeiter den Raum kurz verlässt und dann zurückkehrt, hat der Proband ihn schon vergessen und gibt ihm erneut zu Begrüßung die Hand, die wieder sehr schmerzvoll gedrückt wird. E.H. hat sich weder an den Mitarbeiter noch an seinen schmerzhaften Händedruck erinnern können, kann sich also weder an visuelle noch an haptische Ereignisse erinnern. Margot fühlt sich immer mehr zu ihm hingezogen, verliert die wissenschaftliche Distanz und macht den total hilflosen Mann schließlich zu ihrem Geliebten.

Abgesehen von Details aus der Hirnforschung ist dieser Roman in weiten Passagen mit den sich ständig wiederholenden Beschreibungen der absoluten Lebens-Unfähigkeit des Protagonisten total langweilig und wenig bereichernd, und die ungleiche Liebesgeschichte gar ist einfach nur grotesk. Der gewagte Plot dieses Romans ist leider beim besten Willen nicht nachvollziehbar!

Fazit: mäßig

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Schwebende Lasten

Spiegelbild eines Jahrhunderts

Spiegelbild eines Jahrhunderts

Mit dem seltsamen, aus dem Arbeitsschutz stammenden Begriff «Schwebende Lasten» hat die in Magdeburg geborene Schriftstellerin Annett Gröschner einen Roman betitelt, der am Beispiel ihrer Protagonistin ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte spiegelt. Hanna Krause, die Heldin dieses Romans, 1913 ebenda geboren und als 79Jährige nach dem Mauerfall gestorben, ist eine toughe Frau, deren Credo «anständig bleiben» sich wie ein roter Faden durch die gesamte Erzählung zieht. Sie hat als Blumenbinderin in der Weimarer Republik und Kranfahrerin in der DDR gearbeitet, sechs Kinder geboren und zwei davon frühzeitig verloren, ohne sie begraben zu können, «und starb rechtzeitig, bevor sie die Welt nicht mehr verstand», wie es im Klappentext heißt. Die Autorin setzt mit diesem für den deutschen Buchpreis 2025 nominierten Roman all denen ein Denkmal, die millionenfach Ähnliches erlebt haben, aber unsichtbar geblieben sind. Hanna ist eine, die das Leben nimmt wie es kommt, die sich partout nicht unterkriegen lässt, die ihren versoffenen und nach einem Arbeitsunfall beinamputierten Mann auch noch mit durchschleppt und doch immer auch das kleine Glück erlebt, das die geliebten Blumen für sie verkörpern, mit denen sie in intimen Momenten sogar auch spricht.

Zu den Berührungspunkten der Autorin mit ihrer Erzählung gehört neben Magdeburg, dem Ort der Handlung, auch das verwackelte Coverfoto. Es stammt aus einem Schmalfilm, wie sie im Interview erzählt hat, «den mein Vater gemacht hat, 1963 im Sommer. Und hier vorne, das ist meine Mutter, und in dieser Mutter bin ich». Man könnte den vorliegenden Roman als Pendant zu ihrem Debüt vor 25 Jahren bezeichnen: «Weil ich gedacht habe, ich finde die Konstellation in meiner Familie so interessant, dass der väterliche Teil in so eine industrielle Familie eingeheiratet hat und der mütterliche Teil proletarisch war – was eigentlich im Westen nie zusammen gegangen wäre – ich wollte es einfach erzählen». Bei gleicher Gelegenheit hat ihre Lektorin erklärt: «Sie ahnen nicht, wie entfernt der deutsche Osten wirkte – und zwar von Süddeutschland aus gesehen, von Düsseldorf und von Hamburg aus gesehen». Insoweit ist dieser Roman eine Art Reiseführer durch den Osten Deutschlands, durch eine inzwischen vergangene Welt. Obwohl Hanna zwei Weltkriege erlebt und zwei Diktaturen über sich ergehen lässt, ist sie nie politisch, der Inbegriff eines freien Menschen, der sich trotz allen Widrigkeiten immer beherzt durchs Leben schlägt.

Im Roman ist jedem der 25 Kapitel die Kurzbeschreibung einer Pflanze voran gestellt. Eines Tages verirrt sich im Jahre 1938 ein sehr gut angezogener Mann, der ganz offensichtlich nicht hier wohnt, in ihren kleinen Blumenladen im prekärsten Viertel Magdeburgs. Er zeigt Hanna das Bild eines Gemäldes von Ambrosius Boschaert mit dem Titel «Blumenvase in einer Fensternische» und erteilt ihr den Auftrag, original diesen Blumenstrauß für ihn anzufertigen. Als Vorschuss zahlt er einen großzügig bemessenen Betrag im Voraus, obwohl sie ihn darauf hinweist, dass viele dieser Blumen zu ganz unterschiedliche Zeiten blühen, dieses Stillleben also weitgehend irreal sein dürfte, – er meldet sich dann auch nie wieder bei ihr. Jahrzehnte später fahren ihre Töchter extra mit ihrer alten Mutter nach Holland in das Mauritshuis, in dem dieses Gemälde, das sich in ihrem Kopf regelrecht eingebrannt hat, ausgestellt ist. Und noch später, am Ende des Romans, gelingt es ihr dann sogar, bis auf eine Blume alle gleichzeitig zu bekommen, die modernen Treibhäuser und Transportmittel machen es nach mehr als fünfzig Jahren nun doch möglich, – eine ebenso raffinierte wie anrührende narrative Klammer!

Stilistisch unprätentiös und chronologisch voranschreitend ist dieser Roman einer tapferen Frau in einer angenehm lesbaren Sprache geschrieben. Der kreative Plot wird älteren Lesern in vielen Details bekannt vorkommen, auch und weil die dezenten Seitenhiebe auf Nazi-Diktatur und DDR-Misere überhaupt nicht aufgesetzt wirken und auch Feminismus absolut keine Rolle spielt. Ein gelungener und bereichernder Roman also mit einer überaus sympathischen Alltags-Heldin!

Fazit: erfreulich

Venedig unterm Doppeladler

Venedig unterm Doppeladler

Venedig unterm Doppeladler. San Geminiano, das harmonische Gegenstück der Renaissance zur byzantinischen Opulenz der Basilika von San Marco, musste den Plänen eines machthungrigen Potentaten weichen: Napoleon plante einen Ballsaal an der Stelle der 1000-jährigen Kirche und ließ sie kurzerhand abreißen. Auch das erinnert an die Gegenwart, in der wir glaubten die Tyrannen der Welt bereits abgeschüttelt zu haben.

Von Napoleons Gnaden

Einer dieser Tyrannen war Napoleon, zumindest wenn man den Ausführungen Werner Stanzls Glauben schenken darf. Aber ohne Napoleon wäre Venedig wohl niemals zu Österreich gekommen. Und genau davon handelt diese reich bebilderte Geschichte, mit Quellenangaben, Fotos, zeitgenössischen Gemälden uvam. Auch eine Reihe weiterer wichtiger Kirchen und Bürgerhäuser mussten den ehrgeizigen Plänen des kaiserlichen Banausen und Emporkömmlings in Venedig weichen. Napoleon ließ nämlich einen Park erbauen, da wo sich heute die Giardini befinden. Neben den baulichen Veränderungen verlangte der Kaiser der Franzosen aber auch Kriegsreparationen: Zahlung von drei Millionen Turineser-Lire (520 Millionen Euro) an die Armee, Übergabe der Schifssausrüstungen im Wert von weiteren drei Millionen, zwei Fregatten, vier Linienschiffe und die Übernahme der Stationierungskosten. Neben einer Reihe von Gemälden von Paolo Veronese und Gentile Bellini sowie weiterer unschätzbarer Kunstgegenstände, die Napoleon in den Louvre entführte, stahl er auch noch die Pferde von San Marco, die Quadriga, das Symbol des Römischen Imperiums, das die Venezianer selbst in Konstantinopel (Istanbul) gestohlen hatten.

Venedig und Lombardo-Venetien

Der bejubelte Einstand der Österreicher, die 1815 die Quadriga aus dem besiegten Frankreich wieder in das von ihnen besetzte Venedig zurückbrachten, schrieb Geschichte. Dennoch waren die Österreicher nicht minder beliebt wie die plündernden Franzosen, die Österreich gerade einmal “den Rest” von Venedig überlassen hatten. Österreichs Kaiser Franz I. stand ohnehin nicht nur in Venedig vor einem Trümmerhaufen. Einer dieser vielen Trümmerhaufen war auch eine überlebensgroße Statue Napoleons am prominenten Markusplatz Venedigs, Piazza San Marco, die ihn als Athleten nach der Dusche mit ausgestrecktem rechten Arm zeigte, ganz so als würde er prüfen ob es regnet. Die Eilands abgerissene Statue war den Venezianern selbst “raganella” (Wetterfrosch) getauft worden. Um die darniederliegende venezianische Wirtschaft zu einem Aufschwung zu verhelfen und Investoren anzulocken, erklärte Kaiser Franz I. Venedig zum Freihafen, aber die “Beibehaltung der Verbrauchssteuer für einige Güter des Grundbedarfs und die Monopolgüter Salz und Tabak dämpfte bald die ursprüngliche “Begeisterung” der Venezianer. Auch die Einführung der Stockhiebe mittels Schlagstock zur Erpressung von Geständnissen Beschuldigter stieß verständlicherweise auf wenig Gegenliebe.

Venedig: Ein Versäumnis

Zudem erfuhr die versprochene Beendigung der Zwangsrekrutierung (unter Napoleon waren 27.000 Venezianer im Russlandfeldzug umgekommen) eine Reformierung: 3000 Soldaten verlangte der Kaiser nun doch vom “Veneto”. Auch dass Mailand und nicht Venedig – jahrhundertelang der Nabel der Welt – zur Hauptstadt der kaiserlichen Provinz Lombardo-Venetien ernannt wurde, erzürnte die Venezianer aufs Äußerste. Der gelernte Journalist und Dokumentarfilmer Werner Stanzl zeigt die sieben Jahrzehnte österreichischer Herrschaft in Venedig vor allem als Versäumnis. Nach der versuchten Revolution von 1848 wurde unter dem 19-jährigen Kaiser Franz Josef alles noch viel schlimmer: er gebärdete sich als War Lord und ließ Feldmarschall Radetzky alles niederkartätschen. Durch die Niederlage gegen Preußen und das Risorgimento ging Venedig dann an das Königreich Italien – als exterritoriales Gebiet.

Werner Stanzl

Venedig unterm Doppeladler.

Zwischen Arrangement und Kolonialismus

2024, Hardcover, 1. Auflage, 272 Seiten

ISBN: 978-3-99103-022-5

KRAL Verlag

39,90 EUR

Wenn ich eine Wolke wäre Mascha Kaléko und die Reise ihres Lebens

Das Buch beginnt Ende 1955, das Schiff legt in New York ab, Chemjo und Steven, Vater und Sohn, haben Mascha zum Abschied dahin begleitet. Nach Deutschland fährt sie allein; siebzehn Jahre, nachdem sie das Land mit der Familie verlassen musste. Weiterlesen

Das Buch beginnt Ende 1955, das Schiff legt in New York ab, Chemjo und Steven, Vater und Sohn, haben Mascha zum Abschied dahin begleitet. Nach Deutschland fährt sie allein; siebzehn Jahre, nachdem sie das Land mit der Familie verlassen musste. Weiterlesen

Chor der Erinnyen

Fanal einer Autistin

Fanal einer Autistin

Der dem magischen Realismus zugerechnete, aktuelle Roman von Marion Poschmann mit dem Titel «Chor der Erinnyen» erschien sechs Jahre nach ihrem Erfolgsroman «Die Kieferninseln», bei dem es mit Mathilda eine gleichnamige Protagonistin gab. Das neue Buch stellt deswegen aber in keiner Weise etwa eine Fortsetzung dar, die Thematik ist eine völlig andere. Der Titel spielt natürlich auf die griechischen Rachegöttinnen an, die auch in dieser Geschichte eine mahnende Rolle haben. Mathilda nimmt im neuen Roman die typische Rolle einer Anima ein nach der Definition von C. G. Jung. Von Fall zu Fall werden auch hier ganz unterschiedliche Wirkungen auf ihr genretypisches Verhalten ausgelöst.

Mathilda arbeitet als Studienrätin für Mathematik und Musik, beides Fächer, in denen sie schon früh eine besondere Begabung hatte. Ihr freischaffender Ehemann hat sie gerade erst vor drei Tagen nach einem Streit, aber ohne wirklich triftigen Grund und ohne weitere Erklärungen, fluchtartig verlassen. Er hat sie zwar inzwischen mal kurz angerufen, aber die Verbindung war durch laute Hintergrund-Geräusche stark gestört, und er hat sich zu seiner Flucht auch mit keinem Wort geäußert. Allen, die nach ihrem Mann fragen, erklärt sie nun unisono, er sei auf einem Kongress. Das Paar lebt in einem modernistischen Haus im Bauhaus-Stil, sie ist als strenge Gymnasial-Lehrerin recht erfolgreich, bleibt dabei aber stets sehr distanziert zu ihren Schülern und pflegt auch zu den Kollegen keinerlei Kontakt. Frühmorgens, als sie nach durchwachter Nacht schon sehr früh auf den Beinen ist, bekommt sie plötzlich und völlig unerwartet Besuch von Birte, ihrer chaotisch veranlagten, alten Freundin aus Jugendzeiten, die weit entfernt in Ostfriesland ein eher schlecht gehendes Café betreibt. Mathilda hat vor, für zwei Tage zu Olivia, einer anderen Freundin zu fahren, deren Eltern eine Hütte im Wald besitzen, um dort mit ihr eine kleine Wochenend-Wanderung zu machen. Sie ist gerade am Packen, als Birte auftaucht, und prompt will die sich ihr spontan anschließen, sie ist ja auch schon lange gut befreundet mit Olivia und kennt die Waldhütte. Vorab machen die Beiden noch einen Kurzbesuch bei Mathildas Eltern, was Mathilda ebenfalls irritiert, weil sie die Vorhaltungen ihrer Mutter nicht ertragen kann. Sie hat ihre Begabung von der Mutter geerbt, vermutlich weil Mathematik wie auch Musik beide nicht über die Sprache, sondern über Zeichen und Symbole betrieben und gesteuert werden. Aber die Mutter ist emotional aus anderem Holze als sie.

Zunehmend hat die Protagonistin des Romans Halluzinationen, etwas rumort in ihr, etwas gerät in Unordnung in den acht Tagen, die der Roman beschreibt. So sieht sie Birte irgendwo stehen, obwohl die tatsächlich gerade weit entfernt von ihr ist. Das gute Einvernehmen von Birte und Olivia irritiert sie, ebenso die Bekanntschaft mit zwei sportlichen Männern, die sich ihnen anschließen und mit den drei Frauen eine Anhöhe besteigen. Dass Olivia denen schließlich sogar Zuflucht vor einem nahen Waldbrand gewährt, passt Mathilda so gar nicht, sie sondert sich ab. Letztendlich ist sie mit Ihren Begabungen, aber auch mit ihren kommunikativen Defiziten der Inbegriff einer lebensfremden Autistin, die am liebsten allein ist.

Bis zur Mitte des dialogarmen Romans hält die Neugier des geneigten Lesers an, dann aber wird klar, dass da nichts mehr passieren wird, dass die angedeuteten Konflikte auf keine Lösung zusteuern. Der poetisch aufgeblasene Stil mit seinen immer gleichen Natur-Beschreibungen und –Schwärmereien nervt zunehmend, den ikonisch angelegten Figuren fehlen sämtliche Emotionen, und wo sie ausnahmsweise doch mal vorhanden sind, wirken sie pathetisch aufgesetzt. Die in fast jedem der dreizehn Kapitel quasi als Kommentar enthaltenen Chorgesänge der Erinnyen wirken schon fast parodistisch und tragen rein gar nichts bei zum Verständnis. Dass dieser gründlich misslungene Roman zum Schluss sang- und klanglos in einem verbalen Nebelschleier versinkt, wundert dann auch niemanden mehr, – man legt das Buch gerne zur Seite!

Fazit: miserabel

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Hinter dem Regenbogen Entwicklungspsychiatrische, sexual- und kulturwissenschaftliche Überlegungen zur Genderdebatte und zum Phänomen der Geschlechtsdysphorie bei Minderjährigen

Dr. Alexander Korte ist leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der LMU in München. Seit Jahren publiziert er über Erfahrungen mit seinen PatientInnen. Er reflektiert dabei den wissenschaftlichen Hintergrund und gesellschaftliche Entwicklungen, etwa die Rolle der sozialen Medien und die dort gezeigte Pornographie.

Im Vorwort stellt er heraus, dass es ihm um die Freiheit der Wissenschaft gehe; „nicht um eine gendergerechte Wohlfühlwelt um den Preis der Wahrheitsfindung“, also die Realität „Hinter dem Regenbogen“. Seine Erfahrungen mit unwissenschaftlichen Gegenbehauptungen werden dargestellt und evidenzbasiert begründet widerlegt.

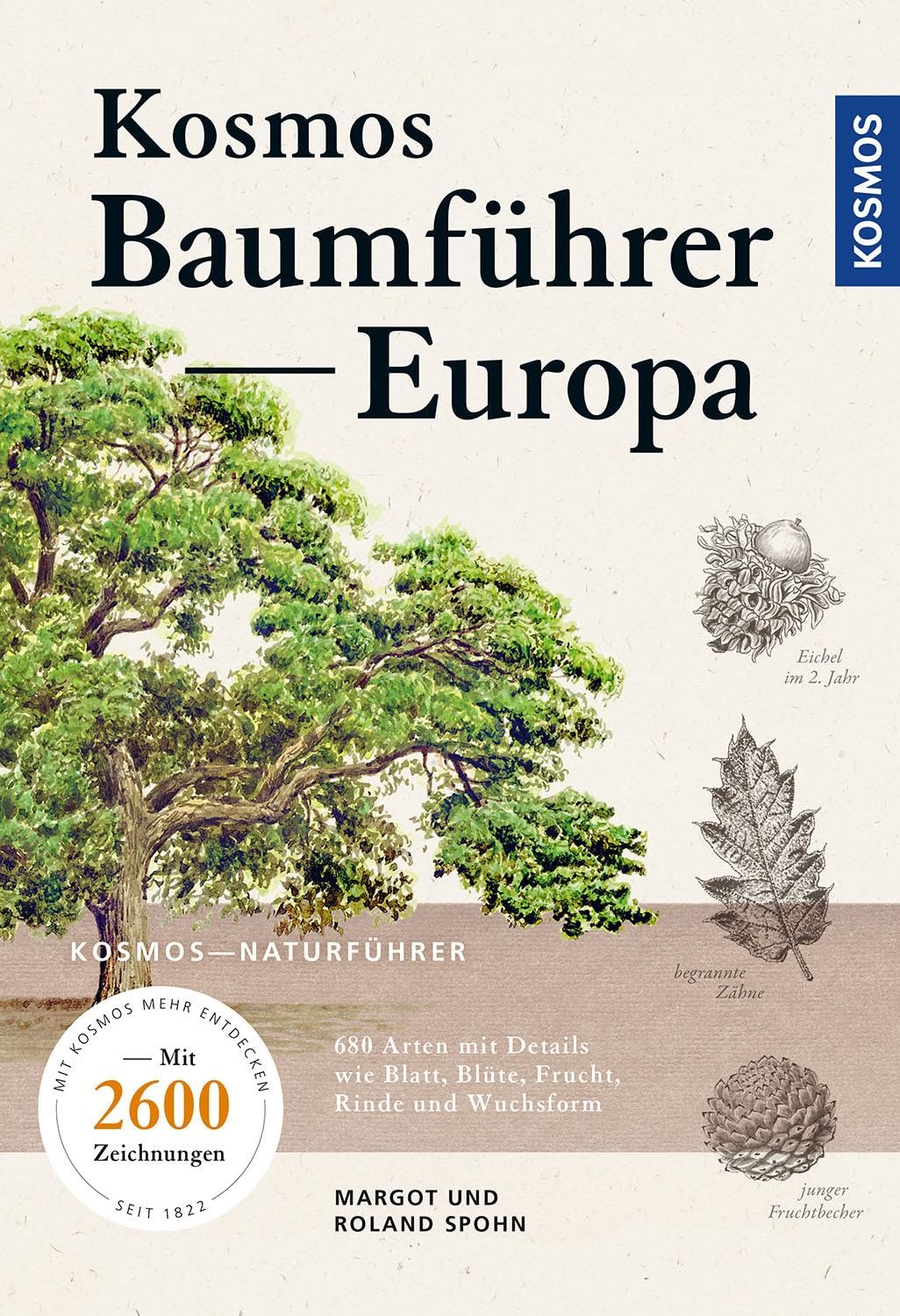

Der Kosmos Baumführer – Europa

Nachdem mir ein Kosmos Führer derselben Autorin so gut gefallen hatte Was blüht denn da?, wollte ich auch diesen kennenlernen.

Nachdem mir ein Kosmos Führer derselben Autorin so gut gefallen hatte Was blüht denn da?, wollte ich auch diesen kennenlernen.

ë

Literarisches Kosovo-Tribunal

Literarisches Kosovo-Tribunal

Der nicht abreißenden Flut von Migrations-Romanen fügt die albanisch-stämmige Autorin Jehona Kicaj mit ihrem autofiktionalen Debüt «ë» ein Buch über den Kosovokrieg und seine verheerenden Folgen hinzu. Der verloren wirkende, einzige Buchstabe des Titels «ë» weist durch seinen Zweipunk-Akzent im Albanischen darauf hin, dass er selbst unausgesprochen bleibt und das Gesagte lediglich phonetisch variiert, er wirkt damit quasi aus dem Stillen heraus. Mit etwa zehn Prozent ist er gleichzeitig der am häufigsten verwendete Buchstabe des albanischen Alphabets. Damit symbolisiert er sehr deutlich das Anliegen der Autorin, der unsäglichen, kriegerischen Vergangenheit ihrer Heimat mit ihrem Roman endlich auch eine Stimme zu verleihen. Die Feuilletons waren einhellig begeistert, das Buch wurde denn auch prompt auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis gewählt.

Die namenlose Ich-Erzählerin ist als Kind kurz vor dem Ausbruch des Krieges im Kosovo mit ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet. Sie wächst hier auf, durchläuft Kindergarten, Schule und Universität und erlebt den Kosovokrieg Ende der neunziger Jahre wohlbehütet aus sicherer Entfernung. Obwohl sie bestens integriert ist und die deutsche Sprache geradezu vorbildlich korrekt beherrscht, erlebt sie als Migrantin immer wieder auch Ressentiments ihr gegenüber. Sie ärgert sich auch häufig über falsche Zuschreibungen und die völlige Ignoranz gegenüber dem Völkermord im Kosovo, in dem die NATO als Schutzmacht einst eine geradezu klägliche Rolle gespielt hat. Obwohl das alles längst Geschichte ist, wirken die erlittenen Untaten und Gräuel bis in die Gegenwart hinein, sie lassen der Protagonistin keine Ruhe. Diese schlimme Vergangenheit steckt ihr nämlich buchstäblich in den Knochen, weil sie noch immer weitgehend unausgesprochen, vor allem aber unbewältigt geblieben ist. Für Jehona Kicaj ist sie der Ansporn, das bisher schamhaft Verschwiegene jetzt endlich mal literarisch zu bearbeiten, auch wenn es äußerst unerfreulich ist.

In vielen kunstvoll aneinander gereihten und zu einem komplexen Gefüge zusammen gefassten Rückblenden erzählt die Protagonistin in wechselnden Handlungs-Strängen von den Erinnerungen der Eltern an ihre Flucht und vom schmerzlichen Verlust der Heimat, der erst in der Diaspora in voller Härte spürbar wird. Das Schicksal vieler Angehöriger bleibt ungeklärt, bei den desillusionierenden Besuchen der Familie in der alten Heimat wird ihnen erst richtig bewusst, wie viele Kriegsopfer anonym irgendwo verschart wurden oder bis heute verschollen geblieben sind, also einfach nicht mehr existieren. So beschäftigt sich denn auch ein Erzählstrang mit anthropologischer Forensik als mühsames Verfahren zur Klärung der Schicksale vieler Kriegsopfer. Es sind aber manchmal auch Kleinigkeiten, die an das Grauen erinnern. Als die Kinder in der Schule aufgefordert werden, ein Foto von sich als Kleinkind für eine gemeinsame Installation in der Klasse mitzubringen, ist die Protagonistin die Einzige, die keines hat. Sämtliche Dokumente und Fotos sind damals beim Niederbrennen des Hauses ihrer Eltern durch serbische Horden vernichtet worden. In einem weiteren Erzählstrang berichtet die Protagonistin von ihrer komplizierten zahnärztlichen Behandlung. Sie leidet an stressbedingtem, schmerzhaften Bruxismus in fortgeschrittenem Stadium, einem unbewussten Zähneknirschen also mit dramatischen Folgen für Gebiss und Kiefer, das von ihrem inneren Chaos und von unverarbeiteten Traumata kündet. Die Gebissschiene, die sie nun ständig tragen muss, erinnert sie zusätzlich an die psychische Belastung, die in ihrem Unterbewusstsein verankert ist.

Mit ihrem ausgefeilten Stil strebt die Autorin erkennbar eine Form der Sprach-Beherrschung an, aus der heraus sich ihr Narrativ von Verlorenheit und Entwurzelung letztendlich entwickelt. Entstanden ist dabei ein lesenswerter Roman, der das zutiefst Böse unterschwellig, aber als literarisches Tribunal immer auch unmissverständlich zur Sprache bringt!

Fazit: lesenswert

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Die Intuitionistin

Eher wieder ein Flop

Eher wieder ein Flop

Schon in seinem jetzt in neuer deutscher Übersetzung vorliegenden Debütroman «Die Intuitionistin» hat der amerikanische Schriftsteller Colson Whitehead seinen Sinn für außergewöhnliche Themen bewiesen. Seinerzeit floppte der Roman allerdings hierzulande. Der inzwischen zweifache Pulitzer Preisträger siedelt nämlich das Setting seines Erstlings im Milieu der Fahrstuhlinspekteure New Yorks an, und er toppt das noch durch eine in diesem Beruf in zweierlei Hinsicht ungewöhnliche Protagonistin. Denn Lila Mae Watson ist die erste Frau unter den Inspekteuren, und dazu auch noch eine farbige unter lauter weißen Kollegen. Sie gehört außerdem auch zu der Gruppe der Intuitionisten, die ihren Job also intuitiv angehen und Unregelmäßigkeiten beim Befahren des Aufzugs mit allen Sinnen sensibel erspüren. Ganz im Gegensatz zu den Empiristen, die technokratisch vorgehen und dabei akribisch einfach stur jede Schraube überprüfen. Lila Mae hat die höchste Erfolgsquote von allen Prüfern und wird deshalb von vielen Neidern angefeindet, insbesondere natürlich von denen des Empiriker-Lagers. «Niemand kann erklären, warum die Analysen der Intuitionisten um zehn Prozent genauer sind als die der Empiriker», heißt es dazu im Roman.

Umso erstaunlicher ist es, dass ein von Lila Mae gerade erst überprüfter Lift bei einer Leerfahrt ohne Benutzer bis zum Grund hin abstürzt. Es ist von Sabotage die Rede, man vermutet eine Manipulation des abgestürzten Lifts durch die Empiriker, um die Intuitionisten in Misskredit zu bringen. Lila Mae gerät zwischen die Fronten eines fiesen Intrigenspiels, in dem es letztendlich um die Vergabe des Chefpostens der Prüfbehörde geht, bei dem sich je ein Vertreter der beiden Denkschulen gegenüber stehen. Neben dem Empiriker Chancre ist das der Intuitionist Lever, der als Anhänger des vor zwei Jahren verstorbenen, sagenumwobenen Vordenkers James Fulton gilt. In dessen der Behörde per Vermächtnis hinterlassenen Aufzeichnungen fehlt seine letzte und wichtigste Arbeit über den perfekten Aufzug, das von ihm als «Black Box» bezeichnete, revolutionäre Projekt eines «Fahrstuhls aus der Perspektive eines Fahrstuhls» nämlich. Das uns, wie es heißt, «von den Städten erlösen wird, die wir bis heute erdulden müssen», womit die immer mehr ins Vertikale wachsenden Hochhäuser in den Metropolen gemeint sind, unrühmliches Ergebnis des ungehemmten Kapitalismus auf die Architektur. Kandidat Lever setzt nun Lila Mae darauf an, in den Besitz dieser von der Haushälterin des gestorbenen Erfinders mutmaßlich bewusst zurückgehaltenen Aufzeichnungen zu gelangen. Alle bisherigen Bemühungen sind nämlich gescheitert, nun soll sie also im Gespräch von farbiger Frau zu farbiger Frau endlich die Herausgabe bewirken.

Der immer surrealer werdende Plot dieses Romans erweist sich letztendlich als ein Genre-Mix aus offensichtlicher Wissenschafts-Satire, Krimi, Gesellschafts- und Rassismuskritik. Satirisch auf die Spitze getrieben ist die von ihm erdachte, mafiöse «Akademie für Vertikalen Transport», wobei deren prophetischer Vordenker James Fulton mit seiner Theorie der «Aufs und Abs» komplett in den Nonsens abgleitet: «Ein Fahrstuhl ist ein Zug. Der perfekte Zug hält im Himmel. Der perfekte Fahrstuhl wartet, während seine menschliche Fracht im Schlamm wühlt und die Worte zu finden versucht. In der Black Box ist das chaotische Geschäft der menschlichen Kommunikation auf den Ausstoß von Chemikalien reduziert, die von den Rezeptoren der Seele erfasst und in wahre Sprache übersetzt werden.»

Stilblüten dieser Art finden sich etliche in diesem Roman der Lifte, der auf irreal erscheinende Weise letztendlich Rassismus und weibliche Emanzipation thematisieren soll, sich dabei aber total verhaspelt. Wenn John Updike 1999 beim Erscheinen dieses Romans erklärt hat, den Autor müsse man fortan beachten, so trifft das für seine späteren Werke durchaus zu, die Online-Kommentare zu seinem Debüt allerdings deuten hierzulande erneut auf einen Flop hin, – und das vollkommen zu Recht!

Fazit: miserabel

Meine Website: https://ortaia-forum.de

Wasserspiel

Dystopischer Klima-Roman

Dystopischer Klima-Roman

Der vor allem als Hörspielregisseur bekannte Tim Staffel hat neben diversen Theaterstücken auch fünf Romane geschrieben, der aktuelle erschien kürzlich unter dem Titel «Wasserspiele». Was im Titel euphemistisch klingt, ist im Plot dieses visionären Romans eine knallharte und katastrophal endende Auseinandersetzung um die örtliche Mineralquelle und das bisher ungenutzte Tiefenwasser eines fiktiven Städtchens namens Lüren in Ostwestfalen. Dort kämpfen die zwei ungleichen Protagonisten des Romans gegen die Absicht der Stadtverwaltung, dem wasser-wirtschaftlich tätigen Großkonzern Dell’Aqua die lukrative Konzession für die gesamte Wasserversorgung zu verkaufen.

Pikanter Weise ist die Bürgermeisterin von Lüren, die diesen Deal wegen der chronisch knappen Finanzen der Gemeinde unbeirrt vorantreibt, die Mutter eines der Aktivisten, des 15jährigen Außenseiters Humprey, der zusammen mit dem zwanzig Jahre älteren Roberto Böger erbittert gegen dieses Vorhaben ankämpft. Roberto dokumentiert, gesponsert von der NGO World Water Ltd., in seinem Vlog weltweit die Folgen verbrecherischer Geschäfte mit der zusehends knapper werdenden Ressource Wasser. Ausgerechnet er hat eine veritable Wasserphobie, was ihn aber nicht hindert, vehement für das Menschenrecht auf Wasser zu kämpfen. «Ich interessiere mich nicht für meine Angst oder ihre Ursache, sondern für das Element, um das sie kreist, das uns alle und alles bestimmt. Ich fürchte mich vor etwas, das existenziell ist, aus dem ich mehrheitlich bestehe, vor etwas, das allen selbstverständlich ist».

Und so reist er gleich zu Beginn der turbulenten Geschichte von Berlin aus nach Athen, um alarmiert von örtlichen Aktivisten zu dokumentieren, wie einem jungen Paar dort mit Polizeigewalt das Baby weggenommen wird, weil es in ihrer Wohnung in einem Slumviertel der Metropole kein fließendes Wasser mehr gibt, also unhaltbare hygienische Zustände herrschen würden. Als ihn schließlich dann ein Hilferuf aus seiner Heimatstadt Lüren erreicht, kehrt er nach langer Zeit in seine alte Heimat zurück, er will sich endlich auch den Schatten seiner Vergangenheit stellen. Entschlossen nimmt er dort zusammen mit dem jungen Humphrey, Sohn eines ehemaligen guten Freundes, und anderen Mitstreitern den hoffnungslos scheinenden Kampf gegen den übermächtigen Konzert Dell’Aqua auf. Aus wechselnder Perspektive berichten die beiden Protagonisten als Ich-Erzähler von diesem ungleichen Kampf um das Allgemeingut Wasser, eines der schon von den griechischen Philosophen definierten «Vier Elemente» allen Seins.

Mit seiner Thematik liegt der visionäre Roman voll im Trend der aktuellen Klimadebatten, die hier zu einer spannenden, zeitnah erzählten und in eine dystopische Zukunft weisenden Geschichte kompiliert sind. Dem unterschiedlichen Alter der beiden Ich-Erzähler geschuldet, führt denn auch die sprachliche Umsetzung zu zwei stilistisch abweichenden Diktionen, bei denen der altersbedingte Jugendsprech von Humphrey für ältere Semester unter den Lesern zuweilen etwas irritierend sein dürfte. Wem zum Beispiel das Wort «Vlog» noch nie begegnet ist, der wird im Internet fündig: Eine tagbuchartig Video-Aufnahmen verbreitende Plattform im Netz, – also das, was Roberto so emsig betreibt. Denn er hat schon früh gelernt: «Wasser ist nicht selbstverständlich», und jetzt erlebt er hautnah, wie eine ganze Gemeinde genau das auf äußerst schmerzhafte Weise auch lernen muss. Wobei einige wenige Einwohner sogar profitieren von den abrupt veränderten Wertschöpfungsketten der Lürener Wasserwirtschaft, vom mit allerlei Lügenmärchen propagierten Aufschwung des Städtchens, das stattdessen eine böse Naturkatastrophe erlebt hat. All das ist nicht immer angenehm zu lesen und stilistisch zudem ziemlich uninspiriert, man fühlt sich weder gut unterhalten noch gar bereichert, – es sei denn, man ist dezidiert ein Fan von dystopischen Romanen!

Fazit: mäßig

Meine Website: https://ortaia-forum.de