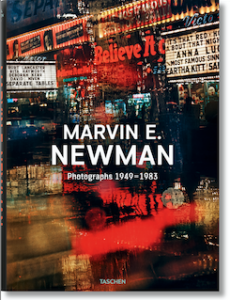

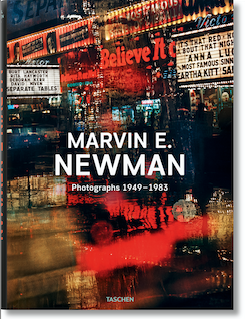

Marvin E. Newman blickt auf das Amerika 1951-2023

Newman. Der vor einem Jahr verstorbene “Sports and Street Photographer”, wie ihn die New York Times in ihrem Nachruf vom September 21, 2023

nannte, huldigt in vorliegendem XL Bildband vor allem der Metropole New York, wo er 1927 auch geboren wurde. Newman wurde 95 Jahre alt.

Originelle Tableaus und neue Perspektiven

Als Straßenfotograf bezeichnet man einen Fotografen, der fähig ist auf die Impulse eines Moments adäquat zu reagieren und einen bestimmten Augenblick mit seiner Linse zu erhaschen. Rund 170 Fotos zeigen in vorliegendem Prachtband, dass Newman eine unbestechlich makellose Technik und einen Blick für Menschen in New Yorker Stadtansichten, Sportaufnahmen und Impressionen aus anderen Teilen der USA hatte. Die erste große Retrospektive der Karriere dieses bemerkenswerten Straßenfotografen, der außerhalb eines namhaften Sammler- und Galeriekreises weitgehend unentdeckt blieb. Lyle Rexer ist ein in New York ansässiger Schriftsteller, Kurator und Kunstkritker, der das Vorwort geschrieben hat. Herausgeber Reuel Golden, ehemaliger Chefredakteur des British Journal of Photography, ist Editor für Fotografie bei TASCHEN. Für TASCHEN hat er unter anderem den spektakulären Titel Mick Rock: The Rise of David Bowie herausgegeben.

Amerika 1951-2024: R.I.P.

Die beiden zeigen Marvin E. Newman, der bei Institutionen wie dem Eastman House, dem MoMA und dem International Photography Center einen exzellenten Ruf genoss, als Porträtisten der „Greatest City in the World“, New York City, vom Times Square bis zur Wall Street. Auch wenn der Fotograf am Chicagoer Institute of Design (Ex New Bauhaus Chicago) sein Studium (“Master of Science in Fotografie”) absolvierte, kehrte er doch gerne wieder in die Weltstadt zurück, um ihre Entwicklung zum Inbegriff des Weltkulturerbes und Kosmopolitismus fotografisch zu begleiten. Im Unterschied zu seinen Vorgängern wählte Newman erstmals die Farbfotografie als bevorzugtes Medium. Damit wollte Newman die lebendige Atmosphäre des grünen Apfels noch besser eingefangen, als dies zuvor schon gelungen war.

Newman: Bilder für Herz&Hirn

“New ways of perceiving and representing reality“, sei die Aufgabe von Fotografie, wie es der Emigré László Moholy-Nagy, ein Lehrer Newmans ausdrückte. Ein Bild mit “Chicago South Side 1950” betitelt zeigt drei Kinder, ein schwarzes, ein weißes und in der Mitte eines mit Maske. Ein anderes die ganz in Schwarz gehüllte Jackie Kennedy neben ihrem Schwager Robert vor dem Sarg ihres Mannes. Die ersten Fotos zeigen seinen Studienort Chicago, dann Fotos aus seinen Sommern in New York, wo er etwa das San Gennaro Festival in Little Italy porträtierte. Der Strand von Coney Island 1953, wo Leute noch in Liegestühlen lagen, um sich zu bräunen, was heute nicht mehr möglich ist, war damals en vogue.

Newman’s Land: von New York nach Kalifornien

Die Lichtspiele des Broadways in Reflexion, darauf ein Spieltisch aus Las Vegas und ein Übergang zum Zirkus als Sujet. Sogar in Alaska hat Newman seine Kamera ausgepackt und die ersten Inuits fotografiert, was damals noch nicht oft passierte. Vom Heartland an die Wall Street zum Sport, wo auch einige Bilder des jungen Muhamed Ali gezeigt werden. Schließlich noch nach Kalifornien, das 1966 bereits als gelobtes Land gefeiert wurde. Wenn du zu Fuß gegangen wärst, hätten sie dich aufgehalten, schmunzelt Newman über die Motorisierung der damaligen Jugend. Aber auch die Schattenseiten lichtete Newman ab.

Newman: “it’s a crazy word to use…romantic”

Ein Besuch der Mustang Ranch für seinen Auftraggeber Look zeigt Prostituierte von ihrer romantischen Seite. Newman fiel auf, wie sie ihre Zimmer “it’s a crazy word to use…romantic” gestalteten oder vor einer Jukebox ohne Schuhe tanzten. Fotos des Times Square, der 42nd Street, schließt den Band ab: Jeder war nur dort, um zu sehen, was am Times Square so passiert. Originelle Tableaus und neue Perspektiven auf vertraute New Yorker Wahrzeichen aber auch Impressionen aus anderen Regionen der USA.

Impressionen Amerika 1951-2023

unter anderem aus Chicago und Kansas, von einem alten Zirkus aus den Fünfzigerjahren, aus einem Bordell in Reno Nevada, aus Las Vegas, Alaska und dem Kalifornien des 20. Jahrhunderts, sowie Aufnahmen aus seinem Sportfotografie-Portfolio mit Ikonen wie Cassius Clay und Pele werden in vorliegendem Band gezeigt. Ein Essay des Kritikers und Wissenschaftlers Lyle Rexer würdigt die erste chronologische Retrospektive eines herausragenden Talents und liefert denkwürdige Bilder für das Auge und viel Nahrung für das Gehirn . Bei TASCHEN ist auch “New York: Portrait of a City” von Newman erschienen.

Marvin E. Newman, Lyle Rexer, Reuel Golden

Marvin E. Newman

2024, Hardcover, XL (25 x 36 cm), 2.66 kg, 240 Seiten

ISBN 978-3-8365-9912-2

Ausgabe: Englisch

TASCHEN Verlag

€ 60

Schon die Vorwörter dieses Briefwechsels sind lesenswert: Gekauft hatte ich es als Taschenbuch, 2021 in England erschienen, mit einem Vorwort von Fergus Garrett, dem Nachfolger Lloyds in Great Dixter, und natürlich auch mit denen der beiden Autoren von 1998.

Schon die Vorwörter dieses Briefwechsels sind lesenswert: Gekauft hatte ich es als Taschenbuch, 2021 in England erschienen, mit einem Vorwort von Fergus Garrett, dem Nachfolger Lloyds in Great Dixter, und natürlich auch mit denen der beiden Autoren von 1998.

Trauer ohne Larmoyanz

Trauer ohne Larmoyanz

Staunend am Mammutbaum

Staunend am Mammutbaum

Die Erstgeborenen. Wer (ältere) Geschwister hat, wird das weitverbreitete Klischee kennen, dass diese es schwerer gehabt hätten. Wegen der Zeit, der Gesellschaft, der Eltern. Sie hätten vorgekämpft, wovon die jüngeren nun profitieren würden. Aber oft ist genau das Gegenteil der Fall: die Jüngeren müssen das Kreuz der Älteren tragen.

Die Erstgeborenen. Wer (ältere) Geschwister hat, wird das weitverbreitete Klischee kennen, dass diese es schwerer gehabt hätten. Wegen der Zeit, der Gesellschaft, der Eltern. Sie hätten vorgekämpft, wovon die jüngeren nun profitieren würden. Aber oft ist genau das Gegenteil der Fall: die Jüngeren müssen das Kreuz der Älteren tragen.

Junge aus West-Berlin. Der Mauerfall ist auch schon wieder 35 Jahre her. Die Politik feierte sich selbst, aber wie war das damals eigentlich für die Menschen? Maxim Leo hat eine Liebesgeschichte geschrieben, die vor dem Systemwechsel beginnt und mit demselben endet. Marc und Nele erzählen abwechselnd

Junge aus West-Berlin. Der Mauerfall ist auch schon wieder 35 Jahre her. Die Politik feierte sich selbst, aber wie war das damals eigentlich für die Menschen? Maxim Leo hat eine Liebesgeschichte geschrieben, die vor dem Systemwechsel beginnt und mit demselben endet. Marc und Nele erzählen abwechselnd Die herzzerreißende Liebes-geschichte zwischen Marc aus Westberlin und Nele aus Ostberlin wird voller Liebe und Hingabe erzählt und zeigt, dass es oft nicht die Worte sind, die einen verbinden, sondern das, was man spürt. “Möglicherweise hätten wir dieses tiefe Verständnis, das wir füreinander hatten, sogar aufs Spiel gesetzt, wenn wir versucht hätten, es mit Worten zu ergründen.” Der Sommer 1989 war auch der Sommer der Liebe zwischen Marc und Nele. Rebellion und Aufbruch überall, fröhlich-bunte Anarchie im grauen Schattenland diesseits der Mauer. Autor Maxim Leo und Kat Menschik verarbeiten in ihrem gemeinsamen Buch auch ähnliche Erfahrugen, die sie damals gemacht hatten. Maxim Leo ist 1970 in Ostberlin geboren und dort aufgewachsen. Er ist Journalist und Autor. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, darunter seine autobiografischen Romane. Kat Menschik hat ihre Jugend wie Maxim Leo in Ostberlin verbracht und den Sommer 1989 in der Ostberliner Künstler- und Punkszene miterlebt. Heute ist sie namhafte Illustratorin. Verblüffend, dass sich die beiden damals gar nicht kennengelernt haben, meint Menschik, denn sie verkehrten in denselben Freundeskreisen und hatten ähnliche Interessen. PS: Das Mauergrau ist Absicht!

Die herzzerreißende Liebes-geschichte zwischen Marc aus Westberlin und Nele aus Ostberlin wird voller Liebe und Hingabe erzählt und zeigt, dass es oft nicht die Worte sind, die einen verbinden, sondern das, was man spürt. “Möglicherweise hätten wir dieses tiefe Verständnis, das wir füreinander hatten, sogar aufs Spiel gesetzt, wenn wir versucht hätten, es mit Worten zu ergründen.” Der Sommer 1989 war auch der Sommer der Liebe zwischen Marc und Nele. Rebellion und Aufbruch überall, fröhlich-bunte Anarchie im grauen Schattenland diesseits der Mauer. Autor Maxim Leo und Kat Menschik verarbeiten in ihrem gemeinsamen Buch auch ähnliche Erfahrugen, die sie damals gemacht hatten. Maxim Leo ist 1970 in Ostberlin geboren und dort aufgewachsen. Er ist Journalist und Autor. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, darunter seine autobiografischen Romane. Kat Menschik hat ihre Jugend wie Maxim Leo in Ostberlin verbracht und den Sommer 1989 in der Ostberliner Künstler- und Punkszene miterlebt. Heute ist sie namhafte Illustratorin. Verblüffend, dass sich die beiden damals gar nicht kennengelernt haben, meint Menschik, denn sie verkehrten in denselben Freundeskreisen und hatten ähnliche Interessen. PS: Das Mauergrau ist Absicht!

Die Glückseligen. In insgesamt vier in ungleiche Längen unterteilte Kapitel erzählt Gustav Ernst die Geschichte von Ulrich und Rosanna, wobei letztere vielleicht gar nicht so heißt. Eine Satire voll bittersüßer Ironie, die die menschlichen Abgründe wie in Platons Höhlengleichnis hell ausleuchtet.

Die Glückseligen. In insgesamt vier in ungleiche Längen unterteilte Kapitel erzählt Gustav Ernst die Geschichte von Ulrich und Rosanna, wobei letztere vielleicht gar nicht so heißt. Eine Satire voll bittersüßer Ironie, die die menschlichen Abgründe wie in Platons Höhlengleichnis hell ausleuchtet.

A Vicious Circle: Die neue Serie von Lee Bermejo (Batman Damned) im Album-Format und Autor Mattson Tomlin (“The Batman”) spielt in der Kreidezeit, im Tokio des 22. Jahrhunderts und dem New Orleans der 1950er, also auf verschiedenen Zeitebenen. Denn jedesmal wenn Shawn Thacker, eine Attentäter aus der Zukunft, jemanden tötet verschlägt es ihn in ein anderes Jahrhundert.

A Vicious Circle: Die neue Serie von Lee Bermejo (Batman Damned) im Album-Format und Autor Mattson Tomlin (“The Batman”) spielt in der Kreidezeit, im Tokio des 22. Jahrhunderts und dem New Orleans der 1950er, also auf verschiedenen Zeitebenen. Denn jedesmal wenn Shawn Thacker, eine Attentäter aus der Zukunft, jemanden tötet verschlägt es ihn in ein anderes Jahrhundert. Unbegrenzte Gewalttätigkeit

Unbegrenzte Gewalttätigkeit

No risk, no fun

No risk, no fun