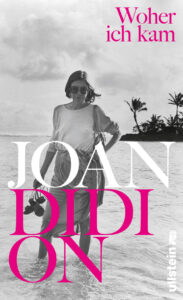

Woher ich kam. Ausgehend von ihrer Urururururgroßmutter Elizabeth Scott, die 1766 geboren wurde, rollt die Schriftstellerin Joan Didion (1934-2021) die Geschichte ihrer Familie – vor allem aber die Kaliforniens – neu auf. Zumeist ging der vielgerühmte “Pioniergeist” der Erschließung des amerikanischen Kontinents bis in den äußersten Westen allerdings auf Kosten der amerikanischen Regierung, wie Didion ernüchternd feststellt.

Woher ich kam. Ausgehend von ihrer Urururururgroßmutter Elizabeth Scott, die 1766 geboren wurde, rollt die Schriftstellerin Joan Didion (1934-2021) die Geschichte ihrer Familie – vor allem aber die Kaliforniens – neu auf. Zumeist ging der vielgerühmte “Pioniergeist” der Erschließung des amerikanischen Kontinents bis in den äußersten Westen allerdings auf Kosten der amerikanischen Regierung, wie Didion ernüchternd feststellt.

The West is the Best

Der amerikanische Westen, Kalifornien, gehört zum Mythos der ganzen Nation USA. “The Last Frontier” wurde bis an den Pazifik ausgedehnt und galt geradezu als zivilisatorisches Projekt. “Man suchte ein romantisches und entlegenes Land der Verheißung und wurde in der Wildnis der hiesigen Welt oft nur von Zeichen des Himmels geführt”, zitiert Didion Josiah Royce, der um die Jahrhundertwende lebte. Was für die Trecks nach Westen am wichtigsten war, lernte die junge Didion auch von ihrer Familie. “Nimm niemals eine Abkürzung und eile, so schnell du kannst, weiter”, so die Erzieherin Virginia Reed, eine Überlebende des legendären Donner-Trecks. “Sentiment wie Trauer und Unstimmigkeit, kostete Zeit. Ein Zögern, ein Moment des Zurückschauens, und der Gral war verwirkt”, so könnte man das Credo der Siedler in den Worten Didions umschreiben. Die sog. “erlösende Kraft der Überquerung” wurde aber nicht durch Liebe gestaltet, denn sie liebten ihr Land nicht, diese Pioniere. Sie bedienten sich eines eisernen Ungetüms, eines Leviathans, eingedenk, dass der eigentliche Octopus nicht die Eisenbahn, sondern die unbarmherzige und gleichgültige Natur selbst war. Wollten sie deswegen alles aus dem Boden rausholen, was rauszuholen war? Didion zeigt, dass sich schon früh Spekulanten bereicherten, etwa wenn sie staatliche Subventionen abgriffen, um ihren Reichtum zu vermehren. Die “subventionierte Monopolisierung Kaliforniens” geschah genauso, wie sich Chrysopylae (Golden Gate) sich ein Vorbild an der Chrysosokeras (Goldenes Horn) von Byzantium ein Vorbild genommen hatte: durch Raub.

Die Kehrseite des verheißenen Paradieses

Der kalifornische Wohlstand baute vor allem auf Flugzeugherstellern wie Hughes, Douglas, Rockwell auf. Aber “Mongolen, Indianern und Negern” war 1860 vom kalifornischen Landtag der Zugang zu öffentlichen Schulen untersagt. Der kalifornische Land Act von 1913 verbot sogar ausdrücklich allen Asiaten und auch ihren in den USA geborenen Kindern (!) Landbesitz. Im zweiten Teil ihrer Rückschau nimmt sich Didion Lakewood vor, eine aus dem Boden gestampfte Gemeinde, die vor allem von Beschäftigten dieses Wirtschaftssektors, der Rüstungsindustrie, bewohnt wurde. Didion stellt sich die Frage, was aus den Kindern dieser Bewohner wird. Antwort: Spur Posse. Schon ihre Mutter hatte Didion darauf aufmerksam gemacht, dass “dieses Wort” hier nicht gebraucht wird. “So denken wir nicht.” Die Rede ist von “Klasse”. Die Ausschreitungen von 1991 (die sog. “L.A. Riots”) bringt Didion in einen Zusammenhang, den andere nicht zu denken wagten. Denn die Auftragslage in der Rüstungsindustrie (sprich: Flugzeuge) war 1989 eingebrochen und Arbeitslosigkeit weit verbreitet. Zwischen 1988 und 1993 waren 800.000 Arbeitsplätze verloren gehangen, so Didion. Aus dem verheißenen Land wurde Ende des 20. Jahrhunderts ein Eldorado der Sozialhilfeempfänger, das 1998 Menschen, die aussiedeln wollten, sogar Prämien für Umzug etc. zahlte. Arbeitsplätze gab es nur mehr in der California Correctional Peace Officers Association, aber selbst die brachten ihr Personal größtenteils selbst mit. Im Jahr 2000 war das kalifornische Strafvollzugssystem mit 33 Zuchthäusern zum größten in der westlichen Hemisphäre geworden. 1995 gab Kalifornien mehr für seine Gefängnisse als für seine zwei großen Universitätssysteme, die UCLA und die California State, aus.

Joan Didion zeigt die Kehrseite der Medaille und verwebt das Schicksal ihres Bundesstaates und Geburtslandes mit dem ihrer eigenen Familie. Sie schreibt über den Tod: “Als mein Vater starb, machte ich weiter. Als meine Mutter starb, konnte ich das nicht.” Der Traum Amerikas, “die ganze Verzauberung”, schreibt sie, “unter der ich mein Leben zugebracht hatte”, fing an, “abwegig” auszusehen. Ein nachdenkliches Werk der 2021 leider verstorbenen Schriftstellerin und Intellektuellen, das zeigt, dass nicht alles gülden ist, was glänzt.

Joan Didion

Woher ich kam. Roman

(Originaltitel : Where I Was From)

Aus dem Amerikanischen von Antje Rávik Strubel

2019, Hardcover, 272 Seiten

ISBN: 978-3550050213

Ullstein Verlag

20.-€