Anfang der Neunziger im spanischen Andalusien wird Hugo durch einen Telefonanruf aus seinen Grübeleien gerissen. Eine verwirrte junge Frau mit seiner Telefonnummer in der Hand wurde in einem abgelegenen Winkel Andalusiens gefunden, er solle doch kommen, um sie abzuholen.

Anfang der Neunziger im spanischen Andalusien wird Hugo durch einen Telefonanruf aus seinen Grübeleien gerissen. Eine verwirrte junge Frau mit seiner Telefonnummer in der Hand wurde in einem abgelegenen Winkel Andalusiens gefunden, er solle doch kommen, um sie abzuholen.

Ausbruch in die Freiheit

Chivas Regal am Verstärker, Pink Floyd’s Dark Side of the Moon in den Ohren und ein paar aufgebrachte Nachbarn später bricht Hugo auf, die Frau zu suchen, die seine Telefonnummer hat. Aber was Hugo nicht weiß, ist, dass noch ein anderer Mann nach dieser Frau sucht und der kennt sie wirklich. Er ist ihr Ehemann und vor ihm ist sie wahrscheinlich geflüchtet. Die Frau, die ihn anrief, wohnt mit ihrem leicht debilen Sohn Louis im Nirgendwo Andalusiens an einer Landstraße. Es kommen nicht viele Menschen dort vorbei und die Einkünfte von Frau Soler sind gering. Warum sollte sie ihr Einkommen also nicht mit etwas Hilfe von Fremden aufbessern? Auf seiner Reise in die Provinz wird der Junge von ein paar spanischen oder andalusischen Rednecks auseinander genommen, gerade als er die Spur der geheimnisvollen jungen Frau aufgenommen hat. Die Einfältigkeit der Menschen am Land für die jeder Fremder ein Verdächtiger ist macht auch vor Hugo nicht Halt. Diese Erfahrung macht wohl jeder junge Mensch, der alleine reist. Seguso, der Ehemann ist bei seinen Recherchen weniger zimperlich, er benimmt sich ebenfalls wie ein Redneck, ist unfreundlich und brutal. Als ein Mechaniker auf einer Reparaturwerkstätte ihn als Versicherungsmakler einschätzt, läßt er ihm seinen Glauben. Er hat kein Interesse an der Wahrheit oder an Gesprächen. Da ist Hugo ganz anders und als er Maria schließlich findet, sieht sie ihm in sein gutes Herz. Aber am nächsten Tag ist sie verschwunden.

Zum Sterben schön

Jetzt muss sich Hugo beeilen, denn er ahnt, dass es da einen Ehemann gibt, der diese Maria ebenfalls suchen könnte. Eine spannende Verfolgung durch die Sanddünen Andalusiens beginnt an deren Ende leider nicht nur die ewiggestrigen Franksten auf der Strecke bleiben, sondern auch das Gute dieser Welt. Denn die andalusische Wüste birgt ein grausames Geheimnis, das jeder auf seine Art entdecken und verarbeiten muss. Hugo ebenso wie Seguso. Oder handelt es sich vielleicht doch alles um eine Verwechslung? Meisterhaft zeichnet Jean-Michel Beuriot im sepiafarbenen Gelb- und Goldtönen, sowohl die Wüste als auch ihre Protagonist:innen bekommen ihr ganz besonderes Denkmal. Denn Szenario Philippe Richelle hat sich ein ganz besonderes Verwirrspiel und viele Plot Twists überlegt um die Leser:innen auf den Holzweg zu führen. Oder sollte man sagen durch die andalusische Wüste? Ein lesenswertes Abenteuer, das sowohl die Schönheit der Wüste als auch die einer neu entflammten Liebe zeigt, aber auch vor Besitzansprüchen warnt. Denn die wahre Liebe gedeiht nur in Freiheit.

Philippe Richelle

Zum Sterben schön

Zeichnung: Jean-Michel Beuriot · Szenario: Philippe Richelle

2024, gebunden, 88 Seiten, Farbe

ISBN: 978-3-96582-169-9

Schreiber&Leser

€ 22,80

Eighties. Waren die Achtziger die Dekade der Dekadenz? Fotograf David Baileys Blick zurück auf die Ära der Zügellosigkeit zeigt alles: die Schulterpolster, toupierte Haare und knallige Farben, aber auch Fotos aus Vogue und Tatler und Ikonen wie Jerry Hall, Tina Turner und Yves Saint Laurent. Nackt, angezogen oder nur leicht bekleidet? David Bailey, einer der renommiertesten Mode- und Porträtfotografen Großbritanniens, nimmt uns mit auf seine Zeitreise in die Achtziger.

Eighties. Waren die Achtziger die Dekade der Dekadenz? Fotograf David Baileys Blick zurück auf die Ära der Zügellosigkeit zeigt alles: die Schulterpolster, toupierte Haare und knallige Farben, aber auch Fotos aus Vogue und Tatler und Ikonen wie Jerry Hall, Tina Turner und Yves Saint Laurent. Nackt, angezogen oder nur leicht bekleidet? David Bailey, einer der renommiertesten Mode- und Porträtfotografen Großbritanniens, nimmt uns mit auf seine Zeitreise in die Achtziger.

Moon Knight. Autor Jed Mackay und Zeichner Alessandro Cappuccio legen wieder ein unwiderstehliches Abenteuer des wohl dunkelsten Marvelheldens der Comic Geschichte vor: Marc Spector besser bekannt als Moon Knight und die Faust des Khonshu, ist tot.

Moon Knight. Autor Jed Mackay und Zeichner Alessandro Cappuccio legen wieder ein unwiderstehliches Abenteuer des wohl dunkelsten Marvelheldens der Comic Geschichte vor: Marc Spector besser bekannt als Moon Knight und die Faust des Khonshu, ist tot.

Sozusagen die letzten Worte Stefan Zweigs, eines der größten Schriftsteller unserer Zeit, werden in vorliegender Publikation nochmal zusammengetragen. Die letzten publizierten Worte erschienen zwischen 1940 bis 1942 in Zeitungen und Zeitschriften, es waren Kurzgeschichten ebenso wie politische Appelle, Warnrufe vor Katastrophen, die er nicht mehr erleben wollte.

Sozusagen die letzten Worte Stefan Zweigs, eines der größten Schriftsteller unserer Zeit, werden in vorliegender Publikation nochmal zusammengetragen. Die letzten publizierten Worte erschienen zwischen 1940 bis 1942 in Zeitungen und Zeitschriften, es waren Kurzgeschichten ebenso wie politische Appelle, Warnrufe vor Katastrophen, die er nicht mehr erleben wollte.

“Whitewashing” heißt es nicht umsonst. Denn die amerikanische Geschichtsschreibung wird als Geschichte der Sieger dargestellt: der Sieg der Weißen. Aber was hätten diese ohne die Schwarzen in ihrem Land erreicht? Michael Harriot deckt den wahren Ursprung des Reichtums der amerikanischen Nation auf. Ein paar Geschichtslektionen wie es wirklich dazu kam.

“Whitewashing” heißt es nicht umsonst. Denn die amerikanische Geschichtsschreibung wird als Geschichte der Sieger dargestellt: der Sieg der Weißen. Aber was hätten diese ohne die Schwarzen in ihrem Land erreicht? Michael Harriot deckt den wahren Ursprung des Reichtums der amerikanischen Nation auf. Ein paar Geschichtslektionen wie es wirklich dazu kam.

Batman. Ein Cthulhu-Batman? Wo hat man so etwas schon gesehen? Der Cthulhu-Mythos des Fantasy-Horror-Schriftstellers H. P. Lovecraft trifft auf die Batman-Legende. Seit Jahrzehnten ist das Tor zwischen Gotham Above und Gotham Below versiegelt, doch nun wird es exklusiv für dieses Black Label Comic geöffnet. Und endlich taucht ein alter Freund wieder auf: Two-Face.

Batman. Ein Cthulhu-Batman? Wo hat man so etwas schon gesehen? Der Cthulhu-Mythos des Fantasy-Horror-Schriftstellers H. P. Lovecraft trifft auf die Batman-Legende. Seit Jahrzehnten ist das Tor zwischen Gotham Above und Gotham Below versiegelt, doch nun wird es exklusiv für dieses Black Label Comic geöffnet. Und endlich taucht ein alter Freund wieder auf: Two-Face.

Book of Games. 336 herrlich absurde Gedankenspiele, die man allein oder in der Gruppe und ohne jegliches Material spielen kann. Gerade zu Weihnachten eine wohl unentbehrliche Lektüre für jeden Gabentisch. Der Autor erklärt die Regeln, während Werke von Künstlern wie August Sander, Rineke Dijkstra und Salvador Dalí illustrieren, wie man spielerisch aus seiner Komfortzone tritt. Ein kühnes Abenteuer für mutige Konquistadoren des Gehirns.

Book of Games. 336 herrlich absurde Gedankenspiele, die man allein oder in der Gruppe und ohne jegliches Material spielen kann. Gerade zu Weihnachten eine wohl unentbehrliche Lektüre für jeden Gabentisch. Der Autor erklärt die Regeln, während Werke von Künstlern wie August Sander, Rineke Dijkstra und Salvador Dalí illustrieren, wie man spielerisch aus seiner Komfortzone tritt. Ein kühnes Abenteuer für mutige Konquistadoren des Gehirns.

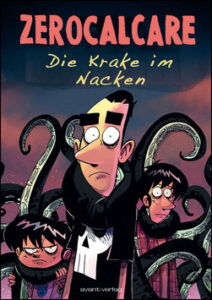

Die Krake im Nacken. Zerocalcare ist einer der bestverkauften zeitgenössischen Comiczeichner Italiens. Sein neuestes Werk ist wieder autobiografisch und autofiktional zugleich. Nach seinem autobiografischen Reisebericht im syrisch-türkischen Grenzgebiet, “Kobane Calling” (2017) und der Fortsetzung “No sleep Till Shingal” (2022), thematisiert er in “Vergiss meinen Namen” und “Die Krake im Nacken” wieder seine Familiengeschichte.

Die Krake im Nacken. Zerocalcare ist einer der bestverkauften zeitgenössischen Comiczeichner Italiens. Sein neuestes Werk ist wieder autobiografisch und autofiktional zugleich. Nach seinem autobiografischen Reisebericht im syrisch-türkischen Grenzgebiet, “Kobane Calling” (2017) und der Fortsetzung “No sleep Till Shingal” (2022), thematisiert er in “Vergiss meinen Namen” und “Die Krake im Nacken” wieder seine Familiengeschichte. Kalte Füße. “Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung.” Wer in den Nachkriegsjahren in Mitteleuropa geboren wurde oder aufwuchs, wusste, früher oder später, dass seine Eltern in den Faschismus oder Nationalsozialismus involviert waren. Diese Erkenntnis mag viele unbeantwortete oder unbeantwortbare Fragen ausgelöst haben, nicht nur bei der 1964 geborenen italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri, deren Vater als “Alpini” in der Ukraine kämpfte. Im sog. Russlandfeldzug, der eigentlich eine Ukrainefeldzug war…

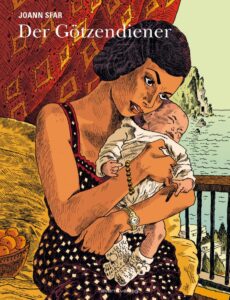

Kalte Füße. “Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung.” Wer in den Nachkriegsjahren in Mitteleuropa geboren wurde oder aufwuchs, wusste, früher oder später, dass seine Eltern in den Faschismus oder Nationalsozialismus involviert waren. Diese Erkenntnis mag viele unbeantwortete oder unbeantwortbare Fragen ausgelöst haben, nicht nur bei der 1964 geborenen italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri, deren Vater als “Alpini” in der Ukraine kämpfte. Im sog. Russlandfeldzug, der eigentlich eine Ukrainefeldzug war… Der Götzendiener. “Ich werde von nichts anderem reden als von mir“, kündigt eines der Alter Egos großspurig an. Der Texter und Zeichner des Bestsellers “Die Katze des Rabbiners“, Joann Sfar, legt mit der “Götzendiener” sein bisher persönlichstes Werk vor. Denn es geht um nichts weniger als Idolatrie, den Götzendienst, eigentlich eine Sünde in vielen Glaubensgemeinschaften.

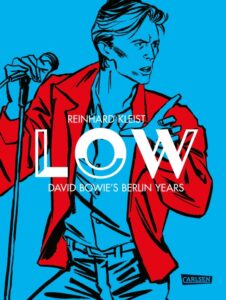

Der Götzendiener. “Ich werde von nichts anderem reden als von mir“, kündigt eines der Alter Egos großspurig an. Der Texter und Zeichner des Bestsellers “Die Katze des Rabbiners“, Joann Sfar, legt mit der “Götzendiener” sein bisher persönlichstes Werk vor. Denn es geht um nichts weniger als Idolatrie, den Götzendienst, eigentlich eine Sünde in vielen Glaubensgemeinschaften. David Bowie. “Wir sind Helden, Du und ich,. Das ist unsere Bestimmung. Weil wir uns lieben. So ist das.” Nach “

David Bowie. “Wir sind Helden, Du und ich,. Das ist unsere Bestimmung. Weil wir uns lieben. So ist das.” Nach “

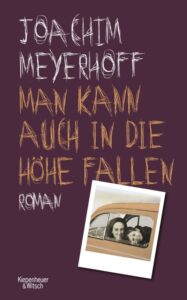

Man kann auch in die Höhe fallen. “Danke, Mama, ich glaube es wird besser.” Joachim Meyerhoff aus Schleswig hat als Schauspieler unter anderem am Burgtheater in Wien, am Schauspielhaus in Hamburg, an der Berliner Schaubühne und den Münchner Kammerspielen gespielt. 2011 begann er mit der Veröffentlichung seines mehrteiligen Zyklus “Alle Toten fliegen hoch” von der er mit “Man kann auch in die Höhe fallen” den sechsten Teil vorlegt.

Man kann auch in die Höhe fallen. “Danke, Mama, ich glaube es wird besser.” Joachim Meyerhoff aus Schleswig hat als Schauspieler unter anderem am Burgtheater in Wien, am Schauspielhaus in Hamburg, an der Berliner Schaubühne und den Münchner Kammerspielen gespielt. 2011 begann er mit der Veröffentlichung seines mehrteiligen Zyklus “Alle Toten fliegen hoch” von der er mit “Man kann auch in die Höhe fallen” den sechsten Teil vorlegt.

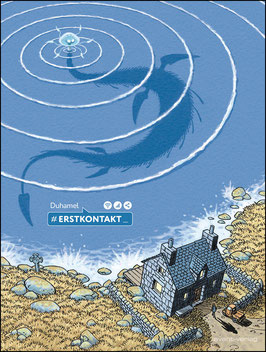

Erstkontakt. Nach “Falsche Fährten” erscheint “#Erstkontakt_” (sic) beim renommierten Comic Verlag Avant, Text & Zeichnungen: Bruno Duhamel. Dieses Mal widmet er sich dem Mythos von Nessie, besser bekommt als das Monster von Loch Ness, das sich irgendwo in den schottischen Highlands rumtreiben soll. Ein Hipster wider Willen, Doug, schießt zufällig ein Foto und löst damit eine Katastrophe für den kleinen Ort aus.

Erstkontakt. Nach “Falsche Fährten” erscheint “#Erstkontakt_” (sic) beim renommierten Comic Verlag Avant, Text & Zeichnungen: Bruno Duhamel. Dieses Mal widmet er sich dem Mythos von Nessie, besser bekommt als das Monster von Loch Ness, das sich irgendwo in den schottischen Highlands rumtreiben soll. Ein Hipster wider Willen, Doug, schießt zufällig ein Foto und löst damit eine Katastrophe für den kleinen Ort aus.

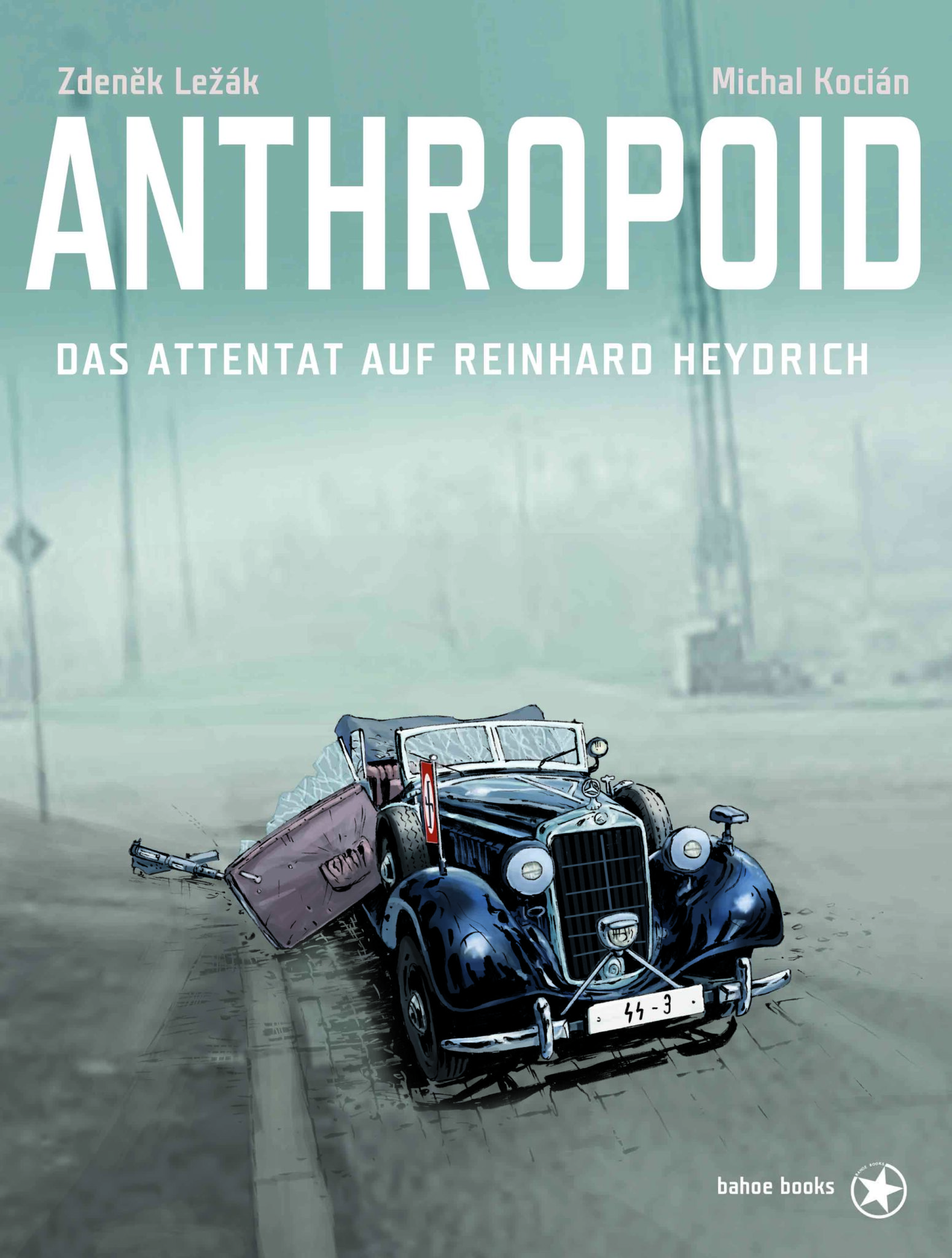

Anthropoid. Reinhard Tristan Eugen Heydrich war einer der Hauptorganisatoren des Holocaust und 1941 als stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren für zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Als er am 27. Mai 1942 in Prag bei einem Attentat tschechoslowakischer Widerstandskämpfer starb, wurden die Massaker von Lidice und Ležáky vom NS-Regime als Racheakte verübt.

Anthropoid. Reinhard Tristan Eugen Heydrich war einer der Hauptorganisatoren des Holocaust und 1941 als stellvertretender Reichsprotektor in Böhmen und Mähren für zahlreiche Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich. Als er am 27. Mai 1942 in Prag bei einem Attentat tschechoslowakischer Widerstandskämpfer starb, wurden die Massaker von Lidice und Ležáky vom NS-Regime als Racheakte verübt.

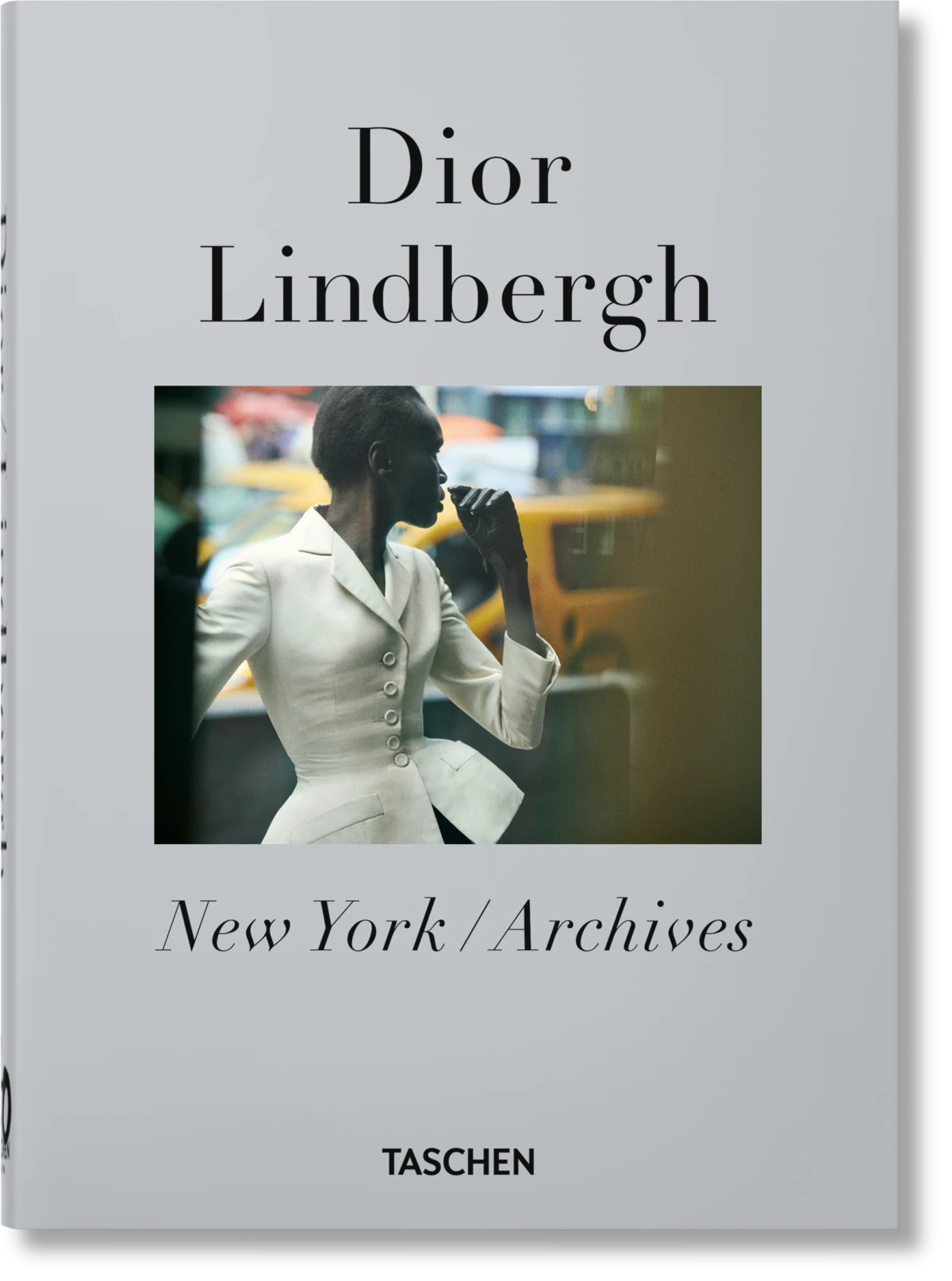

Peter Lindbergh: Dior. Haute Couture am Times Square. Für Peter Lindbergh’s außergewöhnliches Konzept ließ Dior eine beispiellose Anzahl seiner berühmtesten Kleidungsstücke über den Atlantik reisen. So entstand das letzte Buch des 2019 verstorbenen Fotografen, das bis heute als Originaldokument einer außergewöhnlichen Ko-Kreation gilt. Des Künstlers letzte Herzensangelegenheit, das Haute Couture und Fotografie elektrisierend verbindet, erscheint bereits in der unglaublichen 40th Ed.

Peter Lindbergh: Dior. Haute Couture am Times Square. Für Peter Lindbergh’s außergewöhnliches Konzept ließ Dior eine beispiellose Anzahl seiner berühmtesten Kleidungsstücke über den Atlantik reisen. So entstand das letzte Buch des 2019 verstorbenen Fotografen, das bis heute als Originaldokument einer außergewöhnlichen Ko-Kreation gilt. Des Künstlers letzte Herzensangelegenheit, das Haute Couture und Fotografie elektrisierend verbindet, erscheint bereits in der unglaublichen 40th Ed.