Bernd Cailloux, Jahrgang 1945, zählt zu den Autoren, die um 1967 von der Hippie-Bewegung angetörnt wurden. Wie viele junge Leute ging auch er in jenen kulturell und politisch bewegten Tagen auf die große Sinnsuche und entdeckte – neben Musiklokalen wie Düsseldorfs »Creamcheese«, dem Hamburger »Star Club« und dem »Closed Eye« in Berlin – die verbotene Droge Cannabis. Weiterlesen

Bernd Cailloux, Jahrgang 1945, zählt zu den Autoren, die um 1967 von der Hippie-Bewegung angetörnt wurden. Wie viele junge Leute ging auch er in jenen kulturell und politisch bewegten Tagen auf die große Sinnsuche und entdeckte – neben Musiklokalen wie Düsseldorfs »Creamcheese«, dem Hamburger »Star Club« und dem »Closed Eye« in Berlin – die verbotene Droge Cannabis. Weiterlesen

Archiv

Surabaya Gold. Haschischgeschichten

Das Lächeln der Sterne

Was haben wir der Welt angetan, fragt die Autorin in einem ihrer Gedichte, „die reine Vernunft sie hat alles beschmutzt“, „der Diener hat sich selbst an die Spitze gestellt“, „es ist unglaublich – aber kehrten wir um die Erde würde uns noch immer alles vergeben“.

Wie gut Spiritualität, Politik und Poesie zusammenpassen – ja zusammengehören –zeigt dieser Gedichtband eindrücklich. Allen Unkenrufen moderner Ideologen zum Trotz. Denn Fischers Lyrik ist hoch politisch, im schönsten Sinn der Bedeutung: sie kritisiert Umweltzerstörung und die inhumane Vorgangsweise gegenüber Flüchtlingen ebenso, wie sie vor der Gefahr der Entfremdung von unseren Wurzeln warnt. In ihrem berührenden Gedicht an das Meer (“Stern aller Sterne”), das wie die Flut an den Strand gischt, unser Gewissen wachrüttelt, unsere Versteinertheit aushöhlt, beweist sie anschaulich, wie gut sich Poesie und ganzheitliches Weltbild vertragen. Poesie und Sinnlichkeit finden desgleichen ein Emulgat in diesem Band, und wie schön Romantik in einem nachmodernen Sinn sein kann, zeigt das Gedicht: „Lösch das Licht aus“, das da weitertönt: „lass die Mondin sprechen/zart und stark//Lösch das Licht aus//Berühre meine Stirn/Ist sie fiebrig/lass mich nicht gehen//Zu viele Stolpersteine/Stolpersteine/welcher Weg?//Lösch das Licht aus/lass die Mondin sprechen/Wen schenkt die Nacht?//Lösch das Licht aus/lass die Mondin wählen/sternenbedacht.

Dass Spiritualität und Politik nicht zusammenpassen würden, reden uns die ein, die das heilige Ego an die Spitze stellen, meint Fischer – dem ist meinerseits nichts hinzuzufügen. Außer, dass die Form, in der sie uns dies mitteilt, eine höchst kunstvolle, metrisch und sprachlich sehr genaue ist – worin sich das Talent der Dichterin (die nicht von ungefähr den Künstlernamen Lyreley trägt) erweist.

Manfred Stangl

Dagmar Fischer: „Das Lächeln der Sterne“, edition art science, Wien, 2o16, ISBN: 978-3-9o2864-62-8

Die Yogini

Ich begann einen Aufsatz über Ulli Olvedis Werk (in: pappelblatt.at) mit dem Satz: „Olvedi lesen heißt Schatztruhen öffnen“. Mit dem folgenden Roman fügt sie den leuchtenden Kleinodien der Seele ein weiteres glänzendes hinzu.

Das allerdings, wenn man kritisch sein mag, erst aus dem Schiefer, dem Mutterstein, befreit werden muss, bevor das kostbare Stück vor den Augen erstrahlt. Und das vielleicht nicht als Einstiegsroman für spirituell weniger Gutbetuchte geeignet ist. Da machen andere Romane Olvedis, wie „Das tibetanische Zimmer“ oder „Über den Rand der Welt“ mehr Sinn.

Das fast 6oo-seitige Werk erzählt die Geschichte der Yogini Lenjam, die, als die weniger spirituell anmutende Schwester von Nyima, Tochter aus höherem Haus in der tibetanischen Vergangenheit, erst manchen materiellen Verlockungen erliegt – vor allem stark wirkenden Männern –, bevor sie ihre Berufung, durch eine Dakini vermittelt, erfährt.

Inhaltlich eröffnet uns Olvedi das tantrische Verständnis der Welt, das lehrt, aus allen Begebenheiten, jeder Kleinigkeit, jeder Skepsis, jedem Irrtum, jeder Emotion einen Wegweiser am spirituellen Pfad zu entdecken. Und – falls notwendig – greifen höhere Mächte ein, Zweifel zu bereinigen, um wieder klar schauen zu können. Bemerkenswert viele Details aus dem Alltagsleben, in denen die Protagonisten irrt, werden gezeigt – beachtenswert der Fundus, aus dem Olvedi schöpft, um Textpassagen aus Heiligen Schriften zu zitieren, oder eigene Erfahrungen einzubringen, um zu vermitteln, wie nun Lenjam aus ihren Fehlern zu lernen vermag. Zwangsweise ergeben sich daraus Längen, die ich aber, präziser denkend, nicht als solche bezeichnen mag. Am besten kann der schürfende Leser das Buch wohl mit einer Edelsteinmine vergleichen, in der man lange Stollen gräbt, um auf reiche Adern zu stoßen. Ein Menschenleben umfasst zwangsläufig immense Strecken, einige Abzweigungen, Irrungen, aus denen der geübte Mineur ableiten mag, wohin der Hauptstollen führen muss, um zum Schatz zu gelangen. Dieser allerdings steckt ebenso in den Nebenwänden der Schächte – eben aufgrund der detaillierten scheinbar unscheinbaren Einsichten Lenjams. Man wiegt diese in den Händen, schleift und poliert sie mit der Schärfe der eigenen Erkenntnis und schon liegen die Kostbarkeiten zauberhaft schön vor dem blaufunkelnden inneren Auge.

Uns allen gemeinsame Schwächen werden beleuchtet, Fehleinschätzungen untersucht, denen wir alle unterliegen können; vielleicht vermögen wir auf erstem Blick den Schatz im tauben Gestein nicht zu erfassen – andere Bücher Olvedis handeln von der leichter zugänglichen Gegenwart, arbeiten mit westlichen Protagonisten, in die wir uns geschmeidiger hineinfühlen können: nichtsdestotrotz findet sich in kaum einem ihrer anderen Werke solch hochkarätige Kollektion an Karfunkeln (oder doch: jedes ihrer Bücher ist faszinierend). Zumal Olvedi eine höchst reiche Zeit schildert: voller Tempel, meditierender Mönche in Klöstern, religiös authentischer Schriften. Eine Epoche, in der spirituelle Tugenden als erstrebenswert gelten, das „einfache Volk“ ob der Segnungen von echten Lamas und Yogis Bescheid weiß und diese aufgrund der dicht gewebten spirituellen Netze auch zu unterscheiden vermag von Scharlatanen oder den geistigen Kräften weniger hoher Würdenträger. Sehnsucht könnte einen packen, denkt man an die Gegenwart, in der nur der Zellophanschein der Verpackungen zählt. Doch – was uns Olvedi vielleicht auch sagt mit diesem Roman: der tantrische Weg nimmt die Gegebenheiten an. Wir können/müssen gerade in einer geistlosen Zeit Spiritualität unverbraucht und mutig wiedererlernen.

Der vorliegende Roman Olvedis erinnert an einen Stollen tief unter dem schweren Gebirge der trostlosen Gegenwart gebaut: durch den wir schlussendlich auf unser inneres Tal der Yoginis treffen, diesen Ort von innerer Schönheit, Weisheit und Tugend, wenn wir voll Vertrauen wahrhaft bereit dazu sid …

Manfred Stangl

Tagtraumnotizen

Sicher eines der schönsten der zahlreichen Bücher des Autors. Und eines der persönlichsten. Die Kindheit im Mühlviertel wird geschildert, die Beziehung zu den Eltern, zu einer brachialen „Nazi“-Erzieherin, zu den religiösen Bräuchen am Land.

Gewohnt kritisch sieht Wiplinger die Vorgänge in seiner Heimat. Beschreibt rigide Erziehungsmuster, die schon traumatisierend wirken können, und einen lebenslangen Prozess zu verarbeiten und zu wachsen. Wiplingers menschliche Reife sowie sein feines Sprachgefühl scheinen offenkundig durch bei Aussagen über seinen Vater: „und er sagte darauf völlig hilflos und wieder einmal darüber sehr traurig, daß er mich eben nicht verstand was ihm auch schmerzlich bewußt war aber ich muß dich doch verstehen du bist doch mein sohn worauf ich ihm antwortete vater das ja aber mehr auch schon nicht du weißt doch überhaupt nicht wer ich bin ich weiß ja selbst noch nicht wer ich überhaupt bin“. Der Verzicht auf Interpunktion im Buch ist nicht der modernistischen Attitüde geschuldet, vielmehr trägt er zur sogartigen Wirkung des Textes bei, die sowohl der persönlichen als auch der politischen Kritik ziemliche Intensität verleiht…

Der Tod spielt eine wesentliche Rolle: der Unfall eines Bruders, das Ableben der Eltern, das still liebevolle Verständnis am Sterbebett der Mutter, das Ertrinken der Flüchtlinge im Mittelmeer – gekonnt spannt Wiplinger weite Bögen aus der vom Nationalsozialismus und rigidem Katholizismus geprägten Kindheit bis zur Gegenwart – immer wieder blitzt Respekt vor den Altvorderen auf, etwa wo beim Gestapoverhör der Vater sich nur durch Klugheit seiner Verhaftung entziehen konnte. Schwer wiegt die Anklage des engagierten Autors, was die stets rigider werdende Flüchtlingspolitik der Regierung betrifft, die Hetze des Boulevards, die Unmenschlichkeit rechter Recken: „nicht die millionen flüchtlinge brauchen schutz nein unsere heimat braucht schutz einen heimatschutz meint er und sein outfit ist topmodisch“.

Sehr deutlich auch die Kritik am europäischen Wohlstandsmodell, das auf der Ausbeutung ausgesourcter BilliglohnarbeiterInnen beruht; und wieder eine zutiefst menschliche und zugleich kluge Reflexion des Heimatbegriffs bezüglich der Flüchtlingskrise: „diesen armen Menschen helfen ein wenig etwas abgeben von unserer heimat weil das was wir abgeben und mit ihnen teilen ja gar nichts ist im vergleich zu dem was sie verloren haben weil uns in unserem leben nichts wirklich fehlt weil wir genug an heimat haben sodaß wir vieles auch mit anderen die keine heimat mehr haben doch teilen könnten“, zumal das Gedudel über Heimat bloß zudecke, wie unsere Heimat irreparabel beschädigt wird, vom Landschaftsbild bis zur Architektur und der Lebenskultur – diese durch massenmedialen Schwachsinn.

Bemerkenswert Wiplingers Haltung zu Gefühlen generell, die heutzutage ja als überholt bis bestenfalls permanent vom Intellekt zu sanierende Dauerbaustelle gelten: „und ich höre den gesang eines fremden mir zu herzen gehenden liedes lasse mir den text übersetzen stimme mich ein in das lied und in mich selber in die tiefe meiner gefühle in etwas das zu herzen geht und nicht irgendwo oben hängt in dem gestrüpp das man verstand nennt…“.

Im zweiten schmäleren Teil des Buches lesen wir die „Venezianischen Notizen“, Wiplingers Beschäftigung mit seiner Lieblingsstadt zwischen Tourismus und (Kunst-)Geschichte. Woraus ich, weils so exakt zum Thema dieser Pappelblatt-Ausgabe passt, folgende Stelle zitieren möchte: „von zeit zu zeit in eine kirche eintreten und dort eine längere zeit verweilen sich niedersetzen in eine bankreihe vielleicht hinten auf einem platz nichts denken nichts reden nichts wollen nirgendwohin streben nein einfach nur dasein nur schauen oder dann auch einmal die augen schließen vielleicht gibt es leise musik oder eben nichts außer stille sich dieser stille hingeben sich hineinversenken in sie versinken in dieser stille ankommen in dieser stille länger als nur für einen augenblick verweilen in einer stille in dir die botschaft der stille hören aufnehmen in dich diese wortlose sprachlose lautlose botschaft bereitwillig aufnehmen in dich“

Manfred Stangl

Peter Paul Wiplinger: „Tagtraumnotizen“, Wien 2o16, Löcker, 18oS, Tb, ISBN: 978-3-854o9-678-8

Lucky Luke: Dicke Luft in Dalton City, Bd. 36 und Band 1

Durch einen Fehler in einer Telegrafennachricht wird Joe Dalton auf freien Fuß gesetzt. Da seine Brüder nicht im Gefängnis bleiben sollen, befreit er sie und beschließt, zusammen mit ihnen die verwaiste Banditenstadt Fenton Town zu übernehmen und in Dalton City umzubenennen. Um Geld zu verdienen, soll Dalton City an alte, glor- und geldreiche Zeiten anknüpfen. Lucky Luke, den sie gefangen setzen, soll ihnen dabei helfen. Um Schwung in die Stadt zu bringen, engagieren die Daltons eine Cancan-Truppe. Joe will die Leaderin dieser Truppe heiraten, deshalb ein pompöses Fest inszenieren und die Crème de la Crème der Banditenwelt einladen.

Die limitierte Nostalgie-Edition bringt den ersten Band der Serie im Retro-Look von 1972 heraus, zusammen mit einem informativen Vorwort von Volker Hamann, in dem erklärt wird, warum in der deutschen Ausgabe der Bände die ersten 14 Abenteuer „verschwunden“ sind. Die Edition ist eine weitere Hommage an 70 Jahre Lucky Luke im Jahr 2016. Die verschwundenen 14 ersten Bände werden deshalb in der richtigen Reihenfolge wieder aufgelegt. Die Cover dieser Edition sind in der Retro-Optik der Koralle-Ausgaben gehalten und es gibt erstmals eine tatsächliche Bandnummer 1. Ansonsten macht auch dieses „alte“ Abenteuer Spaß zu lesen und ist vom Preis her völlig in Ordnung. Die Anspielungen machen noch mehr Spaß: Lulu Carabine ähnelt z.B. Mae West.

Asterix erobert Rom – Das Album zum Film

Julius Cäsar hat es satt: Immer wieder werden seine Truppen durch Majestix und sein Dorf verprügelt. Also schlägt er den Galliern eine Wette vor. Wenn sie es schaffen, wie Herkules superschwere Aufgaben für Götter zu bewältigen, streckt Cäsar die Waffen. Wenn nicht, müssen sich die Gallier Cäsar unterwerfen. Majestix nimmt an und entsendet seine besten Krieger Asterix und Obelix, um die Aufgaben zu bewältigen: Die beiden sollen den schnellsten Läufer, den besten Speerwerfer, den besten Judoka besiegen, Unmengen an Essen vertilgen, auf einem geisterhaften Schlachtfeld übernachten, das Haus, das Idioten macht, überlisten, auf dem Olymp den weichsten Weichspüler herausfinden und vieles mehr. Werden die beiden Krieger das schaffen?

Das Album zum Zeichentrickfilm, der vor 41 Jahren erschienen ist, bezeichnet Uderzo in seinem Vorwort als „würdigen Rahmen“. Das Vorwort selbst ist informativ, blickt es doch auf die Entstehung des Filmes zurück und erzählt den LeserInnen, dass Uderzo die damaligen Vorlagen für die Trickfilmzeichner überarbeitet und ein neues Cover gestaltet hat. Das Cover gibt im Hintergrund einen Vorausblick auf die zu bewältigenden Aufgaben. Der Text ist in diese gelungenen Zeichnungen eingefügt. Die Zeichnungen selbst warten u.a. mit witzigen Selbstzitaten auf, wirken sehr dynamisch und arbeiten mit angenehmen Farben. Die Ideen für die Aufgaben selbst sind zeitlos humorvoll, stecken voller Anspielungen auf z.B. die Bürokratur (heute noch so aktuell wie damals) und vermitteln den LeserInnen, dass man mit Selbstbewusstsein, Köpfchen und Humor so ziemlich jede Aufgabe lösen kann und machen einfach Spaß. Der Text liest sich ein wenig gekünstelt an manchen Stellen, fasst aber die Geschichte gut zusammen. Insgesamt gelungen.

Sprichst Du mit mir

sprichst du mit mir mit einem nicht gemachten nicht sichtbaren fragezeichen am ende dieses satzfragmentes oder nur lapidare feststellung mit einem nicht ausgesprochenen anschlußwort anschlußsatz als ergänzung beginnend mit einem dann oder als eine andere fragestellung mit dem wörtchen wann davor wann endlich sprichst du mit mir und worüber ist gleich angefügt nämlich über die heimat über die liebe über den tod über erlebtes über bekommenes über verlorenes über brüchiges über sich wandelndes über endgültiges versuche zur selbstsuche und selbstfindung bisweilen eine begegnung mit sich selber oder worte aus diesen begegnungen herausgeboren und zu einem gedicht geformt in einem „denken“ jenseits sprachlicher begrifflichkeiten bilderwelt gedankenwelt empfindungswelt eingeschrieben in erinnerung in das gedächtnis als bausteine der poesie gedichte als persönliche notate empfindungen erkenntnisse gefühle gefühlsstrukturen befindlichkeiten momentane vorübergehende jetztgefühle einbettung in eine gefühlswelt in die des eigenen ichs diese aber immer wieder infragegestellt durch das eigene ich oder durch etwas außerhalb von ihm aber auf dieses ich wirkend einwirkend spuren hinterlassend wo doch alles zugeich eine einzige spurensuche ist das leben die liebe nur der tod ist das letztlich endgültige, das einzig gültige überhaupt vielleicht mag sein oder auch nicht wer weiß es schon das gedicht als aufbewahrungsort von heimat und liebe doch am abgrund der tod das alles spüren und dann spuren legen und hinterlassen feststellungen machen von einem vorübergehenden hier- und jetztsein in sich wandelnden gefühlen und in vermeintlichen erkenntnissen denn gesichert ist nichts eben weil alles so ist wie es ist vermeintlich oder auch nicht und immer wieder nichtwissen unsicherheit schweigen antwortlosigkeit auch fremdsein und heimatlosigkeit im eigenen leben manchmal steigt sehnsucht auf sehnsucht nach unbekanntem nicht mehr erwartetem wird zur melancholie zur sanften trauer um das verlorene auch um das nie erlebte um das nie erreichte eine sehnsucht wie eine solche nach einem anderen ich nach einem anderen du nach einem anderen leben nach einer anderen welt denn so steht es an einem gedichtende geschrieben „dort ist das land das ich in diesem leben nie erreicht“

sprichst du mit mir mit einem nicht gemachten nicht sichtbaren fragezeichen am ende dieses satzfragmentes oder nur lapidare feststellung mit einem nicht ausgesprochenen anschlußwort anschlußsatz als ergänzung beginnend mit einem dann oder als eine andere fragestellung mit dem wörtchen wann davor wann endlich sprichst du mit mir und worüber ist gleich angefügt nämlich über die heimat über die liebe über den tod über erlebtes über bekommenes über verlorenes über brüchiges über sich wandelndes über endgültiges versuche zur selbstsuche und selbstfindung bisweilen eine begegnung mit sich selber oder worte aus diesen begegnungen herausgeboren und zu einem gedicht geformt in einem „denken“ jenseits sprachlicher begrifflichkeiten bilderwelt gedankenwelt empfindungswelt eingeschrieben in erinnerung in das gedächtnis als bausteine der poesie gedichte als persönliche notate empfindungen erkenntnisse gefühle gefühlsstrukturen befindlichkeiten momentane vorübergehende jetztgefühle einbettung in eine gefühlswelt in die des eigenen ichs diese aber immer wieder infragegestellt durch das eigene ich oder durch etwas außerhalb von ihm aber auf dieses ich wirkend einwirkend spuren hinterlassend wo doch alles zugeich eine einzige spurensuche ist das leben die liebe nur der tod ist das letztlich endgültige, das einzig gültige überhaupt vielleicht mag sein oder auch nicht wer weiß es schon das gedicht als aufbewahrungsort von heimat und liebe doch am abgrund der tod das alles spüren und dann spuren legen und hinterlassen feststellungen machen von einem vorübergehenden hier- und jetztsein in sich wandelnden gefühlen und in vermeintlichen erkenntnissen denn gesichert ist nichts eben weil alles so ist wie es ist vermeintlich oder auch nicht und immer wieder nichtwissen unsicherheit schweigen antwortlosigkeit auch fremdsein und heimatlosigkeit im eigenen leben manchmal steigt sehnsucht auf sehnsucht nach unbekanntem nicht mehr erwartetem wird zur melancholie zur sanften trauer um das verlorene auch um das nie erlebte um das nie erreichte eine sehnsucht wie eine solche nach einem anderen ich nach einem anderen du nach einem anderen leben nach einer anderen welt denn so steht es an einem gedichtende geschrieben „dort ist das land das ich in diesem leben nie erreicht“

ein schmales gedichtbändchen sparsam konzentriert schön nur auf jeder zweiten seite ein gedicht die vorhergehende oder nachfolgende seite unbedruckt unbeschrieben unbenutzt und doch da in ihrer funktion der trennung der texte voneinander als ein zeichen des leeren raumes für jedes einzelne gedicht das freiraum braucht für die dichterin für die poesie 34 gedichte 19 skizzenhafte bleichstiftzeichnungen detailreich symbolhaft liebevoll 3 seiten anhang mit information und ikonographie poesie und zeichengebung zeichensprache

ausgelesen das buch eingetaucht in worte und bilder ins schweigen in den leerraum mitten in und zwischen einer begegnung in die spurensuche auch in die nach dem eigenen ich in aufzeichnungen die von einem damals und dort berichten von einem hiersein und jetzt von einem das ist und einem das nicht ist oder nicht mehr oder weil das überhaupt unerreichbar weil einem nicht gegeben ist sondern verweigert wird ohne grundangabe die frage nach der schicksalhaftigkeit des lebens nein das nicht so sehr weil man um die antwortlosigkeit weiß aber man nimmt das schicksalhafte doch zur kenntnis auch weil es manchmal schmerzt so im ganzen und weil man diesen schmerz bisweilen oder als lebensbegleitendes grundgefühl spürt „das herz schmerzt an der kette“

ich lege das schmale buch zum wievielten mal nun schon zu ende gelesen aus den händen es ist abend draußen ist es schon dunkel spätherbstzeit auch in mir mein blick hinauf zum weiß der zimmerdecke der durch die vorgegebene fläche begrenzte blick auch mein leben fast zu ende man weiß es man spürt es wo sind die großen einst mächtigen gefühle ich höre nicht mehr den wind rauschen in mir kein sturm aber auch keine völlige ruhe in mir irgend etwas unbenennbares aber mir bekanntes ist in mir vielleicht auch angst abgeschiedenheit was ist mit diesen gedichten und mir denke ich was und wie sprechen diese gedichte zu mir frage ich mich und finde keine klare eindeutige antwort weil es sie nicht gibt vieles bleibt chiffre wegen mir oder wegen dem gedicht das ist stets so in der poesie in ihrer bedeutung voll ausschöpfen kannst du sie nie denke ich aber ich weiß wie ich diese gedichte gespürt habe denn plötzlich sage ich zu mir „so wie ein hellgraues seidentuch das lautlos niederschwebt auf mich sind diese gedichte“ so sanft sind sie so lautlos und schön das schweigen hat darin seinen raum

Susanne Ayoub: „Sprichst Du mit mir“. Gedichte über die Heimat, über die Liebe, über den Tod.Mit Zeichnungen vonRima Al-Juburi. Löcker Verlag, Wien, 2016. 12,5 x 20,5 cm Broschur, 93 Seiten | € 19,80, ISBN 978-3-85409-800-3

Peter Paul Wiplinger – Wien, Dezember 2016

Pokémon Go. Das ultimative inoffizielle Handbuch

Pokémon Go ist statistisch betrachtet das erfolgreichste Handy-Spiel aller Zeiten. Um die Millionen deutscher Kids, die mit ihren Smartphones Pokémons jagen, mit erforderlichem Basiswissen auszustatten, legt der Loewe Verlag nun ein ansprechendes Handbuch vor. Damit können sich Anfänger die Grundlagen des Spiels aneignen und Fortgeschrittene erhalten nützliche Anregungen. Weiterlesen

Pokémon Go ist statistisch betrachtet das erfolgreichste Handy-Spiel aller Zeiten. Um die Millionen deutscher Kids, die mit ihren Smartphones Pokémons jagen, mit erforderlichem Basiswissen auszustatten, legt der Loewe Verlag nun ein ansprechendes Handbuch vor. Damit können sich Anfänger die Grundlagen des Spiels aneignen und Fortgeschrittene erhalten nützliche Anregungen. Weiterlesen

Die Liebesgeschichten-Erzählerin

Die Strandpromenade von Scheveningen im Jahr 1969: Eine Frau, Marie, sitzt auf einer Bank, schaut dem Wellenspiel zu, atmet die herbe Seeluft. Sie ist von Haus aus die Ostsee gewohnt, die rauen Gezeiten der Nordsee sind ihr neu, die Kraft, welche dieses Meer entfaltet, ebenfalls.

Die Strandpromenade von Scheveningen im Jahr 1969: Eine Frau, Marie, sitzt auf einer Bank, schaut dem Wellenspiel zu, atmet die herbe Seeluft. Sie ist von Haus aus die Ostsee gewohnt, die rauen Gezeiten der Nordsee sind ihr neu, die Kraft, welche dieses Meer entfaltet, ebenfalls.

Dennoch spürt sie etwas von dieser Kraft in sich. Sie ist dieser Tage frei von Pflichten, Mann und Kinder kommen auch einmal ohne sie zurecht. Finanziell scheint es in ihrer Familie aufwärts zu gehen, das gibt ihr ungewohnte Freiheiten. Sie hat Zeit und Muße, sich auf sich selbst und ihre Ambitionen zu konzentrieren. So recherchiert sie in niederländischen Archiven den Liebesgeschichten ihrer Vorfahren hinterher. Den Liebesgeschichten, von denen sie schon lange spürt, dass sie erzählt werden sollten. Die Geschichte des ersten Königs der modernen Niederlande, der mit einer Berliner Tänzerin eine uneheliche Tochter zeugt, welche wiederum in ihre mecklenburgische Adelsfamilie verheiratet wird. Die Geschichte des Urenkels der Tänzerin (Vater der Erzählerin), der Geschehnisse aus seiner Zeit als kaiserlicher U-Boot Kapitän nie ganz verwunden hat. Und schließlich ihre eigene Geschichte. Sie hat einen Spätheimkehrer geheiratet, einen Gutsbesitzersohn. Und sie entfernt sich immer weiter von ihm.

Friedrich Christian Delius, Träger des Georg-Büchner-Preises, verarbeitet auch in seinem neuen Roman „Die Liebesgeschichtenerzählerin“ Teile seiner eigenen Familiengeschichte. Delius‘ Romane beschäftigen sich meist mit der bundesrepublikanischen Geschichte, so ist er auch einer der Wenigen, die sich literarisch an den „deutschen Herbst“ wagten. Diesmal erzählt er Sequenzen aus dem ganzen letzten Jahrhundert, dieser von Kriegen nie vorher dagewesen Ausmaßes geprägten Epoche, wobei die Liebesgeschichte des niederländischen Königs und der Berliner Tänzerin dem Leser schon aus „Der Königsmacher“ bekannt sein könnte.

Marie nun, die designierte Liebesgeschichtenzählerin, ist das literarische Denkmal für Delius‘ Tante, Irmgard von der Lühe, die ihr Studium für die Familie abbrach und sich erste Sporen als Biographin verdiente – wie Marie. Von der Lühe publizierte auch später noch, allerdings sind von ihr keine Romane veröffentlicht. In Delius‘ Roman bleibt folgerichtig das Ende offen: Wird Marie es wirklich schaffen, „die Liebesgeschichtenerzählerin“ zu werden? Sie verspürt den inneren Drang, „altes verborgenes Wissen von Not, Liebe und Schmerz als von den Vorfahren geerbtes Wissen weiterzugeben“. Diese Marie ist keine Rebellin, sie will auch nicht ausbrechen aus ihrem Leben als umsichtige Hausfrau und Mutter, sie mag dieses Leben. Aber sie hofft darauf, dass dieses Leben auch für sie nun Zeit und Gelegenheit bereithält, ihrem kreativen Gestaltungswillen Raum zu geben. Wobei der Leser nie so recht weiß, ob die Recherche für Marie nicht doch eher so etwas wie eine Flucht aus der Realität bedeutet, um sich nicht allzu tief mit der eigenen Vergangenheit als ehemaliges BDM-Mädel auseinandersetzen zu müssen. Dennoch zeigt Delius anhand ihrer Geschichte, wie sehr politische Geschehnisse in das Leben Einzelner eingreifen. Sehr greifbares Anschauungsmaterial gerade auch in unseren turbulenten Zeiten, besonders auch für diejenigen, die meinen, aktuelle Geschehnisse hätten mit ihnen und ihren Leben nichts zu tun.

Delius erzählt mit leiser, sehr eleganter Sprache, seine Figuren beschreibt er behutsam, immer eine gewisse Distanz wahrend. Auch kritischen Themen wie dem der deutsch-niederländischen Aussöhnung nähert er sich mit sehr viel gebotenem Respekt und Feingefühl. So wie das Ende des Romans offen bleibt, ist auch im Roman selbst bei weitem nicht alles auserzählt. Die Leser mögen die Gelegenheit nutzen, Bruchstücke aus dem eigenen Erinnerungsfundus hinzuzufügen. Auf das, was Marie berichtet, hat sie einen liebevollen Blick, sie ist keine Zynikerin. Auch wenn sie – typisch für ihre Generation – beim Anblick der „Hippies“ im Amsterdam nicht anders kann, als zu denken, ihre Geschichte möge dazu beitragen, dass diese Gestalten erkennen, wie gut sie es doch haben.

Im Roman nimmt die Vater-Tochter-Beziehung einen weiten Raum ein. Viel eher noch als das, was man von einer „Liebesgeschichtenerzählerin“ erwartet, ist er das eigentliche Thema der Marie: der Vater, der nach dem enttäuschten Kaiser-Gehorsam nathlos zum Gottesgehorsam wechselte und Marie unbewusst im Geiste des calvinistisch geprägten Teils der Niederlande erzog. Aber sei es drum: Ist die Vater-Tochter-Beziehung nicht auch eine Liebesgeschichte? Die, aus der sich weitere entwickeln? Insofern folgt Marie dem Leitsatz ihres altes Deutschlehrers: Schreiben heißt ordnen. Auch einordnen. Im Zug auf der Rückfahrt von den Niederlanden am Rhein entlang ordnet Marie das Recherchierte in ihr eigenes Leben ein: Sie ist eine Überlebende und sie ist stolz darauf. Marie ist fest entschlossen, noch vor ihrem Fünfzigsten sich im Familienleben einen neuen Platz als „Liebesgeschichtenerzählerin“ zu erobern und keine Rücksicht mehr darauf zu nehmen, was vor den Augen der Eltern und des Ehemanns Bestand haben könnte. Und vor allem will sie nicht mehr den vom Vater eingebimsten Familien-Imperativ „Schlucks runter, schlucks runter“ befolgen. Immerhin.

Erstveröffentlichung dieser Rezension in den Revierpassagen.de

Tief im Wald und unter der Erde

Eine einsame Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer Freunde bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst ergriffen, wenn sie hier nachts anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine dunkle, schemenhafte Gestalt vom Waldrand auf ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr Fahrrad an der Bahnschranke gefunden wird…

Eine einsame Bahnschranke im Wald, dunkle Nacht. Seit an diesem Ort vier ihrer Freunde bei einem mysteriösen Unfall ums Leben kamen, wird Melanie von panischer Angst ergriffen, wenn sie hier nachts anhalten muss. Denn jedes Mal scheint es ihr, als krieche eine dunkle, schemenhafte Gestalt vom Waldrand auf ihren Wagen zu. Niemand glaubt ihr – bis die junge Jasmin Dreyer verschwindet, und ihr Fahrrad an der Bahnschranke gefunden wird…

Ein etwas unpassender Klappentext denn Melanie und Jasmin sind nur Nebenfiguren die nach ein paar Seiten auch schon wieder verschwunden sind.

Die Hauptfiguren sind die junge Polizistin Nele Karminter und Ihre Kollegin/Freundin Annouschka Rossberg, die alles daran setzen um denjenigen zu schnappen, der innerhalb von drei Tagen, drei Frauen entführt hat und sie vermutlich tief im Wald und unter der Erde, in der Nähe von Lüneburg gefangen hält…!

Nach anfänglichen, für meinen Geschmack etwas zu schleppenden Ermittlungen, entwickelt sich die Geschichte und wird ziemlich rasant und spannend.

Im Vordergrund steht die junge Polizistin Nele, die bei diesen Ermittlungen einen ziemlichen Spagat zwischen Beruf und Privatleben absolvieren muss und natürlich der Entführer, über den man im Laufe der Geschichte sehr viel erfährt. Man bekommt Einblicke in sein Leben und seine fürchterliche Kindheit, was mir gut gefallen hat.

Die Geschichte wird abwechselnd aus Neles Sicht, der Sicht der entführten Frauen, der Sicht des Entführers und auch aus Annouschkas Sicht erzählt, was mir ebenfalls gut gefallen hat. Auch dass manche Szenen/Ereignisse aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden fand ich klasse.

Die Geschichte ist streckenweise schon sehr brutal und blutig, dies hält sich aber noch in Grenzen.

Alles in allem ist es ein spannendes und sehr kurzweiliges Buch. Umgehauen hat es mich allerdings nicht, da hab ich von Herrn Winkelmann schon Besseres gelesen (z.b “Die Zucht” oder “Kill Game”) denn “Tief im Wald und unter Erde” ist bereits das vierte Buch dass ich von Andreas Winkelmann gelesen habe, da waren die Erwartungen natürlich auch dementsprechend groß…!

Empfehlen kann ich das Buch aber auf jeden Fall!

Lustiges Taschenbuch Sonderband – Advent 2

Ein „Wunderbares Weihnachtsfest“ hätte es werden können, wenn Onkel Donald nicht vergessen hätte, den Wunschzettel seiner Neffen dem Weihnachtsmann zu geben. Und dann verunfallt der Weihnachtsmann auch noch, als er in Onkel Donald reinfährt. Zumindest glauben das seine Neffen. Als Donald die herumliegenden Päckchen sieht, beschließt er, einen der Adressaten zum Weihnachtsmann zu machen, um seine Neffen zu überraschen. Aber das ist schwerer als gedacht, denn alle hassen Weihnachten. Über „Geklaute Geschenke“ regt sich Onkel Dagobert auf. In seinen Warenhäusern verschwinden gerade in der Weihnachtszeit immer wieder Geschenke. Als Donald sieht, dass sich seine Neffen an den Videospielen eines der Warenhäuser zu schaffen machen, glaubt er, die Diebe gefunden zu haben. Aber alles läuft anders als vermutet. In ein „Zauberhaftes Mahl“ geraten Donald und seine Neffen, als sie sich verfahren und in einem Spukschloss Rast machen. Dort warten die ehemaligen Bewohner darauf, erlöst zu werden. „Wunder im Sack“ will Goofy den Kindern schenken, weil er dieses Jahr in einem Kaufhaus den Weihnachtsmann spielen darf. Aber der Leiter des Kaufhauses hat andere Pläne. „Unverhofft kommt oft“, als sich Onkel Dagobert unversehens unter Bettlern wiederfindet, die ihm ein unvergessliches Weihnachtsfest bescheren.

24 Geschichten zum Selbstöffnen auf 296 Seiten präsentiert der Sonderband des LTB – an je einem Tag darf man eine Geschichte aufreißen, die in ihrer Gesamtheit Weihnachten unter verschiedenen Blickwinkeln beleuchten; sogar Grusel ist dabei. Darunter sind 6 Erstveröffentlichungen, die im Buch gekennzeichnet sind: „Zauberhaftes Mahl“, „Doppelt hält besser“, „Weihnachtsschmuggel“, „Weihnachtsfreuden“, „Zu viel Dankbarkeit“ und „Die Weihnachtsüberraschung“. Die Geschichten machen wie immer Spaß zu lesen und versetzen die LeserInnen in Weihnachtsstimmung, inklusive Botschaften wie Nächstenliebe und die Fähigkeit, hinter die Fassade zu schauen. Keine der Geschichten kommt im 1. Advents-Sonderband vor. Das Cover mit seinem Goldglanz und den verkleideten Neffen verbreitet ebenfalls Weihnachtsstimmung. Einzige Wehrmutstropfen sind der Preis -12 Euro lässt einen schmalen Geldbeutel eher geschlossen bleiben – und die Tatsache, dass nur 6 der Geschichten neu sind.

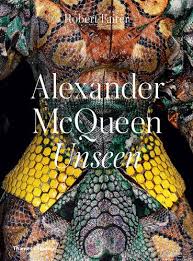

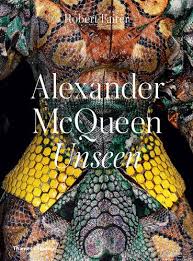

Alexander McQueen – Unseen

Robert Fairer war lange Zeit Fotograf für die Vogue und öffnet in der vorliegenden Prachtpublikation des Schirmer/Mosel Verlages sein Privatarchiv, eines der wohl bestgehüteten Geheimnisse der Modebranche. Der Designer Alexander McQueen steht als weltbekannter Designer etwa für „Plato’s Atlantis“. Das Vorwort von Sally Singer, Creative Digital Director von Vogue, erzählt die Geschichte der legendären Shows des Star-Designers als Gesamtkunstwerk. In ihrem Narrativ spielt die rasante technische Entwicklung eine große Rolle, ohne die vieles auch in der Modewelt nicht möglich geworden wäre. Modeschauen seien früher hauptsächlich private Angelegenheiten gewesen, heute gäbe es instagram, twitter, snaps, pins, live streams, apps oder sogar Insta-Images.

McQueen: Atlantis für Modebewusste

Das vorliegende Buch sei ein „hinreißendes Protokoll einer untergegangen Welt“, das sich atemberaubend, aufregend und anmutig schön betrachten lasse. Der britische Fotograf Robert Fairer hat in beinahe zwanzig Jahren bis zu 100 Modenschauen pro Saison fotografiert und davon zehn Jahre exklusiv für die amerikanische Vogue. Für den Designer Alexander McQueen (1969-2010) hat er viele Aufträge übernommen, angefangen bei dessen ersten düster-morbiden Laufsteg-Inszenierungen in London in den 1990er Jahren bis zur letzten Kollektion „Plato’s Atlantis“.

Edles Tuch, schöner Sch(r)ein

Der allein schon durch sein Cover durchaus als opulent zu bezeichnende Bildband „Alexander McQueen – Unseen“ ist als deutsche Ausgabe bei Schirmer/Mosel erschienen und zeigt in 376 Fotografien von Robert Fairer was Mode alles kann. Federn, Metall, vergoldete Tiergerippe, mit Swarovski-Eiern bestückte Vogelnester oder auch alte Getränkedosen wurden von McQueen für seine phantasievolle Kreationen instrumentalisiert. Auf turmhohen Plateausohlen schickte er seine Modells durchs Wasser wateten oder er ließ einen Roboter ein Model in weißem Kleid mit Farbe besprühen.

Stil und Mode für Voyeure und Flaneure

Die Essays von Sally Singer (Vogue) und Claire Wilcox (Victoria & Albert Museum) machen das vorliegende Buch „Alexander McQueen – Unseen“ auch zu einem Insiderbericht über die Modewelt und verstehen sich ebenfalls als eine opulente Hommage an eine untergegangene, äußerst elitäre Welt auf der einen und an die einzigartige Schönheit von McQueens Kreationen auf der anderen Seite. Ein ganz besonderes Buch für alle Mode-Aficionados, Fashion Week-Interessierte und auch ein bisschen für Voyeure und Flaneure.

Brigitte Bardot

1956 hatte die Bardot schon 18 Filme gedreht und mit „Und immer lockt das Weib“ von Roger Vadim, der vor genau 60 Jahren in die Kinos kam, schon damals Kinogeschichte geschrieben und sich zur Ikone der Weiblichkeit nicht nur stilisiert, sondern auch inszeniert. Die 1934 Geborene hat das vorliegende Buch des renommierten schirmer/mosel Verlages sogar mitgestaltet und mit den schönsten Photographien aus ihrem Privatarchiv ergänzt. Das Vorwort hat sie ebenso beigesteuert wie ein exklusives Interview, das nur in der vorliegenden Publikation ungekürzt erhältlich ist.

1956 hatte die Bardot schon 18 Filme gedreht und mit „Und immer lockt das Weib“ von Roger Vadim, der vor genau 60 Jahren in die Kinos kam, schon damals Kinogeschichte geschrieben und sich zur Ikone der Weiblichkeit nicht nur stilisiert, sondern auch inszeniert. Die 1934 Geborene hat das vorliegende Buch des renommierten schirmer/mosel Verlages sogar mitgestaltet und mit den schönsten Photographien aus ihrem Privatarchiv ergänzt. Das Vorwort hat sie ebenso beigesteuert wie ein exklusives Interview, das nur in der vorliegenden Publikation ungekürzt erhältlich ist.

Die Schöne und das Biest

Angefangen hatte sie als Mannequin und Tänzerin, später wurde sie zur Schauspielerin und Fotomodell einer bestimmten Epoche, die seither immer wieder mit ihr assoziiert wird, da sich gerade heute wieder Menschen nach dieser sorglosen Zeit sehnen: die Sechziger. Als Ehefrau von Gunter Sachs, dem Playboy und Industriellensohn, wuchs sie damals auch dem deutschen Publikum ans Herz, obwohl ihr „typisch“ französischer Schmollmund, ihr Pfirsichteint und ihre Samthaut und ihre Figur sie ohnehin schon zum erklärten Liebling des Wirtschaftswundermannes machte. 90-50-89 waren die Maße die damals die Welt aus den Angeln heben konnte und ihr auch von ihren Kollegen viel Lob und Bewunderung einbrachten. Francoise Arnoul, Mylène Demongeot, Marisa Berenson oder Pamela Anderson kommen in diesem Buch ebenso zu Wort wie die Ikone selbst. 189 Abbildungen auf 256 Seiten erzählen die Geschichte einer ganzen Epoche, die in Mode-, Film-, Foto- und Stil eindeutig französisch war.

Stilikone mit Sauerkrautfrisur

„Et Dieu créa la femme“ machte aus der BB „die“ Bardot und das obwohl sie auch heute noch beteuert, nichts anderes als sich selbst gespielt zu haben oder gewesen zu sein. Sie habe sich nie einem Stil oder einem Trend untergeordnet oder etwas getan, um modisch zu sein. Als natürliche Frau stellt sie sich auch heute noch gerne Frau, die eben einfach nur so sei, „wie Gott sie schuf“. Was für die Bardot damals ganz natürlich erschien führte etwa in den Vereinigten Staaten zu Vorführungsverboten, da man Farbige „um ihr Blut nicht zu sehr zu erhitzen und Vorfällen vorzubeugen“ von Kinos, die den Film zeigten, ausschloß. Im Interview zeigt sich BB allerdings nicht besonders gesprächig und antwortet zumeist in kurzen Hauptsätzen. Ihre „Sauerkraut“-Frisur mag besonders in Frankreich anstößig gewirkt haben, und auch ihr Auftritt im Regierungspalast Élysée in Hosen war revolutionär. Im Laufe des Gesprächs wird Bardot immer gesprächiger und zeigt, dass sie niemand anderer ist, als die, die sie eben nicht vorgibt zu sein. Das Geheimnis der Bardot wird hier schon verraten: sie habe das Gesicht einer kleine Katze und das war perfekt für die Leinwand, so der französische Philosoph Edgar Morin.

Bardot: Traumfrau vieler Philosophen

Ihr Stil ist die Noblesse, die Unschuld, schreibt Anne Vernon, der Sex-Appeal sei Marlene Dietrich, der Glamour Ava Gardn er, ihr „Oomph“ Jane Russell und der Pepp Marilyn Monroe, meint Georges Baumes, Chefredakteur von Cinémonde. Mit letzterer hatte sie nur ihre ursprüngliche Haarfarbe gemein. „Brigitte Bardot“, die Publikation, ist eine Hymne an die Frau. Selbst Jean Cocteau streckte die Waffen vor ihr und bezeichnete sie als etwas „Göttliches“, Woody Allen sah in ihr „die schönste Frau der Welt“ – für immer! Henry-Jean Servat zeigt in seiner Publikation mehr als nur 189 Abbildungen, er zeigt auch, wie die Welt die Bardot damals empfand.

er, ihr „Oomph“ Jane Russell und der Pepp Marilyn Monroe, meint Georges Baumes, Chefredakteur von Cinémonde. Mit letzterer hatte sie nur ihre ursprüngliche Haarfarbe gemein. „Brigitte Bardot“, die Publikation, ist eine Hymne an die Frau. Selbst Jean Cocteau streckte die Waffen vor ihr und bezeichnete sie als etwas „Göttliches“, Woody Allen sah in ihr „die schönste Frau der Welt“ – für immer! Henry-Jean Servat zeigt in seiner Publikation mehr als nur 189 Abbildungen, er zeigt auch, wie die Welt die Bardot damals empfand.

Henry-Jean Servat

Brigitte Bardot

schirmer/mosel Verlag

189 Abbildungen, 256 Seiten

1766-2016: 250 Jahre Prater Kino Welt

2016 feierte der Wiener Prater sein 250-jähriges Jubiläum, nachdem Kaiser Joseph II. die ehemals kaiserlichen Jagdgründe öffentlich zugänglich gemacht hatte. 2005 – zum fünfzigjährigen Bestehen des Filmarchivs Austria – erschien die vorliegende Publikation mit dem Titel “Prater Kino Welt”, die sich mit dem Prater als Mythos und Heimat von Illusionen beschäftigt. Eine DVD, die auch heute noch erhältlich ist, sowie eine Ausstellung und ein Festival beim Riesenrad begleiteten das Jubiläum und feierten u.a. auch die ersten Filmvorführungen überhaupt die in eben diesem Prater erstmals Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Der Prater ist seit damals ein Raum zur Assimilierung der Moderne in dem Hochschau- oder Achterbahnen, Schiffs- und Aeroplankarusselle oder das Prater Hochhaus Hotel Mysteriös und Kaiserpanoramen ausgestellt wurden. Auch Reisen in fremde Welten wurden dort angeboten, etwa nach Venedig, Japan oder Afrika. Aber auch die literarische Repräsentation des Praters von Stifter, Salten und Zweig wird in vorliegender Publikation Rechnung getragen, sowohl in visueller als auch klanglich-auditiver aber sexueller Konnotation und Dimension.

2016 feierte der Wiener Prater sein 250-jähriges Jubiläum, nachdem Kaiser Joseph II. die ehemals kaiserlichen Jagdgründe öffentlich zugänglich gemacht hatte. 2005 – zum fünfzigjährigen Bestehen des Filmarchivs Austria – erschien die vorliegende Publikation mit dem Titel “Prater Kino Welt”, die sich mit dem Prater als Mythos und Heimat von Illusionen beschäftigt. Eine DVD, die auch heute noch erhältlich ist, sowie eine Ausstellung und ein Festival beim Riesenrad begleiteten das Jubiläum und feierten u.a. auch die ersten Filmvorführungen überhaupt die in eben diesem Prater erstmals Ende des 19. Jahrhunderts stattfanden. Der Prater ist seit damals ein Raum zur Assimilierung der Moderne in dem Hochschau- oder Achterbahnen, Schiffs- und Aeroplankarusselle oder das Prater Hochhaus Hotel Mysteriös und Kaiserpanoramen ausgestellt wurden. Auch Reisen in fremde Welten wurden dort angeboten, etwa nach Venedig, Japan oder Afrika. Aber auch die literarische Repräsentation des Praters von Stifter, Salten und Zweig wird in vorliegender Publikation Rechnung getragen, sowohl in visueller als auch klanglich-auditiver aber sexueller Konnotation und Dimension.

Krystall-Kino und Milieu im Prater

Attraktionen wie Panoramen, Dioramen, Laterna-Magica-Vorführungen, Schnellfotografen oder Panoptiken und „Kunstkabinette“ und schließlich auch die Cinematagraphie hielten in dem Vergnügungsviertel am Wiener Stadtrand Einzug und begeisterten einerseits ein aristokratisches andererseits auch proletarisches Publikum. Der Prater wurde so schon sehr früh zu einer Begegnungsstätte unterschiedlichster Schichten und Klassen und das noch bevor es überhaupt so etwas wie eine bürgerliche Gesellschaft gab. 1904/05 gab es eine Art Gründerzeitstimmung im Prater, schreiben die beiden Herausgeber in ihrem Einleitungsessay zu vorliegendem Bilderbuch, das mit interessanten wissenschaftlichen Texten versehen auch zu einer Art intellektueller Lektüre der Vergangenheit wird. 1904 bis 1914 sei der Prater ein zentraler Ort des Kinos gewesen, in dem das „Krystall-Kino“ oder „Stiller“-Kino, das „Schaaf-Kino“ und andere Filmpaläste mit bis zu 700 Sitzplätzen ihre Heimat fanden. Einen Vergleich mit dem Lunapark Coney Island/New York unternehmen Siegfried Mattl und Schwarz, wenn sie die „verdrängte Natur wird durch groteske Mimesis zum Spektakel“ die beiden Vergnügungsparks beschreiben: „Die Nacht wird zum effektreich übersteigerten Tag“. Möglich machte dies allein die gerade erfundene Elektrizität. Dem Kaiser gefiel’s, denn ihm gehörte bis 1918 das ganze Gelände, das bei Kriegsende an die Stadt überschrieben wurde.

„Organlust“ mit Buffalo Bill im Prater

Die „Organlust“ bestand im Prater im Wandel der körperlichen Bewegung hin zum Auge und den Sinnen, denn die „kinästhetische Wende“ presste die Schaulustigen in ihre Sitze und machte aus dem „roller coaster“ des Körpers jenen des Gemüts. „Die Zuschauer wurden – im Kino – zwar physisch ruhig gestellt, ihre Sinne aber zugleich rasant mobilisiert“, wie die beiden sinngemäß schreiben. „Der Prater ist nicht das Delirium einer Welt der Simulcren, die konsumiert werden kann, sondern exaltiertes Schauspiel der Massen, die sich vor allem an der eigenen Fertigkeit zur Travestie erfreuen“, schließen Mattl/Schwarz ihren Beitrag ab. Ein anderes interessantes Phänomen wird von Ursula Storch angesprochen, die die Geburtsstunde des Wien Tourismus in einer Reise in den Prater versetzt. Anders als heute reisten aber die Wiener selbst in die nahegelegene Welt in den Praterauen, in der minutiös eben diese Welt repliziert wurde, deren Besuch sich damals nur Aristokraten leisten konnten. Reiseersatz und Reiseillusion sei der Prater damals gewesen und die erste elektrische Grottenbahn Europas zeigte die Wüste, den Nordpol, die Niagara-Falls und den Dogenpalast in Venedig. Buffalo Bill war 1906 mit 300 Reitern zu Gast und zeigte den Wilden Westen „wie er wirklich war“, obwohl es ihn so nie gegeben hatte. „Da man die ganze Welt an einem Punkt zusammenführt, erspart der Besuch der Weltausstellung die Weltreise“, sprach’s Werner Hofmann rund hundert Jahre später aus. Eindrucksvolle Fotografien zeigen etwa die Adria-Ausstellung und die Jagd-Ausstellung auf dem Gelände des Praters in den Zehner-Jahren des vorigen Jahrhunderts und beweisen, welch gigantischer Aufwand hier betrieben wurde.

Prater: “Venedig in Wien” oder „Merry-Go-Round“

Die Sonderausstellung „Venedig in Wien“ hatte Repliken der Cá d’Oro, des Palazzo Dario, der Porta del Arsenale des Palazzo Priuli und Desdemona lebensgroß nachgebaut und einen ein Kilometer langen Gondelkanal mit 40 Gondolieri und 25 Gondeln. Oskar Marmore hatte es 1895 erbauen lassen, aber schon 1901 war es wieder verschwunden. Der Prater war damals das Las Vegas von Wien. Auch dort begegnen sich unterschiedliche Klassen und überwinden den Klassengegensatz wie etwa in dem aus dem Jahre 1923 stammenden Film „Merry-Go-Round“. Alexandra Seibel schreibt in ihrem Essay, wie „die rückwärtsgewandte Utopie“ Alt Wiens in Los Angeles für den Film eigens aufgebaut wurde und Wien als „Exportplatz für Sentimentalität“ diente. Der „wohltemperierte Genuss von Sex and Romance“ sollte klassenüberwindend und versöhnlich wirken, nachdem der Weltkrieg als melancholische Anekdote die beiden unterschiedlichen Liebenden wieder zusammenführt. Das Karussell des Praters wird in der amerikanischen Produktion zur Propaganda für die American Middle Class und eine Gesellschaftsform, die sich als sehr viel prosperierender und vielversprechender erweisen sollte als die des alten Kontinents Europa.

Christian Dewald/Werner Michael Schwarz (Hg.)

Prater Kino Welt. Der Wiener Prater und die Geschichte des Kinos

Filmarchiv Austria

Almost young

Zwischen 2008 und 2010 war Leonard Cohen nochmals auf Tournee, darunter auch Auftritte in Europa und vielleicht beschlich schon damals einige Zuschauer das mulmige Gefühl, dass es ja die letzte sein könnte. Im selben Jahr war er auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Im Herbst 2016 trat der „bibelfeste Jude aus Westmount/Montreal“ wie ihn zuletzt ein Kollege nannte seine letzte Reise und viele mögen dabei in das von ihm oft gespielte „Hallelujah“ eingestimmt haben, leise, zum Abschied eines Sängers, der eigentlich Schriftsteller werden wollte: „I did my best, it wasn’t much/I couldn’t feel, so I tried to touch/I’ve told the truth/I didn’t come to fool you/And even though it all went wrong/I’ll stand before the lord of song/With nothing on my tongue but hallelujah“. Leonard Cohen starb mit 82 Jahren und hinterließ einen „Tower of Songs“, also viel mehr als in dem Song Hallelujah anklingt: it was really much and it it still is.

Zwischen 2008 und 2010 war Leonard Cohen nochmals auf Tournee, darunter auch Auftritte in Europa und vielleicht beschlich schon damals einige Zuschauer das mulmige Gefühl, dass es ja die letzte sein könnte. Im selben Jahr war er auch in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Im Herbst 2016 trat der „bibelfeste Jude aus Westmount/Montreal“ wie ihn zuletzt ein Kollege nannte seine letzte Reise und viele mögen dabei in das von ihm oft gespielte „Hallelujah“ eingestimmt haben, leise, zum Abschied eines Sängers, der eigentlich Schriftsteller werden wollte: „I did my best, it wasn’t much/I couldn’t feel, so I tried to touch/I’ve told the truth/I didn’t come to fool you/And even though it all went wrong/I’ll stand before the lord of song/With nothing on my tongue but hallelujah“. Leonard Cohen starb mit 82 Jahren und hinterließ einen „Tower of Songs“, also viel mehr als in dem Song Hallelujah anklingt: it was really much and it it still is.

Kanadischer Star der Melancholie: Leonard Cohen

In der Hippie-Ära lebte Cohen auf der griechischen Insel Hydra und versuchte dort sein schriftstellerisches Werk voranzubringen, aber aus Geldnot musste er dann doch die Bühne betreten. 1967 erschien sein erstes selbstbetiteltes Album, das vor allem aufgrund seiner tiefsinnigen Melancholie den europäischen Zeitgeist traf, denn der „Summer of Love“ war bereits in einen ernüchternden Herbst übergegangen und führte zu dem Aufbruch der Jugend von 1968, in dem die eben verloren gegangene Woodstock-Idylle neu eingefordert wurde. Leonhard Cohen verweigerte es ebenso wie Bob Dylan zum Sprachrohr seiner Generation zu werden, aber er traf dennoch den Nerv der Zeit. Der vorliegende Bildband feiert den 80. Geburtstag Leonhard Cohens im Jahre 2014 und zeigt intime Bilder aus Hydra, aber auch Konzertfotos seiner unzähligen Auftritte in Farbe und Duotone.

Wiedergeburt im Kloster in L.A.

Wie Sparschuh in seinem Vorwort erzählt, habe Cohen auch einmal den Versuch unternommen, mit seiner Olivetti unter Wasser zu schreiben – in der Badewanne. Sein Großvater sei der Rabbi Solomon Klonitzki-Kline gewesen, der lebte allerdings nicht in Kanada, sondern in Litauen. Der selbsternannte „lazy bastard living in a suit“, der nie ohne Zigarette abgelichtet wurde, schuf mit „Suzanne“, „So long, Marianne“ und „Sisters of Mercy“ Meilensteine des Songwritings und lernte seine Stimme durch Hypnose zu beherrschen: „Senken Sie Ihre stimme tiefer und tiefer, bis sie beinahe einem Flüstern gleicht“, eine Erinnerung aus Jugendjahren, die er später auch auf den Bühnen der Welt so eindrücklich beherzigte. Federico Garcia Lorca, der von den Faschisten Francos umgebrachte spanische Dichter, gehörte zu seinen dichterischen Vorbildern, aber das Gitarrespielen soll er von einem in einem Park Montreals spielenden Zigeuner gelernt haben. Woher seine Melancholie kam? Vielleicht weil er seinen Vater schon im Alter von neun Jahre verloren hatte? „Jikan“ war der Name den er in dem Mount Bald Zen Kloster 80 km östliche von L.A. erhielt: der Stille. Die Jahre im Kloster hatte er dringend benötigt, denn als er wieder zurück kam, erfuhr er, dass seine Managerin und Vertraute Kelley Lynch (nomen est omen) sein ganzes Geld beiseite geschafft hatte. Totalverlust. Ein Grund, warum er sich 2008 wieder auf Tournee begab: er wollte sich seine Pension verdienen.

Ein intimes Porträt voller schöner Eindrücke und eine wunderbare Möglichkeit, Abschied von Leonard Cohen Abschied zu nehmen, während im Kamin ein Feuer brennt und eine Flasche Rotwein entkorkt am Couchtisch steht. Auf die Frage nach seiner Wiedergeburt soll Cohen 2012 auf einer Pressekonferenz in Paris geantwortet haben: „Als Hund meiner Tochter.“

Leonard Cohen

almost young

Eine Bildbiographie

Mit einem Text von Jens Sparschuh

schirmer/mosel, 168 Seiten, 75 Abbildungen in Farbe und Duotone

ISBN: 9783829606639

Illustrated by schirmer/mosel