Prinz Eisenherz Werkausgabe 91

„…und Deine Verbündeten vor der Küste müssen abziehen, sobald sie kein Trinkwasser mehr haben“, grinst der Widersacher von Prinz Eisenherz ihm hämisch ins Gesicht. Der Pirat Strakonus bringt Eisenherz gleich zu Beginn dieses Abenteuers in eine ordentliche Bredouille, denn der Prinz muss sich zwischen der Befreiung seines Sohnes Nathan und der Befreiung von Aleta und ihren Töchtern entscheiden. Doch dann bekommt Prinz Eisenherz unverhofft Schützenhilfe von einer Inselbewohnerin. Die Wahnsinnige Thanaa, die stets von einem schwarzen Panther und einem Leoparden begleitet wird, hasst die Piraten, vor allem aber wegen ihrem Sklavenhandel, den sie als Freie abgrundtief verurteilt.

Aletas besänftigende Umarmung

Ein Zweikampf zwischen Strakonus und Eisenherz endet mit der Gnade des letzteren, denn Thanaa hält ihn davor zurück, noch mehr Rache an Strakonus zu nehmen, es hat ja schon genug Tote gegeben. Aber „Wenn es etwas gibt, das Eisenherz’ Kampfeslust besänftigen kann, dann ist es Aletas Umarmung. Ihre Ankunft hat Strakonus gerettet.“, eigentlich. Die überlebenden Piraten werden mit einem harten aber gerechten Urteilsspruch konfrontiert: entweder auf der Insel zu bleiben oder zu helfen die Schiffswracks zu reparieren und zu den Nebelinseln aufzubrechen, um dort ihr eigentliches Urteil zu erwarten. Wer sich erinnert wie dort mit Piraten umgegangen wurde, als Aleta und Eisenherz noch nicht verheiratet waren, dem wird bange um das Schicksal der Verurteilten. Aber haben sie denn ein anderes Schicksal verdient, nachdem was sie Eisenherz’ Familie alles angetan haben? Natürlich beugen sich alle, nur Strakonus schmiedet weiterhin Rachepläne für seine erneute Meuterei auf den Schiffen Skjalddis und Calypso.

Prinz Eisenherz’ Tochter auf der Flucht

Aber auch in dieser Folge der Abenteuer des unsterblichen Helden von Hal Foster muss Eisenherz wieder eine Menge familiäre Probleme bewältigen oder zumindest zu ihrer Lösung beitragen. Als Valeta, seine Tochter, sich bei ihm über Karen, seine andere Tochter, beschwert, greift der Vater beherzt in die Liebesabenteuer seiner Zwillinge ein und spielt dabei den Amor mit dem Liebespfeil. Auch Bukota ist bei diesem Abenteuer wieder mit dabei und als sich auf dem Marktplatz die Händler über seine alte Heimat Ab’Saba und seine Königin Makeda unterhalten wird er hellhörig und die alte Sehnsucht flammt wieder auf. Doch dann schlittert sein Sohn Nathan unversehens in ein anderes Abenteuer, das mit dem seltsamen Artefakt etwas zu tun hat, das Guryan Sur umklammert wie einen Schatz. Ein fremder einäugiger Zauberer taucht auf und behauptet etwas über den verschwundenen Ehemann Karens, Prester John, zu wissen und prompt wird die Familie Eisenherz wieder durch eine anderes Abenteuer auseinander gerissen, ganz so, wie es ihm einst in jungen Jahren die Hexe Hobbit prophezeit hatte: „Du wirst aller Herren Länder sehen, Reiche untergehen und auferstehen sehen, aber Zufriedenheit, das wirst du nie erreichen.“ Wird Eisenherz seine verschollene Tochter und das Artefakt wiederfinden? Wird Karen wirklich zu ihrem Ehemann geleitet? Band 92 ist bereits in Vorbereitung!

Aber auch in dieser Folge der Abenteuer des unsterblichen Helden von Hal Foster muss Eisenherz wieder eine Menge familiäre Probleme bewältigen oder zumindest zu ihrer Lösung beitragen. Als Valeta, seine Tochter, sich bei ihm über Karen, seine andere Tochter, beschwert, greift der Vater beherzt in die Liebesabenteuer seiner Zwillinge ein und spielt dabei den Amor mit dem Liebespfeil. Auch Bukota ist bei diesem Abenteuer wieder mit dabei und als sich auf dem Marktplatz die Händler über seine alte Heimat Ab’Saba und seine Königin Makeda unterhalten wird er hellhörig und die alte Sehnsucht flammt wieder auf. Doch dann schlittert sein Sohn Nathan unversehens in ein anderes Abenteuer, das mit dem seltsamen Artefakt etwas zu tun hat, das Guryan Sur umklammert wie einen Schatz. Ein fremder einäugiger Zauberer taucht auf und behauptet etwas über den verschwundenen Ehemann Karens, Prester John, zu wissen und prompt wird die Familie Eisenherz wieder durch eine anderes Abenteuer auseinander gerissen, ganz so, wie es ihm einst in jungen Jahren die Hexe Hobbit prophezeit hatte: „Du wirst aller Herren Länder sehen, Reiche untergehen und auferstehen sehen, aber Zufriedenheit, das wirst du nie erreichen.“ Wird Eisenherz seine verschollene Tochter und das Artefakt wiederfinden? Wird Karen wirklich zu ihrem Ehemann geleitet? Band 92 ist bereits in Vorbereitung!

Thomas Yeates

Prinz Eisenherz Band 91: Der Schatz

Originalseiten 4053 bis 4098

Aus dem Amerikanischen von Wolfgang J. Fuchs

2017, Carlsen Comics, 48 Seiten

ISBN: 978-3-551-71604-0

12,40.-

Der kulinarische Orient ist in jedem Fall einen Besuch wert und mit vorliegendem Kochbuch “Köstlicher Orient. Eine Geschichte der Esskultur. Mit über 100 Rezepten” noch dazu ein Kinderspiel. Und außerdem: Essen verbindet! Im Sinne einer invented tradition wurde für den Hummus und das Falafel als typisch jüdisches – oder israelisches – Gericht sogar die Thora bemüht, in der von Kichererbsengerichten die Rede sein soll. Der Zionismus hatte nämlich bei der Gründung des Staates Israel die beiden Gerichte als Nationalgerichte definiert, um auch durch diese Speisen Identität für den neuen Staat zu schaffen. Sicherlich hängt das auch damit zusammen, dass es sich um rein vegetarische Gerichte handelt, die keinerlei religionsbedingte Probleme für die beiden größten Bevölkerungsgruppen Israels befürchten ließen. Aber die Reaktionen der nicht-jüdischen Bewohner Israels ließ nicht lange auf sich warten: „Sie haben uns nicht allein unser Land genommen. Nun nehmen sie auch noch unsere Küche.“, soll der syrische Soziologe und Kenner der arabischen Küche Sadiq al-Azm beklagt haben, schreibt Peter Heine in seiner Geschichte der orientalischen Esskultur und veranschaulicht damit deutlich, dass selbst das Essen ideologisch benutzt werden kann – von beiden Seiten!

Der kulinarische Orient ist in jedem Fall einen Besuch wert und mit vorliegendem Kochbuch “Köstlicher Orient. Eine Geschichte der Esskultur. Mit über 100 Rezepten” noch dazu ein Kinderspiel. Und außerdem: Essen verbindet! Im Sinne einer invented tradition wurde für den Hummus und das Falafel als typisch jüdisches – oder israelisches – Gericht sogar die Thora bemüht, in der von Kichererbsengerichten die Rede sein soll. Der Zionismus hatte nämlich bei der Gründung des Staates Israel die beiden Gerichte als Nationalgerichte definiert, um auch durch diese Speisen Identität für den neuen Staat zu schaffen. Sicherlich hängt das auch damit zusammen, dass es sich um rein vegetarische Gerichte handelt, die keinerlei religionsbedingte Probleme für die beiden größten Bevölkerungsgruppen Israels befürchten ließen. Aber die Reaktionen der nicht-jüdischen Bewohner Israels ließ nicht lange auf sich warten: „Sie haben uns nicht allein unser Land genommen. Nun nehmen sie auch noch unsere Küche.“, soll der syrische Soziologe und Kenner der arabischen Küche Sadiq al-Azm beklagt haben, schreibt Peter Heine in seiner Geschichte der orientalischen Esskultur und veranschaulicht damit deutlich, dass selbst das Essen ideologisch benutzt werden kann – von beiden Seiten! Mit dem Ausspruch „If you miss it tonight, you won’t know what everyone’s talking about tomorrow“ warb der amerikanische Sender ABC für die zweite Staffel der wohl besten Serie über einen der „wunderbarsten und zugleich seltsamsten Orte“ des Nordwestens der USA und wenn 2017 das Twin Peaks Fieber anlässlich der dritten Staffel wieder ausbrechen wird und alle Münder nach einem „Damn Good Coffee“ und Kirschkuchen verlangen werden kann man sich jetzt schon sicher sein, dass die TV-Landschaft danach wieder nicht mehr dieselbe sein wird. Schon vor 25 Jahren revolutionierte Twin Peaks nämlich das Genre indem es das Zeitalter der „Autorenserien“ eröffnete und das Ende des Mediums zweiter Wahl einläutete. Twin Peaks 3.0 wird von Showtime ausgestrahlt werden und wahrscheinlich wieder in 30 Episoden aufgeteilt sein. Mit dabei sind natürlich wieder die Gründer der Serie allen voran David Lynch und Mark Frost sowie Kyle MacLachlan als Special Agent Dale Cooper.

Mit dem Ausspruch „If you miss it tonight, you won’t know what everyone’s talking about tomorrow“ warb der amerikanische Sender ABC für die zweite Staffel der wohl besten Serie über einen der „wunderbarsten und zugleich seltsamsten Orte“ des Nordwestens der USA und wenn 2017 das Twin Peaks Fieber anlässlich der dritten Staffel wieder ausbrechen wird und alle Münder nach einem „Damn Good Coffee“ und Kirschkuchen verlangen werden kann man sich jetzt schon sicher sein, dass die TV-Landschaft danach wieder nicht mehr dieselbe sein wird. Schon vor 25 Jahren revolutionierte Twin Peaks nämlich das Genre indem es das Zeitalter der „Autorenserien“ eröffnete und das Ende des Mediums zweiter Wahl einläutete. Twin Peaks 3.0 wird von Showtime ausgestrahlt werden und wahrscheinlich wieder in 30 Episoden aufgeteilt sein. Mit dabei sind natürlich wieder die Gründer der Serie allen voran David Lynch und Mark Frost sowie Kyle MacLachlan als Special Agent Dale Cooper.

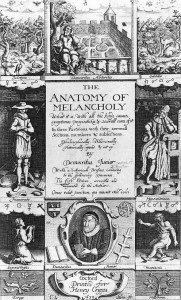

»Jeder Mensch hält seine Bürde für die schwerste«, schreibt der römische Philosoph Seneca, und »ein Melancholiker jammert mehr als alle anderen«, ergänzt Robert Burton (1577–1640) im Vorspruch seines Buches.

»Jeder Mensch hält seine Bürde für die schwerste«, schreibt der römische Philosoph Seneca, und »ein Melancholiker jammert mehr als alle anderen«, ergänzt Robert Burton (1577–1640) im Vorspruch seines Buches.

Das Buch beginnt mit einer Kulturgeschichte von Sprache und Schrift und beschreibt eindrucksvoll, wie gerade das geschriebene Wort von den Herrschenden systematisch als Machtinstrument missbraucht wurde; ein Umstand, der erst mit der Erfindung des Buchdrucks korrigiert wurde.

Das Buch beginnt mit einer Kulturgeschichte von Sprache und Schrift und beschreibt eindrucksvoll, wie gerade das geschriebene Wort von den Herrschenden systematisch als Machtinstrument missbraucht wurde; ein Umstand, der erst mit der Erfindung des Buchdrucks korrigiert wurde.

Das federleichte 50-Gramm-Papier des Innenteils ist nur von einer Seite bedruckt und in der Mitte in der Tradition der Japanbindung gefaltet. So entsteht einerseits Volumen, andererseits wird das Durchscheinen der rund 500 farbigen Abbildungen verhindert. Der Buchblock wurde darauf in einen orangefarben-marmorierten festen Deckel gehängt und mit gelbem Kaptalband verziert. Ein hauchzarter Schutzumschlag nimmt die Marmorierung des harten Deckels auf und erweckt den Eindruck, als sei das Werk mit leicht angeknittertem Orangenpapier umhüllt. Kurz: Dieses Buch wirkt optisch wie haptisch bereits derart ansprechend, als sei sein Inhalt nur umhüllt, um zu verführen.

Das federleichte 50-Gramm-Papier des Innenteils ist nur von einer Seite bedruckt und in der Mitte in der Tradition der Japanbindung gefaltet. So entsteht einerseits Volumen, andererseits wird das Durchscheinen der rund 500 farbigen Abbildungen verhindert. Der Buchblock wurde darauf in einen orangefarben-marmorierten festen Deckel gehängt und mit gelbem Kaptalband verziert. Ein hauchzarter Schutzumschlag nimmt die Marmorierung des harten Deckels auf und erweckt den Eindruck, als sei das Werk mit leicht angeknittertem Orangenpapier umhüllt. Kurz: Dieses Buch wirkt optisch wie haptisch bereits derart ansprechend, als sei sein Inhalt nur umhüllt, um zu verführen.

Dirik von Oettingen, Autor des Buches, hortet wohl eine der weltweit umfassendsten Sammlungen von Orangenpapier in Kisten und Kasten. Neben der permanenten Präsentation in seinem virtuellen

Dirik von Oettingen, Autor des Buches, hortet wohl eine der weltweit umfassendsten Sammlungen von Orangenpapier in Kisten und Kasten. Neben der permanenten Präsentation in seinem virtuellen