Wie ein Traum der Nazis zu einem Alptraum wird – und zu einem wahr gewordenen Traum der Egalität

Wie ein Traum der Nazis zu einem Alptraum wird – und zu einem wahr gewordenen Traum der Egalität

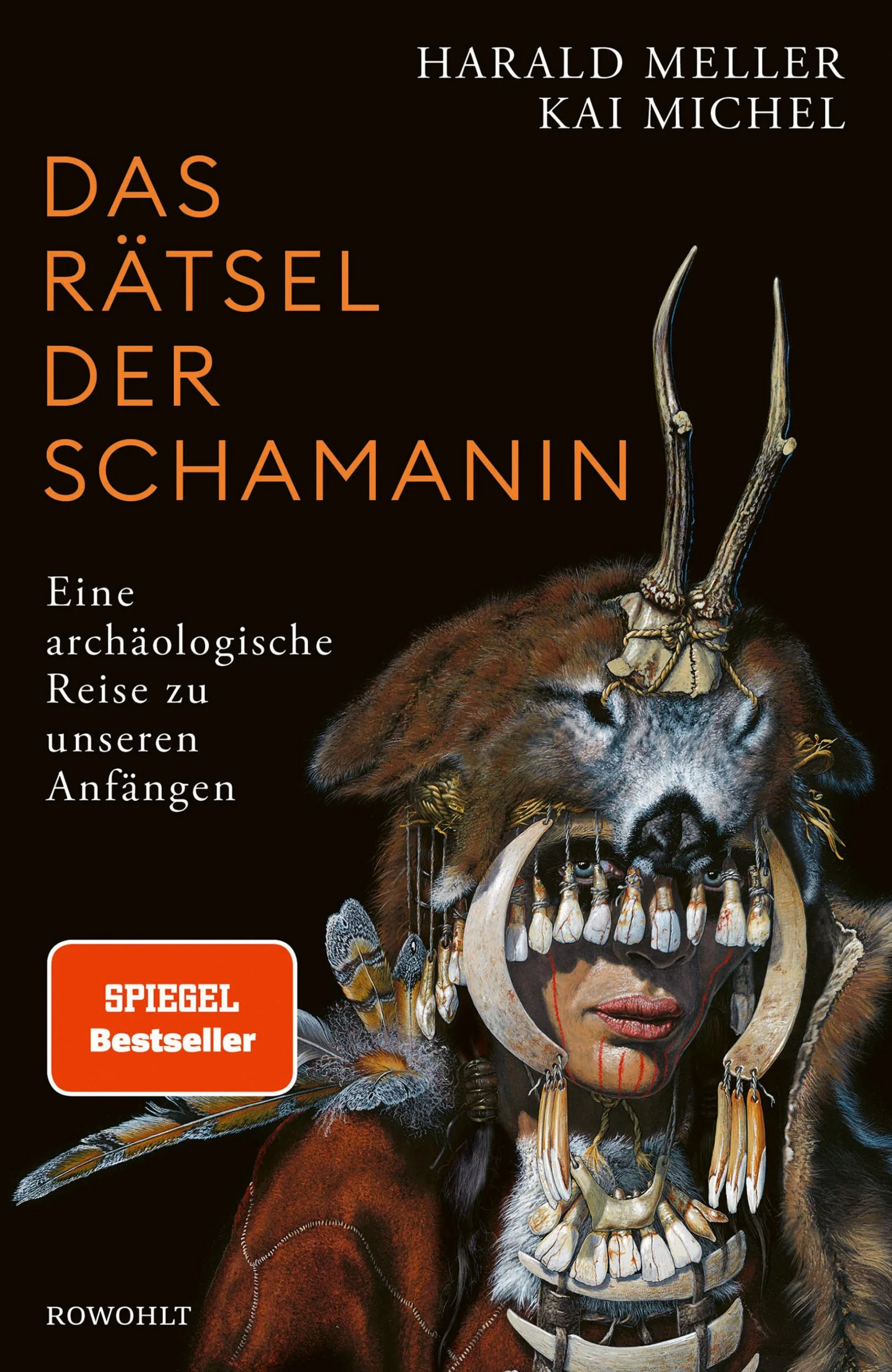

Wer verstehen will, woher wir kommen und was unser Erb- und Kulturgut alles für Überraschungen bereithält, der halte sich an die Archäologie und Geschichtsforschung – aber ohne den ideologischen, kolonialen, patriarchalen und sonstigen Ballast, der unkritisch auch in die Forschung gern mal miteinfließt und damit instrumentalisiert wird.

So geschehen bei der Schamanin von Bad Dürrenberg. Denn das große und das winzige Skelett, das die Nazis zum gelungenen Beispiel ihrer Rassenideologie machten, entpuppte sich als wahrer Alptraum eines jeden Ariers: Zum einen lag in dem wichtigsten europäischen Grab des Mesolithikums kein Mann wie vorschnell angenommen, sondern eine mächtige Frau, die mit allen Ehren bestattet und Jahrhunderte nach ihrem Tod weiterhin verehrt und um Rat gefragt wurde. Zum zweiten war diese Frau auch noch eine „People of Color“ – braune Hautfarbe mit blauen Augen, wie die genetische Analyse zeigt. Und zum dritten wurde Menschen mit Handicaps früher augenscheinlich eine besondere Wertschätzung zuteil, wie dieses Grab und mehrere andere sorgfältig ausgestattete Gräber und deren inne liegende Knochen zeigen.

Unheilige Allianz von Patriarchat, Ideologie und Kolonialismus

Harald Meller und Kai Michel weisen in ihrem spannenden und z.T. humorvoll geschriebenen Buch nach, wie das patriarchale, ideologische und koloniale Denken in der Archäologie und der Geschichtsforschung eine unheilige Allianz eingegangen sind, um den jeweiligen Zeitgeist zu bestärken. Das hat mit unvoreingenommener, neutraler Wissenschaft nichts zu tun. Geht man aber objektiv an die Historie, dann hat die „Archäologie das Potential, unsere Gewissheiten auf den Kopf zu stellen. Welcome to Wonderland!“, wie es so treffend auf S. 42 im Buch heißt. Denn: „Der Archäologie im Verbund mit evolutionärer Anthropologie, Primatologie, Archäogenetik und Ethnografie verdanken wir die immer noch viel zu unbekannte Einsicht, dass unsere angebliche Normalität alles andere als normal ist. Wir leben in einem Ausnahmezustand.“ (S. 42/43)

Und zwar in einem negativen Ausnahmezustand. Dieser Ausnahmezustand umfasst das gesamte Patriarchat, das nur ein einziges Prozent der Menschheitsgeschichte ausmacht. In den 99% davor gab es egalitäre Gesellschaften, in denen Frauen geachtet bis hoch geachtet wurden. Es war die Zeit der hochmobilen Jäger*innen und Sammler*innen. Die Zeit dagegen, in der die Menschheit sesshaft geworden ist, ist viel zu kurz, um sich nennenswert in die menschliche Biologie einzuschreiben. Die Welt, in der wir leben, ist völlig anders als jene, an die wir uns die allermeiste Zeit der Geschichte angepasst haben. Deswegen beschleicht uns nach Michel und Heller immer wieder das Gefühl, mit dem Leben könne es nicht mit rechten Dingen zugehen. Die immer neuen kulturellen Adaptionen, die nicht selten der biologischen Natur zuwiderlaufen, sollen religiös, philosophisch und gesetzlich sicherstellen, dass Menschen in einem Umfeld funktionieren, das ihnen eigentlich widerstrebt.

Wie es früher nach hoher Wahrscheinlichkeit und nach gründlicher Recherche war, will das Autorenduo am Beispiel der Schamanin aufzeigen. Dabei wird zum einen der Begriff „Schamane“ und „Schamanimus“ und dessen Bedeutung genau unter die Lupe genommen, um nicht wieder dem Zeitgeist aufzusitzen. Ebenso wird der Animismus untersucht, der sich aus der Natur heraus selbst erklärt. Dieses Sich-aus-der-Natur-heraus-Selbsterklären zeigt auch auf, warum Frauen tendenziell eine geschätzte Stellung hatten – sie waren diejenigen, die das Wunder vollbrachten, Leben zu schenken. Das machte sie zu besonderen Wesen und das ist auch ein Grund, warum sie Zugang zu einer anderen Welt hatten. Im Übrigen galten Transvestiten, also jene mit wandelndem Geschlecht, als besonders talentiert im Umgang mit anderen Sphären.

Der Beginn der negativen 1% der Menschheitsgeschichte

Die Schamanin aus Bad Dürrenberg ist die ideale Personifizierung der animistischen Weltsicht; sie entpuppt sich als Meisterin der Beziehungen der Menschen untereinander und zu Wesen nichtmenschlicher Gestalt. Allerdings beginnt mit den Schamanen, und damit der Spezialisierung, das Zeitalter der Expert*innen. Das wiederrum bedeutet Abhängigkeiten, ungleich verteilte Ressourcen und Macht über andere. Der Zugang zu höheren, lebensbestimmenden Mächten, den früher alle hatten, wird beschränkt. Damit haben die Menschen ihr Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand. Im Neolithikum, der nach dem Mesolithikum folgenden Welt der Ackerbauern, lösen sich die alten Gruppenbeziehungen auf. Die Menschen sind jetzt an den Boden gebunden, die Bevölkerung explodiert. Das führt zu Konkurrenz um Ressourcen bis hin zum Krieg. Eigentum sichert die Existenz und muss beschützt und ggf. verteidigt werden. Das ist jetzt Aufgabe der Männer, die vor Ort bleiben. Die Frauen dagegen müssen in fremde Familien einheiraten und verlieren so ihr altes soziales Netzwerk. Die Männer geben ihr Eigentum an die Söhne weiter. „Hier wird die Einbahnstraße Richtung Patriarchat eingeschlagen, das uralte Gleichgewicht der Geschlechter zerstört.“ (S. 323)

Das bedingt auch, dass der Ahnenkult zum Schutz der Ansprüche auf das Land und das Eigentum forciert wird. Auch die Ahnen werden wie die Menschen ungleicher. Erst wenn die Menschen mächtige Menschen kennen, können sie sich mächtige Gottheiten vorstellen. Ahnenkult und Götter sind also recht späte Erfindungen der Menschheit.

Wenn intensiv Landwirtschaft betrieben und Eigentum angehäuft wird, öffnet sich die soziale Schere immer weiter. Es entstehen neue Herrschaftsformen und erste Staaten, deren Herrscher sich auf die Macht der Götter berufen: Herrschaftsreligion. „Die Herrschaftsreligion setzt auf Überwältigung und Monumentalität, auf Heerscharen von Priestern und bombastische Tempel. In dieser polytheistischen Welt der vielen Götter bestehen aber auch noch die alten spirituellen Sphären fort, die Welt der Geister, der Magie, des Zaubers und einer Vielzahl schamanischer Techniken. Das ist bunt, alltagstauglich, nicht dogmatisch, es wird mit allem experimentiert, was hilft und heilt. Wir haben es mit einer Religion von oben und einer Religion von unten zu tun. Nur die von oben, die Herrschaftsreligion, schreibt den Menschen vor, was sie zu glauben haben, wie sie leben sollen und was gut und böse ist. Die von unten, die Alltagsreligion, ist einfach da und versteht sich von selbst.“ (S. 324)

Für den neuen Monotheismus dagegen sind alle anderen Götter nicht existent und ihre Verehrung Götzendienst. Damit wird die Religion von unten mit ihrer Alltagsreligion und ihren vielen mächtigen weiblichen Gottheiten bekämpft. Deren Repräsentant*innen sollen getötet werden. Die Menschen dürfen nur noch das glauben, was ihnen von oben vorgeschrieben wird. Alle anderen religiösen und spirituellen Praktiken werden verteufelt: Heiden, Hexen (Hek-se: Heckensitzerin; diejenige, die die Hecken, also die Grenzen [auch von Diesseits und Jenseits] bewacht und beschützt), manche Mystikerinnen werden brutal verfolgt. Der europäische Kolonialismus trägt die Religion von oben in die Welt und erklärt dem animistischen Denken, der Alltagsreligion, den Krieg.

„Doch das ist ein Kampf gegen die menschliche Natur. Denn die setzt bei übernatürlichen Dingen auf viele Akteure. Darum musste schon das Christentum mit Engeln und Teufel, mit Dämonen und Legionen von Heiligen nachbessern. Unsere Natur verlangt zu allen Zeiten nach ihrem Recht. Deshalb bricht diese verdrängte und unterdrückte Seite heute wieder hervor, kaum haben die Kirchen ihre Macht verloren. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verschwindet das spirituelle Bedürfnis der Menschen beileibe nicht vollständig. Wie auch, meldet sich hier doch unsere alte, animistische Natur.“ (S. 325)

Allerdings hat die Geschichte immer wieder mit Geschichtsfälschungen zu kämpfen, denn die angeblich großen Denker und Forscher waren allesamt männlich und damit patriarchal, ideologisch und kolonial kontaminiert. Heller und Michel müssen sich also erst einmal durch allerlei Altlasten diesbezüglich wühlen, um der realen Frau von Bad Dürrenberg näher zu kommen. Das tun sie mit Beharrlichkeit und immer neuer Motivation, denn diese Frau birgt die ein oder andere Überraschung. Dabei beleuchten die beiden Autoren ausführlich die damaligen Umweltbedingungen, Lebensumstände und das vermutlich animistische Denken; dies alles wird auch im Kontext heutiger Schaman*innen und der weiteren Geschichtsschreibung gesehen.

Fazit

Die Schamanin von Bad Dürrenberg erwacht wieder zum Leben und hat uns auch heute noch etwas Wichtiges zu sagen – nämlich, woher wir kommen und wie die Vergangenheit in uns bis heute nachwirkt. Und das nicht zu unseren Ungunsten, ganz im Gegenteil. Sie holt das zutiefst Menschliche wieder ans Tageslicht, das uns immer wieder die Richtung zeigt im Umgang mit anderen Menschen, mit Tieren, mit Pflanzen, mit spirituellen Sphären. Deshalb ist die Vergangenheit gerade heute so aktuell wie nie zuvor, denn sie weist Richtungen auf, die zu Lösungen der aktuellen Katastrophen führen können. Auf all das weist das Buch hin und erweckt gleichzeitig die Vergangenheit, die bis in die Genetik reicht, auf faszinierende Weise wieder zum Leben. Heller und Michel ist damit ein wichtiges Buch gelungen, das gut vernetzt werden kann mit heutigen Erkenntnissen über den Schutz und der Achtung der Umwelt, mit dem spirituellen Grundbedürfnis der Menschen und mit einem guten sozialen Miteinander.

Genre: Anfänge der Menschheit, Animismus, Anthropologie, Archäogenetik, Archäologie, Egalität, Ethnografie, Ideologie, Kolonialismus, mächtige Frauen, Menschheitsgeschichte, Patriarchat, Primatologie, Religiosität, SpiritualitätIllustrated by Rowohlt

Wie ein Traum der Nazis zu einem Alptraum wird – und zu einem wahr gewordenen Traum der Egalität

Wie ein Traum der Nazis zu einem Alptraum wird – und zu einem wahr gewordenen Traum der Egalität Kurzrezension

Kurzrezension

Das glücklichste Buch

Das glücklichste Buch

Konzentrat aus 40 Jahren Liebesleben

Konzentrat aus 40 Jahren Liebesleben Von den Ursachen getrübter Lesefreude

Von den Ursachen getrübter Lesefreude Sic transit gloria mundi

Sic transit gloria mundi Zum Träumen einladend

Zum Träumen einladend Kein Wort ist wahr

Kein Wort ist wahr