Nach Lektüre (und Rezension bei Literaturzeitschrift.de) des Buches Material Girls von Kathleen Stock, der Transphobie nachgesagt wurde, wollte ich „Transphiles“ lesen, um meinen Horizont zu erweitern.

Nach Lektüre (und Rezension bei Literaturzeitschrift.de) des Buches Material Girls von Kathleen Stock, der Transphobie nachgesagt wurde, wollte ich „Transphiles“ lesen, um meinen Horizont zu erweitern.

Das Buch verschafft einen Einblick in die Schwierigkeiten von Transmenschen und in die Debatten dazu, mit dem Schwerpunkt im UK, der Heimat der Autorin. In zehn Kapiteln werden verschiedene Aspekte abgearbeitet, die Quellenangaben sind eher Zeitungsberichte, kaum theoretische Beiträge. Das Patriarchat und der Kapitalismus werden durchgehend als Ursache des gemeinsamen Leids vieler Menschen benannt.

Auf über 300 Seiten werden Ereignisse und Begegnungen beschrieben. Beim Lesen lernen wir den Werdegang der Autorin kennen, die sich als privilegiert bezeichnet, da sie weiß ist, studieren konnte und von ihrer Familie in ihrem Wunsch, zu transitionieren, unterstützt wurde.

Im Kapitel Klassenkampf berichtet die Autorin über die Medien, und von ihren eigenen Anfängen als Journalistin: Sie hätte lieber längere Hintergrundartikel geschrieben, aber von ihr als geoutete Transfrau wollte man lieber persönliche Statements, von Banalem, etwa wie sie sich schminkt, so wie es auch anderen Frauen geht, auf deren Aufmachung mehr Wert gelegt wird, als auf Taten. So machte sie eher Interviews mit Betroffenen, was ihr den Zugang zu einer Fülle von Biografien verschaffte, die das Buch bereichern.

In Der Staat beschreibt sie den Zusammenhang zwischen Diktaturen und gezielter Diskriminierung, hier am Beispiel USA unter Trump und Ungarn. Trump hatte die gesundheitliche Versorgung von Transmenschen in der Armee ausgesetzt. Und fundamentalistische christliche Glaubensgemeinschaften erfreute er mit seinen Besuchen. Ein anderer Aspekt ist der hohe Anteil von Sexarbeitern unter Transmenschen, das Kapitel dazu heißt plakativ „Sex Sells“, es wird aber auch beschrieben, dass Prostitution für viele von ihnen zu den wenigen Möglichkeiten gehört, Geld zu verdienen.

Bei den anderen Gruppierungen, die unter dem Patriarchat leiden, hätte ich mir Konkreteres über ihre Lage, über ihre Klagen, oder Konzepte gewünscht, so las man nur, dass deren Positionen (meist aus moralischen Gründen) abzulehnen seien.

Um das Ausmaß der Leiden von Transmenschen zu ermessen, empfehle ich das Buch, als politische Strategieempfehlung oder „Aufruf zur Gerechtigkeit“ weniger, es fordert diese gezielt für Transmenschen, die anderen Minderheiten, die das Patriarchat unterdrückt, werden in Untergruppen sortiert.

So lese ich von einer Maya Forstater, der gekündigt worden sei, weil sie einen „transfeindlichen Tweet“ geschrieben hätte, den Frau Rowling unterstützt hätte. Was die beiden Transphobisches geschrieben haben, wird nicht benannt, ich muss im Internet nachlesen. Sie hatte in einem Tweet gemeint, das biologische Geschlecht sei eine Realität, und Frau Rowling, hatte sie unterstützt. Ist das ein Kündigungsgrund? Und weiter lese ich, dass sie in 2. Instanz den Prozess gegen den Arbeitgeber gewonnen hatte.

Wir Alt Achtundsechziger sind dafür, dass Freiheit die Freiheit der Andersdenkenden ist, wem gewähren woke Menschen Meinungsfreiheit?

Allerdings sehe ich, dass die Biografien der Transmenschen sehr vielfältig und divers sind, und sie, zu Recht, in ihrem Sosein verstanden werden wollen. Und warum sollte ich einer äußerlich männlich erscheinenden Transfrau nicht am Waschbecken beim Damenklo begegnen? Dann begegne ich auch endlich mal einem Transmenschen persönlich …

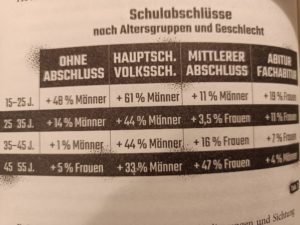

Schon immer waren Ihnen Männer lieb und teuer? Aber wie viel sie unsere Gesellschaft wirklich kosten, ahnt niemand und man staunt beim Lesen des Buches. Der Autor ist Volkswirt und hat seit Jahrzehnten in der Jugendarbeit Erfahrungen gesammelt, zunehmend berät er Männer, die ihre Rolle in der Gesellschaft nicht gefunden haben.

Schon immer waren Ihnen Männer lieb und teuer? Aber wie viel sie unsere Gesellschaft wirklich kosten, ahnt niemand und man staunt beim Lesen des Buches. Der Autor ist Volkswirt und hat seit Jahrzehnten in der Jugendarbeit Erfahrungen gesammelt, zunehmend berät er Männer, die ihre Rolle in der Gesellschaft nicht gefunden haben.

Bernhardine Evaristo hat 60 Jahre an sich gearbeitet, um eine erfolgreiche Autorin zu werden. Zuvor hatte ich das Buch

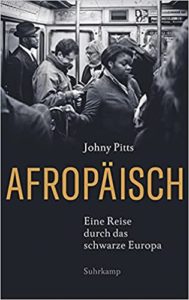

Bernhardine Evaristo hat 60 Jahre an sich gearbeitet, um eine erfolgreiche Autorin zu werden. Zuvor hatte ich das Buch  Afropäisch: Mit einem Interrailticket reist der Autor durch Europa, startet an einem 1.10. und muss genau am 31.3. zurück sein, denn er reist auf eigene Kosten, schläft dabei in Hostels, manche Einschränkungen des Komforts inbegriffen. So wird er auch Menschen begegnen, die nicht zu den Besserverdienenden gehören. Nach Plan besucht er europäische Hauptstädte und kleinere Orte im Süden Frankreichs und Spaniens: er folgt damit „seiner afropäischen Achse“. Mal reist er wie ein Flaneur, lässt sich von Zufallsbekanntschaften Geschichten erzählen, deren Informationen wird dann nachgeforscht, mal flicht er eigene Erlebnisse und Gelesenes ein.

Afropäisch: Mit einem Interrailticket reist der Autor durch Europa, startet an einem 1.10. und muss genau am 31.3. zurück sein, denn er reist auf eigene Kosten, schläft dabei in Hostels, manche Einschränkungen des Komforts inbegriffen. So wird er auch Menschen begegnen, die nicht zu den Besserverdienenden gehören. Nach Plan besucht er europäische Hauptstädte und kleinere Orte im Süden Frankreichs und Spaniens: er folgt damit „seiner afropäischen Achse“. Mal reist er wie ein Flaneur, lässt sich von Zufallsbekanntschaften Geschichten erzählen, deren Informationen wird dann nachgeforscht, mal flicht er eigene Erlebnisse und Gelesenes ein.

Lob der schlechten Laune. Strudlbrug, Griesgram, Brummbär, Stinkstiefel, Grumpy Old Men, Grantscherm, Nieselprim, Schnoferlzieher, Meckerer, Misanthrop, Gewitter-Ritter, Motzkuh, Trotzkopf, Murrkopf, Malediktologe, Isegrim, … wer sich von diesen Ausdrücken angesprochen fühlt, sollte weiterlesen. Aber es geht in Gerks Sachbuch nicht um Sigmar Polkes großes Schimpftuch, das im MoMA in New York hängt, sondern um eine weit verbreitete, besonders im deutschsprachigen Süden anzutreffende Gemütshaltung, die euphemistisch auch als Parrhesia bezeichnet wird, besser bekannt als schlechte Laune, Mieselsucht, Misophonie, Melancholie, Nostalgie, Ärger, Wut, Unmut, Groll, Verdruss, Mißmut, Lebensüberdruss, Dysthymie, Acedia, Schwermut, Geseiere… Oder auch als Verben: herummosern, motschgern, nörgeln, fuxen, sudern, raunzen, meckern, mürrisch, mieselsüchtig, … . Kennen Sie das?

Lob der schlechten Laune. Strudlbrug, Griesgram, Brummbär, Stinkstiefel, Grumpy Old Men, Grantscherm, Nieselprim, Schnoferlzieher, Meckerer, Misanthrop, Gewitter-Ritter, Motzkuh, Trotzkopf, Murrkopf, Malediktologe, Isegrim, … wer sich von diesen Ausdrücken angesprochen fühlt, sollte weiterlesen. Aber es geht in Gerks Sachbuch nicht um Sigmar Polkes großes Schimpftuch, das im MoMA in New York hängt, sondern um eine weit verbreitete, besonders im deutschsprachigen Süden anzutreffende Gemütshaltung, die euphemistisch auch als Parrhesia bezeichnet wird, besser bekannt als schlechte Laune, Mieselsucht, Misophonie, Melancholie, Nostalgie, Ärger, Wut, Unmut, Groll, Verdruss, Mißmut, Lebensüberdruss, Dysthymie, Acedia, Schwermut, Geseiere… Oder auch als Verben: herummosern, motschgern, nörgeln, fuxen, sudern, raunzen, meckern, mürrisch, mieselsüchtig, … . Kennen Sie das?