Das Buch wollte ich lesen, weil ich beide Autoren schätze, und ich hoffte, vielleicht würde ich dann endlich wissen, was eine Blackbox ist.

Das Buch wollte ich lesen, weil ich beide Autoren schätze, und ich hoffte, vielleicht würde ich dann endlich wissen, was eine Blackbox ist.

Es kommt geheimnisvoll in einem schwarzen Einband, auch die ersten Innenseiten sind ganz in schwarz. Das Vorwort macht Leselust: Es werden neuzeitliche Gärten kritisiert, zu „oral-kugeligen Grünobjekten zurechtgestutzt sind,“ (ich hasse diese Topiary Art, s.Der grüne Garten!) und auch Gartenbesitzer, die Kindern „das Geräusch einer Biene auf Tierstimmen-App vorspielen und nebenbei eine neue Landlust-Ausgabe genießen.“ Landlust gegen Landfrust.

Dann kommt die Aufforderung, die Natur als Freundin zu sehen und mit ihr zu spielen, so würde der Garten ganz der eigene! Genau das mache ich seit Jahrzehnten.

Blackbox-Gardening wird im Buch definiert als Arbeit mit der Natur (nicht gegen sie!), wobei Dynamik und Zufall beachtet werden. Die Samen der Pflanzen werden zu den Akteuren der Gestaltung. Nur vielleicht gäbe es einen Plan, der auch aufgeht, wichtiger ist aber: „Haben Sie Lust, sich auf ein Experiment mit vielen Blüten(er)folgen einzulassen?“

Bei den Ratschlägen, wie ich dieser Lust frönen kann, kommen dann die Realitäten. Es geht mehr um große Gelände, etwa bei den blühenden Wiesen: da geht es nicht um kleine Stadtgärten um Reihenhaushälften, wie bei uns.

Als Beispiele werden große Anwesen mit wunderschönen Fotografien des Fotografen Jürgen Becker gezeigt, drei in England, zwei in Holland. Der schönste von ihnen, Waltham Place hat 1000 qm—und dafür eine Gärtnerin, die ihn pflegt. Gerne hätte ich von ihrer täglichen Praxis gelesen. Denn das Geschehen in der Box ist aufwändig: Der Boden wird bearbeitet, oft abgemagert, der PH modelliert. Und für eine schöne Mohnwiese wird der Boden jährlich „umgebrochen.“

Das alles in der Box?! Was sagt Wikipedia? „Allgemein ist eine Black Box ein Objekt, dessen innerer Aufbau und innere Funktionsweise unbekannt sind oder als nicht von Bedeutung erachtet werden.“

Was hat das mit der Freude am Gestalten der Natur zu tun? Trotzdem habe ich es gerne gelesen, bei den vielen vorgeschlagenen Pflanzen neue Wunschkinder entdeckt, etwa das einjährige Gras Hordeum jubatum, die Tulipa Sprengeri, die sich versamt, allerdings erst nach 4-5 Jahren blüht.

Gefehlt hat mir der Hinweis darauf, dass nur die samenfesten Samen Akteure werden können, die Samen der Hybriden nicht, was aber leider auf den Tütchen, die man kauft, nicht draufsteht.

Beim Dungeness Garten hätte ich mich über den Hinweis gefreut, dass er Beth Chatto zu ihrem Kiesgarten angeregt hatte; dass Jarman sich das Gelände kaufte, als er HIV-positiv geworden war, hätte ich dafür gestrichen.

Great Dixter wird auch zur Black Box geadelt: Christopher Lloyd, den kreativen Gartenjournalist kann man nicht mehr fragen. Er durchbrach strenge Gartenregeln, pflanzte in Sussex Bananen, gestaltet aber nicht vor allem mit versamenden Pflanzen. Hätte es ihm gefallen, dass sein Werk ein Black Box Garten genannt wird?

Dankbar bin ich für den Hinweis unter den Danksagungen, dass Herr Pfenningschmidt ( Hier wächst nichts: Notizen aus unseren Gärten) einen anderen Titel vorgeschlagen hatte. Wahrscheinlich wäre das richtiger gewesen, denn es geht ja um das, was in der Box geschehen soll, um Freude am Gärtnern zu haben.

Dieses Buch lohnt sich für Anfänger, aber auch fortgeschrittene Hobbygärtner lernen dazu: Grundlegende Begriffe werden geklärt zu Standort, zu Bodenbeschaffenheit, aber auch zum Unterschied, den es macht, wenn dieser Boden zu ersten Mal gärtnerisch genutzt wird: Dann gilt es, das Unkraut, vor allem im ersten Jahr sorgfältig zu bekämpfen, denn im Boden sind oft viele Samen.

Dieses Buch lohnt sich für Anfänger, aber auch fortgeschrittene Hobbygärtner lernen dazu: Grundlegende Begriffe werden geklärt zu Standort, zu Bodenbeschaffenheit, aber auch zum Unterschied, den es macht, wenn dieser Boden zu ersten Mal gärtnerisch genutzt wird: Dann gilt es, das Unkraut, vor allem im ersten Jahr sorgfältig zu bekämpfen, denn im Boden sind oft viele Samen.

Das Buch habe ich mit wachsender Freude gelesen: Erst kommt das Buch wie eine Liebeserklärung an seinen Garten daher: so, als wäre er seine Beziehungskiste, wie zu seinem Hund. Dann geht es um nichts weniger als die Liebe zur Natur, zu Pflanzen. Zu „Tiere(n) im Garten–Wie werde ich ein guter Gastgeber?“ heißt ein Kapitel. Und dass er sich als Junge zur Kommunion eine Magnolie gewünscht hatte—so etwas gefällt einer Oma.

Das Buch habe ich mit wachsender Freude gelesen: Erst kommt das Buch wie eine Liebeserklärung an seinen Garten daher: so, als wäre er seine Beziehungskiste, wie zu seinem Hund. Dann geht es um nichts weniger als die Liebe zur Natur, zu Pflanzen. Zu „Tiere(n) im Garten–Wie werde ich ein guter Gastgeber?“ heißt ein Kapitel. Und dass er sich als Junge zur Kommunion eine Magnolie gewünscht hatte—so etwas gefällt einer Oma. Dieses Buch Der glückliche Horizont: Was uns Landschaft bedeutet lese ich seit vielen Monaten mit wachsender Begeisterung: Es kommt mit einem breiten Wissen daher, mit vielschichtigen Beobachtungen und Reflexionen, immer neuen Aspekten, es ist kein Buch zum Auslesen. Die Kolumnen der Autorin über ihren Garten mit seinen vielen Gästen mag ich seit Langem. Nun kommt die Bewunderung für ihre Kenntnisse der Literatur zu Landschaften, in allen Epochen der Literatur, aber auch das naturwissenschaftliche und geschichtliche Wissen.

Dieses Buch Der glückliche Horizont: Was uns Landschaft bedeutet lese ich seit vielen Monaten mit wachsender Begeisterung: Es kommt mit einem breiten Wissen daher, mit vielschichtigen Beobachtungen und Reflexionen, immer neuen Aspekten, es ist kein Buch zum Auslesen. Die Kolumnen der Autorin über ihren Garten mit seinen vielen Gästen mag ich seit Langem. Nun kommt die Bewunderung für ihre Kenntnisse der Literatur zu Landschaften, in allen Epochen der Literatur, aber auch das naturwissenschaftliche und geschichtliche Wissen. Wie rezensiert man als Hobbygärtnerin ein Lehrbuch wie

Wie rezensiert man als Hobbygärtnerin ein Lehrbuch wie  Zu jedem der 26 Kapitel gibt es ein passendes Bild, gemalt von Monika Dietrich-Bartkiewiecz, der Klappentext berichtet, dass sie eine naturverbundene Architektin sei. Die kleinen Bilder sind großflächig angelegt, mit auffallenden Farben und sehr stimmig, obwohl sie gar nicht vorhaben, naturgetreu zu sein.

Zu jedem der 26 Kapitel gibt es ein passendes Bild, gemalt von Monika Dietrich-Bartkiewiecz, der Klappentext berichtet, dass sie eine naturverbundene Architektin sei. Die kleinen Bilder sind großflächig angelegt, mit auffallenden Farben und sehr stimmig, obwohl sie gar nicht vorhaben, naturgetreu zu sein. Gespannt war ich auf den Beitrag von Dieter Kosslick, dass er Gärten liebt, wusste ich. Ein wenig enttäuscht war ich, dass es nur eine Art Vorwort war. Geschrieben während des Wahlkampfes 2021, er erinnert daran, wie Kanzlerin Merkel eine Offensive für ökologischen Landbau ausrief und, verständlicherweise, die amtierende Landwirtschaftsministerin nicht dabeihaben wollte, oder wie Herr Lindner noch glaubte, den Profis die Klimakrise überlassen zu können.

Gespannt war ich auf den Beitrag von Dieter Kosslick, dass er Gärten liebt, wusste ich. Ein wenig enttäuscht war ich, dass es nur eine Art Vorwort war. Geschrieben während des Wahlkampfes 2021, er erinnert daran, wie Kanzlerin Merkel eine Offensive für ökologischen Landbau ausrief und, verständlicherweise, die amtierende Landwirtschaftsministerin nicht dabeihaben wollte, oder wie Herr Lindner noch glaubte, den Profis die Klimakrise überlassen zu können. Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“

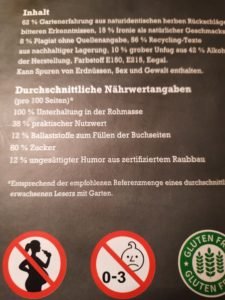

Das Buch Begrünen was geht ist für eine junge Zielgruppe verfasst, der Tag #machsnachhaltig blinkt auf den Umschlagseiten, die Informationen sind kurz und knackig, viele Ausrufezeichen, zwischendurch Kästchen mit Zahlen und Fakten: “Let’s make the world green again!“ Sollte man ein Buch mit dem Titel Hier wächst nichts wirklich lesen wollen, wenn es sich so abstoßend präsentiert? Auf dem Titelbild wächst wirklich nichts, und auch die Rückseite verspricht kein erbauliches Buch über Gartenkultur. Sehen Sie selbst!

Sollte man ein Buch mit dem Titel Hier wächst nichts wirklich lesen wollen, wenn es sich so abstoßend präsentiert? Auf dem Titelbild wächst wirklich nichts, und auch die Rückseite verspricht kein erbauliches Buch über Gartenkultur. Sehen Sie selbst! Mich konnte das nicht abschrecken, denn ich bin seit Langem ein Fan von Pfenningschmidt; Wenn ich mir die Zeitschrift “Kraut und Rüben” kaufe, dann vor allem wegen seiner Staudenkolumnen. Und auch in diesem Buch lohnte sich das Weiterlesen.

Mich konnte das nicht abschrecken, denn ich bin seit Langem ein Fan von Pfenningschmidt; Wenn ich mir die Zeitschrift “Kraut und Rüben” kaufe, dann vor allem wegen seiner Staudenkolumnen. Und auch in diesem Buch lohnte sich das Weiterlesen. Eigentlich ist man kein Rosenfan, aber dann gibt es doch eine Liste mit 17 Lieblingsrosen, eine Liste mit 18 empfehlenswerten Büchern, ein Kapitel heißt “Sieben gute Neuheiten“, das sind Pflanzen, wovon ich eine rote Aster und eine noch rötere Bistorta (Js.Caliente) im nächsten Frühling suchen werde. Als eine Elfe ihm, ich bin sicher, es war Pfenningschmidt, drei Wünsche schenkte, wünscht er sich drei trockenresistente Schattenpflanzen und bekommt: Tanacetum macrophyllum, Aster ageratoides subsp. Trinervius var. Adustus Nanus, die will ich nun natürlich auch. Und gegen Giersch gibt es eine Fülle von Pflanzen, die den Kampf aufnehmen und sich ihm wuchernd entgegenstemmen.

Eigentlich ist man kein Rosenfan, aber dann gibt es doch eine Liste mit 17 Lieblingsrosen, eine Liste mit 18 empfehlenswerten Büchern, ein Kapitel heißt “Sieben gute Neuheiten“, das sind Pflanzen, wovon ich eine rote Aster und eine noch rötere Bistorta (Js.Caliente) im nächsten Frühling suchen werde. Als eine Elfe ihm, ich bin sicher, es war Pfenningschmidt, drei Wünsche schenkte, wünscht er sich drei trockenresistente Schattenpflanzen und bekommt: Tanacetum macrophyllum, Aster ageratoides subsp. Trinervius var. Adustus Nanus, die will ich nun natürlich auch. Und gegen Giersch gibt es eine Fülle von Pflanzen, die den Kampf aufnehmen und sich ihm wuchernd entgegenstemmen. Nach der Gartenarbeit kommt der Spaß

Nach der Gartenarbeit kommt der Spaß

„Die Natur muss gefühlt werden, wer nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern, er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr selbst aber ewig fremd sein.“ Alexander von Humboldt, 1810

„Die Natur muss gefühlt werden, wer nur sieht und abstrahiert, kann Pflanzen und Tiere zergliedern, er wird die Natur zu beschreiben glauben, ihr selbst aber ewig fremd sein.“ Alexander von Humboldt, 1810 Auch für dieses Buch über Bienen und ihre Menschen nimmt die Autorin uns mit auf ausgedehnte Reisen, am Anfang und zum Schluss sind wir wieder bei Galina in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehn bei Kaliningrad, wo wir schon beim

Auch für dieses Buch über Bienen und ihre Menschen nimmt die Autorin uns mit auf ausgedehnte Reisen, am Anfang und zum Schluss sind wir wieder bei Galina in Jasnaja Poljana, dem ehemaligen Trakehn bei Kaliningrad, wo wir schon beim  Mit dem Geschenk Der Akazienkavalier: Von Menschen und Gärten von Ulla Lachauer konnte ich zuerst nicht viel anfangen— wo gibt es noch Kavaliere und dann mit Akazien? Aber ich las doch los, und gleich die kurze Geschichte vom Akazienkavalier, hatte sie doch dem Buch den Namen gegeben, obwohl sie im Buch die elfte (von fast zwanzig) war.

Mit dem Geschenk Der Akazienkavalier: Von Menschen und Gärten von Ulla Lachauer konnte ich zuerst nicht viel anfangen— wo gibt es noch Kavaliere und dann mit Akazien? Aber ich las doch los, und gleich die kurze Geschichte vom Akazienkavalier, hatte sie doch dem Buch den Namen gegeben, obwohl sie im Buch die elfte (von fast zwanzig) war.