Schicken Sie Ihre Phantasie auf Reisen oder testen Sie einfach nur Ihre Geografiekenntnisse, indem Sie Nadeln in eine imaginäre Weltkarte stecken. Osterinsel, China, Brasilien, Kalifornien, Marokko, Andalusien, Island, Griechenland, Wien, Neuseeland, Neu Delhi, Nepal, Bolivien, Mexiko, Juan Fernandez Archipel, Irland, Laos, Nordpol, Ontario, Kambodscha, Yokohama, Valparaiso, Pitcairn, Jemen, Sydney, Irland. Stopp! Das sind nur etwa die Hälfte der Orte und Ziele, die Christoph Ransmayr in seinem Atlas eines ängstlichen Mannes wie auf einer geografischen Perlenkette auffädelt.

In siebzig Episoden erzählt der österreichische Autor Kurzgeschichten für Menschen, die gerne reisen und in denen die Ferne immer eine unstillbare Sehnsucht auslöst. Aber seine Zielgruppe sind ohne Zweifel auch all jene Menschen, die nicht gerne reisen, weil er es versteht, Kopfkino vom Feinsten zu entfachen. Man muss schier gar nicht in Burma oder Thailand gewesen sein, denn Ransmayr schafft es, jeden mitzunehmen. Andererseits fragt man sich als Viel- und Dauerreisender, ob man die großartigen Bilder wirklich sehen kann, wenn man niemals an griechischen, arabischen oder asiatischen Orten war?

Nach kurzem Zögern denke ich: Ja, nur eben andere, nicht weniger schöne, nicht weniger bewegende. Denn der Stil, in dem Ransmayr schreibt, ist farbenprächtiger als jeder Film und jede Reisedokumentation. Man kann gar nicht anders, als einzutauchen, wenn er am verschneiten Ufer eines Bergsees im westlichen Himalaya entlang wandert oder wenn er einer Elefantenherde im Urwald von Sri Lanka ausweicht. Seine literarischen Fähigkeiten lassen jede Leserin, jeden Leser erblassen, ziehen einen in den Bann. Vor allem, wenn man selbst gerne schreibt, lässt einen der Autor mit untherapierbaren Minderwertigkeitskomplexen zurück. Seine lyrische Ader ist Garant für 3-D-Bilder im Kopf, für seufzende Emotionen, für ein so häufiges, neidisches Kopfschütteln wie bei kaum einem anderen Autor zuvor. So etwas kann man wahrscheinlich nicht lernen. Das haben auch schon andere erkannt – Ransmayr erhielt zahlreiche literarische Auszeichnungen, unter anderem die nach Friedrich Hölderlin, Franz Kafka und Bert Brecht benannten Literaturpreise, den Kleist-Preis und einige mehr. Literaturkenner halten den Nobelpreis schon lange für angemessen.

Bleibt noch die Frage – warum dieser Titel? Atlas, ja, das drängt sich auf. Aber ängstlich?

Ängstlich – weil er sich ohne den Input von außen, vor allem seiner langjährigen Lebensgefährtin, vielleicht nie und nicht so häufig auf den Weg gemacht hätte. Aber vielleicht auch ängstlich, weil große Teile dieses Buches entstanden, als Ransmayr mit einer lebensbedrohlichen Diagnose konfrontiert wurde und dieses Buch vielleicht sogar schon so etwas wie sein Vermächtnis zu werden drohte, ein Rückblick auf ein beispiellos volles und erfülltes Leben.

In diesem Mann sind Erfahrungen, Abenteuer, Wahrnehmungen und Gefühle gespeichert, die jeden Quantencomputer überfordern würden. So viele Bilder, Eindrücke, an denen ein Kopf zu platzen, ein Geist zu explodieren droht. Mit großer Sicherheit muss er auch genau deshalb schreiben, sein Ventil, um all das ein Stück weit zu verarbeiten, beherrschbar zu machen.

Zum Glück, denn so können wir an seinem Leben ein wenig teilhaben, den Weg einige Abschnitte weit mitgehen. Und unseren Vorteil daraus ziehen, uns – in sehr positiver und nicht merkantiler Absicht – bereichern. Der deutsche Philosoph Odo Marquard äußerte sich einmal in diesem Sinne dazu: Wer den Erzählungen und Geschichten anderer Menschen folgt, lebt deren Leben ein Stück weit mit. Und weil das einzelne menschliche Leben eigentlich viel zu kurz ist, muss man das sogar unter allen Umständen tun, muss lesen, zuhören, mitleben. Kaum jemand kann einem so viele Leben schenken wie Christoph Ransmayr.

Miserere. Ihr zweiter Roman, “Die Infantin trägt den Scheitel links“, ebenfalls beim Salzburger Verlag Jung und Jung erschienen, war bei Leser:innen und Kritik beliebt und löste ob dessen Sprachgewalt Begeisterung aus. Leider ist diese kräftige Stimme Anfang dieses Jahres verstummt. Helena Adler starb viel zu früh, mit vierzig Jahren.

Miserere. Ihr zweiter Roman, “Die Infantin trägt den Scheitel links“, ebenfalls beim Salzburger Verlag Jung und Jung erschienen, war bei Leser:innen und Kritik beliebt und löste ob dessen Sprachgewalt Begeisterung aus. Leider ist diese kräftige Stimme Anfang dieses Jahres verstummt. Helena Adler starb viel zu früh, mit vierzig Jahren.

Amüsante literarische Avantgarde

Amüsante literarische Avantgarde

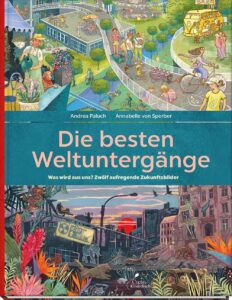

Das Cover spricht die Oma in mir an: im oberen Teil ein Wimmelbild in sanften Farben, mit fröhlichen Menschen, die sich, Generationen übergreifend, der sommerlichen Natur erfreuen. Die untere Hälfte dagegen surrealistisch und geheimnisvoll, das macht neugierig. Im Buch, mit Seiten, die größer als Din A 4 sind, nimmt der Text je ein Viertel ein, in den restlichen Flächen sind die wunderschön gemalten Bilder.

Das Cover spricht die Oma in mir an: im oberen Teil ein Wimmelbild in sanften Farben, mit fröhlichen Menschen, die sich, Generationen übergreifend, der sommerlichen Natur erfreuen. Die untere Hälfte dagegen surrealistisch und geheimnisvoll, das macht neugierig. Im Buch, mit Seiten, die größer als Din A 4 sind, nimmt der Text je ein Viertel ein, in den restlichen Flächen sind die wunderschön gemalten Bilder.

Honigkuchen. Erzählung. Neben seinen beliebten Romanen hat Haruki Murakami auch immer wieder gerne Kurzgeschichten und Erzählungen geschrieben. Um eine solche handelt es sich bei “Honigkuchen“, die in vorliegender Ausgabe zudem von der Illustratorin Kat Menschik bebildert wurde. Ein Fest der Sinne.

Honigkuchen. Erzählung. Neben seinen beliebten Romanen hat Haruki Murakami auch immer wieder gerne Kurzgeschichten und Erzählungen geschrieben. Um eine solche handelt es sich bei “Honigkuchen“, die in vorliegender Ausgabe zudem von der Illustratorin Kat Menschik bebildert wurde. Ein Fest der Sinne.

Bei Matthes & Seitz Berlin sind außerdem erschienen: Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes, Arsène Lupin und der Schatz der Könige von Frankreich,

Bei Matthes & Seitz Berlin sind außerdem erschienen: Arsène Lupin gegen Herlock Sholmes, Arsène Lupin und der Schatz der Könige von Frankreich,

Ein Buch wie eine Kathedrale

Ein Buch wie eine Kathedrale Im Osten nichts Neues

Im Osten nichts Neues

Kein Wort ist wahr

Kein Wort ist wahr Bukowski Fuck Machine. „Erections, Ejaculations, Exhibtions and General Tales of Ordinary Madness 1967-1972“ war der Titel des Sammelbandes in denen Charles Bukowskis unzählige Kolumnen aus diversen Undergroundzeitschriften erstmals als Buch erschienen. Aber Bukowski schrieb auch Gedichte und Romane und insgesamt umfasst sein Werk mehr als 40 Bücher. Am 16. August wäre er 100 Jahre alt geworden, ein guter Vorwand für eine Re-Lektüre.

Bukowski Fuck Machine. „Erections, Ejaculations, Exhibtions and General Tales of Ordinary Madness 1967-1972“ war der Titel des Sammelbandes in denen Charles Bukowskis unzählige Kolumnen aus diversen Undergroundzeitschriften erstmals als Buch erschienen. Aber Bukowski schrieb auch Gedichte und Romane und insgesamt umfasst sein Werk mehr als 40 Bücher. Am 16. August wäre er 100 Jahre alt geworden, ein guter Vorwand für eine Re-Lektüre.