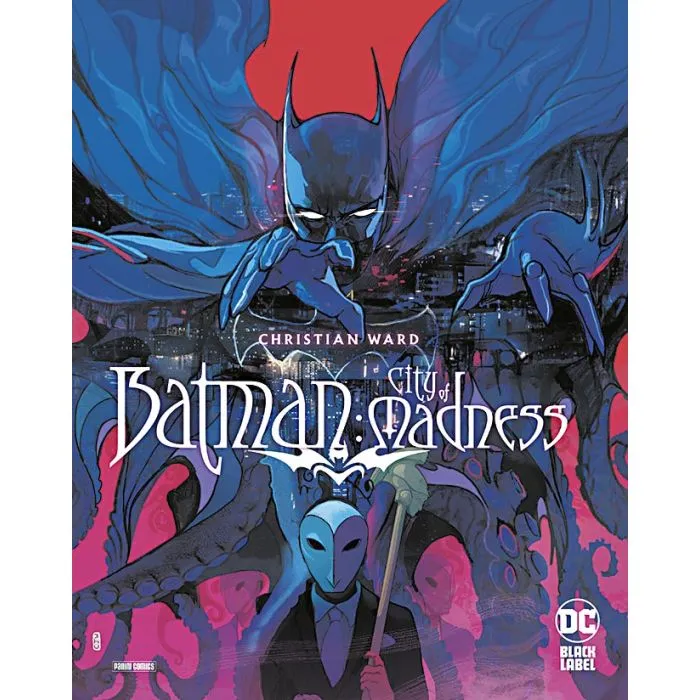

Batman. Ein Cthulhu-Batman? Wo hat man so etwas schon gesehen? Der Cthulhu-Mythos des Fantasy-Horror-Schriftstellers H. P. Lovecraft trifft auf die Batman-Legende. Seit Jahrzehnten ist das Tor zwischen Gotham Above und Gotham Below versiegelt, doch nun wird es exklusiv für dieses Black Label Comic geöffnet. Und endlich taucht ein alter Freund wieder auf: Two-Face.

Batman. Ein Cthulhu-Batman? Wo hat man so etwas schon gesehen? Der Cthulhu-Mythos des Fantasy-Horror-Schriftstellers H. P. Lovecraft trifft auf die Batman-Legende. Seit Jahrzehnten ist das Tor zwischen Gotham Above und Gotham Below versiegelt, doch nun wird es exklusiv für dieses Black Label Comic geöffnet. Und endlich taucht ein alter Freund wieder auf: Two-Face.

Batman im Cthulhu-Mythos Lovecrafts

Das Black Label bietet den Erzählern und Zeichnern des Comics die Möglichkeit, dem klassischen Kanon zu entfliehen und neue Welten zu erschaffen. Eine dieser kunterbunten, verrückten und in LSD-Farben getauchten Abenteuers ist City of Madness, das die Kehrseite von Gotham City zeigt, eine Welt in der alles anders ist, ein lebendig gewordener Albtraum, bevölkert von verdrehten, abartigen Spiegelbildern der Bewohner der Oberwelt und genährt von der Angst und dem Hass, die von dort herabströmen. Die eigenständige Story von Eisner-Award-Gewinner Christian Ward (Aquaman: Andromeda) zeigt das tief unter Gotham City Verborgene, ein zweites Gotham, dessen Tor besser verschlossen bliebe oder neu versiegelt werden sollte. Aber die Geister, die man rief, wird man bekanntlich schwer wieder los. Der Rat der Eulen spielt ebenso eine Rolle, wie ein Batman, der durch die Gänge von Arkham Asylum auf der Suche nach einer Antwort irrt. “Vielleicht hätte es nie einen Batman gegeben, wenn er über seine Gefühle geredet hätte”, resümiert Barbara Gordon alias Batgirl und spricht damit natürlich auch Batman persönlich an, der diesen Ort vielleicht ebenso geschaffen hat wie der Joker.

Freud lässt grüßen

“Ich habe ein Geschichte für Sie. Sie ist vielleicht so alt und beständig wie Stein. Nur die Namen und Gesichter ändern sich. Im Kern geht es um die Liebe“, schreib der treue Alfred und beschreibt damit auch sein eigenes Trauma. Arthur Fleck würde ihm wahrscheinlich beipflichten, denn auch der hätte mehr “Zeit zum Reden” gebraucht. Christian Ward beschloss auch genau aus dem Grund, selbst Comics zu machen. Denn schon als Kind traf ihn eine Art Blitz als er die ersten Comics durchblätterte, auf der Suche nach einer Offenbarung. “Nicht nur konnten sie unterhalten und eine Geschichte erzählen, nein, sie konnten Gefühle wecken.” Sensationelle Bilder, die einerseits enthüllen andererseits gekonnt verschleiern, treffen auf eine düstere Black Label Story, die den Horizont der Batman-Legende um eine weitere Nuance erweitert: Gotham Below. Denn jeder weiß, dass der Keller auch der Sitz dessen ist, was Sigmund Freud das “Es” nannte. Bedürfnisse, Libido oder Destruktion lagern dort, im Verlies, jederzeit bereit aufzupoppen und das Über-Ich zu ersetzen, um das Ich zu kontrollieren. Diese Dreiteilung der menschlichen Psyche und des Gehirns, eine Trinität des Menschen, wird in City of Madness zeichnerisch umgesetzt wie ein Farbenrausch unter der Regie von Two-Face. Graphisch und inhaltlich ein Abenteuer der Sonderklasse.

Christian Ward

Original Storys: Batman: City of Madness 1–3

Autor: Christian Ward

Zeichner: Christian Ward

2024, Hardcover, 176 Seiten, Format: 24.5 X 31.5

ISBN: 9783741640148

Panini

35,00 €

Vor vielen Jahren hatte ich auch mal Balkone. Beim Blättern durch die Bilder, was man alles nicht machen sollte, kamen mir mehrere Aha-Erlebnisse: also daran lag es! Es ist die originelle Idee dieses Buches: das Doppelseiten-Prinzip, links das Foto vom traurigen So nicht! Und „rechts, wie es viel besser funktioniert.“

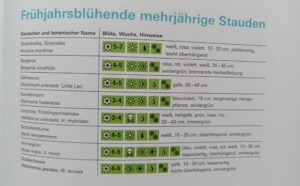

Vor vielen Jahren hatte ich auch mal Balkone. Beim Blättern durch die Bilder, was man alles nicht machen sollte, kamen mir mehrere Aha-Erlebnisse: also daran lag es! Es ist die originelle Idee dieses Buches: das Doppelseiten-Prinzip, links das Foto vom traurigen So nicht! Und „rechts, wie es viel besser funktioniert.“ Es gibt Tabellen, in denen geeignete Pflanzen zusammengestellt sind. Einmal sind es „Die 120 besten Pflanzen“. Da staunte ich, die erfahrende Gärtnerin, was alles giftig ist! Nicht nur Lenzrosen und Immergrün, auch Alpenveilchen, Traubenhyazinthen und Zwergnarzissen. Gut, dass die Enkelkinder schon erwachsen sind…

Es gibt Tabellen, in denen geeignete Pflanzen zusammengestellt sind. Einmal sind es „Die 120 besten Pflanzen“. Da staunte ich, die erfahrende Gärtnerin, was alles giftig ist! Nicht nur Lenzrosen und Immergrün, auch Alpenveilchen, Traubenhyazinthen und Zwergnarzissen. Gut, dass die Enkelkinder schon erwachsen sind… Eine unendliche Folge von Kausalketten

Eine unendliche Folge von Kausalketten

Epos von der Chancenlosigkeit

Epos von der Chancenlosigkeit

Feministische Grenzüberschreitung

Feministische Grenzüberschreitung

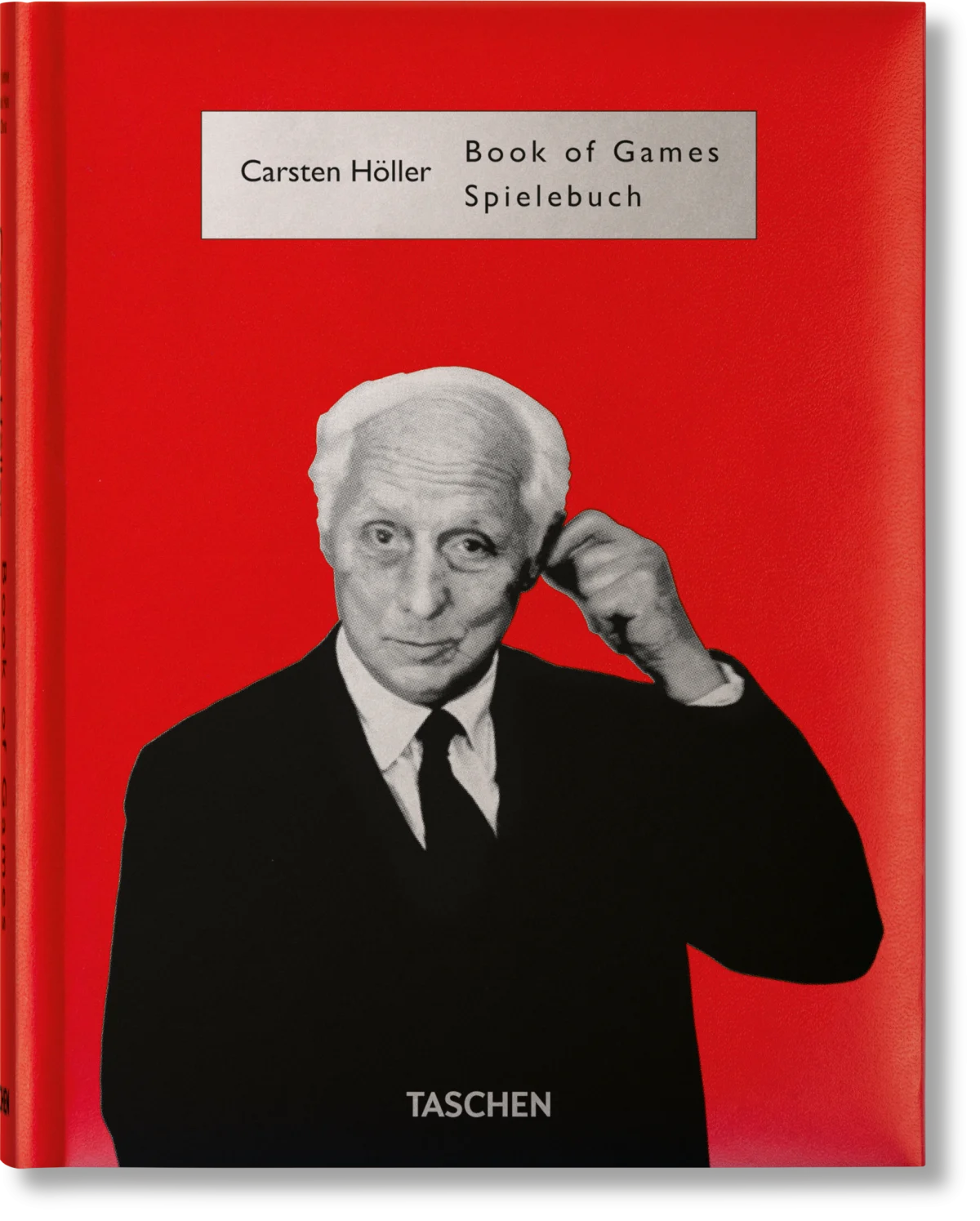

Book of Games. 336 herrlich absurde Gedankenspiele, die man allein oder in der Gruppe und ohne jegliches Material spielen kann. Gerade zu Weihnachten eine wohl unentbehrliche Lektüre für jeden Gabentisch. Der Autor erklärt die Regeln, während Werke von Künstlern wie August Sander, Rineke Dijkstra und Salvador Dalí illustrieren, wie man spielerisch aus seiner Komfortzone tritt. Ein kühnes Abenteuer für mutige Konquistadoren des Gehirns.

Book of Games. 336 herrlich absurde Gedankenspiele, die man allein oder in der Gruppe und ohne jegliches Material spielen kann. Gerade zu Weihnachten eine wohl unentbehrliche Lektüre für jeden Gabentisch. Der Autor erklärt die Regeln, während Werke von Künstlern wie August Sander, Rineke Dijkstra und Salvador Dalí illustrieren, wie man spielerisch aus seiner Komfortzone tritt. Ein kühnes Abenteuer für mutige Konquistadoren des Gehirns.

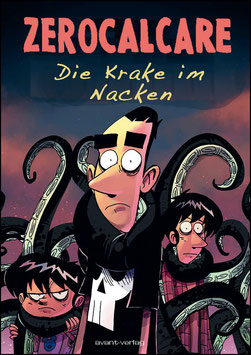

Die Krake im Nacken. Zerocalcare ist einer der bestverkauften zeitgenössischen Comiczeichner Italiens. Sein neuestes Werk ist wieder autobiografisch und autofiktional zugleich. Nach seinem autobiografischen Reisebericht im syrisch-türkischen Grenzgebiet, “Kobane Calling” (2017) und der Fortsetzung “No sleep Till Shingal” (2022), thematisiert er in “Vergiss meinen Namen” und “Die Krake im Nacken” wieder seine Familiengeschichte.

Die Krake im Nacken. Zerocalcare ist einer der bestverkauften zeitgenössischen Comiczeichner Italiens. Sein neuestes Werk ist wieder autobiografisch und autofiktional zugleich. Nach seinem autobiografischen Reisebericht im syrisch-türkischen Grenzgebiet, “Kobane Calling” (2017) und der Fortsetzung “No sleep Till Shingal” (2022), thematisiert er in “Vergiss meinen Namen” und “Die Krake im Nacken” wieder seine Familiengeschichte. Kalte Füße. “Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung.” Wer in den Nachkriegsjahren in Mitteleuropa geboren wurde oder aufwuchs, wusste, früher oder später, dass seine Eltern in den Faschismus oder Nationalsozialismus involviert waren. Diese Erkenntnis mag viele unbeantwortete oder unbeantwortbare Fragen ausgelöst haben, nicht nur bei der 1964 geborenen italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri, deren Vater als “Alpini” in der Ukraine kämpfte. Im sog. Russlandfeldzug, der eigentlich eine Ukrainefeldzug war…

Kalte Füße. “Dagegen gibt es nur eine Medizin: die Erinnerung.” Wer in den Nachkriegsjahren in Mitteleuropa geboren wurde oder aufwuchs, wusste, früher oder später, dass seine Eltern in den Faschismus oder Nationalsozialismus involviert waren. Diese Erkenntnis mag viele unbeantwortete oder unbeantwortbare Fragen ausgelöst haben, nicht nur bei der 1964 geborenen italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri, deren Vater als “Alpini” in der Ukraine kämpfte. Im sog. Russlandfeldzug, der eigentlich eine Ukrainefeldzug war… Der Götzendiener. “Ich werde von nichts anderem reden als von mir“, kündigt eines der Alter Egos großspurig an. Der Texter und Zeichner des Bestsellers “Die Katze des Rabbiners“, Joann Sfar, legt mit der “Götzendiener” sein bisher persönlichstes Werk vor. Denn es geht um nichts weniger als Idolatrie, den Götzendienst, eigentlich eine Sünde in vielen Glaubensgemeinschaften.

Der Götzendiener. “Ich werde von nichts anderem reden als von mir“, kündigt eines der Alter Egos großspurig an. Der Texter und Zeichner des Bestsellers “Die Katze des Rabbiners“, Joann Sfar, legt mit der “Götzendiener” sein bisher persönlichstes Werk vor. Denn es geht um nichts weniger als Idolatrie, den Götzendienst, eigentlich eine Sünde in vielen Glaubensgemeinschaften. David Bowie. “Wir sind Helden, Du und ich,. Das ist unsere Bestimmung. Weil wir uns lieben. So ist das.” Nach “

David Bowie. “Wir sind Helden, Du und ich,. Das ist unsere Bestimmung. Weil wir uns lieben. So ist das.” Nach “ Creative Writing ohne Intention

Creative Writing ohne Intention Von Bären und Bullen

Von Bären und Bullen Für Rockmusik-Fans wie geschaffen

Für Rockmusik-Fans wie geschaffen